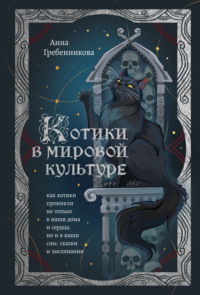

Kitabı oxu: «Котики в мировой культуре. Как котики проникли не только в наши дома и сердца, но и в наши сны, сказки и заклинания», səhifə 3

Древний Египет. До и после Бастет

А что же египтяне? Они, конечно, переняли привычку держать кошек. Кроме того, в египетской мифологии образ этого маленького хищника попал на благодатную почву. Они не были первыми, кто приручил кошек, но первыми, кто их по-настоящему одомашнил.

Самые ранние известные останки кошек в Древнем Египте происходят из Мостагады, к югу от Асьюта, и относятся примерно к 4000 году до н. э., то есть около 6000 лет назад [16]. Уже в эпоху Среднего царства в часовне в Абидосе (1980–1801 годы до н. э.) нашли отдельную гробницу с семнадцатью скелетами кошек. Зверькам оставили пищу для вечной жизни – около захоронений оставили ряд из молочных горшков. Да, кошки почти 4000 лет назад тоже пили молоко – кроме того, их кормили размоченным в молоке хлебом [16]. Не самая полезная диета, по нашим меркам. В XIV веке до н. э. для домашней кошки Та-Миу, принадлежавшей царевичу Тутмосу (вероятно, старший брат Эхнатона), сделали небольшой саркофаг, мумифицировали и похоронили кошку по всем правилам, а сопроводительная надпись гласит, что кошка, как и ее хозяин, стала Осирисом и обрела вечную жизнь. Это не подношение богам или жертва, а спутница царевича в загробном мире [16].

Примерно к этому же времени относится самое старое изображение кошек. Такие изображения кошек в Древнем Египте встречаются в виде иероглифов. Они появляются на небольшом фрагменте, принадлежащем царю Аменемхету I (1980–1951 годы до н. э.) в Эль-Лиште [34]. Это часть текста, описывающего божество как «Владыку города Миу»: название города написано тремя сидящими кошками [38]. Кошки были священными для ряда египетских богинь, таких как Бастет, Сехмет и Пахет. Полностью домашней кошка, похоже, стала в эпоху Среднего царства (ок. 2040–1782 годов до н. э.), ко времени XII династии, когда изображений кошек становится больше. Самая ранняя подобная фреска намного старше и относится к росписи гробницы в Саккаре времен V династии (ок. 2500–2350 годов до н. э.). Кошку изобразили с чем-то вроде ошейника [34]. На известняковом блоке, вытесанном во время правления фараона Пепи II из VI династии (ок. 2278–2184 годов до н. э.), есть три иероглифа в виде сидящих кошек.

На территории древнего города Нехен (Иераконполь) обнаружили кладбище знати, которое в 3800–3600 годах до н. э. содержало сразу два вида кошек – камышовых (Felis chaus) и домашних [73]. В то время это был один из крупнейших египетских городов, центр Верхнего Египта в додинастическое время и во времена первых династий.

В одной из могил, которой дали номер HK-6 [34], одновременно похоронили шесть животных – взрослых кота и кошку и четырех котят из двух пометов, которые, судя по молодому возрасту кошки, не могли быть родственниками, если бы они жили в диких условиях. Скорее всего, их либо держали в неволе полностью одомашненными, либо ловили еще котятами. Держали их не просто так – для принесения в жертву. Найденные особи немного крупнее, чем их дикие собратья, хоть и меньше, чем античные, что тоже говорит в пользу домашнего содержания.

К камышовой кошке, погибшей около 3700 года до н. э. и похороненной с молодым человеком в одной могиле, это тоже относилось – у животного были следы заживших переломов бедренной и плечевой кости, значит, его лечили, хоть и принесли позже в жертву [73].

К слову, Иераконполь известен еще и как место первого в мире зоопарка или, скорее, зверинца. В 2009 году ученые обнаружили множество загонов для священных животных, которых свозили со всего Египта пятитысячелетней давности – бегемотов, слонов, зубров, крокодилов, газелей и многих-многих других. Посетителей в зверинце должно было быть немного – только элита того периода и их гости, которым они наверняка хвастались опасными и редкими животными. Судя по травмам костей животных, обращались с ними не очень хорошо, но при этом лечили [73], а часть обитателей «зоопарка» сопровождала хозяев в загробный мир. Среди экспонатов были и дикие коты – поэтому ученые сомневаются: вдруг похороненные в HK-6 животные были такими же трофеями и показателями доблести покойного, а не домашними любимцами. С другой стороны, мумии обитателей этого мрачноватого места в больших количествах найдены около самих «вольеров». Кто знает, может быть, дальнейшее изучение этого древнего города даст нам новую информацию о том, какие отношения были у людей и кошек пять тысяч лет назад.

При фараоне Тутмосе III из XVIII династии жила кошка, которая получила самое древнее известное нам имя – Наджем. Обычно кошек просто упоминали как «миу» (miw). Писалось это так:  . В этом плане египтяне явно не долго выдумывали название для животных. Собак они называли «ивив» (iwiw) – египтянам казалось, что именно так звучит гавканье.

. В этом плане египтяне явно не долго выдумывали название для животных. Собак они называли «ивив» (iwiw) – египтянам казалось, что именно так звучит гавканье.

Наджем была (или был) питомицей чиновника Пуимре, похороненного в Фиванском некрополе. Кроме имени, ничего о жизни кошки не известно, но мы можем представить, что у Наджем могли быть украшения. Судя по изображениям и статуэткам, питомцы египетской знати носили серьги в ушах и носу и дорогие ошейники. В общем, демонстрировали богатство своих хозяев, а после смерти мумифицировались со всеми почестями.

Первое имя связывалось с эпохой одомашнивания кошки в Египте довольно долго, до 2014 года, когда в Иераконполе было найдено доказательство существования кошачьего хозяйства в Египте за 2000 лет до Наджем.

В эпоху Нового царства кошки проникают в египетское искусство – вот они сидят под стульями знатных вельмож, иногда в ошейнике или на привязи. Скорее всего, питались они объедками – в том числе из специальных мисок. Обилие этих иллюстраций означает, что кошки к этому времени стали обычными членами египетских домов, причем не только дворца фараона, но и мелких чиновников. А уж земледельцы без них обойтись не могли – так как плату за работу получали в том числе зерном, главными хранителями зарплатного фонда становились именно котики. Есть мнение, что отношения кошки Наджем и ее хозяина, чиновника Пуимре, были изображены идеализированными – как и несколько других фресок [28].

У кошек, конечно, были и определенные черты характера, присущие им в искусстве, но здесь визуальная культура Древнего Египта дает сбой. Для людей Нового царства несколько сюжетов были чем-то само собой разумеющимся, поэтому они не писали текстовых пояснений к картинкам. Например, в «Туринском эротическом папирусе» есть сцены, где кошка пасет гусей, а мыши штурмуют крепость кошки [28]. Подобные изображения встречаются на черепках-остраконах. Египтянам эти образы были понятны и наверняка вызывали смех, а нам, спустя более 3000 лет, увы, нет, хотя в более позднее время мы еще встретим нечто подобное.

Приметы в целом благожелательно относились к кошкам – ведь их явление во сне было связано с Бастет. Большая кошка, приснившаяся мужчине, означала хороший урожай, а если женщине снилось, что она родила кошку, то у нее должно было быть много детей [28].

Судя по изображениям, у Наджем и других кошек со стен гробниц была сероватая шерсть с черными полосками или пятнышками. В гробнице Небамуна из Фиванского некрополя в 1820 году нашли детальное изображение такой охоты. К сожалению, после того как целые куски фресок вывезли в Британский музей, точное местонахождение гробницы было утеряно. Интересно, как кошек смогли обучить охотиться – как правило, дрессировке в привычном нам понимании эти хитрые создания почти не поддаются [28]. Ученые предполагают, что это некоторое художественное преувеличение.

Еще Наджем могла быть помощником врачевателя. Если бы враги наложили на Пуимре заклятье, чтобы лишить мужской силы, целитель составил бы заклинание: написал бы имя врага, его матери и отца на выпечке, положил бы ее среди жирного мяса и дал бы кошке, которая, как проводник между мирами, вернула бы порчу ее автору [62].

Иногда кошка, а точнее, Бастет, проникала и в личные имена. Например, имя фараона Пами из XXII династии (785–778 годы до н. э.) значило примерно «кот» или «тот, кто посвящен кошке [Бастет]».

О привязанности египтян к кошкам много писали греческие историки. Не обошел их вниманием и Геродот. Он отметил, что у египтян много домашних животных, и сделал заметку о поведении домашних кошек – самцы умерщвляют котят, чтобы заставить кошку приносить новое потомство уже от него. Кроме того, он описывал привязанность египтян к кошкам эпизодом, который вы наверняка знаете:

«Во время пожара с кошками творится что‐то удивительное. Египтяне не заботятся о тушении огня, а оцепляют горящее пространство и стерегут кошек, а те все же успевают проскользнуть между людей и, перескочив через них, бросаются в огонь. Это повергает египтян в великое горе. Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Если же околевает собака, то все стригут себе волосы на теле и на голове» [91].

Удивляло греческого историка и то, как египтяне обращаются с умершими кошками. Он писал, что трупы животных отвозят в Бубастис и хоронят в священном месте, а вот собак – в городе, где они жили. Правда, Геродот не упомянул, что это, видимо, касалось домашних кошек. У священных животных судьба была, по нашим меркам, более печальной – их приносили в жертву, а их условия содержания, несмотря на достаточное количество еды, могли сказаться на их здоровье.

Это касается не только кошачьих – недавнее исследование показало, что священных павианов недокармливали и содержали в темных помещениях [72]. Условия содержания котенка, мумия которого попала в руки ученым, были лучше. Скорее всего, он стал вотивным5 подношением богам – египтяне приносили такие мумии с собой, когда хотели о чем-то попросить богов или отблагодарить их. Судя по всему, параллельно с работягами в зернохранилищах и обитателями фараонова дворца существовали животные, которых специально для жертвоприношений выращивали на «фермах» [24]. Потом храмовые жрецы продавали мумии для желающих попросить что-то у богов.

Среди других подношений были не только мумии – например вотивные коробки из медного сплава или бронзы с отверстием, которое потом закрывали гипсом. Наверху изображали животное-символ божества. Иногда внутрь могли положить мумию, ее кусочек или кость [54].

Почему? Не из собственной же кровожадности! Напротив, они не ставили животных на ступень ниже, как это будет в античной и в западной культуре вообще. У животных, как и у людей, была жизненная сущность «ба», они были проникнуты божественным духом [24]. После смерти и мумификации животное в прямом смысле становилось божеством, которому было посвящено. Так что для египтян это была логичная, хоть и жуткая для нас сейчас схема: священно не само животное, а дух внутри него.

К Позднему периоду (1070–332 годы до н. э.) многие дикие животные считались воплощениями божеств. Прежде всего это были храмовые животные, в которых могли воплотиться божества. Они должны были иметь особые отметины на теле и жили только в храмах. Их почитали как земной образ божества. Второй тип – кошки из культового центра. Да, их кормили и заботились о них, но не почитали. Наконец, никто не отменял домашних или уличных миу, которые населяли города и села Древнего Египта. Их не почитали, но отношения между кошкой и человеком были наполнены приметами, особыми ритуалами и обращением [17].

Слава святилища Бастет померкла вместе с египетской религией в IV–V веках н. э. [54]. Христианство все больше захватывало римскую, а затем и византийскую провинцию, сформировалась Коптская церковь, последователи которой принялись бороться с пережитками прошлого. Часть храмов пытались сжечь – мы до сих пор можем видеть копоть на стенах и потолках поздних храмов. Некрополи были разграблены, сокровища исчезли. Остались только истории греческих путешественников и философов о том, как сильно египтяне были без ума от кошек. Надо сказать, что наши знания о кошках в Древнем Египте до начала XX века оставались примерно на том же уровне.

С размахом разведения кошек европейцы познакомились на волне египтомании, но тогда археология только зарождалась, а главной добычей исследователей становились сокровища. Мумии животных особой ценностью не считались.

Французские, а затем и английские археологи начали раскапывать некрополи и обнаружили захоронения кошек в священном городе Бастет – Бубастисе. Огромное количество найденных там кошачьих мумий – буквально тонны – говорило о размахе разведения кошек – впервые в истории. С открытиями первых египтологов и бизнесом расхитителей гробниц в Европу хлынул поток мумий людей и животных, которые использовались для лечения. Снадобье из перетертой мумии, конечно, звучит совершенно жутко.

Еще до «открытия» Египта мумии попадали из Каира в Европу, где предположительно с XVI века становились основой для красно-коричневой краски, которая так и назвалась – мумия, или колькотар. Первый рецепт датируется 1691 годом. Так что найти мумию кошки вы можете не только в историческом музее, но и в художественном…

Подношения из кошачьих мумий были сделаны в Фивах (сейчас Луксор), Гизе и Бени-Хасане. Точное местонахождение находки в последнем случае неизвестно, скорее всего, некрополь находился неподалеку от места под названием Истабл Антар (Спеос Артемидос, как его назвали греки). В 1888 году был найден храм, как потом оказалось, построенный в честь богини Пахет царицей Хатшепсут около 1470 года до н. э. При ней кошки тоже были в почете – подношениями в виде священных мумий были заполнены целые ямы [38], а одним из воплощений Пахет как раз были котики.

Историк искусств Уильям Конвей (1856–1937) посетил место в 1890 году и горестно сообщал, что картуши6 фараонов были вырублены на продажу, статуи растащены, и похожие возмущенные сообщения появились и в английских газетах. Конвей описывал разграбленное кладбище так: «слой толще, чем большинство угольных пластов глубиной от десяти до двадцати кошек <…> Время от времени появлялась искусно заплетенная мумия; еще реже один с позолоченным лицом (таких я сам нашел троих валяющихся)» [18]. Несколько статуэток кошек Конвей забрал с собой.

Если проклятий фараонов исследователи побаивались (что не мешало разворачивать и разбирать мумии ради развлечения), то с останками животных так не церемонились: кто-то выкупил их, местные содрали с мумий часть бинтов, остальное погрузили на корабль и увезли в Ливерпуль – всего около 180 000 мумифицированных кошек весом около 19,5 тонн [18].

Несколько экземпляров удалось спасти профессору естествознания Ливерпульского университета Уильяму Хердману. Он отмечал, что большую часть жуткого груза составляли останки кошек, но ему удалось найти несколько мумий собак и крокодилов. Остальное продали с молотка, в результате чего началась настоящая лихорадка – все хотели купить голову кошки возрастом 3000–4000 лет. Просьбы ученых, которые просили продать находки музеям и не повреждать целые мумии, как писали газеты, были встречены смехом [18]. Вскоре история утихла, а газеты погрузились в споры: становится ли поле более урожайным, если удобрить его находками из Бени-Хасана. Потом и вовсе появились сатирические заметки о мстящих духах кошек или сообщения, что предприимчивые продавцы удобрений наверняка перемололи Клеопатру на удобрения. Каков был масштаб такого использования мумий, сказать было сложно. До наших дней дошло всего восемь мумий из той злосчастной партии, которые хранятся в Ливерпульском музее. Остальные были куплены частными коллекционерами по объявлениям или мелькали в публичных лекциях в 90-е годы XIX века.

Попытки изучить мумии животных начали предприниматься в начале XX века. В 1903 году коллекцию египетских кошек изучили в Лионском музее во Франции и предположили, что часть кошек была дикой, а часть – домашней [43]. В 1907 году Фонд исследования Египта передал Британскому музею коллекцию черепов мумифицированных животных из Гизы, датируемых приблизительно 600–200 годами до н. э. и состоящих из ста девяноста двух кошек, семи мангустов, трех собак и лисы. Тогда их осмотрели, описали, поместили на хранение и… потеряли. Правда, уже в 50-е годы исследователи заново изучили записи и пришли к выводу: обитатели древней Гизы были крупнее, чем дикие F. lybica, и были ближе к камышовым котам, чем к предкам нынешних мурлык [43].

К 80-м годам стало понятно, что не все так просто. В исследовании 1983 года описали самого древнего домашнего кота. Жил он в начале нашей эры в городе Миос Хормос (сейчас это Кусейр-эль-Кадим). Согласитесь, название Кусейр как нельзя лучше подходит для места обитания кошек.

Мумию нашли в нише стены административного здания. Зачем ее туда поместили, неясно, но это явно не случайно – кота накрыли полосатой шерстяной тканью и поместили в «саван» изо льна [76]. Он был крупнее, чем его дикие сородичи, а череп полностью соответствовал современным домашним кошкам.

Как вы помните, митохондриальные ДНК древних кошек изучались и египетские мумии тут очень пригодились. К счастью, их сохранилось достаточно. Так что в руки исследователей попали образцы генома мумий с IV века до н. э. до IV века н. э. Анализ помог доказать – это были одомашненные, а не дикие кошки, так как по костям это было довольно сложно понять [73]. Значит, еще до этой практики древние египтяне могли приручить кошек, тем более что земледелие, по-видимому, у них уже зарождалось [7].

Из Древнего Египта вместе с земледельцами и мореплавателями кошки начали победное шествие по миру, покорив даже суровых викингов. Но об этом мы еще поговорим, а пока перенесемся за тысячи километров от Греции.

Азия: от персов до индийцев

Из Месопотамии кошки двигались дальше вместе с земледелием и постепенно дошли до Восточной и Юго-Восточной Азии, где скрещивались в том числе с местными дикими кошками. Долгое время считалось, что это произошло еще в неолите, но подтвердить это раскопками не удавалось. В итоге получилась интересная ситуация, когда за самую древнюю домашнюю кошку в Китае приняли другое животное.

Как так, спросите вы? Дело в том, что в Азии есть несколько видов кошачьих, а домашние кошки, как и по всему миру – потомки ближневосточных. В 2013 году при раскопках деревни Цюаньхукунь (Шэньси, северо-восток Китая) культуры Яншао (7000–5000 годы до н. э.) археологи обнаружили кости нескольких мелких хвостатых кошачьих возрастом почти 5300 лет [79]. Восемь фрагментов скелетов нашли в ямах для мусора. Грызунов в деревне было много – археологам удалось найти древние норы, ведущие прямо в склад зерна, и остатки больших керамических сосудов особой формы, в которых люди пытались сохранить свои запасы. Судя по норам, этого явно было недостаточно. Находку объявили самой древней кошкой, но всего два года спустя оказалось, что эти и другие останки принадлежат леопардовой кошке (Prionailurus bengalensis), или бенгальской кошке7. Так что первыми прикормленными кошачьими стали именно они, независимо от F. lybica, которые прибыли позже и вытеснили местных обратно в дикую природу.

Впрочем, заинтересоваться мышеловами были веские причины. Земледелие пришло в Юго-Восточную Азию примерно тогда же, когда и на Ближний Восток – около 10 000 лет назад. Примерно в это время к жизни с человеком приспособились грызуны, а значит, земледельцы начали искать себе спутника, который мог бы с ними справиться. Кандидатов было три – одомашненная F. lybica, ее подвид F. lybica ornata, степная азиатская кошка, или уже знакомая нам леопардовая кошка P. bengalensis. Для стоянки Цюаньхукунь ученые склонились в сторону последней.

В той же провинции на стоянке Учжуанголян в 2001 году нашли почти полный скелет кошки, которая пока остается загадкой – она может относиться как к дикой кошке F. silvestris, так и, что более вероятно, к леопардовой кошке. Но гораздо интереснее то, что, видимо, ее похоронили намеренно, осторожно положив на бок [74]. В соседней провинции Хэнань кошачьи жили с человеком примерно 4000–4500 лет назад, их кости нашли в одной из мусорных ям. Вид животных пока не определили. Кошки F. silvestris сейчас в этих местах не водятся, но, может быть, встречались в неолите.

Спустя почти две тысячи лет обычные домашние кошки добрались до императорских дворцов. В захоронении короля Гуанъянцин (династия Хань) в Дабаотае (Пекин), датируемом 45 годом до н. э., среди прочих животных в загробный мир отправили и кошку. Несмотря на такой статус, в письменных источниках вплоть до VI–VII веков н. э. описания кошек не встречается [74].

Но и здесь есть загвоздка. Самые ранние текстовые источники о кошках в Китае нужно читать с оговоркой. В наши дни мао может обозначать домашнюю кошку, но в классической литературе это слово чаще упоминалось рядом с тигром. Может быть, имелась в виду дикая кошка (подвида F. s. ornata), завезенные кошки или ее более крупный родственник. Как «мышелов» чаще употреблялся термин ли, но указаний на одомашнивание почти нет – видимо, это тоже были животные-комменсалы. Вероятно, это не было видовое название: например, тем же словом обозначалась енотовидная собака. Домашняя кошка более поздних времен унаследовала оба этих имени, поэтому получилась некоторая путаница. Кстати, распутать ее можно довольно неожиданным способом. До периода Шести династий – то есть до начала III века н. э. – в источниках не встречается срока беременности кошек, в то время как у других домашних животных они были известны. Даже у тигров, кстати – хоть и с ошибкой [4]. Значит, поблизости от человеческого дома кошки жили, но не спешили делиться с ними подробностями личной жизни.

Не только в Китае начали приручать кошек еще до нашей эры. Около 6000 лет назад в городах цивилизации долины Инда обитали кошки – их зубы нашли археологи, – правда, были ли это дикие или прирученные животные, непонятно. Амбары в городах, таких как Хараппа или Мохенджо-Даро, были, поэтому они запросто могли привлечь грызунов, а с ними – и мелких кошек. Скорее всего, как и в Китае, первоначально был приручен местный вид, а вскоре его вытеснили потомки ближневосточных F. s. lybica, которые попали на Восток через торговые пути. Произошло это, судя по всему, в I тысячелетии до н. э.

Тогда же кошек становится больше и в Новоассирийском царстве, одном из первых государств железного века, которое стало главным в Месопотамии примерно в IX веке до н. э. Правда, ассирийцев больше интересовали большие кошки – лев, как царский символ, встречается очень часто, а кошек почти не упоминают даже в клинописных табличках. Младший сосед ассирийцев, Урарту (или Ванское царство, как его называли раньше), тоже оставил археологические свидетельства, говорящие о том, что хвостатые были не домашними, а хозяйственными животными. В последней столице Урарту, Тейшебаини (сейчас это место находится в Армении, прямо в черте Еревана), археолог Б. Пиотровский в 50-е годы прошлого века открыл хранилище зерна. Целый зал был заполнен огромными кувшинами-карасами, вкопанными в землю, и в одном из них нашли скелеты кошки и мыши. Видимо, грызун свалился в кувшин, привлек внимание охотника, и оба они не выбрались – в VI веке до н. э. Тейшебаини пал, стены крепости обрушились и похоронили всех и всё, что было в крепости, под собой. Так что спасать несчастную кошку было просто некому, но археологи получили срез жизни мышеловов из царства 2600-летней давности.

Самые древние находки домашних кошек на территории современной Индии датируются чуть позже, 2200 лет назад, примерно в то же время, когда они появляются в Китае, во время династии Хань (II век до н. э. – II век н. э.).

Это неслучайно – ведь именно в это время начал складываться маршрут Великого шелкового пути. На месте Урарту и Ассирии выросло могущественное Персидское царство, которое начало искать пути не только на запад и юг, но и на восток. Домашние кошки могли быть завезены в Китай из Персии вскоре после этого и быстро приобрели популярность, ведь они охотились на молодых крыс, которые питаются коконами шелкопряда [19]. Постепенно они оказались и в Японии, но не очень понятно, когда – скорее всего, около 1400 лет назад, когда появилась потребность защищать коконы шелкопряда и рукописи.

Постепенно кошки распространились по всему Шелковому пути. Например, в окрестностях средневекового города Джанкент (современный Казахстан) были найдены останки домашней кошки, которая жила между 775 и 940 годами н. э. Скелет нашли в мусорной яме под стенами цитадели, у заброшенного дома [23]. Это тем более интересно, что до колониального периода XVIII–XIX веков, когда территория Центральной Азии начала делиться между крупными империями, местные жители предпочитали других животных.

Это был взрослый домашний кот – его ДНК было родственным для других домашних питомцев. Его имени, конечно, не сохранилось, но давайте назовем его Джаник. Он был довольно крупным – возможно, родственником азиатской кошки. Его предки могли прибыть с Ближнего Востока и селиться в крупном торговом городе. Кот питался рыбой, тем более что рядом когда-то протекала Сырдарья, а также грызунами. Жизнь у Джаника была нелегкая, и если бы он совсем не контактировал с людьми, он погиб бы раньше. Однако у кота было много заживших и заживающих переломов – бедолага сломал правое бедро, которое не срослось до конца на момент смерти, также было сломано левое плечо и вывихнуто левое бедро, из-за чего Джаник хромал, и следы от дополнительной нагрузки были видны на его позвоночнике и лопатке.

В пользу его почтенного для дворового кота возраста говорит и старое воспаление на костях, и проблемы с костями и суставами в целом. Наконец, как настоящий уличный боец, Джаник растерял половину зубов [23]: и нижние резцы, и клыки. После этого он жил еще довольно долго, а несколько недель до смерти его кормили исключительно мягкой пищей – на зубах наросло много зубного камня. Значит, несчастный кот во второй раз сломал лапу, и кто-то принялся его выкармливать пищей с высоким содержанием белка. Может быть, молочными продуктами или кусочками мяса? Ученые предположили, что он неудачно упал – отсюда такое большое количество повреждений – и попал в чьи-то добрые руки [23].

При этом на южных границах степей, в современных Узбекистане и Туркменистане, останки кошек появились раньше, еще в городах бронзового века, но это были единичные находки, как и в железном веке, а Античность в Центральной Азии не принесла котикам такого же успеха, как в более западных частях бывшей империи Александра Македонского. Видимо, бактрийские правители (это территория современных Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и части других государств) III–II веков до н. э. не вдохновились наследием империи Селевкидов. Гораздо больше кошек становится только в Кёнеургенче (Туркменистан), столице государства Хорезмшахов, начиная с XVI века.

В искусстве предпочтение на протяжении тысячелетий отдавалось крупным кошачьим – достаточно вспомнить знаменитый звериный стиль, распространенный в I тысячелетии у многих степных культур железного века от побережья Черного моря до Тывы и Монголии. В популярной культуре он остался как «скифский» стиль, хотя его ареал шире. В Центральной Азии и Персии обитали крупные кошачьи – снежный барс (Panthera unica), леопард (Panthera pardus), евразийская рысь (Lynx lynx), лев (Panthera leo) и каракал (Caracal caracal). Больших кошачьих обожали изображать персы: как и ассирийцы, и вавилоняне, они использовали символ льва или леопарда как символ власти. В I тысячелетии уже нашей эры, в Парфии и затем в Сасанидском Иране, этот мотив сохранялся вплоть до XII–XIII веков, несмотря на арабское завоевание. Чаще всего это были сосуды или металлические предметы с изображением больших кошек.

На их фоне мелкие кошки, вроде уже знакомых нам манула (Otocolobus manul), камышового кота (Felis chaus) и других местных видов Felis, просто терялись. Они не изображались в искусстве, их останков практически не найдено в городах. Домашние кошки в Персии были, но отношение к ним было не очень хорошим – достаточно вспомнить байку о том, как персы победили египтян, прикрывшись от них кошками. Об этом тоже многие слышали, но обычно не очень понятно, где и когда это происходило и что было дальше [37].

Pulsuz fraqment bitdi.