Kitabı oxu: «Хроники ближнего бомбардировщика. Су-2 и его экипажи. 1941–1943»

© Дегтев Д.М., Зубов Д.В., 2018

© «Центрполиграф», 2018

© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2018

* * *

Предисловие

Курская область. Город Обоянь. 22 декабря 1941 года. Городок, занятый немцами в середине ноября, за полтора месяца превратился в тыловую базу и одновременно важный опорный пункт на участке между Курском и Белгородом. Здесь отогревались водители грузовиков, доставлявшие боеприпасы на расположенную в 60–70 км передовую, сюда привозили раненых и гнали пленных красноармейцев, тут же в старых каменных зданиях дореволюционной постройки находились различные немецкие штабы, тыловые и ремонтные службы. По улицам и центральной площади Обояни беспрерывно ездили, скрипя промерзшими шинами по утрамбованному снегу, десятки грузовиков, за которыми тянулись обильные клубы пара из выхлопных труб. Периодически трещали мотоциклы и мерно отстукивали конные подводы. Кучки солдат в задубевших шинелях сновали по своим надобностям, проклиная тех, кто загнал их в эти заснеженные пустыни, и торчащий посреди них убогий русский городишко. Да еще опять этот проклятый снег пошел… Весь короткий зимний день в Обояни кипела работа!

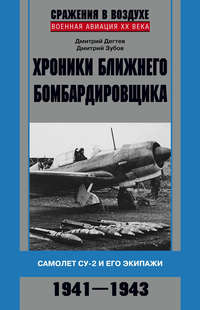

И вдруг в небе послышался быстро приближающийся надсадный звук самолета, затем с окраины донеслась пулеметная стрельба, а в небе появилось несколько черных клякс от снарядов малокалиберной зенитки. «Russisch! Russisch flugzeug!» – закричал кто-то, и все находившиеся на улице бросились в укрытия. Кто под стоящий грузовик, кто под телегу, а иные просто на снег. В то же мгновение совсем низко, прямо над городскими улицами пронесся небольшой одномоторный самолет. Не то истребитель, не то легкий бомбардировщик. Впрочем, все, кто давно находился в этом секторе фронта, уже хорошо знали характерный силуэт русского бомбардировщика Су-2!

«Иду стороной от дороги на бреющем полете, буквально прицепляюсь к земле, – вспоминал Анатолий Самочкин, пилот этого самолета. – Вижу впереди Обоянь, поднялся к нижней кромке облаков, высота 200 метров. Направил машину вдоль улицы, на которой было до двух десятков машин, и хотел уже их бомбить, несмотря на усиливающийся обстрел.

– Захожу на боевой! – командую штурману.

– Есть боевой! Открываю люки, – отвечает Иван.

И только уже хотел бросать бомбы, как заметил слева от себя большое скопление живой силы, автомашин, подвод с грузом.

– Стой, Иван, подожди, смотри слева.

– Вижу.

– Захожу на них.

– Давай, – отвечает штурман.

Зашел. Сбросили бомбы. Я отвалил вправо и в облака, уходя от обстрела. Штурман закрыл люки и за пулемет. Выйдя из облаков с другой стороны, я стал наблюдать за этой живой массой, которая в панике шарахалась и гибла от нашего бомбового удара. Продолжая вести наблюдение за колонной, изучая ее численность, состав и направление движения, я немало удивился. Колонна была без интервалов, сплошная масса двигалась из Обояни на Солнцево. Состояла она из автомашин, повозок, артиллерии на конной тяге и живой силы. Немцы, видимо, рассчитывали на плохую погоду и потому растянулись примерно на 10 километров, пренебрегая всякими предосторожностями. Ясное дело, я не мог пройти мимо этого живого потока. Заходил с одной стороны на обстрел, прочесывая колонну своими четырьмя пулеметами, переходил на другую сторону, и тут уже Иван из своего пулемета косил и прижимал «гансов» к земле, до того момента, пока я вновь не заходил на атаку. Так продолжалось до полного расхода боезапаса. С низкой высоты было четко видно, как разбегались и падали немцы, скошенные нашими меткими очередями, как лошади шарахались в стороны и валились с ног».

Так выглядел типичный боевой вылет ближнего бомбардировщика Су-2. Разработка последнего была лично санкционирована Сталиным в середине 30-х годов в рамках так называемого проекта «Иванов». По замыслу вождя и командования ВВС Су-2 должен был стать самым массовым многоцелевым самолетом нашей авиации, который мог одновременно выполнять функции разведчика, бомбардировщика и штурмовика.

Машина мыслилась как своего рода рейдер по вражеским тылам. И Су-2, несмотря на то что его принятие на вооружение запоздало, а объемы выпуска были далеки от изначально планировавшихся, в целом оправдал свое предназначение.

В основе книги лежит драматичная биография Героя Советского Союза Анатолия Самочкина, совершившего в годы войны 198 боевых вылетов, большую часть из которых на самолете Су-2. Помимо этого, в работе собран и обобщен материал о многих других пилотах и штурманах ближнебомбардировочной авиации, подробно рассказано о боевом пути 289-го и 209-го ББАП, а также корректировочно-разведывательных эскадрильях. Последние фактически являлись элитными специализированными подразделениями, укомплектованными самыми опытными экипажами и выполнявшими задания, непосредственно поступавшие от командования воздушных армий.

Кроме того, в работе на основе архивных документов, воспоминаний и других источников подробно рассказано о тактике использования ближних бомбардировщиков в 1941–1942 годах, приведены многочисленные примеры их боевой работы на Южном, Юго-Западном, Брянском и Воронежском фронтах, проанализирована система награждения летчиков ближнебомбардировочной авиации. Также в книге приводятся уникальные подробности о методах обучения, порядках и нравах в советских аэроклубах и авиашколах в предвоенный период, рассказано о том, как создавался кадровый состав советских бомбардировочных полков.

Авторы отвечают на вопросы, почему боевая живучесть бомбардировщиков Су-2 была на порядок выше, чем у других типов ударных самолетов ВВС Красной армии, в том числе штурмовиков Ил-2, действительно ли люфтваффе в 1941 году безраздельно господствовали в воздухе на всем Восточном фронте, а советская авиация повсеместно несла огромные потери из-за того, что летчиков посылали в бой плохо обученными и неподготовленными и др.

Стоит отметить, что история создания самолета Су-2 достаточно подробно и объективно описана в трудах Дмитрия Хазанова. Поэтому здесь этот вопрос рассмотрен кратко, в той степени, которая необходима для общего понимания темы.

Авторы выражают благодарность за помощь в работе над книгой военному историку Сергею Богатыреву.

По всем интересующим вопросам с авторами можно связаться по электронному адресу: fau109@rambler.ru.

Глава 1

«Достался нам век неспокойный»

Они не искали легких путей

«Достался нам век неспокойный» – так называлась книга Героя Советского Союза летчика Емельяна Кондрата, чья боевая карьера началась в Испании, где советские летчики воевали на стороне республики. Эта фраза как нельзя лучше отражает дух той эпохи. Горящая Испания, потом степи Халхин-Гола, заснеженные леса Финляндии – вся вторая половина 30-х – начала 40-х годов – это череда непрерывных военных конфликтов, в которых неизменно участвовали и советские авиаторы. Пожар войны разгорался все сильнее и по всему миру.

Настоящим олицетворением этого времени, когда почти все подростки мечтали стать не бизнесменами, депутатами и олигархами, а героями и летчиками, стал Валерий Чкалов. Родом из провинции, из семьи котельщика, Чкалов прекрасно вписывался в образ пролетарского авиатора. Начав зарабатывать на жизнь нелегким физическим трудом и однажды увидев в небе самолет, он твердо решил посвятить себя авиации. Ну а потом по стопам Чкалова тысячи и тысячи молодых людей, увлеченных авиационной романтикой, так же шли в аэроклубы и летные школы, чтобы покорять необъятное небо. И действительно, где еще приложить свои силы в «век неспокойный»?!

Даже девушки в те годы, когда «жить стало лучше, жить стало веселей», мечтали стать не фотомоделями и женами директоров заводов, а летчицами, трактористками и ударницами. Взять хотя бы знаменитую Нату (Надежду) Бабушкину! Она родилась в Костроме 14 марта 1915 года. Будучи настоящей спортсменкой и пионеркой, Ната в 11 лет вступила в Костромской союз воинствующих безбожников, тайно унесла из дома все иконы и сожгла их в костре на площади перед горкомом ВКП(б)!

Надо сказать, что слово «воинствующий» было вовсе не случайным, во второй половине 20-х годов в стране, в том числе в молодежной среде, шла настоящая война между комсомольцами и верующими, а также сектантами. Об этом свидетельствует громкий скандал, разразившийся осенью 1928 года в Выксунском уезде Горьковской области. Там серьезную конкуренцию коммунистическому комсомолу составляла секта евангелистов. Вместо того чтобы петь революционные песни и записываться в модные кружки безбожников, местный пролетариат стал посещать молельные дома и вступать в «христианское братство». Кулебакская община евангелистов сумела охватить не только весь уезд, но и села и деревни соседних районов. При этом наиболее позорным, можно сказать, горящим для большевиков фактом было то, что свыше половины сектантов являлись рабочими металлургических предприятий! В самой Выксе молитвенный дом по злой иронии находился не где-нибудь, а на улице имени наркома просвещения Анатолия Луначарского. При этом евангелистами были заселены и почти все дома на ней. «Это их база, откуда они исподволь, постепенно привлекают к себе «поодиночке» все новые и новые кадры и подкрепления, – писала «Нижегородская коммуна». – Пользуясь слабостью местных безбожников и равнодушием к антирелигиозной пропаганде партийцев, профработников и комсомола, евангелисты в Кулебаках перешли в форменное наступление на все общественные основы социалистического строительства».

Но наибольший резонанс получил случай с двумя выксунскими девушками, которые, написав соответствующие заявления, вышли из рядов комсомола и перешли в секту. «Их «обратила» одна из евангелистских «сестер» Дуня Исаева, – возмущалась большевистская пресса. – Ловкая женщина быстро сообразила, с какого конца подойти к знакомым девушкам. Она разговаривала с ними у станка на заводе, приглашала на чашку чая, возила их на сектантские вечера и в конце концов вполне успешно выполнила порученную ей «братцами» миссию. В этой индивидуальной обработке, обработке шаг за шагом, дома, на гулянье, в цеху и зарыта сила сектантов».

Однако, как выяснилось, дело было не только в хитрости евангелистов, слабости культурной работы и «спячке» профсоюзных органов. Но и в самом ВЛКСМ, где тоже не все обстояло так, как показывали в старых советских фильмах. Нередко молодежь, вступавшая в него, не соблюдала клятвы, данные покойному Ильичу, и по-своему понимала, что такое моральный облик строителя коммунизма. Вместо того чтобы подавать своими поступками положительный пример остальным, комсомольцы, наоборот, вели аморальный образ жизни и занимались развратом. «Коммуна» опубликовала сенсационное интервью с одной из упомянутых девушек, променявших устав Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи на Библию:

«– Как это вы променяли комсомол на сектантство? Неужели вам не понятна сущность евангелистского учения и его роль в современной жизни?

Молодая девушка, расставшаяся с красной косынкой, долго и упорно молчит.

Какие же аргументы заставили ее, комсомолку, почти активистку, пойти к «братьям во Христе»?

– От своих товарищей по комсомолу, – медленно заговорила «обращенная», – я ожидала поддержки, внимания. Мне, по крайней мере, так казалось, что комсомол должен жить совсем другими интересами, чем остальная молодежь, но я столкнулась с пьянством, хулиганством, режущей уши матерщиной и приставаниями ребят, и я разочаровалась…

Неохотно входила я и в секту. Но там сразу же меня заинтересовали коллективностью, вечерами с хоровыми песнями. Они не смеются над твоими ошибками, как это бывает у комсомольцев, а стараются исправить их, оказывают помощь…»

Факты, изложенные в интервью, в ходе проведенной проверки подтвердились. Например, в одной из комсомольских ячеек проверяющим не удалось обнаружить сочинений Ленина, советских газет и устава, зато там были найдены ящик водки, склад пустых бутылок и «непристойные», точнее, эротические открытки царских времен. Причем часть их них была припрятана в стопке бланков почетных грамот. В связи с чем руководители Кулебакского уездного комитета ВЛКСМ были сняты со своих постов и начата кампания по борьбе с пьянством и хулиганством в рядах организации…

Однако Ната была не такой! Из всех «передовых» направлений жизни Бабушкина выбрала спорт. Занималась одновременно плаванием, греблей, лыжами, бегом, коньками и т. д. А в декабре 1933 года 18-летняя Ната подала заявление о зачислении в Высшую парашютную школу. И уже вскоре прославилась на всю страну благодаря групповому прыжку женской группы без кислородного прибора с высоты 7 км. После этого Нату Бабушкину узнала вся страна, героическую девушку наградили боевым орденом Красной Звезды! С девушкой лично общались Сталин, Ворошилов и Горький.

Кульминация головокружительной карьеры Бабушкиной наступила в 1936 году. На ленинградской студии «Союзтехфильм» готовились к съемкам военного фильма «Цена ошибки», на главную роль в котором утвердили Нату. Однако перед этим девушку пригласили в Йошкар-Олу на празднование 15-летия Марийской области. Там девушки проводили показательные прыжки с парашютами с самолета У-2 с высоты 800 метров. Бабушкина затянула с раскрытием парашюта, и «цена ошибки» оказалась роковой… Во время приземления девушка не успела подставить ноги и ударилась спиной. Три дня Ната провела в больнице, где врачи категорически запретили ей менять горизонтальное положение тела. Однако Ната пренебрегла этим и решила присесть…

Вскоре во многих городах, например в центре Сормова в г. Горьком, между гостиницей и Домом стахановца, был установлен памятник погибшей девушке-парашютистке. Фонтан с ее фигурой простоял там до 60-х годов. Видимо, памятник изготовили из недолговечного материала, он пришел в негодность и был разобран. Герои 30-х годов, чье имя было связано со Сталиным, тогда были уже не в моде.

Судьба Анатолия Самочкина была чем-то похожа и на Бабушкину, и на Чкалова и в то же время схожа со многими другими его современниками. «Нужно было что-то новое, смелое, решительное, – вспоминал потом Самочкин. – И вот раз иду с работы домой, смотрю: в небе над самым городом кувыркается самолет. Я с замиранием сердца наблюдал, как его бронзовые крылья поблескивают в лучах солнца. Это был смелый летчик, настоящий ас. Вдруг стихает мотор, и самолет камнем падает вниз, затем снова заурчит в нарастающем темпе, и уже машина несется вверх, потом валится на крыло и уходит на выполнение новой фигуры высшего пилотажа. Я долго стоял и смотрел, пока самолет не скрылся с глаз. После много думал об этом отважном авиаторе, и у меня зародилась мечта непременно стать летчиком».

Анатолий Самочкин родился 1 мая 1914 года на борту парохода Симбирского пароходства, капитаном которого был его отец Василий Иванович. В это время судно проходило мимо города Рыбинска, а когда при крещении в местной церкви батюшка отказался указывать местом рождения каюту парохода, отец назвал свой родной город – Буинск. Поэтому в разных документах местом рождения указывается то Буинск, то Рыбинск. Когда Анатолию было уже 9 лет, его семья обосновалась в Рыбинске.

«До самой школьной скамьи лето я проводил с отцом на судах, – вспоминал он о своем детстве. – Совал везде свой нос, сидел в верхней будке с капитаном и лоцманом, слушал разговоры о судовождении, учился стоять у штурвала. Было приятно осознавать, что такой мальчуган ведет большой корабль. Спускался в машинное отделение, сидел и наблюдал, как огромные кривошипы своими мощными «руками» ворочали без устали коленчатый вал, на который были насажены колеса парохода, и как лопасти колес опускались и поднимались из воды, выбивая ритм быстро идущего поезда, создавая своеобразную песню. Меня очень интересовали люди, управляющие движением парохода, я приходил к кочегару, смотрел, как он бросает в раскаленную топку дрова, а я ворочал и поправлял их, заставлял гореть равномернее и лучше. Подносил кочегару поленья, пытался бросить сам, но сильным жаром отбрасывало от топки, и я, как взрослый, окачивался водой из ведра. Но больше всего меня интересовала сама машина. Часами просиживал я с машинистом и масленщиком, спрашивал, почему она так плавно работает. Они терпеливо рассказывали мне как могли. Пробовал и сам запускать машину под их руководством, и какая же радость наполняла меня, когда машина медленно начинала оживать, набирая все больше оборотов. Ты гордился своей работой, как победитель, выигравший сражение.

Так проходило лето, одно за другим, откладывая в моей голове какие-то слои сознания, как будто растущее дерево откладывает слои древесины в виде годовых колец. Молодые годы своего учения я помню смутно. Знаю только, что я учился «так себе», больше хулиганил, дрался с ребятами. Учителя часто жаловались родителям, за что мне, конечно, попадало, но на следующий день в школе все начиналось вновь. Визг, суета, хлопанье партами, таскание за волосы. И только когда приходил преподаватель, мы становились смирными и тихими, с раскрасневшимися щеками старательно выводили буквы или решали задачи. Мой старший брат Виктор был впереди на два класса. Он был у нас «тихоня», на него никогда не присылали записок к родителям за плохое поведение. Мне было очень обидно, но вот как-то раз пришел сторож с запиской из школы второй ступени, где учился Виктор. Я был очень доволен, что и он теперь провинился, но не тут-то было. Когда разобрались, выяснилось, что виноват в том деле опять был я. Сам заведующий школой Николай Васильевич Приселков обратился к родителям и написал о моих «проделках». Конечно, я получил приличную встряску»1.

После этого случая Анатолий взялся за ум, сделал выводы и стал учиться хорошо. И успешно закончил семилетку. После этого, в духе времени, Самочкин по настоянию отца продолжил обучение в фабрично-заводском училище. Сначала числился в так называемой «слабой» группе, потом по собственной инициативе перешел в «сильную». Анатолий никогда не боялся трудностей и постоянно стремился брать новые высоты во всем. «По техническим и производственным дисциплинам я быстро обогнал всех, учеба давалась мне легко, так как я был прилично подготовлен, плавая летом на пароходах с отцом, – продолжал он свой рассказ. – В училище я подкрепил свои знания теорией, стал отличником учебы, пользовался доверием и уважением товарищей и руководителей. Трудиться я любил всегда, так что порученные задания выполнял добросовестно, старался, чтобы моя работа была изящна и красива. В упорном труде появлялось мастерство, терпение, рабочая смекалка. Не раз работы, сделанные мною в слесарном, токарном и других цехах, направлялись на областные выставки как лучшие»2.

В 1929 году Самочкин как образцовый пионер был рекомендован для вступления в комсомол «как вполне подготовленный для участия в более осознанной, политической жизни общества». «В рядах комсомола я еще больше окреп политически и морально, – вспоминал он. – Научился понимать вещи, как они есть. Выполнял ряд поручений комсомольской организации, избирался секретарем ячейки, членом бюро, комсоргом».

Надо заметить, что, в отличие от 70—80-х годов, эпохи «застоя», когда членство в ВЛКСМ стало скорее традицией и формальностью, которую одни использовали для поступления в вуз, другие для будущей партийно-номенклатурной карьеры, в конце 20-х это была, по сути, боевая организация. Комсомольцы действительно являлись молодежной гвардией большевиков и проводниками нового быта и традиций. И одновременно борцами с всевозможными пережитками. К примеру, комсомольцы боролись против пьяных посиделок и всякого рода похабщины типа народных частушек. «Всем прекрасно известно, какое огромное распространение имеет в деревне частушка, – писала комсомольская газета «Ленинская смена». – Сейчас уже есть немало замечательных песен народного творчества, в которых тематика резко отлична от частушек прошлых лет. Правда, в частушках осталось еще много наносного от пьяных посиделок и гулянок, много похабства и грязи. Можно услышать частушки против колхоза, против политотдела, так как классовый враг еще очень крепко держится за это большое оружие, каким является частушка в деревне. Наша задача заключается в том, чтобы выбить это оружие из вражеских рук и создать свою новую, бодрую, советскую частушку – любимицу деревенской молодежи». Новые комсомольские частушки должны были полностью заменить кулацко-пьяную похабщину. «Ленинская смена» уже писала о том, какую частушку надо собирать, – рассказывала статья «Новые песни придумала жизнь». – Записывать, собирать можно частушки, отражающие животрепещущие темы дня, темы колхозной жизни, быта и т. д. Нужно посылать частушки самобытные, любовные и т. д. Нужны частушки, которые поют парни и девушки». Вроде таких:

Вышивала я миленку

На платочке слово КИМ.

Записался в комсомольцы,

Нынче стал совсем другим.

Сено сухо, сено сухо.

На сухое сено дождь.

Скоро, скоро в комсомоле

Будет наша молодежь.

Примерно в таком же духе была организована повсеместная борьба с «посиделками». Под таковыми понимались сборища в избах, сопровождавшиеся игрой в карты, пением похабных частушек и пьянками. Теперь им на смену должны были прийти смотры художественной самодеятельности, драматические кружки и красные уголки. «Каждый комсомолец добивается, чтобы пол и стены его избы мылись не реже двух раз в неделю, а пол мелся сырым веником не реже 4 раз в день, – писала «Ленинская смена». – Комсомольцы борются за то, чтобы в избе было чисто и уютно, членами семьи соблюдались гигиенические правила (перед обедом мылись руки, имелось отдельное полотенце, зубной порошок, щетка, отдельная тарелка и ложка)». Нередко комсомольцам приходилось вступать в настоящие бои с «врагами культурного строительства». К примеру, в один из летних дней 1929 года комсомольцы завода «Красное Сормово» решили устроить карнавал на лодках. В качестве места выбрали речку Парашу. Молодые люди играли на баянах и гитарах, пели песни и читали вслух стихи, тем самым подавая пример праздно гуляющим на берегу, как надо культурно, по-коммунистически проводить досуг. И цели достигли. Правда, не в смысле хорошего примера, а с точки зрения привлечения внимания. В разгар речного карнавала к поющим комсомольцам подплыла лодка с местными пьющими хулиганами. «Пиратов» возглавлял известный в Сормове хулиган, неоднократно судимый Константин Куликов по кличке Обрубок. Они подгребли к лодке, в которой сидели культработники юнстудии – Васьков и Володин с двумя девушками. Сначала хулиганы потребовали вместо всякой скучной «тарабарщины» сыграть им «Сербияночку» – популярную в то время песенку, придуманную на основе сибирских частушек. А потом начали горланить под баян нецензурные и блатные песни. Вот, учитесь, мол, как петь надо! Комсомольцы какое-то время терпели это «народное творчество», но потом возмутились.

«Что ты здесь нас учишь, здесь тебе не юнсекция, – заорали разгневанные хулиганы. – Мы из тебя всю активность выбьем!» После чего взяли весла и стали избивать ими комсомольцев и ринулись на абордаж лодки. Васьков после удара по голове упал без сознания, на помощь стали подходить другие лодки с комсомольцами, в итоге завязалось целое озерное сражение. При этом хулиганы, находившиеся на берегу, стали кидать в лодочников бутылки и камни. Комсомольцы в ответ высадили десант, и часть побоища перешла на сушу. Одна из лодок в итоге перевернулась, молодежь с гитарами повалилась в воду… Ну а закончилось все, как водится, на черной скамье. Милиция задержала сразу 14 человек, а потом над ними был устроен показательный суд в Комсомольском саду завода «Красное Сормово». Главный «адмирал» «пиратов» – Куликов (Обрубок) получил полтора года тюрьмы плюс три года высылки, остальные отделались разными небольшими сроками и принудительными работами. «Показательный суд на глазах у всех рабочих – самый лучший способ борьбы с хулиганством, – торжествовала «Ленинская смена». – Рабочие видят, как закон карает общественных вредителей, срывающих наше культурное строительство».