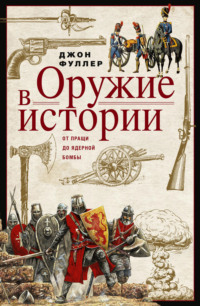

Kitabı oxu: «Оружие в истории. От пращи до ядерной бомбы»

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025

Пер. с англ. А.С. Цыпленкова

* * *

Посвящается полковнику Л.А. Кодду, предложившему идею этой книги

Введение

В 595 г., когда западный мир был поглощен «темными веками» раннего Средневековья, папа римский Григорий I Великий (р. ок. 540, папа римский в 590–604 гг. – Ред.) писал патриарху Константинопольскому следующее: «Наступает последний час. Чума и меч безумствуют в мире. Нация восстает против нации, сотрясается вся основа бытия».

И все же в то анархическое время размах уничтожения был незначителен, если сравнить его с тем, что мы видим сегодня, и временами даже самые варварские воины задумывались над тем, стоит ли обесчещивать свое имя действиями, которые позже стали происходить сплошь и рядом. Например, когда в 546 г. король остготов Тотила занял Рим (ранее отбитый у готов восточноримскими войсками) и по военным причинам был готов сжечь этот город и «превратить его в пастбище для овец», восточноримский полководец Велисарий обратился к нему со следующим письмом: «Прекрасные города – слава великих людей, ставших их основателями, и наверняка ни один мудрый человек не захочет, чтобы о нем вспоминали как о разрушителе городов. Но из всех городов под солнцем Рим по праву признан величайшим и самым прославленным. Не один человек, не одно столетие возвышали его величие. Длинная череда царей и императоров, объединенные усилия некоторых из самых благородных людей, немалое время, щедрая трата богатств, самые дорогие материалы и самые искусные мастера мира – все соединилось, чтобы создать Рим. Медленно и постепенно каждый проходивший век оставлял здесь свои монументы. Поэтому любой акт безумной жестокости против этого города будет рассматриваться всеми людьми во все века как несправедливость: теми, кто ушел до нас, потому что это сотрет с лица земли памятники их величия; теми, кто придет после нас, потому что самое прекрасное зрелище уже не будет им принадлежать и они не смогут им любоваться. Помни также, что эта война закончится либо победой императора (Юстиниана I, р. 482 или 483, правил в 527–565. – Ред.), либо твоей. Если победителем окажешься ты, каким великим должно быть твое наслаждение оттого, что ты сохранил самую драгоценную жемчужину в своей короне. Если же тебе выпадет судьба побежденного, велика будет тебе благодарность от победителя за то, что ты сохранил Рим, в то время как его разрушение не оставит никакого места любой твоей мольбе о пощаде и гуманности. И наконец, встает вопрос: а что ты оставишь после себя в истории: будут ли тебя помнить как хранителя или как разрушителя величайшего го рода мира». (После ряда успехов Тотила был разбит в 552 г. при Тагине, где был смертельно ранен. – Ред.)

Примечательно то, что к собственной невыгоде дикий гот внял этим увещеваниям и оставил Рим неразрушенным. Как много руководителей государств во времена Второй мировой войны стремились пощадить Лондон или Берлин? Ни один!

Действительно, раннее Средневековье начинает источать свой мрак, так что мы можем сделать сравнения. А вот еще один пример. В 503 г., когда Хлодвиг, король франков (р. ок. 466 – ум. 511, король с 481 г., в 486 г. принял христианство. – Ред.), этот совершеннейший варвар, победив алеманнов, угрожал стереть их имя с лица земли, Теодорих, король остготов, тоже полуварвар (р. ок. 454 – ум. 526, король остготов с 493 г., в этом же году завоевал Италию, основав здесь королевство остготов (пало в 552–554 гг. под ударами восточных римлян). – Ред.), написал ему следующее: «Послушай совета того, у кого большой опыт в делах такого рода. Мои войны имели успешный исход, когда при их завершении царила умеренность».

Как много современных государственных деятелей верят в умеренность? Ни один.

В 544 г., когда гарнизон и жители Тиволи (к востоку от Рима) были вырезаны при необычно жестоких обстоятельствах, мы находим свидетельство, написанное Прокопием Кесарийским (р. в конце V в. – ум. ок. 562, крупнейший восточноримский (византийский) историк, автор «Истории войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» в 8 книгах и др., с 527 г. был советником и секретарем полководца Велисария. – Ред.): «Готы убивали всех жителей с местным священником таким образом, который я не стану описывать, ибо знаю, что не могу оставлять свидетельств бесчеловечности для последующих веков». Какой журналист сегодня может отличаться подобной брезгливостью? Кто из легиона военных корреспондентов не передавал раньше конкурентов сообщения о резне, выделяя подробности, чтобы вызвать у своих читателей самую последнюю садистскую дрожь?

И так на протяжении всей последующей истории варварство любого времени блекнет перед последующими зверствами. В 1631 г. во время жестокой Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Тилли осадил и взял Магдебург, 30 тысяч жителей которого были перебиты (по другим данным, 5 тыс. жителей (из 30 тыс.) победители все же пощадили. – Ред.). В 1943 г. Гамбург бомбардировками был превращен в руины, а его жители также погибли, ибо мы читаем: «Центр Гамбурга был древним; он состоял из узеньких улочек и домов, которые плохо приспособлены, чтобы устоять перед нашими „блокбастерами“ и зажигательными бомбами. Во время одного из наших сосредоточенных налетов примерно одна квадратная миля центра города была охвачена пламенем. Очевидцы говорили, что это массовое сожжение было настолько страшным, что воздух засасывался внутрь из-за периметра огня. Многие погибли от удушения или сгорели в этом жутком пекле. Другие утонули – сами бросались в реки и каналы, которые протекают через город. Несколько дней спустя, когда отрыли подвалы сгоревших домов, там обнаружили тысячи погибших в таком состоянии, будто их жарили в печи».

Одна большая разница между этими двумя зверствами состоит в том, что в 1631 г. резня в Магдебурге вызвала содрогание от ужаса во всем христианском мире, в то время как в 1943 г. бойня в Гамбурге была воспринята с возгласами радости в Англии, так же как разрушение Ковентри в 1940 г. было принято в Германии. (Правда, масштабы несопоставимы. В Ковентри погибло (за 1940–1942 гг., 41 налет) 1236 чел., а в Гамбурге только 25 июля – 3 августа (операция «Гоморра») было убито свыше 50 тыс. чел. и ок. 200 тыс. ранено. – Ред.)

В Тридцатилетней войне, когда Густаву II Адольфу (р. 1594 – убит в 1632 г., шведский король в 1611–1632 гг.) предложили разрушить герцогский дворец в Мюнхене, он не только с возмущением отверг этот совет, но и принял особые меры ради защиты этого сооружения. В 1944 г. этот дворец стал грудой развалин.

Почему я свел эти несколько событий во введении к книге об оружии? Потому что, если мы вдумаемся, именно изобретательный гений человека опустил значение моральных ценностей. От копья и стрелы до бомбардировщика «Суперкрепость» и боеголовок ракет – страсть к уничтожению поначалу медленно, а затем с ужасной скоростью захватывала человека.

С первого кремневого топора и изогнутого лука она переродилась в чудовище Франкенштейна, последующую изобретательность, которая уничтожает результаты труда самого человека, его культуру, его цивилизацию, прошлое, настоящее и будущее.

Машины, порожденные разумом человека, из-за человеческого преклонения перед ними превратили самого человека в часть механической системы. Машины нахлынули на нас, и почти каждая является потенциальным орудием войны. Мы восхищаемся подвижностью, мощью и точностью машин, а также теми вещами, которые они нам дают, и доходами, которые мы обретаем с их помощью. И все же до сих пор не изучено, как машины и механизмы влияют на нас, живых существ. Воистину было сказано, что «мы оказались в лабиринте машин» и что в результате утратили понимание места человека в этой вселенной.

В этой книге я не ставил цель решить грандиозную проблему «демеханизации» человека, – хотел лишь исследовать вопросы, проблемы, с которыми борется человек, и как сквозь века эти вопросы влияли на историю.

Правильно это или нет, но я не верю в то, что война может быть исключена из человеческой практики, потому что это неотъемлемая часть жизни; ибо жизнь в своем широчайшем смысле есть перемещающийся результат разрушительных и созидательных качеств. И поэтому я не верю, что можно ограничить человеческую изобретательность, и, как следствие, все запреты на разработку оружия окажутся бесполезными. Во что я верю, так это в то, что войну можно ограничить, потому что история явно демонстрирует, что обычно так и бывает. И все-таки я считаю, что человек настолько слеп в своих собственных интересах, что он никогда не станет ограничивать войны до тех пор, пока возможная катастрофа не станет настолько громадной, что будет угрожать неизбежным уничтожением всего и всех.

В течение последних 2 тысяч лет были испробованы четыре весьма различные системы ограничения войн, и в каждом случае с заметным успехом. Первым был Pax Romana, установивший общую культуру во всем латинском мире. Его принципом была интеграция, основанная на общей армии, общем языке, общем гражданстве, общих законах, общей валюте, общих мерах веса и систем измерений и т. д., и последним, но немаловажным элементом была великолепная сеть дорог. Хотя гражданские войны были часты, они почти всегда ограничивались конфликтами между фактическими и будущими «цезарями», в которых народ империи принимал малое участие или вообще никакого. Во-вторых, существовала средневековая, или христианская, система, сформировавшаяся в муках в раннем Средневековье. Ее принципом было ограничение войн, основанное на религиозных санкциях и феодальных привилегиях. Хотя частные войны были нередки, крупные войны были исключением, а не правилом. В-третьих, существовала королевская система, или система XVIII в., которая возникла из ужасов Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. (Так, Германия, на территории которой велись основные боевые действия, потеряла две трети (по другим данным, три четверти) населения. Население Чехии тогда же уменьшилось в несколько раз. – Ред.) Ее принципом было поведение, основанное на правилах, обычаях и законах ведения войны. Хотя крупных войн было в избытке, опустошение и необоснованное кровопролитие были в целом под контролем. В-четвертых, и в итоге, появился Pax Britannica. Его ведущим принципом был баланс сил, основанный на превосходстве (превосходство Англии было только на море, но в конце XVII и конце XVIII в. (1780–1782), и оно едва не рухнуло. Правильно было бы говорить о превосходстве островного положения. – Ред.), и в дни своего расцвета – в XIX в. – он локализовал войны, а поэтому не позволил им приобрести континентальные или всемирные масштабы.

С момента создания Pax Britannica не было ограничительной системы, и это не совпадение, что из-за этого мир стал свидетелем двух самых опустошительных войн в своей истории.

Казалось бы, что следующую ограничительную меру следует искать в создании некоторой международной или наднациональной полицейской власти. Если так, то я считаю, что ее постигнет неудача, поскольку неизбежным результатом станет то, что вначале полицейские поссорятся, а потом станут драться между собой. Стоит ли говорить, что расстрельные команды проблему не решат, так как менталитет расстрельных команд лежит в основе всех неприятностей.

Так в чем же тогда решение? Я полагаю, что поскольку век, в котором мы живем, – прежде всего это век науки, то войну необходимо изучить научным способом, а это означает, что необходимо выявить ее причины до того, как предлагать средства лечения. В действительности проблема лежит не в политической, юридической или военной плоскости, а носит патологический характер, вроде любого обычного заболевания.

Поскольку война – это результат больного состояния мирной атмосферы, как же тогда полицейские силы собираются устранить или ограничить распространение этого заболевания? Вполне очевидно, что они не могут предписать мирный яд для инъекций в военные раны, что автоматически делает третью мировую войну неизбежной. И в этом случае понятно, что научная разработка вооружений приведет к тому, что новая война станет в несколько раз более разрушительной, чем Вторая мировая.

Война уже почти превратилась в некую вещь в себе – то есть действие разошлось с самой идеей мира, – имея своей единственной целью уничтожение. Сегодня это становится все более и более очевидным, потому что любой тип зверств оправдывается из военных соображений. Однако война может считаться разумной лишь тогда, когда на нее смотрят как на политический инструмент, инструмент, служащий политике, который должен основываться на моральных принципах. Если это так, то политика требует, чтобы мир, к которому стремятся, стал лучшим миром, нежели тот, что был, когда разразилась война; потому что если это будет худший мир, тогда морально война является проигранной, какой бы серьезный урон ни был нанесен врагу. Поэтому давайте всегда держать в уме слова, выгравированные на постаменте статуи генералу Шерману (1820–1891, видный полководец северян в Гражданской войне в США в 1861–1865 гг., в 1869–1883 гг. командующий армией США. – Ред.) в Вашингтоне: «Законная цель войны – более совершенный мир».

Пока писал эту книгу, я прочел, что по военным соображениям было необходимо уничтожить Дрезден – один из величайших культурных центров не только в Германии, но и во всем мире. Если это так, то было бы логичным полагать, что в военное время ради военных нужд все и вся, независимо от его фактической ценности либо для достижения немедленного мира, либо для будущего человечества, может быть справедливо уничтожено. Такая логика сродни сошедшему с ума Джаггернауту (слепая и непреклонная сила – от санскритского Джаннагатха – одно из имен Кришны в индуизме. – Ред.), ибо во имя войны она оправдывает и поощряет любую жестокость и любое уничтожение. Она тотальна в своем безумии. Воюющие державы уже несколько раз погружались в такие бездны позора, что временами они отказывались уступать своим противникам и прибегали к пыткам пленных для того, чтобы добиться от них раскрытия военных секретов.

Так чего же, в конце концов, потребует военная необходимость? Поголовной резни народов! И что подумают будущие поколения о совершении этих ужасов? То, что думали последующие поколения о гуннах, вандалах, готах, лангобардах, турках-сельджуках и монголах.

И в этом ужасающем распаде морали оружие играло большую роль. Хотя оружие создается человеком, именно оно наделяет его мощью для уничтожения, и именно оно схватило за горло своего производителя.

Поэтому если я прав в своем убеждении, что ограничение войны – это патологическая проблема, то для тех, кто заинтересован в будущем мире на земле, это краткое эссе о влиянии оружия на историю представит некоторый интерес и, возможно, определенную ценность.

Глава 1

Оружие и история

«Война в своем буквальном значении, – писал Клаузевиц (1780–1831, немецкий военный теоретик и историк, генерал-майор прусской армии. Участвовал в войнах с Францией в 1806–1807, 1812–1815 гг. (в 1812–1814 гг. на русской службе). – Ред.) в труде „О войне“, – это бой… Необходимость воевать очень скоро привела людей к специальным изобретениям, чтобы обратить заложенные в них преимущества в свою пользу: в результате способ ведения войны претерпел огромные изменения; но как бы она ни велась, ее концепция остается неизменной, а сражение – это то, что составляет войну… Сражение определяло все, что относится к оружию и снаряжению, а они, в свою очередь, изменяли способ ведения военных действий; поэтому между этими двумя элементами существует взаимосвязь».

Здесь включена вся технология войны: с одной стороны, инструменты, а с другой – их использование. Первое охватывает вооружения и их организацию, второе – операции и политику. Куинси Райт (1890–1970, американский политолог, исследователь войн. – Ред.) описывает технологию войны как «искусство подготовки военных инструментов для того, чтобы справиться, причем наименьшей ценой, со всеми возможными врагами и использовать имеющиеся военные инструменты в самых эффективных сочетаниях против фактического врага». И к этому он добавляет: «С точки зрения подготовки технология – это проблема типа оружия, материала и организации. С точки зрения использования – это проблема мобилизации, стратегии и тактики».

Хотя в самом обширном смысле слово «оружие» включает в себя все принадлежности войны – морские, сухопутные и воздушные вооруженные силы нации, – в этой работе я собираюсь придерживаться его более ограниченного значения – а именно вооружений и вспомогательных средств, с помощью которых ведутся сражения и войны. «Военный инструмент, – дает определение Куинси Райт, – это материал или социальная общность, используемые государством для уничтожения или контроля путем угрозы или насилия над другим государством или для того, чтобы отразить подобное разрушение или контроль». А контр-адмирал Брэдли А. Фиске (1854–1942, видный теоретик развития ВМС США. – Ред.) пишет так: «При использовании для защиты или нападения любое средство становится оружием – оружие есть просто инструмент для военной цели». Лично я предпочитаю даже более ограниченное определение – а именно инструмент с ударной мощью. Так что щит или шлем – не оружие, несмотря на то что являются средствами защиты; точно так же корабль, танк или самолет сами по себе – не оружие, потому что они – не более чем суда или движущие средства для перемещения оружия. Тем не менее разграничительные линии между ударом, защитой и перемещением очень расплывчатые, и поскольку механизация ударной мощи оружия продолжается, то и эти границы становятся все более слабыми.

Для того чтобы проследить развитие вооружений, проще всего будет начать с начала, с боя между двоими невооруженными людьми – то есть между бойцами, чье единственное оружие – их руки, ноги и зубы. Сразу же станет видно, что защита, удар, удержание и передвижение – это тактические элементы боя. К ним можно добавить моральные элементы (волю, стойкость и способность запугать), а позднее, когда бойцы примутся бросать камни, – экономический элемент снабжения: вначале снабжение метательными средствами (боеприпасы), потом людьми и, наконец, продовольствием.

В свою очередь, эти элементы можно наделить «ударной мощью»; потому что дух врага можно подорвать криками, вызовом и актами рассчитанной жестокости, а его желудок – разрушениями, опустошением и блокадой.

Имея это в виду, интересно отметить, что, например, в XI в. анафема, отлучение от церкви и запрет на причащение – все это виды морального оружия – были по своей «ударной мощи» куда более страшными, чем оружие общепринятого типа, и что в войне 1914–1918 гг. организованная Антантой блокада была самым мощным из всех использовавшихся «вооружений», приведших к коллапсу Германию и ее союзников.

Безоружный человек тактически куда хуже оснащен, чем многие из животных, будь то травоядные или плотоядные. У него нет ни силы быка, ни шкуры носорога, ни зубов и челюстей тигра. И все-таки он победил их, потому что более разумен. Как показала борьба с животным миром, как только человек принялся делать оружие, он своей ловкостью и умением превзошел даже самых свирепых из диких животных; на конец оставим плодовитых – кролика, крысу, кровососущих и бактерий, – а не могучих, как его самые страшные враги. Даже сегодня наука, созданная человеком, все еще не может справиться с ними. Так что по-своему воспроизводство (плодовитость) – это тоже оружие, и притом такое, которое обладает самой высокой способностью к выживанию.

Принимать ли библейскую историю или теорию Дарвина о происхождении человека – большой разницы нет, ибо, Адам ли проживал в Эдеме или человекообразная обезьяна в джунглях – в любом случае они были невооруженными, – без своего превосходящего разума – его высшего оружия – человек мог не выжить. В свою очередь, его тактическая слабость должна была стимулировать его хитрость, заставляя развиваться, пока из оборонительного существования жертвы человек не смог перейти к наступательной жизни охотника. Как заметил Томас Карлейль (1795–1881, британский публицист, историк и философ, выдвинул концепцию «культа героев» – единственных творцов истории. – Ред.): «Дикий анимализм – ничто, изобретательный спиритуализм – все». Поэтому я считаю, что Анри Бергсон (1859–1941, французский философ, представитель «интуитивизма и философии жизни». – Ред.) был прав, приписывая появление человека – человеческого существа – «к периоду, когда было изготовлено первое оружие, первые инструменты». И Карлейль придерживается того же мнения, когда в Sartor Resartus вкладывает в уста воображаемого профессора такие слова: «Человек – это животное, пользующееся инструментами… самое слабое из двуногих! Для него сокрушителен вес в три квинтала (мера веса, метрический квинтал равен 100 кг, неметрический британский квинтал равен 45,36 кг (100 английских фунтов) и др. – Ред.); молодой бычок на лугу швырнет его в небо, как какую-нибудь тряпку. Тем не менее он может использовать инструменты, может изобретать инструменты: с их помощью гранитная скала превращается перед ним в легкую пыль; он придает форму расплавленному железу, как будто это какая-то мягкая паста; моря – это его гладкая скоростная дорога, ветер и огонь – его неутомимые боевые кони. Нигде не найдешь его без инструментов в руках; без инструментов он – ничто, с инструментами он – все».

Так что же тогда было его первым инструментом и оружием? – ибо вначале индустрия и война были одним целым, как и сегодня, когда снова склоняются к единству. Как Льюис Мамфорд (1895–1990, американский историк, социолог и философ техники. – Ред.) утверждает в своем труде «Техника и цивилизация», многие полагают, что «первым эффективным инструментом… должен быть камень в человеческой руке, выполняющий функцию молотка». Однако есть и возможная альтернатива. Предшествовало ли появление огня ручному каменному молотку? И еще, не спускались ли Тор и Прометей с небес рука об руку? – потому что соударение нескольких камней друг о друга – это самый простой способ извлечения искры. Как пишет доктор Николаи: «Не домашние животные, а огонь – вот что делает человека властелином мира. Когда человек впервые заставил солнечную энергию, хранящуюся в растениях, взорваться и зажечь огонь, он открыл для себя новый источник мощи, и это придало ему такой головокружительный толчок к превращению энергии, что мы вполне имеем право говорить о том, что дела приняли новый оборот, и датировать обретение власти над природой моментом овладения первым огнем». Мамфорд пишет во многом то же самое: «Прометей – тот, кто принес огонь, – стоит у начала человеческих завоеваний: ибо огонь не облегчил переваривание пищи, но его пламя отгоняло хищных животных, а в тепле, окружавшем огонь в холодные времена года, стала возможной активная социальная жизнь вместо скучивания в стадо и безделья в зимнюю спячку».

Есть и альтернатива. В течение десятков тысяч лет первобытный человек наверняка наблюдал таких землеройных животных, как зайцы, выскакивающих и прячущихся в свои норы. Это могло привести к выкапыванию нор своими руками или с помощью морских раковин, камней и кусков костей либо обломков дерева для того, чтобы поймать в ловушку дичь.

Таким образом, имеем три возможных источника происхождения инструмента или оружия – молоток, огонь и лопата. Нельзя сказать, что именно из них может претендовать на приоритет, и все же все три их функции – ударять, жечь и устраивать ловушки – со времени своего появления неуклонно и ускоренно развивались в войне.

Как только появились инструменты и оружие, невозможно представить себе, чтобы какое-либо племя или народ долгое время оставались невооруженными, ибо без оружия члены этих сообществ были бы очень скоро истреблены. Это означает, что быть вооруженным значило быть наделенным способностью к выживанию – условие, которое до сих пор остается в силе и которое, как мы увидим, глубоко повлияло на историю.

Далее, как только племена вооружились – то есть завладели инструментами, – уже можно было поддерживать внутри их закон и порядок. Как писал Макиавелли (1469–1527, итальянский мыслитель, историк и писатель. Наиболее известный труд – «Государь», его основная идея – сильная власть в государстве, для упрочения которой допустимы любые необходимые меры, в частности: «Если элита враждебна народу, надо заменить ее элитой, преданной своему народу, ибо элиту заменить можно, а народ заменить нельзя». – Ред.): «Не может быть хороших законов, если нет хорошего оружия, и там, где есть хорошее оружие, там должны быть хорошие законы». Иными словами, оружие стало прародителем полицейской силы, и, чтобы не дать полицейскому повода восстать против порядка, который он защищал, законы, на которых базировался этот порядок, должны быть приемлемы для этого полицейского. Таким образом, скорее с помощью вооруженной силы, чем благодаря сельскому хозяйству, мы уже видим, как человек ступил на путь цивилизации – в направлении установления общества законопослушного, а не только производящего продовольствие.

Веками сельскохозяйственные орудия и военное оружие должны были оставаться идентичными. Эта идентичность не ограничивалась самыми примитивными условиями культуры, ибо в Первой книге Царств (13: 19–21) мы читаем: «Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо Филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все Израильтяне к Филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить». Так что израильская армия Саула и Ионафана была вооружена плохо: «Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его» (Там же, 13: 22).

И позже можно найти много параллелей этому событию, потому что в 1940 г., когда великий страх перед вторжением охватил Англию, на его ранней стадии фермерские работники и прочие вооружились вилами, топорами и гаками для обламывания ветвей, чтобы сразиться с германскими парашютистами, коли те спустятся с небес.

Типичный пример вооружения народа в ходе восстания – кратковременное, но весьма драматичное восстание Мазаньелло против испанских властей Неаполя в 1647 г. О нем мы читаем следующее: «Солдаты шли со своими вынутыми из ножен мечами, мушкеты и аркебузы их были взведены, и шли те, кто были вооружен подобным образом пиками и флажками… деревенский народ стремился в город в огромных количествах… вооруженный сошниками, вилами, лопатами, пиками и другими инструментами… Не было там женщин… отставших в своем рвении и пыле: они собрались в огромных количествах, вооружившись кочегарными лопатами, железными клещами, вертелами и другим семейным инвентарем… Можно было увидеть даже самых малых детей с палками и дубинками в руках, угрожающих благородным людям и призывающих своих отцов к битве». (Мазаньелло был убит наемными убийцами, подосланными испанским вице-королем Аркосом, и позже (1648) испанцы подавили восстание. – Ред.)

Из этого можно разглядеть, что многообразие видов потенциального оружия было неисчислимо, потому что в бою можно было использовать все, чем можно было бить, и все, что можно было метать и бросать во врага. Невзирая на это, в практических целях массу всего оружия можно сгруппировать в два главных класса – а именно ударное и метательное (включая метательные устройства), причем первое использовалось для ближнего боя, а позднее и для боев на дальних подступах. Из первого класса наиболее распространенными были дубина (палица), булава, копье, меч, топор, пика и штык, а из второго – праща, метательное копье (дротик и др.), стрела, стрела арбалета, ядро, пуля, бомба и артиллерийский снаряд. Одно можно называть индивидуальным или одиночным оружием, оружием, чья ударная сила происходит от человеческих мускулов; другое есть дуалистическое оружие, которое приводится в движение механической или химической энергией – натяжением, скручиванием и взрывом. Хотя есть некоторые виды оружия, которые не попадают ни в один из этих классов, например лассо, болас (приспособление для ловли скота) и трубка для запуска отравленных стрел, две главные вторичные группы таковы: 1) огонь, удушающие вещества и яды; 2) капканы, западни, силки, сети и подкопы. Грубо говоря, одни можно называть «химическим оружием», а другие – «оружием военной хитрости».

Мощь и ограничения, присущие большинству из этих инструментов войны и, более конкретно, одиночному и дуалистическому оружию, можно классифицировать под следующими заголовками: 1) радиус действия; 2) ударная мощь; 3) точность прицеливания; 4) плотность огня; 5) портативность1. Эти термины можно охарактеризовать следующим образом:

1. Радиус действия. Чем больше досягаемость или диапазон воздействия оружия, тем быстрее можно ввести в дело его ударную мощь.

2. Ударная мощь. Чем больше ударная мощь оружия, тем более эффективным будет наносимый удар.

3. Точность прицеливания. Чем точнее можно нацелить оружие – то есть бросить или запустить, – тем вероятнее будет поражение цели.

4. Плотность огня. Чем больше число наносимых ударов, запущенных снарядов или ракет в данный отрезок времени, тем большим должен быть эффект.

5. Портативность. Чем легче переносить, буксировать или перемещать оружие или орудовать им, тем быстрее оно будет приведено в действие2.

Из них первую можно назвать доминантной характеристикой – то есть характеристикой, которая доминирует в бою. Поэтому роли, которые играют все другие виды оружия, следует привязывать к доминирующему виду. Иными словами, оружие с наивысшим радиусом действия должно рассматриваться как центральный фактор в комбинированной тактике. Таким образом, если группа воинов вооружена луками, копьями и мечами, то ее тактика должна формироваться вокруг стрелы; если пушкой, мушкетами и пиками, тогда вокруг пушки; а если самолетами, артиллерией и винтовками, то вокруг самолета.

Доминирующее оружие не обязательно должно быть более мощным, более точным, более смертоносным или более портативным. Это оружие, которое за счет его превосходящего радиуса действия может быть приведено в действие первым и под защитным прикрытием которого все другие виды оружия в согласии с их, соответственно, мощью и ограничениями могу быть введены в бой. Далее, чем выше ударная мощь, точность наведения, плотность огня и портативность, тем более доминирующим становится это оружие. Так, поскольку сегодня из всех видов оружия бомбардировщик обладает наибольшим радиусом действия и потому, что его ударная мощь огромна, а портативность велика, он является доминирующим оружием. Обозначим против этих достоинств следующие ограничения: низкая точность прицеливания и низкая плотность огня самолета как защитника этого оружия. Второй фактор возникает из-за предела бомбовой нагрузки, потому что самолет, как только его бомбы сброшены, должен возвращаться на свою базу для перезагрузки. Если преодолеть эти недостатки, тогда самолет стал бы тем, что мы именуем «главным оружием» – то есть оружием, обладающим монополией на боевую мощь. Время от времени такое оружие появлялось, но его эффективное царствование обычно было коротким. Так, мы увидим, что «греческий огонь», пушка, броненосец и винтовка в некоторых обстоятельствах либо достигли, либо почти подошли к своему идеалу.

В 1867 г. Артиллерийско-технический комитет вдруг проснулся и изобрел новую пушку. Это была небольшая штука, и как же они установили ее? Они привязали ее стропами к крупу лошади, а потом опробовали свое изобретение. Лошадь была привязана к столбу, а члены комитета стояли по одну сторону. Запалили фитиль, лошадь поначалу была озадачена, стала крутиться, и дуло пушки оказалось направлено в головы заинтересованных зрителей. Так что, пишет Джон Эдай, «нельзя было терять ни мгновения; рухнули вниз председатель и члены комитета, распластавшись на земле. Пушка выстрелила, снаряд пролетел над Вулиджем и упал в Докъярде; лошадь нашли в стороне в нескольких метрах лежащей на спине. Комитет, по счастью, не пострадал и постепенно пришел в себя, но члены единодушно высказались против каких-либо дальнейших испытаний».

Если бы в 1900 г. нам приходилось привязывать наши «Максимы» к спине лошади, а в 1867 г. Артиллерийско-технический комитет имел наши 448-фунтовые пулеметные лафеты, аксиома, столь самоочевидная любому здравомыслящему человеку, была бы очевидной и для двух поколений солдат; но она не была таковой, вот почему я привожу здесь свои определения.