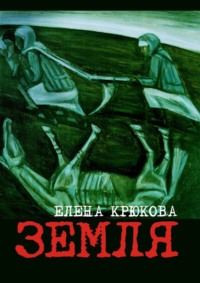

Kitabı oxu: «Земля»

Памяти русских крестьян двадцатого столетия

Владимир Фуфачев Дизайнер обложки

Гульнур Фуфачева Иллюстратор

© Елена Крюкова, 2018

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2018

© Гульнур Фуфачева, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-3429-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ой ты Волга, Волженька река.

Ты няси мене да в лодоцке лехкой.

Ты няси мене да в лодоцке лехкой,

Поняси к землице-землицке цюжой.

Ах на цюжой землицке мене суждёно жить,

Там-то жить, да тамо голову сложить.

А головою бедненькою я не дорожу:

Я сторонушку родиму в памяти держу.

Ты сторонушка родимая моя.

Што ни день-дянёк, то вспомяну табе.

Што ни день-дянёк, то вспомяну табе,

Всю цюжбину я слезама оболью.

Всю цюжбину я слезама оболью,

Да воспомню Волгу, Волженьку мою.

Уж ты Волга, Волженька моя,

День да ноцьку лью я слёзки по табе.

День да ноцьку лью горюцюю слязу.

По табе молюси, Богу Осподу крещусь.

Богу Осподу усердием крещусь,

Штоб табе да хотя б едным глазком

Увидати, да скупацца ли в табе,

В жолтой милой, Волга, Волженька, воде…

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВОБЛА СУШЁНАЯ

(картина маслом в сельском клубе. Праздник урожая)

Коней под уздцы держали. Кони бились и ржали. Между двух крепко врытых в сухую жаркую землю жердей натягивали красные транспаранты. На одном было намалёвано яркой белой, снежной краской: ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ. На другом: ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ. Музыка так и лезла в уши: взвизги песен, треньканье балалаек, частая дробь рассыпных, как просо, частушек. Бабы завели печальную – раздался басовитый сердитый голос: печаль – прекратить! Печаль оборвалась, как и не было ее. Подъезжали, тормозили у сельсовета грузовики, отпахивались кузова, руки быстро расстилали громадную холстину, на нее из кузова золотом – на солнце – лилось тёплое, крупное зерно. Накрытые, тесно, в ряд составленные столы стояли близ красных полотнищ. Наспех накинутые скатерти морщились. Латунный самовар блестел фальшивым, детским серебром. У столов на скамьях стояли корзины, доверху полные нарезанным хлебом и варёными яйцами. Быстрые бабьи руки метали на столы тарелки и миски с жареными сазанами, с варёными судаками, горкой наваленная, оранжево-золотая щучья икра мерцала в салатнице, в нее вертикально была воткнута столовая ложка. За грузовиками, по пыльной высохшей дороге, к сельсовету подгребали возы. Колеса катились криво, тряско, то и дело ныряя в выбоины. С возов мужики сгружали мешки. Там тоже было увязано зерно. К столам грязные грубые руки бережно несли ящик, в ящике румянились, изгибались печёными кольцами городские баранки. Мальчика и девочку, с красными галстуками на тощих шейках, усадили рядом на два колченогих стула. Мальчик старательно, от усердия пыхтя, заплетая воздух тонкими пальцами, играл на гармошке-хромке, девочка на щипковом инструменте, смутно напоминающем ягодное лукошко. Из-за затылков и потных спин донесся довольный бабий голос: «Гли-ко, как Зёмка Дашку на думбыре хорошо научила! заслушаесси!» Под натянутыми на жерди красными тряпками медленно шла мать. На ее руках сидел безрукий и безногий ребенок. Мать крепко держала живое брёвнышко и ласково прижимала к обтянутой цветастым ситцем груди. Её раскосые глаза блестели гордо и мрачно. За столом, возле серебряного сгустка самовара, сидел седобородый старик, усы и борода его блестели на солнце серебряными нитями; он сам смахивал на этот старый самовар. Трогал заскорузлым пальцем бок самовара в изобильных клеймах, осторожно поворачивал краник, похожий на сказочный ключик. Сейчас повернет, и кипяток брызнет, и чудо явится! А какое? Этот кипяток превратится в вино. А зерно в кузове – в россыпи золота. Нам не надо золота, мы и так богатые! Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка! Парень в пилотке облапил девушку в красном платке, туго затянутом узлом на затылке, и повёл в танце. Рядом тоже кружились пары. Места вольно поплясать не было, все бестолково толклись на жарком земном пятачке нарядной мошкарой. К столам ковылял ещё один старик; он тащил в руках соты, мёд капал в пыль. Соты, ахая и восхищаясь, приняли у пасечника, как ребёнка, бабы; ловкие бабьи руки положили соты на чёрный, в расписных пионах и тюльпанах, жостовский поднос и разрезали свиным тесаком на кусочки. Люди брали куски сот и, жмурясь, жевали воск, глотали вместе с мёдом, чмокая и закрывая от удовольствия глаза. Морячок в белой бескозырке, на побывку в родной дом приехал, перебирал ногами, отплясывая чечётку. Пыль клубилась под его ногами, обутыми в твёрдые, будто железные башмаки. Шнурок развязался, и моряк посреди чечётки чуть не упал. Рядом со стариком с серебряной бородой сидела дородная баба в белой рубахе, в красной понёве. На её плечах лежал белый снег необъятного платка, кисти вились метелью, по белизне бежали и вспыхивали алые, гладью вышитые розы. Она глядела на старика долгим и ласковым взглядом, потом из её глаз быстро выкатились две слезы, и она, стыдясь, обняла старика за шею. Он хотел обернуться и не мог. Их обоих заслонили пляшущие; парочки наклонялись туда, сюда, танцевали бойкую кадриль, мужики вертели девок, девки вздёргивали загорелыми ногами и повизгивали. Когда танцующие кадриль удалились в пыльное жаркое марево, дородной бабы уже не было за столом рядом со стариком. Напротив него, на другой стороне стола, как на другой стороне белого снежного поля, стояла тощая девчонка с остроугольной, почти лисьей мордочкой. Сивые волосенки девчонки, заплетённые в косы корзиночкой, нестерпимо горели на солнце. Старик зажмурился. Поодаль молодая бабёнка в стеганой фуфайке быстро, зло вытаскивала из ящика тёмные бутылки, отряхивала их от присохшей соломы и бухала их об стол. На краю стола уже стояла армада бутылок, в них, внутри, таилась пьянящая корчма, иначе самогон. Бабёнка вытащила из ящика все бутылки, окинула их злым прищуром и тихо свистнула сквозь дыру от зуба. Через головы празднующих она увидала в толпе знакомое лицо, подняла руку и помахала ею. «Эй, братишка!» Человек не оглянулся. Он смотрел на раскосую мать с безруким и безногим ребёнком на руках. А потом повернул голову, и серебряный луч от залитого солнцем самовара выстрелил ему прямо в небритую, скуластую рожу. На его шее, около уха, светилась синим наколка: СЛОН. Он зажмурился и тихо выругался. Тарахтели моторы, подъезжали еще машины. На крыльцо сельсовета вышел хромой мужик с деревянной ногой и говорил громко, чуть завывая по-собачьи. Кто слушал его и бил в ладоши; кто продолжал танцевать; кто уже жадно открывал консервным ножом бутыли, отвинчивал и кидал в пыль пробки, вытаскивал затычки. Люди подставляли стаканы и кружки. Ароматная корчма булькала, ее серебряные, чуть мутные струи звенели о дно посуды. У одной из пляшущих баб вывалилась из волос шпилька, развился пучок, рассыпался по плечам золотым зерном. Она, глубоко и часто дыша, села за стол, закалывала развившиеся волосы, высоко поднимая голые смуглые локти, золотой пучок снова копной возвышался на её затылке, она ласково глядела из-за самовара на седобородого старика и тихо смеялась. На её губе поблёскивал мелкий пот. Рядом с ней девка, даром что жара, куталась в чёрную набивную шаль с громадными красными тюльпанами. Баба вцепилась в девкину шаль и стащила ее. «Што, Душка, запарисся, как в банёшке! Взопрешь! Ай замерзла?» Суглобый, жалкий мужичонка, видом плоше обломанной слеги, суетился возле стола, подставлял жестяную кружку под струю самогона. «Макарке, Макарке-ти плеснитя, Макарку не забудьтя!» Вдали, у крыльца сельсовета, стояла, опираясь на суковатую палку, горбилась старуха. Её страшный, широкий и длинный, будто щель в рассохшемся комоде, рот по-жабьи шамкал беззвучно. Загремело, весёлым грохотом разорвало сгущенный от криков и плясок воздух, и к столам подъехал трактор. Его кабина была обтянута красными лентами. В капот был воткнут красный флаг. На нём, под ветром, жестоко мнущим горячими пальцами алую ткань, было вышито гладью: ПРАЗДНИК УРОЖАЯ. Из кабины трактора весело глядел на людей парнишка в заломленной на затылок кепке. Перемазанное сажей его лицо сияло ярче солнца. Он хрипло крикнул в толпу: «Поздравляю всех, колхозники! Мы перевыполнили план! С голоду страна не помрёт!» С крыльца сошёл хромой мужик с резкими, глубокими морщинами во всё сухое, почти деревянное лицо, протянул руку к трактористу, плюнул на землю окурок с колючей губы. «Типун тебе на язык! С голоду! Да у нас какое изобилие! Пусть другие страны нам завидуют!» Из-за столов в ответ ему кричали: «Верно калякашь, председатель!» За крыльцом сельсовета старшие школьники заколачивали последние гвозди в уличную сцену. На доски самодельной сцены уже выбежала бойкая малявка, коски вбок торчат, банты красные, затянула тонюсеньким голосишком: «Сталин наш отец родной! Солнце жизни золотой! С ним цветём, как васильки…» Слова забыла. Испуганно переступала с ноги на ногу. Бледнела. Ноги босые. Платьишко белое, насквозь просвеченное солнцем. «Мы без горя и тоски!» – сердито запела, подсказала ей, забывчивой, девочка с думбырой. «Мы без горя и тоски!» – послушно и тоненько протянула малютка. С запада налетали пухлые, необъятные тучи, таких на земле не бывает; шла небывалая гроза, и небо темнело на глазах, наливалось жуткой синевой и кромешной чернотой. Из-за грузовика показались коровы; отбились от стада, а может, пораньше, с полным выменем, шли домой. Хромой председатель сердито замахал на них руками. Ловкая баба вывернулась из-под его локтя, с пустым ведром; цапнула корову за ногу, погладила, остановила. Вымя и правда набрякло. Молоком, дождем, снегом. Баба подставила под вымя ведро, быстро присела на корточки и стала корову доить. Цепко хватала соски, умело нажимала, отгибая чуть вбок. Молоко зазвенело о стенки ведра. Звон этот слышал только старый хромой председатель да сама доярка. Потное бабье лицо блестело, лоснилось. Молоко лилось в ведро. Хромец облизнул губы. «Подоишь, дашь мне глоток?» Баба подмигнула. «Ай табе корчмы не хватат?» Рыжий высокий мужик в черной косоворотке командовал народом, взмахивал руками над накрытым столом, будто дирижировал полковым оркестром. Он водрузил на стол корзину с яблоками. Молодуха в стёганке разрезала и раскладывала по фаянсовым тарелкам жареную курицу. Ей заботливо поднесли на блюде огромного жареного гуся, и молодуха снова свистнула сквозь зубы. Разделав и разложив гуся, обнесла тарелками все застолье, вытерла жирные пальцы о фуфайку, полезла в карман, вынула пачку папирос «Беломорканал», долго чиркала спичкой, закурила. Толстая баба в завязанном на лбу платке из красного атласа несла на газете ещё теплый пирог с капустой. От пирога отвалился кусок, упал в пыль, под ноги людям. Налетели голуби, стали клевать. Небритый мужик с наколкой СЛОН возле уха наклонился, выкатил из-под стола великанский арбуз и шмякнул его рядом с самоваром, и самовар аж подпрыгнул. Тесак небритый мужик не стал искать на столе, среди посуды. Он вынул из кармана красиво сработанный финский нож, с чуть загнутым вверх, по всем правилам, остриём. Замахнулся на арбуз, как на человека. И нож в него вонзил, как в человека. И разрезал сладострастно, с хрустом, дико, наслаждаясь, с шумом подбирая слюну. Весь распахал. Из арбуза тёк сок на чистую скатерть. Внутренность арбуза, цвета крови, сияла. «Сахарный!» – закричала тощая, видом как сухая тарашка, девчонка и захлопала в ладоши. «Налетай, товарищи!» – крикнул небритый. Люди стали протягивать руки. Вонзать зубы в красную мякоть. Шумно втягивать сладкий красный сок. Все глубже окунать щеки, носы, рты в холодное сладкое, красное месиво. Бабьи руки подносили на круглых, как солнце, блюдах соленые помидоры и малосольные огурцы. Расставляли на столах. Тащили трехлитровые банки с соленьями. Раскладывали по мискам красный пахучий хренодёр: пропущенные через мясорубку помидоры, чеснок и корневища самого злого на свете хрена. Жару взрывали крики: «А картошку! Картошка варёная где?!» Баба в белой рубахе и красной понёве, что, чуть не плача, незаметно отошла от стола, теперь стояла у горы зерна, высыпанного из грузовика на землю. Она низко наклонялась над зерном, брала его горстями, пересыпала из ладони в ладонь. Ее лицо было залито слезами, будто гроза уже началась, пошёл дождь и в лицо ей хлестал. Она поднесла зерно в пригоршне к мокрому солёному лицу и окунула лицо в зерно. Так, с прижатыми к лицу руками, и пошла прочь от зерна, слепо, качаясь, как пьяная. Кони, впряжённые в утлые телеги, мотали гнедыми, вороными, чубарыми головами. Ноздри коней раздувались, ловя людское веселье и запахи людской еды. Парнишка, налысо стриженный, хрипло трубил в старый охотничий горн. Пятнистая старая собака спала под столом, она сомлела от жары и угощенья. Рядом с ее мордой лежала недогрызенная гусиная кость. Возле столов, в пыли, валялись арбузные корки. Баба с золото-русыми волосами, убранными на затылке в пучок, поправила на груди жемчужные бусы, встала и потянула за руку белобородого старика: айда плясать! Старик стукнул ее по руке, как отрубил ей руку. Баба аж ойкнула и прижала руку к груди. Нянчила, как ребёнка. Больно было. Старик разлепил губы: «Стар я для танцев-ти». Тощая, как астраханская вяленая тарань, девчонка глядела на старика неотрывно. Поедала его зрачками. Губы ее пересохли. Ей хотелось пить. Из толпы ей в руки всунули орущего младенца: подержи! Она послушно держала, чуть присела под тяжестью детского тельца, сама ребенок. Смотрела младенцу в лицо. Младенец странно был похож на нее. Потом солнце ударило лучами накосо, наклонилось, как круглое жёлтое зеркало, и девчонка со страхом увидела, что у младенца лицо старика. Точь-в-точь лицо старика с серебряной бородою, что все так и сидел за самоваром, мрачно сведя серебряные брови, смотрел на цветной кипяток застолья, и всё сильнее, всё сердитее брови сводил. Ноздри раздувал, как конь. Ловил дух корчмы, и свежих арбузов, и солёных помидоров, их из синевато блестевшей банки вылавливала чья-то узкая, тонущая в рассоле, нежная рука. Баян ударил рядом взрывом радости, звуки разбегались из-под смуглых корявых рук баяниста весёлыми зверьками, почуявшими в жару водопой. Далеко, за камчатными смятыми скатертями, за столами на угрюмых мощных деревянных ногах, блестела Волга – она переливалась серебряной иерейской парчой, старики уже забыли этот церковный блеск, а молодые и не знали вовсе. Волга шла медленно, с севера на юг, и наравне с ней шли с запада мрачные тучи. Тучи постепенно заволакивали небо и уже наползали на слишком, до боли, яркое солнце. Баба в белой рубахе и красной понёве, далеко отошедшая от полных яств столов, закинула лицо к небу и закрылась от солнца рукой. Так стояла, застилась. Вдруг на её рубахе стало расплываться красное пятно. Оно все росло, захватывало ее спину, оборачивало красным флагом грудь. Колени бабы согнулись, и она тяжело, мешком с картошкой, упала ничком на выжженную, весело гудящую от топота многих ног землю. Её руки протянулись по земле. Ногти царапали землю. Платок сполз с её головы, и жаркий полдневный ветер шевелил волоски на её затылке. Туча ползла уже рядом с солнцем. Да не могла его ухватить в черные зубы. Серебряный старик вскинул голову. Руки его слепо пододвинули к самовару чашку, отвернули кран в виде серебряного ключика. Кипяток полился в чашку, а старик всё смотрел вдаль. Его губы вылепляли: «Начальничек, ключек-чайничек, отпусти на волю!» Кипяток, булькая, перелился через край чашки. Тощая тарашка едва успела выдернуть чашку из-под самовара и закрутить кран. По дороге к сельсовету ехали еще три грузовика. Над их кузовами трепыхались красные флаги. Горами возвышалось зерно. Из горы зерна торчала палка, на ней бумажный плакат: ДАДИМ СТРАНЕ УРОЖАЯ! Старик вскинул голову. Прямо на него с крыльца сельсовета смотрел ещё один плакат. На школьном картоне учениками было нарисовано лицо, его знала вся страна и весь мир. Усы на лице топорщились. Брови на лице шевелились. Глаза на лице смеялись. Лицо, криво-косо, по-детски намалёванное, оживало на глазах. Старик медленно поднялся за столом. Смотрел в нарисованное лицо. Потом опять бессильно сел. Положил руки на стол. Все вокруг гудели, ели, гомонили. Руки старика лежали на столе ладонями вверх. Он отвернул голову от усатого плаката. Смотрел вниз, чуть вбок. На землю. На землю под ногами. На спящую под столом собаку. На арбузные корки. На босые ноги худой тарашки. Туча наконец наползла на солнце и скрыла его золотой свет, наступил синий кромешный мрак, в нём гуляли и били в землю молнии, грохотал страшный гром, и тут старик поднял глаза. Тощая тарашка глядела на него. Они оба глядели друг на друга. И раскосая мать, с безруким и безногим ребёнком на руках, поющим весёлую песню, глядела на них. Молния ударила прямо над столами, попала в серебряный самовар, все завизжали, баян выпал из рук баяниста и упал в грязь, скатерть затлела, по столу побежало пламя, все врассыпную прочь от стола бежали, а ливень хлестал людей наотмашь по плечам, головам, спинам. Хлестал по золотому зерну. Усатый вождь на плакате враз вымок. Картон свисал клочьями. Золотоволосая баба грудью легла на пироги, спасая их, закрывая сдобным белым телом. Жемчужная нитка расстегнулась у неё под затылком, на полной гибкой шее, и скользила по скатерти на землю. Земля жадно раскрывала сухой рот. Она хотела пить. Она пила серебряную кровь дождя и тихо вздыхала. Старик встал из-за стола. Камчатная скатерть потянулась за ним. Посуда падала в грязь, скользила по ней, уплывала. Тощая тарашка ринулась к старику и прижалась головёнкой, с косами корзиночкой, к его животу, перехваченному верёвочным поясом. Старик крепко прижал её к себе. Грузовики гудели, как при воздушном налёте. Гром громыхал уже без перерыва. Будто булыжники с грохотом катились из рваных лохматых туч на жестяные крыши, на трактор, на хлеб в кузовах. Кони ржали и метались. Корзина с баранками упала в грязь. Ливень сбивал людей с ног, они падали в грязь и беспомощно ползли по грязи, разевая в крике рты. Старик обнимал тощую девчонку и шептал забытые слова мокрыми губами. Он молился.

(псалом Власа Ковылина первый)

Миленька, землица, мать чёрна, не остави мене сиротой. Осподи, Табе бросаю словеса мои, как из кулака зёрнушки в пашню чёрну, теплу. Осподи, грешен я, Влас грешнай есмь, аз немощнай, дай жа Ты мене силушки на работу каждодневну, а ноченьки спокойной. Землица родненька, слышу табе, вижу табе, ежечасно помышляю о табе. Готов табе орати и сеяти в табе зерно и ждати всходов твоех. Обезумети лехко, безумье рядышком, услыши мене, мою просьбишку, штобы в разуме мене оставити до смертнаго часа мово. Матерь, свята и святочна ты, в грязи и в роскоши едина еси. Чёрно тело твое тепло ласкали и орали отцы-праотцы, и аз грешнай должу путь ихний и соху иху держу крепко. Аз есмь грешнай Влас человек сиречь мужик, мужик глупай, да сноровочка в руках живенька, и я ей живу и тружуси, да будеть так. Птица я малая, и напрыгнеть на мене зверь лютай и съесть, косточкими хрустя; червь я скользок и по земле ползу, в земле, да не червь. Оспода мово зрю, и Оспожу мою Богородицу вижу скрозь тучи, скрозь кровушку текущу, она жа краснама лезвиями землицу нашу ноне вдоль-поперёк разрезаить. Давно тому извергла мене мати моя изо чрева свово трудовова, пятнадцата робёнка, последыша, и аз бысть Власием наречён. В книге церьквы нашей достопамятно то начирикано грамотнам дьячком Колывановым Хвеодором. Кормить матка дитятку свово, кормить и телка корова, кормить и овца баранчика, и шёрстка шёлкова на ей яглицца от радосте. Научен лоб крестити от младосте, и на колена валицца умею, да не стыжуси молицца Осподу моёму и Небеснай Матере моея. Кажному зверю на землице поклонюси, кажной травинке улыбнуси, и всяка тварь Божиа глас мене подаст, а я услышу ея и возрадуюси. Хто ж я? Телеса ли мои бедныя, грешныя кости мое облепили? и я в тщете моей по земле таскаю их зря? Плоть ли я, вода ли я текуча, снилоси давеча, што река я, и поток широк мой, и по мене, грешному, лодьи вольно плывуть; древняны ли сухия кости мои, ломкия, уж полныя боли ночной, сутёмной? Ком ли глины красной, приречной серце мое, пошто, во имя чево такова сильно бьецца оно? Либо ком енто воска теплова, нежнова, от недогорелых святых свечей, старухи в церькве собрали в корзину, наново слепили, теплай покаместь, да исделали из воска тово шар, а он в ихих ладонях – тук, тук! – ударяить, и дрожать старухи, то объяснити не умея? Мёртвенькай ли я, али завсегды живенькай, и тово не знаю, а знать-ти должон! Спрашивають ли мене: отвечай, падаль! – пытають ли: игде да што, открой! – а я стою, рот на замок, ибо не ведаю, што и как новым осподам калякати, а оне все в чернай коже, и наганы у их за пазухами и за ремнями. И я тихо сам сабе балакаю: аз есмь крепось, и аз стою на краю, и толкають мене ко краю, и вижу, упаду в пропась ноне, да страха нету, хотя присох язык мой ко глотке моея, и драная-рваная одёжа моя, и псы рвуть онучьки мои, и во грязи тяжёлой, липкой глине лапоточки мои. Я не смотрюси в зерькило; загляну глыбко – а там ад есь, блескучи, ровно у жука подкрылия, адовы врата. И трескаюцца жёстко, и сверкають, и качаюцца, манять. Зерькило енто опаснось, енто как на охоте, когды в зимний лес войдеши, а дерева обступають, и ничево не помниши, хто ты такой и как звати табе. В зерькило войдеши и не вернесси. Вот и мы, в красну революцыю впёрлиси, а вытти наружу, обратно, не смогам. По кой, на што нам тогды енто всё? наганы, грузовики енти? Мешки с зерном, зёрнышком приказывають нам волочь в чужи кузова? а што мы с детями ись зимою станем? Нас хто спросил? Нихто не спросил. Тольки приказ. Боле ничево. Ноги у мене болять. Суставы, костяшки все, особливо в ступнях, выламываить. Ежли подстрелять, собаки будуть глодати кости мои и колена мои. Што на земле, землице драгоценнось? Ништо. Одёжа на мене пуста. Шапка плохонька. Невнятно всё енто мене. Не хочу ничево от мира я вещнова; хочу помочи Духа Святаго. Я хрестьянин, а мене опять в руки тискають оружье?! да за што?! За што, вопрошаю?!

А всё округ молчить, притихло, пришипилоси, ровно заец ухи прижал к затылку за осенней кочкой; брюшко к земле прижал. Земля, землица, ты одна нам во спасение дана. И из табе пророс аз, яко лоза; и в табе спущуси, яко всяка кость и всяко мясо, Духа лишёно, спущацца унутрь табе. Ты церьква наша и путь наш, потому што Осподом ты примечена и Ево оком обсмотрена вся. Мы все нищи пред тобой, а ты богата. Пахота нами твоя есь упование нашенско! И век будемо табе пахати и орати, и по осенней теплоте урожай твой собирати! Так мы, люди, Осподом рождёны, так и помрёмы. Царствие Небеснае есь тож земля, землица небесная. Вкусим от нея, и поклонимси ей в свой черед, и тучну землицу ту обозрим восхищенно, и явицца Осподь наш нам, и падем пред Ним на колена, все мы грешныи, сходящи в землю. Нихто жив не останецца. Но лягем в землю как зёрна. И, может так стать, взойдёмы; и родицца род новый от нас умученных. И снову пойдуть по земле, землице, и вновь скажуть обманутым людям правду, она же есь Осподом нашим от века сотворёна. Амень.