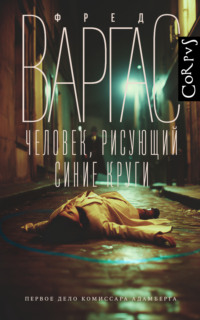

Kitabı oxu: «Человек, рисующий синие круги»

Fred Vargas

L'Homme aux cercles bleus

* * *

© Éditions Viviane Hamy, 1996

© Е. Тарусина, перевод на русский язык, 2002, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО «Издательство Аст», 2025

Издательство CORPUS ®

* * *

Матильда достала блокнот и записала:

Тот тип, что сидит слева, похоже, надо мной издевается.

Она отхлебнула пива и снова взглянула на соседа, крупного мужчину, добрых десять минут барабанившего пальцами по столу.

Она опять открыла блокнот:

Он уселся так близко от меня, словно мы знакомы, хотя я никогда его прежде не видела. Совершенно уверена, что не видела. Об этом типе в черных очках нельзя сказать ничего особенного. Я сижу на террасе кафе «Сен-Жак», мне принесли кружку пива. Пью. Полностью сосредоточилась на пиве. Ничего получше придумать не могу.

Сосед Матильды продолжал барабанить по столу.

– У вас что-то случилось? – спросила она.

Голос у Матильды был низкий, хрипловатый. Мужчина подумал, что это голос женщины, которая курит не переставая с утра до ночи.

– В общем, нет. А что? – поинтересовался он.

– Да, знаете ли, ваша барабанная дробь меня нервирует. Сегодня меня вообще все бесит.

Матильда допила пиво. Оно показалось ей пресным – типичный воскресный вкус. Матильда называла это «болезнью седьмого дня», и ей казалось, что она подвержена этому весьма распространенному недугу больше, чем кто-либо другой.

– Вам лет пятьдесят, насколько я могу судить, – произнес человек, не отодвигаясь от нее.

– Возможно, – ответила Матильда.

Она была сбита с толку. Что этот тип к ней привязался? Секунду назад она заметила, как ветер сдувает в сторону струйку фонтана напротив кафе и вода стекает по руке стоящей внизу статуи ангела: такое мгновение могло подарить ощущение вечности. А этот тип сейчас как раз портил ей единственное запоминающееся мгновение за весь седьмой день.

К тому же обычно ей давали лет на десять меньше. И она не преминула ему об этом сообщить.

– Ну и что? – заявил тот. – Я не умею оценивать других, как обычные люди. Тем не менее я предполагаю, что вы, наверное, красивы, или я ошибаюсь?

– А разве с моим лицом что-то не так? Судя по вашему виду, вы на меня и не смотрели толком! – ответила Матильда.

– Вовсе нет, – сказал странный мужчина, – но я предполагаю, что вы скорее красивы, хотя и не могу в этом поклясться.

– Воля ваша, – произнесла она. – Что касается вас, уж вы-то точно красавец, и я могу в том поклясться, если вам от этого будет лучше. На самом деле от этого всем будет лучше. А потом я уйду. По правде говоря, сегодня я слишком раздражена и потому не имею ни малейшего желания беседовать с кем-то вроде вас.

– Я сам сегодня с трудом держу себя в руках. Хотел снять квартиру и отправился было ее смотреть, а она оказалась уже занята. А с вами что приключилось?

– Я упустила одного совершенно необходимого мне человека.

– Подругу?

– Нет, одну женщину, я за ней наблюдала в метро. Столько всего записала о ней в блокнот, и тут она внезапно исчезла. Видите, как бывает!

– Нет, я ничего не вижу.

– Вы и не пытаетесь. Вот в чем суть.

– Разумеется, не пытаюсь.

– У вас тяжелый характер.

– Очень. Ко всему прочему я еще и слепой.

– О господи, – воскликнула Матильда. – Извините меня!

Человек повернулся к ней с недоброй улыбкой:

– А зачем вам извиняться? Ведь в этом нет вашей вины.

Матильда решила, что пора уже ей заткнуться. Однако она была совершенно уверена, что у нее не получится.

– А кто в этом виноват?

Красавец слепой, как мысленно окрестила его Матильда, отвернулся и теперь сидел к ней почти спиной.

– Виновата одна дохлая львица: я производил ее вскрытие, изучая двигательный аппарат семейства кошачьих. Кому какое дело до того, как двигаются кошки? Иногда я говорил себе: какое чудо, а порой думал: черт возьми, львы просто ходят, пятятся назад, прыгают, вот и все, что нам надо знать. А однажды сделал неловкий надрез скальпелем.

– И из трупа брызнуло во все стороны.

– Точно. А вы откуда знаете?

– Когда-то так погиб один парень, который построил колоннаду Лувра1: его убил верблюд, лежавший на секционном столе. Но то было давно, и то был верблюд. Разница все же есть.

– Падаль – она и есть падаль. Брызги попали мне в глаза. Я погрузился во тьму. И все, с тех пор я уже ничего не вижу. Черт бы меня побрал!

– Вот сволочь эта львица! Мне доводилось видеть таких животных. Сколько времени прошло?

– Одиннадцать лет. Может статься, эта львица сейчас смеется надо мной. Впрочем, я и сам над собой смеюсь. Только не над тем скальпелем, что я держал в руке. Через месяц после того случая я вернулся в лабораторию, разгромил ее и повсюду разбросал куски разлагающихся звериных трупов. Я хотел, чтобы в глаза всех окружающих проникло гниение, и я уничтожил все, что было сделано нашей группой в области исследований опорно-двигательной системы кошачьих. Понятное дело, это не принесло мне удовлетворения. Я был разочарован.

– Какого цвета были ваши глаза?

– Черные, как крыло стрижа, черные, как ночное небо.

– А теперь они какие?

– Никто пока не набрался смелости их описать. Думаю, они черно-красно-белые. Когда люди их видят, у них перехватывает горло. Представляю себе, какое это отвратительное зрелище. Я теперь никогда не снимаю очки.

– Мне бы очень хотелось увидеть ваши глаза, – заявила Матильда. – И тогда бы вы точно узнали, какие они. Ничто отвратительное не может меня смутить.

– Так все говорят. А потом плачут.

– Однажды во время погружения мне в ногу вцепилась акула.

– Сцена не из приятных, согласен.

– Из того, что вам больше не суждено увидеть, о чем вы больше всего сожалеете?

– Вы меня убиваете своими вопросами. Не стоит весь день говорить о всяких львах, акулах и прочих мерзких тварях.

– Конечно, не стоит.

– Мне жаль, что я не могу видеть девушек. Весьма банально.

– Девушки куда-то подевались после того случая с львицей?

– Представьте себе, да. Вы мне не сказали, почему следили за той женщиной.

– Нипочему. Я за многими наблюдаю, знаете ли. Это сильнее меня.

– Ваш возлюбленный ушел после того, как вы повстречались с акулой?

– Один ушел, другие пришли.

– Вы особенная женщина.

– Почему вы так говорите? – удивилась Матильда.

– Из-за вашего голоса.

– А что вы такое слышите в человеческих голосах?

– Ну уж этого я вам ни за что не скажу! Господи боже, что же мне тогда останется? Хоть что-то нужно оставить бедному слепому, мадам, – с улыбкой произнес незнакомец.

Он встал, собираясь уходить. Его стакан так и остался нетронутым.

– Постойте. Как ваше имя? – спросила Матильда.

– Шарль Рейе, – помедлив, ответил он.

– Благодарю вас. Меня зовут Матильда.

Красавец слепой заявил, что это роскошное имя и что так звали королеву, правившую в Англии в ХII веке, а затем направился к выходу, то и дело прикасаясь к стене кончиками пальцев, чтобы не потерять дорогу. Матильде было наплевать на XII век, и она, хмурясь, осушила стакан, оставленный слепым.

Долго, несколько недель подряд, бродя по улицам, Матильда все надеялась, что красавец слепой как-нибудь попадется ей на глаза. Но ей никак не удавалось его найти. Ему, по всей вероятности, было лет тридцать пять.

Он получил должность комиссара полиции в 5-м округе Парижа. Сегодня был уже двенадцатый день его новой службы, и он шел на работу пешком.

К счастью, дело было в Париже, единственном городе, где ему нравилось жить. Многие годы он считал, что ему безразлично место его обитания, так же безразлично, как пища, которую он ест, мебель, которая его окружает, одежда, которую он носит, – все то, что ему подарили либо передали по наследству, или что случайно попалось под руку.

По правде говоря, с местом жительства все обстояло не так просто. Жан-Батист Адамберг исходил босиком все каменистые склоны Нижних Пиренеев. Он там жил, там спал, а впоследствии, став полицейским, там же и работал, расследуя убийства, совершенные в деревенских каменных домиках, и убийства, совершенные на горных тропах. Он прекрасно знал, как хрустят под ногами мелкие камни, как гора заставляет человека прижиматься к отвесной стене и пугает его, словно жилистый злой старик. В двадцать пять лет Адамберг начал работать в комиссариате, где его прозвали лешим. Может быть, из-за его диковатых манер и замкнутости – он точно не знал. Сам он не считал это прозвище ни оригинальным, ни лестным и не понимал, откуда оно взялось.

Он спросил об этом у одного из инспекторов, молодой женщины, которая тогда была его непосредственной начальницей (ему порой очень хотелось ее поцеловать, но он не смел, ведь она была на десять лет старше его). Она смутилась, а потом сказала:

– Вы могли бы и сами догадаться. Взгляните в зеркало – и сразу все поймете.

В тот вечер он с досадой изучал свое отражение: невысокий, крепкий, темноволосый – ему-то самому нравились рослые белокурые люди. А на следующий день сказал ей:

– Я постоял перед зеркалом, посмотрел, но так и не понял, о чем вы вчера говорили.

– Адамберг, – произнесла инспекторша немного устало и раздраженно, – к чему эти разговоры? Зачем вы задаете такие вопросы? Мы должны работать, у нас дело о краже часов – вот и все, что вы должны понимать, я же не имею ни малейшего желания обсуждать вашу внешность. – А потом добавила: – Мне не платят за то, чтобы я обсуждала с вами вашу внешность.

– Ладно-ладно, – сказал Жан-Батист, – не надо так переживать.

Час спустя стук пишущей машинки вдруг затих, и Адамберг услышал, что начальница его зовет. Она была крайне раздосадована.

– Давайте покончим с вашим вопросом, – заявила она. – Скажем так: вы выглядите как юный леший, вот и все.

Он спросил:

– Вы хотите сказать, что это существо примитивно и безобразно?

Она, казалось, окончательно потеряла терпение:

– Не заставляйте меня говорить, что вы писаный красавец, Адамберг. Но вашего обаяния вполне хватило бы на тысячу мужчин. Думаю, что с этим вполне можно жить, не так ли?

Ее голос прозвучал не только устало, но и нежно – в этом молодой человек был абсолютно уверен. Он вспоминал ее слова с волнением и трепетом, в особенности потому, что так она больше с ним не говорила. Он ждал продолжения, и сердце его сжималось. Может быть, она даже хотела его поцеловать, может быть… но она вновь заговорила с ним официальным тоном и больше не возвращалась к этому разговору. Лишь добавила несколько слов, как будто совсем отчаявшись:

– Вам нечего делать в полиции, Жан-Батист. Лешие в полиции не служат.

Она ошибалась. В течение следующих пяти лет он раскрыл одно за другим четыре убийства, причем вел расследование так, что его коллеги сочли это просто невероятным, а следовательно, неправильным и возмутительным.

– Ты ни фига не делаешь, Адамберг, – говорили они. – Ты торчишь в конторе, слоняешься из стороны в сторону, витаешь в облаках, разглядываешь голую стену, рисуешь какие-то каракули, пристроив листок на коленке – словно у тебя в ушах звучат потусторонние голоса, а перед глазами проходят картины реальных событий, – и вдруг в один прекрасный день появляешься и беззаботно, любезным тоном сообщаешь: «Нужно арестовать кюре, это он задушил мальчика, чтобы тот не проговорился».

Юный леший, раскрывший четыре убийства, вскоре стал инспектором, а потом комиссаром, и все эти годы он по-прежнему часами что-то рисовал, расправив свои бесформенные брюки и пристроив на коленке листок бумаги. И вот две недели назад ему предложили место в Париже. Он покинул кабинет, где за двадцать лет изрисовал карандашом все что можно и где за все это время жизнь так и не успела ему наскучить.

Однако как же порой ему досаждали люди! Он почти всегда заведомо знал, что сейчас услышит. И всякий раз, когда он думал: «Сейчас этот тип скажет то-то и то-то», – он злился на себя и был самому себе противен, в особенности в тех случаях, когда ему действительно говорили то, что он и предполагал. Он по-настоящему страдал, прося какое-нибудь божество хоть на один-единственный день сделать так, чтобы случилось нечто неожиданное, а он ничего не знал бы заранее.

Жан-Батист Адамберг помешивал кофе, сидя в бистро напротив нового места службы. Понимал ли он теперь, почему его когда-то прозвали лешим? Да, сейчас он представлял себе это несколько яснее, но ведь люди всегда довольно небрежно обращаются со словами. И он в том числе. Абсолютно точно было одно: только Париж напоминал ему тот горный край, который, как он уже понял, был так ему необходим.

Париж, каменный город.

Здесь, конечно, довольно много деревьев, куда же от них денешься, зато на них можно не обращать внимания, просто не смотреть. Что касается скверов, то мимо них лучше не ходить, и тогда все вообще будет отлично. Из всего растительного мира Адамберг любил только хилые кустарники да овощи со съедобными корнями и клубнями. Можно было сказать определенно, что комиссар не очень-то изменился с годами, потому что его новые коллеги реагировали на него точно так же, как прежние сослуживцы в Пиренеях двадцать лет назад: так же растерянно поглядывали, так же перешептывались у него за спиной, качали головой, скорбно поджимали губы и беспомощно разводили руками. Все эти живые картины означали только одно: «Что за странный субъект?»

Адамберг мягко улыбнулся, мягко пожал всем руки, сказал несколько слов и выслушал, что скажут другие, – ведь он все и всегда делал мягко. Но прошло уже одиннадцать дней, а его коллеги по-прежнему при встрече с ним словно гадали, с каким новым биологическим видом им придется иметь дело, чем этот зверь питается, как с ним говорить, как его можно отвлечь или, наоборот, заинтересовать. Вот уже одиннадцать дней, как в комиссариате 5-го округа все только и делали, что шептались между собой, словно оказались в щекотливом положении, из-за чего нарушилась их привычная жизнь.

В отличие от первых лет службы в Пиренеях, теперь, благодаря его репутации, все было гораздо проще. Тем не менее это вовсе не позволяло ему забывать о том, что он здесь чужак. Буквально накануне он услышал, как старейший из сотрудников-парижан тихонько сказал другому: «Представь себе, он раньше служил в Пиренеях, это же на другом конце света».

Адамбергу уже полчаса как следовало находиться на рабочем месте, а он все продолжал сидеть в бистро напротив комиссариата, помешивая кофе.

И вовсе не оттого, что теперь, когда ему исполнилось сорок пять и все его уважали, он позволял себе опаздывать на службу. Он и в двадцать лет опаздывал. Он даже родиться опоздал на целых шестнадцать дней. У Адамберга никогда не было часов, он даже не мог объяснить почему, ведь он не питал отвращения к часам. Впрочем, как и к зонтикам. Да и ни к чему вообще. Дело не в том, что он всегда стремился делать только то, что хочется, просто он был не способен перебороть себя и сделать нечто противоречащее его настрою в данный момент. Он не смог так поступить даже тогда, когда мечтал понравиться очаровательной инспекторше. Не смог даже ради нее. Считалось, что Адамберг – случай безнадежный, и ему самому тоже так казалось. Хотя и не всегда.

А сегодня он был настроен сидеть и медленно помешивать кофе. Один тип позволил себя убить, и случилось это на его собственном складе текстиля. Он проворачивал сомнительные делишки, и три инспектора теперь разбирали его картотеку в полной уверенности, что найдут убийцу среди его клиентов.

Адамберга перестал беспокоить исход этого дела, после того как он познакомился с семьей покойного. В то время как его инспекторы искали клиента-злодея и у них даже появилась одна серьезная версия, комиссар все внимательнее присматривался к пасынку убитого, Патрису Верну, красивому парню двадцати трех лет, утонченному и романтичному. Адамберг ничего не предпринимал, он только наблюдал за молодым человеком. Он уже трижды вызывал его в комиссариат под разными предлогами и задавал ему всевозможные вопросы, например, как он воспринимал то, что его отчим был лыс, не вызывало ли это у него отвращения, интересовался ли он работой текстильных фабрик, что он почувствовал, когда из-за аварии в районе выключился свет, чем, на его взгляд, объясняется повальное увлечение людей генеалогией.

Последняя их встреча, накануне днем, прошла примерно так:

– Скажите, вы считаете себя красивым? – спросил Адамберг.

– Мне было бы трудно это отрицать.

– И вы правы.

– Не могли бы вы объяснить, почему меня опять сюда вызвали?

– Разумеется, по делу вашего отчима. Вас раздражало, что он спит с вашей матерью, кажется, вы так говорили?

Парень пожал плечами:

– Я ведь не мог ничего изменить, разве что убить его, но этого-то я не сделал. Но вы, конечно, правы, меня это расстраивало. Отчим всегда напоминал мне кабана. Весь в шерсти, пучки волос торчали даже из ушей. Честно говоря, это как-то уж слишком. Вы бы сочли это забавным?

– Откуда мне знать? Однажды я застал свою мать в постели с ее школьным приятелем. А ведь она, бедняжка, всегда была верной женой. Я закрыл дверь, и, как сейчас помню, в голове у меня мелькнула только одна мысль: на спине у того парня зеленоватая родинка, а мама, может быть, ее даже не видела.

– Не могу понять, я-то при чем в этой истории, – смущенно проворчал Патрис Верну. – Вы просто добрее меня, но это ваше личное дело.

– Вовсе нет, но это не так уж важно. Как вам кажется, ваша мать опечалена?

– Само собой.

– Ладно. Прекрасно. Вам сейчас не стоит навещать ее слишком часто.

Затем он отпустил молодого человека.

Адамберг вошел в здание комиссариата. На данный момент его любимцем среди инспекторов был Адриен Данглар, человек неброской внешности, с толстым задом и плотным животиком, всегда прекрасно одетый; он любил выпить, и обычно к четырем часам дня, а то и раньше, на него уже нельзя было положиться. Но он был реалистом, реалистом до мозга костей – другого, более точно характеризующего его слова Адамберг пока не нашел. Данглар положил комиссару на стол отчет о содержании картотеки торговца текстилем.

– Данглар, я хотел бы пригласить сегодня пасынка, того молодого человека, Патриса Верну.

– Опять, господин комиссар? Чего еще вы хотите от бедного парня?

– А почему вы называете его бедным парнем?

– Он очень робкий, без конца поправляет волосы, такой покладистый, все старается вам угодить, а когда сидит в коридоре и ждет, не зная, о чем еще вы будете его расспрашивать, у него такой растерянный вид, что даже становится неловко. Потому-то я и назвал его бедным парнем.

– И ничего другого вы не заметили, Данглар?

Данглар покачал головой.

– Я не рассказывал вам историю о глупом слюнявом псе?

– Нет, признаться, не рассказывали.

– Когда расскажу, вы будете меня считать самым паршивым полицейским на свете. Присядьте на минутку, я привык говорить медленно, мне трудно формулировать свои мысли, я то и дело сбиваюсь. Я вообще не склонен к определенности, Данглар. Когда мне было одиннадцать лет, однажды рано утром я отправился в горы. Я не люблю собак и, когда был маленьким, тоже их не любил. Тот большой слюнявый пес стоял прямо на тропинке и смотрел на меня. Он облизал меня, вымазав своей вязкой слюной сначала мои ноги, затем руки. Вообще-то это был удивительно глупый и милый пес. Я ему сказал: «Слушай, псина, мне еще далеко идти, хочу забрести подальше в горы, а потом выбраться оттуда, ты можешь пойти со мной, только боже тебя упаси мазать меня своими слюнями, меня от этого тошнит». Пес все понял и поплелся за мной.

Адамберг замолчал, закурил сигарету и вытащил из кармана маленький листок бумаги. Он положил ногу на ногу, пристроил руку так, чтобы удобнее было рисовать, затем продолжил, бросив беглый взгляд на инспектора:

– Мне наплевать, что вам скучно, Данглар. Я хочу рассказать вам историю о слюнявом псе. Мы с тем здоровенным псом всю дорогу беседовали о звездах Малой Медведицы и о телячьих косточках, потом сделали остановку у заброшенной овчарни. Там сидели шестеро мальчишек из соседней деревни, я их хорошо знал. Мы часто дрались. Они спросили: «Это твоя собака?» – «Сегодня – да», – ответил я. Собака была трусливая и мягкая, как коврик. Самый маленький мальчуган вцепился в длинную шерсть и потащил пса к отвесной скале. «Мне твоя псина не нравится, – заявил мальчишка, – она у тебя полная дура». Собака только жалобно скулила и не сопротивлялась, она и вправду была на редкость глупой. Тогда этот мелкий что было силы пнул собаку в зад, и она полетела в пустоту. Я медленно поставил сумку на землю. Я все делаю не торопясь. Я вообще медлительный, Данглар.

«Да я уже заметил», – хотел сказать Данглар. Не склонен к определенности, не любит спешить. Но произнести это вслух он не решился, ведь Адамберг был теперь его начальником. Кроме того, Данглар его уважал. Как и другие его коллеги, инспектор был наслышан о самых крупных расследованиях Адамберга и восхищался его талантом распутывать сложнейшие дела, однако все это как-то не вязалось с другими чертами характера, которые этот странный человек проявлял с самого своего приезда в Париж. Теперь, глядя на него, Данглар удивлялся, но не только оттого, что Адамберг медленно двигался и говорил. Поначалу Данглар был разочарован тем, какой невысокий и худой, хотя и крепкий, его новый начальник. В общем, ничего впечатляющего, особенно если учесть, что выглядел этот тип весьма неопрятно, не явился для представления коллегам в назначенный час и нацепил галстук на мятую сорочку, небрежно заправленную в брюки. Но постепенно все сотрудники комиссариата подпали под его обаяние и стали тонуть в нем, как в полноводной реке. Все началось с того момента, когда они услышали его голос. Данглару этот голос очень понравился, он успокаивал, почти убаюкивал. «Он говорит, будто ласкает», – заметила Флоранс, впрочем, бог с ней, с Флоранс, она же молодая девушка, и никто не станет нести ответственность за слова, произнесенные девушкой, кроме нее самой. Кастро вскричал: «Скажи еще, что он красавец!» Лицо у Флоранс сделалось озадаченным. «Погоди, мне надо подумать», – заявила она. Флоранс всегда так говорила. Она ко всему подходила основательно и тщательно взвешивала слова, прежде чем высказаться. Она неуверенно протянула: «Пожалуй, нет, но есть в нем какое-то очарование или что-то еще в этом роде. Я подумаю». Вид у Флоранс был весьма сосредоточенный, коллеги расхохотались, и тут Данглар произнес: «А ведь Флоранс права, это очевидно». Маржелон, молодой сотрудник, воспользовался случаем и намекнул, что у Данглара, должно быть, нетрадиционная сексуальная ориентация. Хоть бы раз в жизни этот Маржелон сказал что-нибудь умное! А Данглар нуждался в обществе умных людей, как в хлебе насущном. Он пожал плечами и на секунду подумал, что было бы к лучшему, если бы Маржелон оказался прав, потому что Данглар изрядно натерпелся от женщин, к тому же ему казалось, что мужчины менее придирчивы; он не раз слышал, что все мужчины негодяи и стоит им переспать с женщиной, как они начинают ею помыкать, но женщины еще хуже: они не соглашаются переспать с вами, если не уверены, что это их устроит во всех отношениях. Так что вас не только дотошно изучают и оценивают, но потом еще и оставляют с носом.

Печально.

С девушками вообще все сложно. У Данглара было несколько знакомых девушек, которые сначала внимательно к нему приглядывались, а потом отказывали. Хоть плачь. Как бы то ни было, относительно Адамберга серьезная Флоранс оказалась права, Данглар поддался чарам этого невысокого человека, на две головы ниже его ростом. Понемногу инспектор начал понимать, что у всякого, кто общается с комиссаром, возникает неосознанное желание чем-нибудь с ним поделиться, что-нибудь ему рассказать, и именно этим могло объясняться стремление стольких убийц подробно описать ему свои преступления – просто так, как будто по оплошности. Просто чтобы поговорить с Адамбергом.

Многие отмечали особую способность Данглара к рисованию. Он делал меткие шаржи на своих коллег, следовательно, неплохо разбирался в особенностях человеческого лица. К примеру, он удивительно верно изобразил Кастро. Однако в случае с комиссаром Данглар знал заранее, что за карандаш лучше не браться: у Адамберга было словно не одно, а несколько десятков лиц, пытающихся собраться в единое целое в разных комбинациях. Нос его был несколько крупноват, подвижный чувственный рот то и дело странно кривился, глаза с полуопущенными веками смотрели туманно и неопределенно, а нижняя челюсть была очерчена слишком резко – словом, эта странная физиономия, сотворенная из каких-то отходов вопреки классическим канонам гармонии, поначалу казалась просто подарком для карикатуриста. Словно у Господа Бога, когда он создавал Жан-Батиста Адамберга, закончился материал и пришлось выскребать из ящиков все остатки, собирать последние кусочки, какие он никогда не соединил бы вместе, будь у него в тот день под рукой все необходимое. Но по ходу дела Господь, осознав сложность проблемы, решил постараться. Он приложил немало труда, и из-под Его искусной руки таинственным образом появилось это самое лицо. Подобного лица Данглар не видел никогда и потому считал, что несколькими штрихами его не изобразить, что быстрый росчерк карандаша не сможет передать всей его оригинальности и на рисунке угаснет исходящий от него неуловимый свет.

Поэтому в тот момент Данглар сосредоточенно размышлял о том, что же такое могло заваляться на дне ящиков, где рылся Господь.

– Вы меня слушаете или спите? – поинтересовался Адамберг. – Я давно уже заметил, что иногда убаюкиваю своих собеседников и они действительно засыпают. Точно не знаю, но, возможно, это из-за того, что я говорю негромко и небыстро. Помните, на чем мы остановились? Я рассказывал вам о собаке, которую столкнули со скалы. Я отвязал от пояса жестяную флягу и изо всех сил стукнул ею по голове того мальчишку. А потом пошел искать того глупого пса. Прошло три часа, пока я до него добрался. Конечно же, он был мертв. Самое главное в этой истории, Данглар, это откровенная жестокость мальчишки. Я уже давно подмечал, что с ним не все ладно, и тут понял, в чем дело: в его жестокости. Уверяю вас, лицо у него было совершенно нормальное, никаких, знаете ли, вывернутых ноздрей. Наоборот, красивый такой мальчишка, но от него так и несло жестокостью. Не спрашивайте меня ни о чем, мне больше ничего о нем не известно, кроме того, что восемь лет спустя он прибил свою бабушку, cбросив на нее стенные часы. А еще я знаю, что преднамеренное убийство совершают не столько от тоски, унижения, угнетенного состояния или чего-то еще, сколько из-за природной жестокости, ради наслаждения, доставляемого страданиями, смиренными мольбами и созерцанием агонии ближнего, ради удовольствия терзать живое существо. Конечно, такое в незнакомом человеке заметишь не сразу, но обычно чувствуешь, что с ним что-то не так, он вырабатывает слишком много какого-то вещества и в нем образовалось что-то вроде нароста. Иногда оказывается, что это – жестокость, вы понимаете, что я хочу сказать? Нарост жестокости.

– Это не согласуется с моими понятиями, – произнес Данглар, – и как-то не очень вразумительно. Я не помешан на принципах, но все же не думаю, что есть люди, отмеченные клеймом, словно коровы, и что посредством одной только интуиции можно отыскать убийцу. Знаю, я сейчас произношу банальные и скучные слова, но обычно мы оперируем уликами и основываемся на доказательствах. И рассуждения о каких-то наростах меня просто пугают, потому что это путь к диктатуре субъективизма и судебным ошибкам.

– Вы целую речь произнесли, Данглар. Я же не говорил, что преступников видно по лицу, я сказал, что у них внутри какой-то чудовищный гнойник. И я вижу, как этот гной просачивается наружу. Как-то раз я даже видел, как он на мгновение выступил на губах одной юной девушки и исчез так же стремительно, как таракан, пробежавший по столу. Я просто не могу себя заставить не замечать, когда в человеке что-то не так. Дело может быть в наслаждении, которое он испытывает, совершая преступление, или в менее серьезных вещах. От кого-то пахнет тоской, от кого-то – несчастной любовью, и то и другое легко распознать, это витает в воздухе, Данглар. Но иногда от человека исходит что-то иное, и этот запах, запах преступления, думаю, мне тоже хорошо знаком.

Данглар поднял голову. Он чувствовал во всем теле непривычное напряжение.

– Так или иначе, но вы полагаете, будто можете заметить в людях нечто необычное, что вы видели таракана на чьих-то губах и считаете ваши впечатления откровениями, потому что это ваши впечатления, и вы думаете, будто человек может гнить изнутри. Так не бывает. Истина – она тоже банальна и скучна – состоит в том, что людям присуща ненависть, и это так же обычно, как волосы, растущие на голове. Каждый может оступиться и убить. Я в этом убежден. Любой мужчина может совершать насилие и убивать, любая женщина способна отрезать ноги жертве, как та, с улицы Гей-Люссака, месяц назад. Все зависит от того, что человеку выпало пережить, и от того, есть ли у него желание утонуть в грязи самому и утащить за собой побольше народу. Вовсе не обязательно с самого рождения иметь внутри гнойный нарыв, чтобы в отместку за отвращение к жизни стремиться уничтожить весь мир.

– Я вас предупреждал, Данглар, – заметил Адамберг, нахмурившись и перестав рисовать, – после истории о глупой собаке вы станете плохо относиться ко мне.

– Скажем так, стану вас опасаться, – проворчал Данглар. – Не следует считать себя таким сильным.

– Разве это сила – видеть, как бегают тараканы? С тем, о чем я вам рассказал, я ничего не могу поделать. Для меня самого это настоящее бедствие. Я ни разу не ошибся ни на чей счет, я всегда знал, что происходит с тем или иным человеком: стоит он или лежит или, может, грустит, умный ли он или лживый, страдающий, равнодушный, опасный, робкий, – все это я знал заранее, вы можете себе представить, всегда, всегда! Вы понимаете, до чего это тяжело? Когда я в начале расследования уже четко представляю, чем оно закончится, я всякий раз молюсь, чтобы люди преподнесли мне какой-нибудь сюрприз. В моей жизни, если можно так выразиться, были только начала, и каждое из них на миг наполняло меня безумной надеждой. Но тут перед глазами неизбежно возникал финал, и все происходило как в скучном фильме: вы сразу догадываетесь о том, кто в кого влюбится и с кем произойдет несчастный случай. Вы все же досматриваете кино, но уже и так все знаете, и вам противно.

– Допустим, у вас замечательная интуиция, – произнес Данглар. – У вас нюх полицейского, в этом вам не откажешь. Тем не менее вы не имеете права постоянно пользоваться этой способностью, это слишком рискованно, да и просто отвратительно. Даже когда вам уже гораздо больше двадцати, вы не можете утверждать, будто досконально знаете людей.