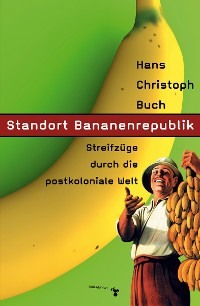

Kitabı oxu: «Standort Bananenrepublik»

Hans Christoph Buch

Standort

Bananenrepublik

Streifzüge durch die postkoloniale Welt

Erste Auflage 2004

© zu Klampen Verlag

Röse 21 · D-31832 Springe

e-mail: info@zuklampen.de

Satz: thielen VERLAGSBÜRO, Hannover

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014

Umschlag: Matthias Vogel (paramikron), Hannover

ISBN 9783866743441

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

WER ODER WAS IST POSTKOLONIAL?

Anstelle eines Vorworts

HERZ DER FINSTERNIS

Land ohne Schatten. Nachrichten aus Darfur

Der widerlichste Beutezug der Geschichte. Auf Spurensuche zu Joseph Conrads Herz der Finsternis

Anmerkungen

Monrovia, mon amour

Ratlose Gutmenschen. Vom Sinn und Unsinn der Kolonialismuskritik

Goethe in Douala. Beobachtungen in Kamerun

»Ich tanze, also bin ich!« Anmerkungen zur afrikanischen Literatur

DICHTER UND GENERÄLE

Borges und Ich. Ein Brief aus Buenos Aires

Der dicke Dichter und der dünne General

Wo die Mittagssonne im Norden steht. Mit Bruce Chatwin in Patagonien und Feuerland

Ungestraft unter Palmen. Alexander von Humboldts zweite Entdeckung Amerikas

Anmerkungen 1

Ein unordentliches Meisterwerk. García Márquez’ Autobiographie

Endstation Coca Cola? Costa Rica zum Beispiel

DIWAN UND DESPOTIE

»Rent your own crowd!« Aufzeichnungen aus Dschihadistan

Diwan und Despotie. Westöstliche Mißverständnisse

Anmerkungen 2

Wie ich die chinesische Mauer erklomm. Eine Postkarte aus Peking

Der Anblick von Ausländern tut Japanern weh

Ein Zen-Meister der Literatur. Hermann Hesses Nachruhm in Asien

HAITI UND KEIN ENDE

Blackout in Port-au-Prince. Kleine Hommage an Graham Greene

Anmerkungen 3

Ein Stacheldraht namens Demokratie. Aus dem haitianischen Tagebuch

Chronik einer angekündigten Diktatur

Haitis zweite Kulturrevolution

Blutiger Karneval

REISE ZUM POL DER RELATIVEN UNZUGÄNGLICHKEIT – ANTARKTISCHE NOTIZEN

Anstelle eines Nachworts

Textnachweise

Anstelle eines Vorworts

Wer oder was ist postkolonial?

Ein Gespenst geht um in Europa: Das Gespenst des Eurozentrismus. Der deutsche Außenminister, der französische Staatspräsident, der britische Premier und sogar der Papst in Rom distanzieren sich eilfertig von ihm, und zum Beweis, daß die Absage an den Eurozentrismus ernst gemeint ist, soll die Türkei demnächst der EU beitreten. Dabei ist der Eurozentrismus schon lange tot; er starb, je nach Standpunkt des Betrachters, in Pearl Harbor oder in Dien Bien Phu. Neuerdings haben die Kritiker des Eurozentrismus das Präfix post auf ihr Banner gestickt; Postkolonialismus heißt das Stichwort, das – nach Posthistoire und Deconstruction – derzeit von amerikanischen auf deutsche Universitäten übergreift: Nicht im Kernbereich von Politik und Ökonomie, sondern an den weichen Rändern der sogenannten Kulturwissenschaften, die an die Stelle traditioneller Fächer wie Anglistik und Romanistik getreten sind. Fünfzig Jahre nach Beginn der Entkolonisierung kehrt die Kolonialherrschaft auf die Tagesordnung zurück – nicht als Tragödie, sondern als Farce: Eine akademische Mode, die außer den politisch korrekten Ansichten ihrer Urheber nichts beweist und keinerlei konkreten Bezug hat zu den Realitäten der Dritten Welt, auf die man sich ständig beruft. Wenn das Unwort Moralkeule einen Sinn hat, dann hier: Der Hinweis auf das Elend in Afrika oder Lateinamerika dient Globalisierungsgegnern jeder Couleur – von Kirchen und Gewerkschaften bis zur PDS – als abrufbares Zitat, um abweichende Meinungen mundtot zu machen. Dahinter steht eine unkritische Verklärung des oder der Anderen, die sich zu ihrer theoretischen Rechtfertigung weniger auf Marx als auf Rousseaus Edle Wilde beruft – ein Produkt eben jener Aufklärung, die aus postkolonialer Sicht in den Mülleimer der Geschichte gehört.

»Der Anti-Eurozentrismus ist ein Ticket, mit dem man weit kommt«, sagte mir kürzlich eine aus Indien stammende Literaturprofessorin, die ihre Vorträge mit dem Hinweis zu eröffnen pflegt, sie sei doppelt marginalisiert: Als Frau und als Inderin, die von einer Amme aus der Unterschicht aufgezogen wurde und deren Kultur mit der Muttermilch aufgesogen habe. Daß sie aus einer Brahmanenfamilie stammt, an amerikanischen Ivy League-Universitäten lehrt und für ihre Auftritte vierstellige Honorare verlangt, kam in ihrer geschönten Selbstdarstellung nicht vor. Stattdessen riet sie mir, mich als weißer Neger zu verkaufen, weil meine Großmutter Haitianerin war. Wie weit man mit diesem Ticket reisen kann, zeigte der Erfolg des künstlerischen Leiters der vorletzten Documenta, Okwui Enwezor, der Europas Schuldgefühle gegenüber der Dritten Welt professionell zu vermarkten verstand. Obwohl Besuchern auffiel, daß ein Abgrund klaffte zwischen der Qualität der in Kassel gezeigten Kunst und deren ideologischem Anspruch, die Welt aus den Angeln zu heben, traute sich niemand, sein Unbehagen zu artikulieren, weil Okwui Enwezor als aus Nigeria stammender Afrikaner unangreifbar schien und seinen Kritikern den Wind aus den Segeln nahm. Es wäre zynisch, wollte man ihm Ken Saro Wiwa als Beispiel entgegenhalten, der sein mutiges Eintreten für Menschenrechte und Ökologie mit dem Tod bezahlte: Nicht daß Okwui Enwezor in London und New York auf der sicheren Seite lebt, ist der Punkt, sondern daß und wie er sich als Vorkämpfer der Dritten Welt geriert. »Die Durchsetzung von Bürgerrechten, die Anerkennung von Differenzen, die Propagierung von Toleranz und Respekt im sogenannten Multikulturalismus – das sind alles westliche Konzepte«, schreibt Bazon Brock: »Warum tut Enwezor so, als würde er mit einem Begriffsapparat antreten, der sich aus der Universale der Weltmenschheit ableitet?«

Damit nicht alles falsch wird, muß ich spätestens hier eine Einschränkung machen. Es ist richtig und notwendig, die eurozentrische Borniertheit zu überwinden und die Dritte Welt in den Blick zu nehmen, nicht als bloße Spiegelung der reichen Länder des Nordens, sondern als deren Infragestellung – je grundsätzlicher, desto besser. Dabei geht es weniger um die quantitative Erweiterung des Gesichtsfelds im Sinne einer pittoresken Multikulturalität als vielmehr um die qualitative Frage, wer wen von welchem Standpunkt aus betrachtet. Doch die Kritik des imperialen Blicks, der sich zu Unrecht als Zentralperspektive ausgibt, ist nur dann überzeugend, wenn sie mit logisch stringenten Argumenten operiert und nicht mit ideologischen Klischees, die selbst europäischer Herkunft sind. So ist – um bei der Documenta zu bleiben – ein Happening noch keine Negation der etablierten Moderne, bloß weil es in Kuba oder in Brasilien stattfindet, zwei Ländern, die ebenso vom Einfluß Europas und der USA geprägt sind wie die Kunstform des Happenings, das als abgesunkenes Kulturgut längst zum Mainstream der westlichen Gesellschaft gehört. Ein theoretischer Diskurs, der diesen Widerspruch nicht reflektiert, ist nicht auf der Höhe seines Gegenstands, denn Europa hat ja nicht nur Kapitalismus, Kolonialismus und Imperialismus hervorgebracht, sondern auch deren konsequente Kritik: Von der Proklamation der Menschenrechte bis zur Abschaffung der Sklaverei, und von der französischen bis zur russischen und chinesischen Revolution, die selbst in ihren radikalsten Ausprägungen noch von europäischen Vorbildern geprägt war. Die sozialromantische Glorifizierung der Dritten Welt als Subjekt und Objekt der Revolution geht ebenso auf Ideen der Aufklärung zurück wie die Herabstufung der Anderen zu Untermenschen und blutrünstigen Bestien, die bei der antisemitischen Propaganda der Nazis Pate stand. Bei Licht betrachtet, sind die Klischees von rechts und links gar nicht so weit voneinander entfernt, denn Europa war und ist der einzige Kontinent, der sich permanent selbst kritisiert und seine zivilisatorischen Errungenschaften von innen heraus in Frage stellt, was man von anderen, ethnozentrisch geprägten Kulturen so nicht behaupten kann: Man denke nur an China, Japan oder die arabische Welt.

Der Erkenntnisgewinn der postkolonialen Theorie liegt weniger in dem, was sie über die Dritte Welt zu sagen hat, als im Studium der Rückwirkungen von Kolonialismus und Imperialismus auf deren Ursprungsländer, also um die Frage, wie die Wahrnehmung der Anderen die Selbstbilder Europas und der USA beeinflußt hat. Auch das ist nicht neu, denn der Mechanismus der Projektion, die mehr über den Absender aussagt als über den Adressaten, ist aus der Freudschen Psychoanalyse seit langem bekannt. Umgekehrt ist die Heiligsprechung der Dritten Welt, gekoppelt mit der Illusion, diese habe vor der Kolonisierung im Stande der Unschuld gelebt, nicht weniger reaktionär als ihr Gegenteil, der Dünkel des Westens, fremden Kulturen nicht bloß technisch, sondern auch moralisch überlegen zu sein.

Eine Probe aufs Exempel liefert das kürzlich im Campus Verlag erschienene Buch Jenseits des Eurozentrismus – Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, das wichtige Vertreter dieser Denkrichtung vor allem aus angelsächsischen Ländern zu Wort kommen läßt. Schon die Namen der Herausgeber Sebastian Conrad und Shalini Randeria sind Programm; die Kritiker des Postkolonialismus treten gerne im Doppelpack auf, wobei erst die exotische Provenienz dem Ganzen das richtige Flair verleiht. Abgesehen von Platitüden wie: »Orientreisende sahen sich als Menschen, die in den Osten selbst in seiner tatsächlichen Realität fuhren«, oder »daß die englische Kolonialgeschichte nicht lediglich in Übersee, sondern gleichermaßen auf den britischen Inseln stattfand«, sind die meisten Beiträge des Bandes sehr lesenswert und vermitteln einen guten Überblick über den Stand der postkolonialen Theorie. So ist der von John L. und Jean Comaroff durchgeführte Vergleich zwischen den Armenvierteln Londons im 19. Jahrhundert und den Wohnverhältnissen in Betschuanaland zwar zutreffend, weil in beiden Fällen Licht und Hygiene, verkörpert von Bibel und Einfamilienhaus, als Allheilmittel empfohlen wurden, aber keineswegs neu: Schon die Abolitionisten des 18. Jahrhunderts zogen Parallelen zwischen dem sozialen Elend in den Metropolen und der Sklaverei in den Kolonien. Und es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Missionsarbeit in Afrika postkolonialen Kritikern peinlich und lächerlich erscheint, bloß weil der Unterschied zwischen différence und différance (Derrida) Missionaren des 19. Jahrhunderts nicht geläufig war.

Hier zeigt sich einmal mehr eine fatale Tendenz zur Verabsolutierung der Dritten Welt, die ansonsten brauchbare Einsichten konterkariert, etwa wenn Dipesh Chakrabarty eine britische Impfkampagne in Indien als koloniale Vergewaltigung interpretiert – was wiederum nicht heißen soll, daß das zum Fetisch erklärte westliche Entwicklungsmodell über jede Kritik erhaben sei. Der Gipfel der Absurdität aber ist Steven Feiermans idyllische Sicht des vorkolonialen Afrika, die lokale Formen der Knechtschaft und Sklaverei zur Folklore bagatellisiert und gleichzeitig die Völkermorde in Ruanda und Biafra mit Schweigen übergeht, obwohl der Text die Kulturen der westfrafrikanischen Igbo und der ostafrikanischen Tutsi thematisiert – so als blende eine Darstellung des Zweiten Weltkriegs die Judenvernichtung aus. Gegen diese Gefahr ist Sheldon Pollocks Analyse der Indologie im nationalsozialistischen Staat gefeit, doch insgesamt ist die Faktenbasis zu schmal, um den überzogenen Anspruch zu rechtfertigen, der postkoloniale Diskurs sei mehr als eine selbstreferenzielle Theorie und akademisches l’art pour l’art.

Literaturhinweise

Okwui Enwezor, Carlos Basualdo u. a. (Hg.): Democracy Unrealized, Documenta 11-Platform 1; Experiments with Truth, Documenta 11-Platform 2, Jeweils ca. 400 Seiten, Hatje Cantz Publishers, Kassel 2002

Sebastian Conrad, Shalini Randeria (Hg.): Jenseits des Eurozentrismus – Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, 398 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main 2002

HERZ DER FINSTERNIS

»Nur in der Nacht des Vorurteils

sind die Neger schwarz …«

Land ohne Schatten

Nachrichten aus Darfur

N’djamena, Mai 2004

Dies ist die heißeste Jahreszeit in Tschad, 29 Grad Celsius um vier Uhr früh bei der Landung am Flughafen, und tagsüber klettert das Thermometer auf über 50 Grad. »Das Wetter wird oben entschieden, genau wie die Politik«, sagt Omar, der Nachtwächter des »Novotel«, »und uns bleibt nichts übrig, als die Knie zu beugen – il faut se plier!«–»Die Flüchtlinge aus Darfur sind eine Plage für unser Land«, fügt er ungefragt hinzu, während er mit dem Käscher herabgefallene Blätter aus dem Schwimmbecken fischt. »Der Osten des Tschad ist staubtrocken und bitterarm, und die Menschen dort haben selbst nicht genug zu essen. Die Vertriebenen sind unsere Vettern, aber sie kommen bewaffnet über die Grenze mit Frauen, Kindern und Tierherden, die alles kahlfressen, und vermutlich gehen sie nie wieder weg. Inschallah!«

Hinter dem Hotel fließt der Chari-Fluß vorbei, der in der Trockenzeit nur noch wenig Wasser führt. Schwimmende Inseln, unter denen sich Flußpferde verbergen, die nachts an Land waten, um in Ufernähe gelegene Felder abzugrasen. Früh am Morgen herrscht reger Fährbetrieb: Pirogen aus ausgehöhlten Baumstämmen transportieren Passagiere über den Fluß und kehren, mit Fahrrädern und Gießkannen beladen, wieder zurück. Auf der anderen Seite des Chari liegt Kamerun, und Schmuggler nutzen das Preisgefälle aus – ein kleiner Grenzverkehr, der von den Behörden geduldet wird.

Das in der Sahelzone gelegene Tschad gehört zu den ärmsten Ländern Afrikas, und die Hauptstadt N’djamena, früher Fort Lamy, sieht aus wie ein Wüstencamp. Glühendheißer Wind treibt Staub durch die Straßen, und Lastwagen, Land Rover und Jeeps fahren zwischen Ministerien, Botschaften und Büros von Hilfsorganisationen hin und her. Die Mauern sind mit bunten Bildern bemalt zur Warnung vor Landminen, Cholera und Aids; auf Schautafeln ruft die Regierung zu regelmäßigem Händewaschen und zur Benutzung von Kondomen auf. Schwer zu glauben, daß diese von Wellblechhütten umbrandete Stadt einst ein Zentrum afrikanischer Großreiche war. Im historischen Museum wird der Unterkiefer des homo tschadensis gezeigt, Lucys älterer Bruder, der vor 3,5 Millionen Jahren gelebt haben soll.

»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht«, sagt der hochrangige Vertreter einer westlichen Supermacht, dessen Namen ich nicht nennen darf – das gehört zu den Spielregeln, auf die wir uns vor dem Gespräch geeinigt haben. Im Vorzimmer seines Büros laufen rund um die Uhr Nachrichten von CNN, so als sei die Botschaft mit dem Sender verkabelt, und an der Wand hängt ein Evakuierungsplan mit der Aufforderung, im Fall eines Angriffs Geheimdokumente zu vernichten und alle Türen offen zu lassen, damit kein Botschaftsangehöriger im Innern des Gebäudes eingeschlossen wird. Daneben ein Poster mit Gebrauchsanweisungen zum Nachladen einer »Beretta«, wie sie Geheimagent 007, alias James Bond, zum Töten benutzt. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen wirkt die Atmosphäre zivil und entspannt.

»Die gute Nachricht ist, daß Darfur kein zweites Ruanda ist. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war lange in Kigali stationiert.« Er zeigt auf eine großflächige Landkarte, die neben Farbfotos des Außenministers und des amtierenden Präsidenten über seinem Schreibtisch hängt. »Die schlechte Nachricht ist, daß es sich um den schlimmsten Konflikt im heutigen Afrika handelt. Ethnische Vertreibung – kein Völkermord, aber nahe daran!«

Der Diplomat zwingt sein zuckendes Knie zur Ruhe und erläutert anhand der Landkarte, daß der in der Sahelzone liegende Osten des Tschad ein ökologisches Krisengebiet und zugleich Schauplatz einer humanitären Katastrophe ist. Das fragile Gleichgewicht sei schon jetzt zerstört durch zu viele Menschen, zu wenig Wasser und zu viel Vieh – und mit ihm der innere Frieden des Vielvölkerstaats Tschad. »Arabischstämmige Milizen morden, plündern, stehlen und vergewaltigen in Komplizenschaft mit der sudanesischen Armee, die ihnen Waffenhilfe leistet, während die Regierung in Khartum die Augen verschließt und angeblich von nichts weiß. In der Provinz Darfur leben zwei Millionen Menschen, von denen 800 000 aus ihren Dörfern vertrieben worden sind und seit Monaten schutzlos umherirren. 110 000 Flüchtlinge haben die tschadische Grenze überschritten, und mindestens 10 000 Männer und Frauen, Kinder und Greise wurden von Janjaweeds – so heißen die Nachfahren der arabischen Sklavenjäger – massakriert oder verschleppt. Die Zahlen sprechen für sich!«

Zum Abschied überreicht man mir einen Computerausdruck: Die Rede des amerikanischen Delegationsleiters Richard S. Williamson bei der Genfer Sitzung der UN-Menschenrechtskommission, die sich nur zu einer verhaltenen Verurteilung Sudans durchringen konnte. Ohne Namen zu nennen, geißelt Williamson die Halbherzigkeit der Europäer und vergleicht die ethnische Vertreibung in Darfur mit den Killing Fields in Kambodscha und dem Völkermord in Ruanda.

Der sudanesische Botschafter ist nicht einverstanden mit dieser Sicht. Hassan Bechir Abdulwahab – sein Name unterliegt nicht der Geheimhaltung – trägt ein weißes Gewand mit Turban und empfängt mich mit orientalischer Höflichkeit. Er war vor Öffnung des Eisernen Vorhangs in Prag stationiert und fuhr von dort nach Weiden in die Oberpfalz zum Einkaufen. Bechir liebt Deutschland und ging als zahlungskräftiger Kunde bei Mercedes in Sindelfingen aus und ein. »Europa versteht uns besser als Amerika«, sagt der Diplomat und schiebt mir eine Silberschale mit Datteln zu. »Ihr trinkt Tee mit uns und hört zu, was wir zu sagen haben. Die Amerikaner sind daran nicht interessiert. Sie wollen uns ihren Willen aufzwingen durch Diktat an Stelle von Dialog.«

Er winkt einem folkloristisch gekleideten Diener, der mir bittersüßen Tee einschenkt – eine Wohltat bei der trockenen Hitze hier. Der Botschafter lehnt sich zurück und erklärt, die Regierung in Khartum wolle freundschaftliche Beziehungen zu den USA. Sie sei Washington in jeder Hinsicht entgegengekommen: Durch die Auslieferung des Terroristen Carlos und durch frühzeitige Hinweise auf Osama Bin Laden, dessen Firma im Sudan Straßen gebaut habe. Anstatt die Hinweise ernstzunehmen, habe das Pentagon als Vergeltung für den Bombenanschlag von Nairobi eine Medikamentenfabrik in Khartum zerstört und die zugesagte Wiedergutmachung nie bezahlt. Dabei habe die sudanesische Regierung mit Terroristen nichts im Sinn – im Gegenteil: Den fundamentalistischen Heißsporn Turabi habe sie politisch kaltgestellt. Er kenne ihn persönlich: Hassan Turabi sei ein anerkannter Experte für islamisches Recht, aber statt sich auf Gelehrsamkeit zu beschränken, predige er Haß und habe sich durch seinen Fanatismus selbst ins Gefängnis gebracht. Der Mann sei verrückt!

»Und was sagen Sie zu den Menschenrechtsverletzungen im Westsudan?«

Bechir beugt sich vor und zündet sich eine Zigarette an. »In Darfur lebten zahlreiche Ethnien friedlich nebeneinander: Zaghawa, Fur, Massalit und andere. Letztes Jahr zettelten die Zaghawas einen Aufstand gegen die Zentralregierung an, unterstützt durch Waffen und Soldaten aus dem Tschad. Dessen Staatschef Déby ist unser Freund, denn er kam mit sudanesischer Hilfe an die Macht.« Doch die tschadische Armee werde von Zaghawas dominiert, die in Darfur einen separaten Staat errichten wollten. Sie glaubten, der Moment zum Losschlagen sei gekommen, als die Regierung in Khartum, als Zeichen ihres guten Willens, Waffenstillstand schloß mit den Rebellen im Südsudan. Um den Friedensprozeß zu stören, hätten die Zaghawas Polizei- und Militärposten angegriffen. »Wir sind verpflichtet, unsere nationale Souveränität zu verteidigen, und die sudanesische Armee hat den Aufstand niedergeschlagen. Falls es dabei zu Menschenrechtsverletzungen kam, bedauern wir dies und haben unsere Bereitschaft erklärt, UN-Beobachter und Hilfsorganisationen nach Darfur einreisen zu lassen. Trotzdem wird Sudan als Schurkenstaat verteufelt und in den Medien an den Pranger gestellt!«

Szenenwechsel. Carnivore heißt Fleischfresser, und das Restaurant trägt seinen Namen zu Recht. Hier gibt es die besten Steaks von N’djamena, und nach Einbruch der Dunkelheit findet eine andere Art Fleischbeschau statt. Junge Frauen aus Kamerun, die im Tschad Abitur machen – das Kameruner Abitur wird in Frankreich nicht anerkannt – geben sich ein Stelldichein mit Geschäftsleuten, Diplomaten und Entwicklungshelfern. Einer von ihnen ist Georges, der seit drei Jahren in einer Oase im Norden des Tschad arbeitet, wo es weder Alkohol noch Frauen gibt: Ehemänner, Brüder und Väter halten sie eifersüchtig unter Verschluß. Alle zwei Wochen fährt er in die Hauptstadt, um Pernod zu trinken und sich sexuell auszutoben. Ich will wissen, wie er sich gegen AIDS schützt. »Es gibt zwei Denkschulen. Mein russischer Kollege behauptet, Wodka sei das sicherste Mittel gegen AIDS. Aber das ist russisches Roulette. Am besten legt man sich eine feste Freundin zu!« Zur Zeit hat Georges Liebeskummer: Seine Ex-Geliebte hat Abitur gemacht und ist nach Jaunde zurückgekehrt, und er kann sich nicht entscheiden zwischen Frau und Kind in Lyon und einer anderen Kamerunerin. Während Georges das Für und Wider erörtert, fegt eine Sturmbö durch das Gartenlokal, die Äste von den Bäumen und Speisekarten über die Tische wirbelt – ein Vorbote der Regenzeit, die den Osten des Tschad in eine Schlammwüste verwandeln wird.

Georges Nummer zwei, ein Namensvetter des Entwicklungshelfers, ist aus anderem Holz geschnitzt. Der Jesuitenpater arbeitet seit 36 Jahren im Tschad, trägt ausgelatschte Sandalen, und Malaria oder Hepatitis hat seine Haut gelb gefärbt. 1984 – 86 hat er eine katastrophale Dürre miterlebt, in der die Bauern Haus und Hof verließen und ihre Kinder im Busch aussetzten, weil sie weder Wasser noch Nahrung fanden. Zehn Jahre zuvor hatte ein Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd das Land in feindliche Lager geteilt; wer die unsichtbare Front überschritt, wurde verdächtigt, ein Kollaborateur oder Verräter zu sein.

»Stammesfehden haben hierzulande Tradition, denn alle ethnischen Gruppen haben alte Rechnungen miteinander zu begleichen«, sagt Pater Georges, der mir im Büro des Erzbischofs, der Procure, unter einem Papst-Poster gegenübersitzt. »Nicht nur Polizei und Armee, auch die Nachbarstaaten Sudan und Libyen mischen in undurchsichtiger Weise mit. Es geht um die Verteilung immer knapper werdender Ressourcen, und für Nomaden ist Viehdiebstahl kein Verbrechen, sondern Ehrensache. Die Zaghawas sind ein altes Kriegervolk, und bevor sie in Darfur rebellierten, haben Zaghawa-Söldner in der Zentralafrikanischen Republik einen dem Tschad genehmen Putschoffizier namens Bozizé an die Macht gebracht. In letzter Zeit aber nehmen die Verteilungskämpfe immer bestialischere Formen an, und was derzeit an der sudanesischen Grenze passiert, sprengt den Rahmen der üblichen Banditentätigkeit und ist offener Krieg. Passen Sie auf sich auf!«

»Die Vertreibung aus ihren Häusern ist schlimmster Stress für Kinder, alte und behinderte Menschen, die am verwundbarsten sind«, lese ich in einer Broschüre des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Wir fliegen in 23 000 Fuß Höhe, unter uns die von ausgetrockneten Flüssen durchzogene Savanne, eingehüllt in gelbbraunen Dunst. Es war nicht leicht, einen Platz in einem der Hilfsflüge zu ergattern; prominente Politiker, VIPs genannt, haben Vorrang, oder die Maschinen bleiben wegen technischer Pannen am Boden. Stundenlanges Warten auf der Piste hat das Flugzeug aufgeheizt; im Innern ist es heiß wie in einem Hochofen, und die Passagiere – zwei italienische Entwicklungshelfer und eine deutsche Mitarbeiterin von Caritas International – fächeln sich mit Faltblättern Luft zu. Noch heißer ist es bei der Landung in Abéché; um dem Gluthauch zu entkommen, suchen wir unter dem Heck der »Beechcraft 200« Schutz, während eine »Transall« der französischen Luftwaffe mit apokalyptischem Donnern auf der Piste niedergeht. Seit dem Einfall libyscher Truppen in den siebziger Jahren ist französisches Militär hier stationiert. Am Rand des Flugfelds wächst ein zerzauster Kameldornbaum, in dessen löchrigem Schatten sich das Empfangskomitee zusammendrängt: Vertreter örtlicher Hilfsorganisationen, aber der für mich zuständige Pressesprecher des Welternährungsprogramms ist nicht dabei. Nach kurzer Beratschlagung schließe ich mich der Caritas-Mitarbeiterin an. Sie heißt Christine Decker, kommt aus Freiburg und hat dasselbe Ziel wie ich: Die Flüchtlingslager entlang der Grenze zu besuchen, um sich ein Bild zu machen von der Lage der Vertriebenen, das nicht auf bloßem Hörensagen, sondern auf persönlichem Augenschein beruht.

Doch das ist leichter gesagt als getan, denn vorher sind bürokratische Hürden zu überwinden und administrative Genehmigungen einzuholen, ohne die der Aufenthalt im Grenzgebiet illegal und doppelt gefährlich ist: Reporter, die unangemeldet einreisen, werden als Spione verhaftet und verhört, abgeschoben oder ausgewiesen. Philippe, Büroleiter eines katholischen Hilfswerks namens SECADEV, das mit der Caritas kooperiert, weckt den Ortskommandanten aus seiner Siesta. Der schickt uns weiter zum Polizeichef und von dort zum Gouverneur, der uns bei Einbruch der Dämmerung in seinem Palast empfängt. Ein leerer Repräsentationsraum mit vom Wind bewegten Vorhängen, verstaubten Teppichen und einem überlebensgroßen Porträt des Staatspräsidenten, unter dem der Gouverneur sich auf einer Art Thron niederläßt, während ich wie ein angezählter Boxer erschöpft in einen Ledersessel sinke. Der Polizeichef holt eine Taschenlampe, und im tanzenden Lichtkegel zeigt der Gouverneur uns die Lage der Provinz Ouaddai auf der Landkarte, die sich immer wieder unter seinen Händen zusammenrollt. Die Grenze mit Sudan sei über tausend Kilometer lang und deshalb schwer zu kontrollieren, erläutert er, während ein Bedienter lauwarme Limonade ausschenkt. Die sudanesische Regierung halte sich nicht an den kürzlich vereinbarten Waffenstillstand; bei der Verfolgung von Flüchtenden seien die Reitermilizen wiederholt auf tschadisches Gebiet vorgedrungen, um Vieh zu rauben und grenznahe Dörfer zu plündern; letzte Nacht hätten Janjaweeds bei Koulbous die Grenze überschritten, wie Radio France meldete. Ich will wissen, wer die Milizen sind und in wessen Auftrag sie handeln. »Sie nennen sich Araber«, sagt der Gouverneur, »aber sie sind keine. Jan heißt Waffe und Ja heißt Pferd. Es sind bewaffnete Reiter, hellhäutige Sudanesen, Zivilisten und Armeeangehörige, die in offiziellem Auftrag morden, stehlen und vergewaltigen, um die autochthone Bevölkerung aus Darfur zu vertreiben. Die sudanesische Regierung lügt, wenn sie behauptet, sie wisse von nichts, und gleichzeitig verspricht, die Übergriffe zu unterbinden. Das sind leere Worte, um Zeit zu gewinnen und vollendete Tatsachen zu schaffen vor Beginn der Regenzeit, die das Gebiet unpassierbar machen wird. – Wir haben nichts gegen unsere sudanesischen Brüder«, fügt der Gouverneur nach einer Pause hinzu und zündet sich eine Filterzigarette an. »Ich war kürzlich in Khartum als Mitglied einer Verhandlungsdelegation, und ich frage Sie: Wenn in Darfur wirklich Frieden herrscht, wie die sudanesische Regierung beteuert – warum kommen dann täglich mehr Flüchtlinge über die Grenze?«

»Und was verspricht sich Khartum vom Einsatz der Milizen?«–»Die Janjaweeds alimentieren sich selbst – durch Raub und Mord. Sie kosten nichts, sind niemandem zur Rechenschaft verpflichtet und nirgendwo offiziell registriert. Wenn einer von ihnen verwundet wird oder stirbt, kräht kein Hahn nach ihm.«

Der Gouverneur kommt aus der Hauptstadt und ist seit vier Jahren in Abéché stationiert. Um Loyalitätskonflikte zu vermeiden, werden alle leitenden Funktionen mit Auswärtigen besetzt – teile und herrsche auch im Tschad. Als ich ihm meine Visitenkarte überreiche, entsteht große Verlegenheit. Der Polizeichef schwärmt mit der Taschenlampe aus, und es dauert lange, bis er den Managerkoffer des Gouverneurs gefunden hat, aus dem dieser, zwischen Banknoten und Dokumenten, eine arabisch bedruckte Karte hervorzieht, auf die er mit goldenem Füllfederhalter seinen Namen schreibt: Haroun Saleh, Gouverneur du Ouaddai.

Am nächsten Tag brechen wir in aller Frühe auf. Der gemietete Land Rover ist vollgepackt mit Trinkwasser und Lebensmitteln, hauptsächlich Keksen; dazwischen eine mit Diesel gefüllte Tonne, die bei jeder Unebenheit des Bodens gegen die Wagendecke schlägt. Im Grenzgebiet gibt es weder Tankstellen noch Geschäfte, kein Wasser und keinen Strom – ganz zu schweigen von Hotels oder Restaurants. Issah, der Chauffeur, sieht aus wie ein Tuareg; außer französisch und arabisch spricht er mehrere afrikanische Sprachen, und es ist mir schleierhaft, wie er sich ohne Straßenschilder und Wegmarkierungen orientiert: Einziger Anhaltspunkt sind nebeneinander herlaufende oder sich überkreuzende Reifenspuren, die irgendwann in andere Richtungen abbiegen. Wir fahren durch die mit Felstrümmern übersäte Savanne und rasen im Eiltempo durch Flußbetten, die an Stelle von Wasser nur Sand und Steine führen. Links und rechts der Piste Dornbüsche und Krüppelakazien, an denen von Kindern gehütete Esel und Ziegen knabbern. Die Wüste sieht biblisch aus: Ein schattenspendender Baum ist ein Labsal hier, wo nur selten ein Auto vorüberfährt und jede Panne lebensgefährlich ist. Der Boden ist aufgeheizt wie eine Elektrokochplatte, und unter dem Sand liegt eine wasserundurchlässige Tonschicht, die das Land bei Regen in einen See verwandelt oder in zähen Morast, in dem die mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen steckenbleiben. Ouaddai-Dörfer, kreisrunde Lehmhütten mit Strohdächern, die wie verrutschte Zipfelmützen aussehen, Pferde und Kamele, die bei der Annäherung unseres Autos in Panik davonstieben.