Kitabı oxu: «Felsig, karg und hoffnungsgrün»

Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-728-7, Bestell-Nummer 588 786E

Dieses Buch in gedruckter Form: ISBN 978-3-937896-86-1, Bestell-Nummer 588 786

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar

Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson

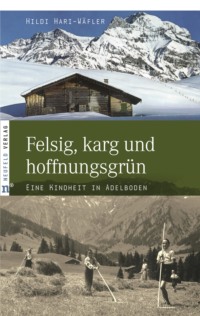

Umschlagbild (oben): Photo Klopfenstein, Adelboden,

www.photo-klopfenstein.ch: Die Scheune im Bärenschwand, wo die Verfasserin heute mit ihrem Mann lebt

Umschlagbild (unten): Privat: Wilhelm und Rosina Wäfler mit ihren Kindern beim Heuen, rechts die Verfasserin

Bilder im Innenteil: Privat; S. 158: Roland Nickel

Lektorat: Roland Nickel, Bahlingen am Kaiserstuhl

Satz: Neufeld Verlag

© 2009 Neufeld Verlag Schwarzenfeld

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch

Folgen Sie dem Neufeld Verlag auch auf www.facebook.com/NeufeldVerlag und in unserem Blog: www.neufeld-verlag.de/blog

HILDI HARI-WÄFLER

Felsig, karg und hoffnungsgrün

EINE KINDHEIT IN ADELBODEN

Inhalt

Einleitung

Eine Adelbodner Familie

Ferien im Engstligental

Unterwegs

Sommer, Herbst und Winter

Aus dem Familienalbum

Moderne Zeiten

Mutige Entscheidungen

Neues wagen

Weite Welt

Wege und Umwege

Überraschend anders

Unvergesslicher Abschied

Alles im Umbruch

Berufungen

Aufbruch zu neuen Ufern

Kommen und Gehen

Neufeld Verlag

Einleitung

Für einen Frühlingstag war es ungewöhnlich schwül in Adelboden. Vom Großlohner donnerten Lawinen ins Tal und in der Ferne ertönte ab und zu der Ruf des Kuckucks. Doch die junge Frau dort in der Oey, unterhalb des Dorfes, schien dies kaum wahr zu nehmen, so sehr war sie in ihre Gedanken versunken. Emsig verteilte sie mit ihrer Gabel Brocken um Brocken Mist aufs Land und zerkleinerte sie. Ihr Ehemann war schon vorausgegangen und hatte in regelmäßigen Abständen kleine Haufen Kuhdung auf das Feld gesetzt. Wo das Land flach war, erleichterte ihm eine Karre die Arbeit. An den steileren Hängen jedoch musste er den Mist in einer hölzernen Brente auf dem Rücken hinauftragen und auskippen.

Es blieb nicht viel Zeit, um die nötigen Arbeiten zu erledigen. Zum einen, weil auf einer Höhe von 1350 Metern über dem Meeresspiegel der eben erst erwachte Frühling sehr bald in den Sommer übergehen würde. Zum anderen, weil die Frau an diesem Tag immer öfter einen zunehmenden Schmerz in ihrem Bauch spürte. Das Kind in ihr drängte dem Licht der Welt entgegen.

Von Zeit zu Zeit hielt Wilhelm in seiner Arbeit inne und fragte seine Frau: „Rösi, wird dir die Arbeit nicht zu viel? Solltest du nicht aufhören damit und dir Ruhe gönnen?“ „Es geht schon“, gab sie zur Antwort, strich ihre wilden, krausen Haare aus der Stirn und richtete ihre hochgewachsene Gestalt mühsam auf. „Ich will dir helfen, solange es mir möglich ist.“ Nach Stunden intensiver Arbeit entschlossen sich die beiden schließlich zum Feierabend. Rösi ahnte, dass aus dem Feierabend wohl nichts werden würde.

Ihre Ahnungen gaben ihr Recht. An diesem Samstagabend, gegen 20 Uhr, gebar die 26-jährige Rosina ein Mädchen. Der anstrengende Arbeitstag der jungen Mutter, ihre erste Geburt und das fast vier Kilo schwere Kind machten die Geburt zu einem sehr mühsamen Ereignis. Vater Wilhelm nahm seine Erstgeborene freudig und behutsam auf den Arm, streichelte ihr vorsichtig mit der etwas rauen Hand über das Köpfchen und meinte: „Bist herzlich willkommen, mein liebes Mädchen. Schön, dass du da bist!“

Rosina lehnte sich erschöpft und zugleich erleichtert in die Kissen zurück. Eine Hildegard hätte es werden sollen, doch erinnerte der Name zu sehr an das Deutschland der Hitlerzeit. So wurde das Mädchen auf Vorschlag des Adelbodner Pfarrers Gelpke, der selbst ein Deutscher war, Hilda genannt. Es war der 4. Mai 1935.

Eine Adelbodner Familie

Bescheidene Anfänge

Als meine Eltern am 28. Oktober 1933 in der alten Dorfkirche von Adelboden ihre Ehe unter Gottes Segen stellten, war es ihnen damit ernst. Sie wollten für ihr gemeinsames Leben auf Gott vertrauen. Noch heute ist an ihrem einfachen Holzhaus der Satz zu lesen: „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut, im Himmel und auf Erden.“

Die jungen Eheleute waren arm und brachten so gut wie nichts mit in die Ehe.

Mein Vater, Wilhelm Wäfler, hatte bis zu seiner Heirat zusammen mit seinem Zwillingsbruder den elterlichen Hof bewirtschaftet. Sein eigener Vater war schon früh, mit 48 Jahren, gestorben. So wurde nichts aus dem Traum des Sohnes, nach der Schulzeit eine handwerkliche Lehre zu ergreifen. Wie gerne wäre er Schreiner oder Zimmermann geworden, denn Holz faszinierte ihn schon immer. Auch Maurer wäre für ihn in Frage gekommen. Doch seine Mutter traf eine andere Entscheidung: „Lohn kann ich dir keinen geben, aber wenn du einmal heiratest, erhältst du einen Teil des Landes.“ Also arbeitete mein Vater bis zu seinem 28. Lebensjahr unentgeltlich zu Hause. Dann wurden die an verschiedenen Orten gelegenen Landstücke auf die beiden Brüder und die acht Jahre jüngere Schwester aufgeteilt. Das Land bot meinen Eltern die nötige Garantie, um Geld von der Bank für den Bau eines einfachen Holzhauses zu erhalten. Es wurde dicht neben der bereits bestehenden Scheune errichtet.

Meine Mutter, Rosina Wäfler, wurde 1909 unter dem Familiennamen Rösti geboren. Sie war die Älteste von sechzehn Kindern. Da es immer wieder schwierig war, eine so große Familie zu ernähren, verließ Rosina schon früh das Elternhaus, um an verschiedenen Orten im Unterland ihre Erfahrungen zu sammeln. Unter anderem verbrachte sie zwei Jahre im Welschland, je ein Jahr in Genf und in Cernier. Sie sprach fließend Französisch. Besonders während ihrer Zeit in Genf litt sie unter so starkem Heimweh, dass sie sich manchmal am Boden wälzte, um den Schmerz zu verarbeiten. Es waren die Berge, die ihr fehlten, und auch ihre Familie. In Genf musste sie während der Mahlzeiten alleine in der Küche bleiben. Wenn dann die Überreste der Speisen aus dem Salon kamen, wurde sie aufgefordert zu essen – aber nur so viel, dass für den nächsten Tag noch übrig bliebe. Dabei kam manchmal von den Köstlichkeiten ohnehin nicht mehr viel zurück. Im ländlichen Cernier fühlte sie sich jedoch wohl und fand dort eine Freundin fürs Leben.

Nach dieser Zeit kam Rosina wieder nach Hause und versuchte, der Mutter in ihrer großen Aufgabe beizustehen. Es dauerte aber nie lange, bis diese zu ihr sagte: „Rösi, such dir doch wieder eine Stelle, deinem Vater wird angst, wenn so viele zu Hause sind“. In Weggis am Vierwaldstättersee erlernte Rosina den Beruf einer Wäscheschneiderin. Die Gegend gefiel ihr außerordentlich gut. Der See und die Berge hatten es ihr angetan. In der praktischen Abschlussprüfung schloss sie als Beste ab. Zurück in Adelboden, wurde sie dann vom Leinenhaus Maertens angestellt, bediente im Laden, nähte aber zur Hauptsache auf Bestellung der einheimischen Kunden und der Gäste. Außerdem konnte sie junge Frauen im Nähen ausbilden.

Auch als verheiratete Frau nahm sie Aufträge entgegen, fertigte Kleidungsstücke an oder nähte Aussteuerwäsche für Bräute. Oft saß sie tagelang an ihrer Tretmaschine – neben all der Hausarbeit, die erledigt werden musste. Es war jedoch keine Arbeit, die großen Gewinn einbrachte. Für ein Herrenhemd mit Kragen schnitt sie am Morgen den Stoff zu nach Muster, nähte dann die Teile zusammen und bis zum Abend waren auch die Knopflöcher in feinster Handarbeit ausgeführt. Für ihr Tagewerk erhielt sie dann gerade einmal zwei Franken fünfzig Rappen. Immer wieder musste sie auch anstelle von Bargeld Naturalien annehmen: Käse, Milch, Eier oder ein Stück Fleisch. Dann entsprach ihr Tageslohn etwa acht Litern Milch oder fünf Kilo Brot.

Nach der Hochzeit meiner Eltern dauerte es keine zwei Jahre, bis aus dem Ehepaar eine Familie wurde. Im Mai 1935 wurde ich geboren, gut ein Jahr später kam mein Bruder Wilhelm Junior, genannt Willi, zur Welt.

Mitten im Heuet, am 30. Juli 1936, hielt er seinen Einzug in der Oey. Die Hausgeburt verlief nicht ohne Schwierigkeiten und zog sich lange hin. Schließlich konnte auch er freudig begrüßt und willkommen geheißen werden. Ein männlicher Stammhalter zählte damals für bäuerliche Verhältnisse fast doppelt so viel. Der Hausarzt riet meinen Eltern jedoch, in Zukunft besser auf weitere Kinder zu verzichten. Das war ein gut gemeinter Ratschlag, allerdings gab er keine konkreten Hinweise, wie dieser zu befolgen sei. Empfängnisregelung und Familienplanung waren damals noch kaum ein Thema.

Willi war ein zartes Kind. Leider konnte ihn Mutter nicht stillen und Geld für Babynahrung war auch keines da. So wandte Rosina alle Künste an, um die Kuhmilch einigermaßen erträglich für ihren Sprössling zu machen. Als die Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, entwickelte Willi sich allmählich zu einem gesunden, lebhaften Buben.

Unser Wohnhaus in der Oey heute – nach mehrmaligem Umbau.

Nicht aufgeben

In den ersten Jahren waren die finanziellen Verhältnisse unserer Familie prekär. Oft sahen meine Eltern mit Bangen den Tagen entgegen, an denen der Pachtzins fällig wurde. Auch die Bank forderte pünktlich ihre Raten. So nutzte mein Vater jede Gelegenheit, um bei Straßenarbeiten, Baustellen, Bachverbauungen oder anderswo zusätzlich etwas zu verdienen. Er trotzte jedem Wetter, war ein beliebter Arbeiter, lernte schnell und begriff Zusammenhänge. Man merkte, dass er sich hier mit genau den Arbeiten beschäftigte, von denen er einst geträumt hatte. Das wirkte sich auch zu Hause positiv aus, indem er fortan sämtliche Reparaturen und kleineren Ausbauten selbst ausführen konnte.

Mein Vater war ein typischer „Rucksäcklibauer“. So nannte man damals alle jene Bergbauern, deren Familien nicht allein vom Ertrag der Landwirtschaft leben konnten. Sobald der Winter vorbei war, packten sie ihre Verpflegung in den Rucksack und nahmen für kürzere oder längere Zeit jede Tätigkeit an, die sich ihnen bot. Natürlich war das nicht immer einfach. Gerade in der Zeit der Rezession in den 1930er-Jahren war es nicht selbstverständlich, eine Anstellung zu finden.

Wenn die Männer im Tal oder auswärts unterwegs waren und Geld verdienten, lag die Hauptverantwortung für den bäuerlichen Betrieb auf den Frauen. Die schwersten Arbeiten wurden auf den Feierabend verlegt oder auf den freien Samstagnachmittag. Der Sonntag war dafür da, um für die kommende Woche aufzutanken und neue Kraft zu schöpfen für Körper und Seele.

Meiner Mutter fiel die Umstellung von der feinen Arbeit am Nähtisch auf das Bauern nicht leicht. So musste sie, die junge Schneiderin, von einem Tag auf den anderen das Melken erlernen. Zu der Zeit betreute Wilhelm während des Winters zusammen mit einigen anderen Männern die Eisbahn des Hotels National und kam deshalb nachts nicht heim. Fast jedes Hotel hatte damals seine eigene Eisbahn. Diese musste bei gewissen Minustemperaturen gespritzt und bei Schneefällen geräumt werden. Natürlich war Mutter sehr aufgeregt, denn von Hand melken will geübt sein. Es braucht nicht nur Kraft in den Händen, sondern auch Geschicklichkeit, eine gewisse Technik und vor allem Ausdauer. Nicht jede Kuh hält still – und schon gar nicht bei einer Anfängerin. Das erfuhr auch Mutter. So konnte es leicht geschehen, dass der Melkstuhl, auf dem sie saß, durch eine ungeschickte Bewegung der Kuh ins Wanken geriet und der Kessel mit der Milch umkippte. Oder Sie musste inkauf nehmen, dass der nasse Schwanz einer Kuh sie mitten ins Gesicht traf. Es verging einige Zeit, bis Rosina auf das gewohnte Quantum Milch kam. Durch Melkfett, das den Kühen an die Euter gestrichen wurde, heilten schließlich auch ihre rissigen Hände wieder.

Während einiger Jahre hatten meine Eltern jedoch noch ganz andere Sorgen mit den Tieren im Stall. Auf unerklärliche Weise und ohne triftigen Grund wurde immer wieder eines der Tiere krank oder verlor eine Kuh ihr Kalb. Der Tierarzt hatte öfter in unserem Stall zu tun. Manchmal blieb nichts anderes übrig, als ein Tier zu schlachten. Das legte sich belastend auf die Gemüter. In diesen harten Jahren musste Mutter oft mit Tränen in den Augen die nötigsten Lebensmittel für den Haushalt beschaffen. Der Krämer schrieb geduldig auf, bis er irgendwann zu seinem Betrag kam. Später, als alles besser wurde, nahm sich Rosina vor: „Gerate nur nie wieder in eine solche Lage.“

Die Schwierigkeiten dauerten einige Jahre und hörten dann plötzlich auf mit einer Kuh namens „Freude“. Sie war durch Kauf in den Stall gekommen und sorgte für gesunden, meist weiblichen Nachwuchs mit großer Milchleistung. Die Nachkommen der „Freude“ waren bei den Viehhändlern sehr begehrt.

Rosina Wäfler-Rösti mit Willi und Hildi (stehend).

Hildis erster Geburtstag am 4. Mai 1936.

Scheune in Flammen

An einem Vormittag im Juni kam Bewegung in die Bevölkerung von Adelboden. Das Feuerhorn ertönte an allen Ecken. „Es brennt! Es brennt!“, riefen die einen den anderen zu. „Ja, wo brennt es denn? Hier im Dorf kann es nicht sein, das müssten wir sehen.“ „Unten in der Oey, direkt unter dem Hotel Nevada Palace, steht ein Haus oder eine Scheune oder beides in Flammen. Genaues wissen wir nicht. Es muss bei Wäflers sein – nicht das alte Bauernhaus der Witwe, sondern die Gebäude des Sohnes Wilhelm, ganz in der Nähe.“ Auf dem Risetensträßli, nahe dem Dorf, sammelten sich bereits Neugierige. Die ersten Feuerwehrleute trafen ein, suchten in Eile den Wasseranschluss an den Hydranten, legten Schläuche und begannen zu spritzen. Das geschah innerhalb kürzester Zeit, trotz des hochgewachsenen Grases, das die Arbeit erschwerte. Es war glücklicherweise die Scheune, die lichterloh brannte. Die Feuerwehrleute spritzten auf die Scheune, jedoch nicht, um sie zu retten. Ihre Sorge galt dem Wohnhaus, das dicht daneben stand. Dessen Wände hatten sich bereits auf der dem Feuer zugewandten Seite von der Hitze schwarz verfärbt. So wurden auch auf sie Wasserschläuche gerichtet. Inzwischen warfen freiwillige Helfer den Hausrat planlos über den Sims der Laube ins Freie. Da lagen Bettwäsche, Bettgestelle, Matratzen, Kochgeschirr, kleinere Möbel, Kleider und viele andere Gegenstände wirr durcheinander im Gras und bildeten ein unglaubliches Chaos.

Als ich von der Schule kam, hatte ich bereits unterwegs etwas vom Brand vernommen. Mir bot sich ein Bild der Verwüstung. Von der Scheune waren nur noch Umrisse zu erkennen, ein hohles, brennendes Gerüst mit Teilen des Daches, der Wände und des Zwischenbodens. Mit fürchterlichem Krach stürzten einzelne Balken Funken stiebend zu Boden. „Gib acht, Hildi“, rief meine vorübereilende Mutter mir zu. „Halte dich fern von der Brandstelle; es ist viel zu gefährlich, in die Nähe zu kommen.“ Es blieb mir keine Zeit, die Frage zu stellen, wie so etwas nur passieren konnte. Auch im Wohnhaus gab es kein ruhiges Plätzchen für mich. Alles schien außer Kurs geraten, nichts funktionierte mehr wie früher. Trotz der vielen Leute um mich herum fühlte ich mich in diesem Moment einsam und verlassen.

Wie gut, dass es windstill war, sonst wäre es wohl um das Haus geschehen gewesen. Endlich, endlich schienen die Feuerwehrleute das Feuer im Griff und die Gefahr gebannt zu haben.

Der Rest der Scheune sank in sich zusammen. Glühende Überreste, bereit, beim leisesten Windhauch wieder in Feuer auszubrechen, ragten in die Luft. Ein flüchtiger Blick auf das, was übrig blieb, bestätigte: Da ist nichts mehr zu retten, nichts mehr zu gebrauchen, außer einigen angekohlten Balken, die eventuell noch als Brennholz verwertet werden können, und einigen Dachziegeln, die noch ganz sind.

Mein Vater arbeitete zu der Zeit in Kandersteg, im Nebental, als ihn die Nachricht erreichte: „Bei dir zu Hause brennt es!“ Er überlegte nicht lange, bestieg sein Fahrrad – mit Rücktrittbremse und ohne Gangschaltung – und sauste die kurvenreiche Straße hinunter in Richtung Frutigen. Dort legte er sich in die Pedale, um die gut 500 Meter Höhendifferenz bis nach Adelboden zu überwinden. Bei unserem Wohnhaus angekommen, stieg er atemlos von seinem „Göppel“. Er hatte die fast dreißig Kilometer, von denen die Hälfte ein steiler Aufstieg war, zurückgelegt, ohne einmal abzusteigen. Mit großem inneren Schmerz musste er sich vom Ausmaß der Katastrophe überzeugen.

Wie nur konnte dieser Brand ausbrechen? Mutter Rosina war für einen Augenblick außer Haus gewesen. Willi, dem es ohne seine Schwester, die vor kurzem die Schule begonnen hatte, wohl langweilig wurde, beschäftigte sich selbst in einem Nebenraum der Scheune. Da waren so viele interessante Gegenstände und Werkzeuge aller Art beieinander. Plötzlich fiel sein Blick auf einen Haufen Späne, die kürzlich aus der Sägerei geholt worden waren. Mit diesen würde es sich gut spielen lassen. Die mussten ja auch leicht brennen. Nur schnell sehen, wie das funktioniert. Zündhölzer waren in der Küche, etwas erhöht aufbewahrt, mit einem Stuhl erreichbar. Aus dem Spielchen wurde bitterer Ernst.

Mein Bruder erschrak heftig. Nie hätte er das Ausmaß seines Handelns erahnt. So schnell ihn seine kurzen Beine trugen, sprang er taleinwärts. Nur fort, fort von allem! Die kleine, rundliche Tresi, des Postgodis Frau mit dem lachenden Gesicht und den Grübchen in den Wangen, hielt den verängstigten Buben auf. „Willi, hast du es so eilig? Wohin willst du? Komm doch für einen Augenblick zu mir in die Stube. Ich habe gern Gesellschaft. Du hast sicher Hunger?“ Tresi war ohne Kinder geblieben, aber liebte sie. Beruhigend sprach sie auf Willi ein und stellte ihm ein dick bestrichenes Butterbrot und eine Tasse Milch auf den behäbigen, schweren Tisch aus Eichenholz. Es war eine gemütliche Stube mit einem Trittofen, der im Winter herrlich wärmte und zum Sitzen einlud. Dicke, schwere Balken trugen die Decke. Kleine Fenster mit winzigen Scheiben erhellten den Raum. Rechts oben in der Ecke des Fensters stand mit Zierschrift auf der Scheibe geschrieben: „Anna Zürcher, geb. im Jahre 1759!“

Es war nicht leicht, Willi zum Reden zu bringen. Dicke Tränen rollten seine Backen herunter. Aus den paar Worten, die nur stockend über seine Lippen kamen, konnte Tresi sich einige unklare Zusammenhänge reimen. Sie war froh, ihn wenigstens hier in Sicherheit zu haben, und teilte dies Mutter mit, damit sie sich nicht noch zusätzliche Sorgen zu machen brauchte. Was hätte wohl auf seiner Flucht alles geschehen können?

Es war klar, die Scheune musste so bald wie möglich wieder aufgebaut werden. Spätestens im Herbst sollte das Vieh darin untergebracht werden können. Das Heu der bevorstehenden Ernte konnte vorübergehend zu Zuckerstockförmigen Tristen aufgeschichtet werden. Es gab viele zusätzlichen Umtriebe, Abklärungen mit den Versicherungen, langwierige, Zeit raubende Aufräumarbeiten und Pläne für den Neubau.

Trotz allem atmeten alle erleichtert auf: „Wir hatten unerhörtes Glück. Der Bub ist mit dem Schrecken davon gekommen. Ihm ist glücklicherweise nichts zugestoßen. Wohl ist die Scheune total abgebrannt, aber das Wohnhaus erlitt keinen beträchtlichen Schaden. Die Hand des Höchsten war über uns und bewahrte uns vor Schlimmerem.“ Die Eltern vergaßen nicht, ein herzliches Dankeschön zum Himmel zu schicken.

Großmutter Marie Wäfler-Zurbrügg mit Willi und Hildi.