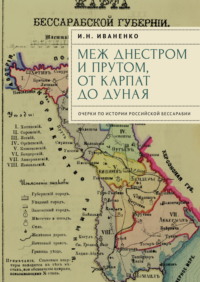

Kitabı oxu: «Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии»

Данная книга увидела свет благодаря помощи Богдана Безпалько и других благотворителей, поддерживающих традиции русского меценатства

Рецензенты:

доктор исторических наук В. А. Ливцов

кандидат исторических наук А. А. Васильев

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© И.Н. Иваненко, 2025

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025

Предисловие

В 1814 году во вновь образованной Бессарабской области Российской империи прошли первые в истории региона выборы. Местная знать избрала из своей среды депутацию, которая отправилась в Москву встречать императора Александра I, возвращавшегося из победоносного похода русских войск в Европу. Лидер этой делегации Дмитрий Рышкан фактически встал первым предводителем дворянства Бессарабии. А в следующем 1815 году началась работа над Областным уставом, который тремя годами позже собственноручно подписал в Кишинёве всероссийский император.

Данная книга посвящена развитию Бессарабской области (впоследствии – губернии) в составе Российской империи. В сборник вошли очерки для информационных ресурсов Украина. ру, Спутник Молдова и Взгляд, посвящённые малоизвестным эпизодам истории региона Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья (Большой Бессарабии) в XVIII – начале XX веков.

Малоизвестны они поскольку в советский период дореволюционная Бессарабия рассматривалась лишь как предтеча социалистического Молдавского государства. Поэтому в массовых изданиях не находила должного отражения деятельность талантливых русских наместников Михаила Воронцова, Александра Строгонова или неоднозначное влияние Большевистского переворота 1917 года на румынскую оккупацию региона. В современных же Республике Молдова и Украине навязывается восприятие Бессарабской губернии как проявления «российского колониализма», а значит, «за скобками» остаются широкомасштабные социально-экономические программы имперских властей в регионе, участие бессарабцев в определении государственной политики России.

Вместе с тем именно «русский» век (в 1812 по 1918 годах) стал одним из наиболее продуктивных для Большой Бессарабии в контексте роста численности населения, хозяйственного и политического развития.

Начался он с «собирания земель». Прежняя раздробленность междуречья на цинуты (уезды) Молдавского княжества, османские райи (крепости – города) и владения бессарабских татар была ликвидирована. В рамках проведённой в 1812 году административной реформы топоним «Бессарабия» стал применяться ко всему региону между Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная, а не только лишь в отношении приморской части междуречья, как было ранее.

Таким образом была создана Бессарабская область России в естественных природных границах. Во втором десятилетии XIX века она являлась едва ли не самым безлюдным регионом Европы, а в конце столетия численность бессарабцев достигла почти двух миллионов человек.

Благодаря имперским инвестициям и огромному российскому рынку сбыта широко распространились, казалось бы, извечные атрибуты регионального хозяйства: виноградники и виноделие, садоводство и товарное овощеводство, хлебопашество. Были налажены пароходное и железнодорожное сообщение, возникли первые мануфактуры, открылись церковные и светские образовательные учреждения и типографии. Российские архитекторы создали артефакты и по сей день выполняющие роль визитных карточек бессарабских городов. Да и сами города приобрели европейский облик именно в данный период.

Активная миграция в российскую провинцию молдаван, славян, гагаузов, немцев и евреев сформировала здесь многонациональное население. Причём, ни один из этносов не получил в Бессарабской области – губернии абсолютного преобладания.

Конечно же российский регион испытывал и серьёзные проблемы. Масштабно проявились они в дни печально знаменитого еврейского погрома в Кишинёве 1903 года и во время Первой русской революции.

Тем не менее, вплоть до 1918 года население губернии оставалось лояльным к российским властям. Не случись румынского вторжения, вряд ли стоило бы ожидать мощного движения за отделение Бессарабии от России. Напротив, бессарабцы оказывали упорное сопротивление румынской оккупации.

Структура книги отражает авторский подход к периодизации истории Бессарабии.

Первая глава посвящена «потурчению» региона в преддверии его российского завоевания. Процессы, развернувшиеся в первой половине XVIII столетия, грозили превращением всего Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья в османский пашалык – ординарную провинцию под прямым управлением Порты. Такой ход событий вполне мог бы привести к формированию в Бессарабии общества, схожего в конфессиональном плане с современными Боснией или Косово.

Однако кровопролитные русско-турецкие войны разрушили эту перспективу. Александр I, изгнавший османов из Бессарабии, видел освобождённую страну как аналог самоуправляемых Финляндии и Польши – автономных княжеств на западных рубежах Российской империи.

Вторая глава посвящена административным трансформациям Бессарабской области во время её присоединения к России. Ключевым эпизодом здесь является «польский эксперимент», когда по лекалам Царства Польского в Бессарабии попытались выстроить шляхетскую демократию.

Однако ещё при жизни Александра I данная административная модель перестала отвечать интересам Российской империи. Кроме того, сама Бессарабия с тогда ещё малочисленным населением и ничтожным элитным слоем явно недотягивала до статуса автономного княжества.

Третья глава посвящена экономической интеграции Бессарабии в Россию, начавшейся в правление царского наместника Михаила Воронцова. В этот период регион лишился ряда автономных прав, но за то он испытал небывалый до той поры приток государственных и частных инвестиций. Что позволило в короткие сроки ещё недавно отсталой провинции превратиться в хлебную житницу и по объёму производства зерновых обогнать гораздо более экономически освоенную, но оставшуюся под властью османов Запрутскую Молдавию.

В середине XIX века Днестровко-Пруто-Дунайский регион обрёл лидирующие позиции на всероссийском рынке виноделия, что определяет его экономическую жизнь и по сегодняшний день. Рост транспортной связанности с Российской империей стимулировал бурное развитие овощеводства и садоводства.

Пребывание Южной Бессарабии на протяжении двух десятков лет в составе формирующегося Румынского королевства ярко продемонстрировало безальтернативность российского рынка сбыта для местной экономики.

В период русских революций произошло обострение классовых и этнических противоречий. Данной драматичной странице истории посвящена четвёртая глава. Специфика Бессарабской губернии в начале XX века состояла в том, что в ней были очень сильны право-монархические настроения. Депутатский корпус самой радикальной из всех дореволюционных Первой Госдумы, избранный в Бессарабии, отличался весьма умеренными взглядами.

Выходец из среды бессарабских дворян Лев Кассо не побоялся занять «расстрельную» должность министра народного просвещения в правительстве Петра Столыпина. В этом качестве он повёл энергичную и не безуспешную борьбу с засильем леволиберальных и революционных взглядов в российских университетах.

Даже после большевистского переворота Петербурге центробежные устремления в Кишинёве долго не могли набрать силу. Преобладающими они стали в ходе иностранной интервенции и объявления независимости Украинской Народной Республики, физически отделившей Днестроско-Пруто-Дунайский регион от остальной России.

А за тем произошло расчленение Большой Бессарабии. Причём в прямом и переносном случае. Её жители лишились таких завоеваний российского периода как всеобщее избирательное право, система земского самоуправления, многие гражданские свободы. В рамках Румынского королевства регион лишился автономного статуса, а за тем был упразднён и как административная единица, оказавшись разделённым между соседними провинциями.

Примечательно, что после присоединения Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья к Советскому Союзу в 1940 и в 1944 годах его административная раздельность сохранилась. Правда на сей раз между социалистическими Украиной и Молдавией. В таком виде он продолжает прибывать и по сей день.

Таким образом Большая Бессарабия, являвшаяся плодом цивилизаторской политики Российской империи, ушла в историю почти сразу же после крушения этой империи. Во многом это было закономерным явлением, поскольку многонациональная и поликультурная провинция не вписывалась в проекты строительства национальных государств во главе с этнократическими элитами.

Тем не менее, не смотря на все попытки «отменить» созданную россиянами Большую Бессарабию, многие её проявления продолжают жить и сегодня. Сохраняется бессарабское двуязычие, когда внутри национальных общин используются их родной язык, но коммуникация между представителями разных этносов осуществляется на русском. Поддерживаются трансграничные хозяйственные и гуманитарные связи в регионе. Особенно это актуально для произвольно разделённых государственными границами буджакских болгар и гагаузов. Вопреки стараниям фальсификаторов истории продолжает существовать общий взгляд на знаковые для региона исторические события (Катульская битва 1770 года, штурм Измаила 1789 года, Падение османского владычества в 1812 году, Ясско-Кишинёвская операция 1944 года и освобождение от нацизма).

Наконец и сегодня доминирует пространственное восприятие Бессарабии в её «российских» границах: меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная.

* * *

Глава 1

В преддверии российской бессарабии

Как Россия завоёвывала и теряла выход к Дунаю

Можно сказать, что история Руси, Российского государства связана была в Дунаем изначально – ведь именно здесь князь Святослав основал Переяславец, который должен был стать новой столицей Руси вместо нелюбимого им Киева. После этого Россия столетиями стремилась к великой реке Европы.

29 июня ежегодно отмечается Международный день Дуная. Россия, хотя и не имеет выхода к этой реке, является полноправным членом Дунайской комиссии (ДК). Эта межправительственная организация регулирует судоходство по крупнейшей реке Центральной и Юго-Восточной Европы. Русский язык – один из трёх официальных языков ДК, наряду с немецким и французским.

Российская Федерация унаследовала членство в Комиссии от Советского Союза. Получившая же в 1940 году дунайское побережье Украинская ССР обладает отдельным членством в ДК с момента её учреждения в 1949 году.

Ещё Нестор-летописец указывал на Дунай как место, с которого началось расселение славян. В современной же исторической науке всё большее признание получает концепция, что бурное развитие восточных славян конца VIII–IX веков связано с миграцией на север переселенцев с Дуная.

После Великого переселения народов, пришедшие на Дунай славяне, сформировали в синтезе с балканскими фракийцами довольно продвинутую для своего времени культуру. Её следы мы можем наблюдать в переплетении мифологий славян и фракийцев (дальних предков современных молдаван и румын).

К примеру, богиня любви, женитьбы и счастья (у фракийцев Lado, Lele, а у восточных славян – Лада, Лель); бог зимнего солнцестояния (фракийцы – Colinda, славяне – Коляда); злые феи (фракийцы – rusalii, славяне – русалки) и т. п.

За загадочным упоминанием в «Слове о полку Игореве» о «веках Трояна» скорее всего кроются следы общего для славян и фракийцев культа зимнего божества Трояна (у сербов и болгар до сих пор сохранились сказания о нём).

В VI–VII веках Подунавье подверглось аварскому завоеванию, а через столетие после его окончания регион стал ареной столкновения тюркских кочевников и франков. Дунайские славяне вынуждены были мигрировать, обогатив более высокой культурой своих северных собратьев. Именно в ходе данного процесса на обширных пространствах от современных Подолии и Белгородчины до Костромской и Архангельской областей получили распространение топонимы с корнем «дунай».

А ещё упоминания о Дунай-реке закрепилось в народных песнях, колядках, присказках. К примеру, одна из обрядовых свадебных песен поморов содержит обращение к «славной Дунай-реке» и просьбу невесты о прощальной прогулке по ней. С одной стороны, в устном народном творчестве Дунай выступал как райское место, где царит свобода и благополучие. С другой стороны, Дунай – это рубеж, за которым заканчивается всякая привычная жизнь. Обиженные князем Владимиром былинные богатыри покидали родную землю, уходя за Дунай. Степан Разин, как рассказывает народная песня, в конце жизни оказывается на Дунае и просит похоронить его у «белого камешка» на перепутье дорог.

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце Дунайском. Там – середина моей земли, там собираются всякие блага: от греков – золото, ткани, вина и плоды, от чехов и угров – серебро и кони, из Руси – меха, воск, и мед, и рабы» – эти слова воинственного князя Святослава знаменовали создание русско-болгарской коалиции против Константинополя.

Первое Болгарское царство не устояло. И уже при князе Владимире Русь получила Преславскую библиотеку на церковно-славянском языке. Долгое время она создавалась по заказу болгарских монархов учениками святых Кирилла и Мефодия, но стала военным трофеем византийцев. По требованию новокрещённого Владимира в Киев из Константинополя было доставлено это драгоценное собрание книг, что очень ускорило распространение грамотности на Руси.

Знакомство же Руси с книжной культурой началось ещё в бытность Первого Болгарского царства и именно Нижнее Подунавье – контактная зона двух славянских держав являлось для наших предков «окном» в относительно просвещённую Европу.

Монгольское завоевание Руси и установление османского владычества над Балканами надолго отрезали Русь/Россию от дунайских берегов. Были смелые попытки возродить русское влияние на Нижнем Дунае при Иване Грозном, Алексее Михайловиче, Петре Великом и племяннице последнего – Анне Иоанновне.

Но настоящий прорыв случился лишь в правление Екатерины Великой. В ходе двух русско-турецких войн Россия на протяжении нескольких лет контролировала дунайские берега, строила там речные флотилии и даже проводила гидрографические исследования.

Весьма близко к выходу на Дунай Россия была близка при подготовке Ясского мирного договора в 1791 году. Однако объективные и субъективные факторы (в т. ч. скоропостижная смерть Григория Потёмкина) помешали достижению этой цели.

Дунайской державой Россия стала уже при Александре I. Фактический контроль над нижним течением великой реки русские восстановили в 1808 году, но турки не желали признавать этот рубеж в качестве государственного.

Ситуацию резко изменила военная кампания 1811 года, в ходе которой новый командующий Дунайской армией Михаил Кутузов принудил османов уступить. «Северный лис» мог рассчитывать и на больший результат, закрыв Фокшанский коридор между Дунаем и Карпатами. Однако приближавшееся вторжение Наполеона вынудило Россию оставить Османской империи Западную Молдавию (со столицей в Яссах).

Своего апогея русское присутствие на Нижнем Дунае достигло в 1828 году. По условиям Адрианопольского мира Россия получала контроль над всей дельтой реки, включая единственно пригодное для морского судоходства Сулинское гирло.

В тот период сообщение между Дунаем и Чёрным морем явно не было приоритетом для России. Европейская пресса обвиняла российское правительство в том, что заиливание Сулинского гирла было допущено для протекции Одессы и других черноморских портов России. И действительно, в период действия режима порто-франко Одесса получала дополнительные торговые обороты за счёт транзита грузов между Чёрным морем и Дунайскими княжествами, а также Австрией.

«Великие державы Европы решили, что европейский интерес требует наибольшего удаления России от Дуная» – заявил министр иностранных дел Румынии Михай Когэльничану, объясняя логику территориальных изменений после Крымской войны.

Стратегически значимое Сулинское гирло перешло под контроль Европейской Дунайской комиссии, не подчинявшаяся национальному законодательству прибрежных государств. Вплоть до 30-х годов XX века «первую скрипку» в этой комиссии играли Англия и Франция, к Дунаю прямого отношения не имевшие.

Англичане, заинтересованные в развороте грузопотоков из Центральной и Юго-Восточной Европы в сторону Северного моря (через канал Дунай-Майн), добились введения за проход через Сулинское гирло чрезмерно высоких пошлин. Это ущемляло торгово-транспортные интересы дунайских государств, но поделать они ничего не могли.

По Парижскому миру 1856 года Россия вместе с дельтой Дуная утратила и очень значимые для себя города: овеянный славой суворовского штурма Измаил, столицу болгарских переселенцев – Болград. Это привело к их хозяйственному упадку, оттоку из них значительной части населения.

Контроль над городами юго-запада Бессарабии и выход к Килийскому (северному, несудоходному) гирлу Дуная Россия вернула в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда же к Нижнему Дунаю была проложена первая железная дорога. Она протянулась от днестровского города Бендеры до дунайских Рени и Галаца. Более 300 километров путей вместе со станциями, мостами, разъездами, путепроводами соорудили всего за 100 дней. То было одно из самых скоростных железнодорожных строительств в российской истории. Во многом благодаря этой магистрали Бессарабская губерния заняла лидирующие позиции по экспорту хлеба в Российской империи.

В 1918 году в Бессарабию вторглись румынские войска. Экстренный съезд представителей крестьянства и земств Южной Бессарабии принял очень символичное заявление о желании региона остаться «на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем».

Тем не менее Российская Советская Республика вскоре после своего провозглашения утратила выход к Дунаю. Правда, в суматохе советско-румынской войны, в начале марта 1918 года королевское правительство Румынии неосмотрительно заключило с Советами договор о признании суверенитета РСФСР над Бессарабией.

Вплоть до 1940 года советское правительство настаивало на выполнении Бухарестом этого договора. Развязка территориального спора наступила уже по итогам Второй мировой войны. После крушения Франции Румыния лишилась традиционного покровительства и вынуждена была уступить нажиму СССР.

Летом 1940 года произошёл один из самых противоречивых эпизодов в истории Нижнего Подунавья. Основная часть Измаильского уезда (вместе с административным центром) перешла в состав Украинской ССР. Решение это принималось в основном исходя из хозяйственной целесообразности.

Председатель Верховного Совета УССР Михаил Гречуха обосновывал тогда украинский суверенитет над советской частью Подунавья тем, что река будет наиболее эффективно использоваться флотилией из Украины. Лукавство этого аргумента состояло в том, что Днепровское речное пароходство являлось структурным подразделением союзного наркомата речного флота. Советское Дунайское пароходство, ставшее градообразующим предприятием для Измаила во второй половине XX века, также имело общесоюзный статус.

Ещё одним аргументом являлось численное преобладание в Измаильском уезде славян (в 1940 году существовал проект передачи региона формируемой Молдавской ССР). При этом ссылался Гречуха на данные неопубликованной румынской переписи населения 1927 года, по которой доля русских в уезде составляла 24 %, а украинцев – 20,3 %.

Так или иначе, РСФСР имела прав на данный регион никак не меньше, чем УССР. Однако прецедента Калининградской области на тот момент ещё не существовало.

В 1941–1944 годах последовала новая румынская оккупация Бессарабии.

В августе 44-го после воссоединения Нижнего Подунавья с СССР англичане и американцы потребовали восстановления довоенного режима судоходства на реке. Однако у советского руководства на этот счёт были другие планы.

В октябре 1944 года Наркоматом морского флота СССР было создано Дунайское государственное морское пароходство. Ему пришлось формировать свой флот в основном из ранее затопленных судов.

Советский Союз взял шефство над флотилиями других дунайских государств. В сложнейшем 1945 году Румынии было передано 405 речных судов и барж, Югославии – 181, Чехословакии – 37, Болгарии – 31, Венгрии – 11.

В 1948 году представителями СССР, Украинской ССР, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии (а затем и Австрии) была подписана новая Конвенция о режиме судоходства на Дунае. Контроль над судоходством впервые передавался в руки межправительственного органа, формируемого самими дунайскими государствами (Дунайской комиссии).

В 50-90-е годы советское Дунайское пароходство прошло несколько этапов модернизации. К 1987 году его 965 судами было перевезено рекордные 14 млн тонн грузов (в относительно благополучном 2019 году дунайские речники Украины перевезли лишь 2,7 млн тонн).

Было организовано судоходство по Килийскому гирлу. Сначала грузопоток здесь резко вырос, однако в правление Хрущёва и Брежнева Дунайское пароходство СССР стало использовать в основном Сулинский канал, подконтрольный Румынии. Более того, в 80-х годах СССР помог Румынии построить каналы Черновода-Констанца и Меджидия-Новодари, обходящие Дунайскую дельту.

Так к моменту распада социалистического лагеря сложилась румынская транзитная монополия на Нижнем Дунае. Правительства независимой Украины не раз пытались её оспорить за счёт использования судоходного канала по гирлу Быстрое (продолжение Килийского рукава Дуная), но сталкивалась с противодействием европейской бюрократии. Лишь объективные сложности с транзитом украинских грузов по Чёрному морю в условиях СВО вынудили европейские структуры дать молчаливое согласие на рост грузопотока в обход Румынии.

Примечательно, что одновременно со встраиванием Украины в работу европейского транспортного коридора между Северным и Чёрным морями по Рейну, Майну и Дунаю с центральной площади Измаила был убран памятник Суворова. Очевидно, что «европейский интерес» продолжает требовать максимального удаления России от Дуная даже на символическом уровне.