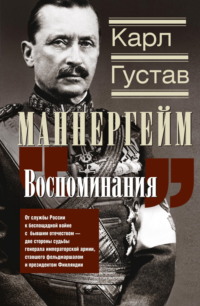

Kitabı oxu: «Воспоминания. От службы России к беспощадной войне с бывшим отечеством – две стороны судьбы генерала императорской армии, ставшего фельдмаршалом и президентом Финляндии»

The Memoirs of marshal

MANNERHEIM

© Перевод, «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025

Предисловие

Задолго до двух войн, которые с 1939 по 1945 год в рамках Второй мировой пришлось вести финскому народу, друзья несколько раз уговаривали меня написать мемуары. Меня убеждали, что часть моей жизни, предшествовавшая моему выступлению в качестве главнокомандующего в Освободительной войне, мало известна моим соотечественникам, в особенности молодому поколению. Также подчеркивалось, что мой рассказ о событиях 1918 года и последующего периода будет полезен для дополнения и исправления версий, появившихся в других источниках.

Признавая возможную правоту этих аргументов, я чисто практически затруднялся удовлетворить этот запрос, поскольку о тридцатилетней службе в Русской императорской армии у меня были лишь самые элементарные записи, кроме полных дневников двухлетней экспедиции в Центральную Азию и Китай в 1906—1908 годах, а во время Освободительной войны 1918 года и в последовавший сразу после нее период калейдоскопической смены событий мне было не до дневника. После того как в 1931 году президент Свинхувуд назначил меня председателем Совета обороны – должность, повлекшая обязанности Верховного главнокомандующего на войне, возможностей для написания мемуаров у меня было еще меньше.

Я считаю, что сделал все, что мог, чтобы избежать втягивания страны в войну. Когда мои усилия провалились, мне пришлось встать во главе вооруженных сил, которые, несмотря на все мои старания, были оснащены гораздо хуже, чем должны и могли бы, но благодаря патриотическому самопожертвованию, мужеству и воинским качествам мы смогли оказать чрезвычайно могущественному агрессору сопротивление, сила и упорство которого поразили весь мир. Однако в результате короткой Зимней войны, в ходе которой Финляндия с честью сражалась за свободу и безопасность Севера, и последовавшего вооруженного мира Финляндия была втянута в водоворот высокой политики, из которого не смогла выбраться.

В новой войне, продлившейся четыре лета и три зимы, мы были лишены моральной и материальной поддержки Скандинавии и Запада, столь значительной во время Зимней войны. Но Германия, которая в 1939 году предоставила нашему противнику полную свободу действий для нашего уничтожения, сочла, что в ее интересах поддержать нас в этой войне, которая на самом деле была продолжением первой. Тем не менее сражались мы не за Германию или ее идеологию, а за наше собственное правое дело.

Благодаря великолепным качествам финских солдат, в сочетании с превосходным оснащением и улучшившейся военно-политической обстановкой, армия летом 1941 года смогла восстановить наши исторические границы и перенести оборону на территорию противника. После этого встал вопрос о том, чтобы продержаться и дождаться того часа, когда Финляндия сможет выйти из войны с наименьшим риском для жизни и свободы. До тех пор, пока военное положение гитлеровской империи оставалось неизменным, а Финляндия зависела от поставок из Германии, смена фронта, подразумевавшая мир с нашим противником, означала бы войну с Германией и немедленную оккупацию Северной Финляндии с неисчислимыми потерями.

То, что после более чем трехлетней борьбы мы в конце концов добились мира без потери национальной независимости, произошло благодаря нашим вооруженным силам. Хотя враг все же прорвал наши позиции превосходящими силами, армия снова поднялась, остановила лавину и дала шанс дипломатии. И в августе 1944 года я во второй раз взвалил на свои плечи бремя главы государства по выводу страны из войны.

Когда девятнадцать месяцев спустя я ушел с поста президента республики, чтобы насладиться столь необходимым накануне восьмидесятилетия отдыхом, смог написать о событиях, так глубоко повлиявших на судьбу моей страны.

Часть первая

1882—1930 годы

Глава 1

От кадета до полковника

Поворотный момент в моей жизни. – Кадет Кавалерийского корпуса в Петербурге. – Моя первая полковая служба. – Десять лет в Кавалергардском полку. – Коронация в Москве в 1896 году. – Новое командование и повышения по службе

Рассказ о моей службе в Русской императорской армии следует начать с эпизода, оказавшего решающее влияние на мою жизнь. Я имею в виду мое увольнение из Финляндского кадетского корпуса и поступление в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Во время унии с Россией Финляндии разрешалось содержать собственную небольшую армию, офицеры которой проходили военную подготовку в училище Финляндского кадетского корпуса в Хамине. Это заведение, традиции которого восходят к шведским временам, пользовалось высокой репутацией, а число его бывших учащихся, отличившихся на службе своей стране, впечатляет. Некоторые после получения степени бакалавра выбрали гражданскую работу, но большинство, пройдя трехлетний курс обучения, получало чины в финской или, по желанию, в Русской императорской армии, где многие бывшие кадеты дослужились до высших командных должностей. Я вступил в кадетский корпус вскоре после пятнадцатилетия в 1882 году. Я был первым за три поколения Маннергеймов, выбравшим военную карьеру, тогда как в XVIII веке практически все мужчины в моей семье были солдатами. Обучение в кадетском корпусе отличали упорный труд и железная дисциплина, а за каждое упущение сурово наказывали, как правило, сокращением отпуска. Кроме того, младшие кадеты в отношении дисциплины подчинялись состоящему из учеников старших классов суду, уполномоченному назначать наказания. У каждого младшего кадета был «опекун», в чьи обязанности входило наблюдение за его учебой и поведением в целом. Тем не менее дух братства был превосходным, а завязавшаяся в Хамине дружба – прочной.

Все же следует признать, что изоляция финской армии и, как следствие, кадетского корпуса отрицательно сказывалась на обучении. Продвижение по службе преподавателей и инструкторов шло медленно, и среди них было много оригиналов. В течение многих лет директором школы был генерал Неовиус, выходец из удивительно одаренной семьи. Он был прекрасным педагогом и администратором, но как-то не походил на солдата. В 1885 году его сменил генерал Карл Энкель, жесткий и непреклонный воин, который во время Русско-турецкой войны получил высокие награды в штабе генерала Скобелева. Вскоре он создал в корпусе новую атмосферу. Что касается меня, то воспитательные методы нового командира привели к тому, что я был «заперт в казарме» на целых два семестра из-за мелких нарушений правил, которые в наши дни сочли бы весьма тривиальными и, скорее всего, проигнорировали бы. В конце концов я взбунтовался и однажды ночью 1886 года, положив под одеяло скатанную шинель, считая, что создал сносную себе замену, ушел в самоволку. В ту ночь я ночевал у жившего неподалеку друга-нотариуса. Именно там, на импровизированной койке, на прикроватном столике подле которой стоял стакан молока, меня на следующее утро разбудил корпусной сержант и доставил обратно в казарму. «Куклу» в моей постели обнаружили, и она вызвала большую сенсацию среди моих товарищей-курсантов.

Сорок восемь часов спустя мне, не дав возможности объяснить свое поведение, коротко сообщили, что я больше не состою в корпусе. Но я был готов к худшему и составил план. Прощаясь со своими товарищами-кадетами, я заявил им, что уезжаю в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Николаевское кавалерийское училище и стать офицером Кавалергардского полка. Мое заявление вызвало всеобщее веселье. Разумеется, все хорошо знали, как трудно получить назначение в этот знаменитый первый в российской императорской гвардии полк, – его шефом была сама императрица, а в офицеры зачислялись лучшие из лучших. Тем не менее я наслаждался изумлением друзей и их смехом, ибо в действительности мои амбиции не были столь велики. На самом деле я хотел стать моряком. Лишь позже, когда друг моего отца убедил меня завершить учебу, получить школьный аттестат и отказаться от мечты о море, я принял сказанные в шутку слова всерьез.

Об этом тривиальном эпизоде я рассказал в таких подробностях единственно потому, что наказание подстегнуло мое стремление доказать, что, несмотря на эту злополучную выходку, в глубине души я был хорошим солдатом. Сам того не осознавая, я сделал шаг, имевший огромное значение для моего будущего: из узких перспектив, предоставляемых моей страной, я вышел в широкий мир.

Мое патриотическое чувство никак не восставало, поскольку в ту пору отношения России и автономного Великого княжества Финляндского были прекрасными. Это было связано с доверием, которое после унии Финляндии с Россией внушил либеральный режим царя Александра I. Своим клятвенным обещанием конституции в 1809 году и благородным жестом возвращения Финляндии аннексированной после тяжелой и кровопролитной войны Петром Великим Выборгской провинции он покорил сердца своих новых подданных. Его преемники продолжали держать его слово, и доверие Финляндии пошатнулось позже, когда под давлением русского националистического движения его нарушил Николай I. С момента этого перелома в моей карьере прошло более тридцати лет, когда судьба подарила мне самую полную из всех мыслимых реабилитаций. В 1918 году мой уважаемый бывший начальник генерал Энкель пригласил меня стать почетным членом Клуба старых кадетов.

Обязательным условием для поступления в Николаевское кавалерийское училище был аттестат о полном среднем образовании, и после года упорного труда в 1887 году я получил его. Но, конечно, требовалось хорошо владеть русским. Это сложный язык, совершенно отличный от шведского и финского, в Финляндском кадетском корпусе его преподавали, но неудовлетворительно. Дабы усовершенствовать русский, я отправился пожить у дальнего родственника, возглавлявшего важный промышленный концерн в Харькове.

Благодаря приятному и культурному преподавателю, казачьему капитану, я к концу года весьма свободно говорил по-русски.

После покинутого мной скромного заведения Николаевское кавалерийское училище произвело на меня большое впечатление своими пропорциями и благородной архитектурой. Александр III упростил кадетскую форму: черный китель с красным воротником и золотыми шевронами, синие с красным лампасом бриджи, высокие кавалерийские сапоги и черная меховая шапка с красной тульей. Как и в большинстве военных учебных заведений, там царили запреты, никак, впрочем, не затрагивавшие свободных и неформальных отношений учащихся. Так, по неписаному правилу, «паразиты», как звали младших кадетов, не имели права пользоваться той же лестницей, что старшие, «господа корнеты». Дисциплина, насколько это представимо, была даже строже, чем в Финляндском кадетском корпусе. Среди преподавателей было несколько замечательных людей. Одним из тех, кого я вспоминаю с большой благодарностью, был полковник Алексеев, серьезный и скромный, во время Первой мировой войны ставший начальником Ставки императора-главнокомандующего. Училище возглавлял генерал Бильдеринг, добрый и культурный офицер, в его армии я служил во время Русско-японской войны. При больших ресурсах и возможностях практических занятий обучение было поставлено куда рациональнее и эффективнее, чем в Финляндском кадетском корпусе. Училище часто принимало участие в крупных учениях Петербургского гарнизона.

Хотя увольнения не были щедрыми, я сделал все, что мог, чтобы поближе познакомиться с великим городом и его окрестностями. Нева представляла собой прекрасное зрелище, с ее внушительными мостами, каналами и набережными, окруженными великолепными дворцами, среди которых резиденция императора, Зимний дворец, была самой величественной. Напротив, на невском острове, – Петропавловская крепость, с ее мрачными гранитными стенами и казематами, и церковь, где со времен Петра Великого, основателя Петербурга, покоились императоры. Как ни странно, политзаключенные содержались в камерах в казематах в непосредственной близости от императорских могил. Петербург, с его изысканными открытыми площадями, широкими панорамами и превосходными улицами, был красивым и значительным городом. Мало в какой столице мира есть такая прекрасная магистраль, как Невский проспект, с великолепными зданиями, Казанским собором, Аничковым дворцом и многими другими. Невский, как его принято называть, пересекала Морская улица, улица самых фешенебельных особняков и лучших магазинов. В целом благодаря своей во многом нео-греческой архитектуре Петербург не производил впечатления типичного русского города.

Несмотря на некоторые лингвистические проблемы, учился я неплохо. Осенью 1889 года из училища я вышел в числе полудюжины первых кадетов из ста.

При получении офицерского звания меня ждало разочарование. В кавалергарды меня приняли, но в гвардии не оказалось вакансий, и меня направили в 15-й Александрийский драгунский полк. Дислоцировался он у немецкой границы, в польском городе Калиш. Сплошь на вороных лошадях, драгуны звались «гусары смерти» в память о гусарском прошлом полка, от которого в их форме остался черный с серебряным галуном гусарский доломан. Моему романтическому юношескому воображению это понравилось, и я не возражал против пребывания в Польше, куда потом всегда с удовольствием возвращался. Чем ближе я узнавал поляков, тем больше они мне нравились, и с ними я чувствовал себя как дома.

Жизнь в небольшом пограничном гарнизоне была однообразна, и вне службы мало что могло заинтересовать или развлечь. Тем не менее кони у нас были хорошие, а поскольку из-за близости к границе полк был укомплектован полностью, работы для тех, кто относился к своим обязанностям серьезно, хватало. К их числу принадлежал и я, а на взгляд командира моего эскадрона, даже с перебором. Командирам эскадронов в ту пору выделяли фиксированную сумму на закупку фуража у выбранных по собственному усмотрению торговцев. Чем меньше лошади скакали, тем меньше им, разумеется, требовалось корма. Между эскадронным и мной завязалось дружеское соперничество, и вскоре я понял, почему я все чаще получаю от него приглашение отобедать.

Я познакомился с жизнью основной массы войск великой русской армии, разбросанных по обширным территориям империи, жизнью, весьма отличной от жизни гвардейских полков и гарнизонов в больших городах. Я узнал и научился ценить многие качества русского солдата. Он послушен, исполнителен, а при справедливом обращении становился преданным своим офицерам. Так продолжалось до тех пор, пока революция и ее искушения, перед которыми простой человек не смог устоять, не разрушили дисциплину.

После года службы в Александрийском драгунском полку я получил долгожданную новость о переводе в Кавалергардский полк. Я, конечно, был рад, что сбылась моя юношеская мечта, а также что буду жить в Петербурге, имея возможность наслаждаться всеми прелестями, которые подобный город предлагает молодому офицеру. Однако товарищей по драгунскому полку и интересную работу с новобранцами и лошадьми в нашем лихом 2-м эскадроне я оставил не без сожаления. Удовольствия добавляла мне мысль, что я приближаюсь к родине, при тогдашнем плохом сообщении дорога от западной границы Польши до Финляндии была долгой, тем более что ближайшая к нам железнодорожная станция находилась в 70 милях.

В Кавалергардском полку мне поручили заниматься обучением богатырского вида новобранцев первого эскадрона. В определенные дни работа в манеже начиналась в 6 утра. После полуденного обеда в столовой, к которому являлись все офицеры, тренировки продолжались до 4—5 часов, а далее шло свободное время. Регулярно устраивались полковые обеды, на которые приходили старые офицеры. После Русско-японской войны на обедах гвардейских полков часто присутствовал его величество император. Как бывший кавалергард, я несколько раз на них оказывался, и меня поразила его простота и отсутствие надменности в компании своих офицеров.

Кавалергардская служба сильно отличалась от той, к которой я привык в драгунском полку. Наши казармы располагались в центре города, и учения эскадронов на открытой местности удавалось проводить нечасто. Мне не хватало наших польских тренировок на пересеченной местности, и я любил маневры в Царском Селе, которые начались в мае и продолжались все лето. В Царское Село часто привозили иностранных монархов и государственных деятелей, и в их честь устраивались грандиозные парады и маневры. Апогеем были значимые ежегодные скачки, на которых присутствовало высшее командование и военные атташе.

Зимой нам иногда выпадала честь нести караул в Зимнем дворце. Несомненно, положенная в таких случаях историческая форма во многом способствовала ощущению близкого соприкосновения с русской историей. Мы носили белый китель с серебряным воротником и шевронами, короткие белые лосины оленьей кожи, натягивавшиеся мокрыми на голое тело, и лакированные ботфорты, в которых было очень неудобно сидеть. Поверх кителя надевался алый супервест с вышитым орденом Святого Андрея Первозванного. Все это великолепие венчал шлем с императорским гербом – двуглавым орлом. Мы его звали «голубем». После двадцати четырех часов караульной службы в этом облачении переодевались мы с облегчением.

Но Зимний дворец предлагал офицерам-кавалергардам другие, более приятные впечатления. Нас приглашали на большие приемы, так называемые концерты-балы, и устраивавшийся ежегодно большой бал, где за ужином собирались несколько тысяч гостей их величеств. Раз в год шеф нашего полка, императрица Мария Федоровна, в присутствии супруга, императора Александра III, принимала своих офицеров. Императрица, дочь датского короля Кристиана IX, всегда проявляла большой интерес к Финляндии, и мы, финны, ласково называли ее принцессой Дагмар – ее скандинавским крестильным именем. В 1920-х годах я несколько раз проездом останавливался в Копенгагене, где императрица провела последние годы жизни. У меня была возможность засвидетельствовать почтение бывшему шефу полка.

Я часто принимал участие в соревнованиях по конкуру, которые зимой проводились в огромном Михайловском манеже, предназначенном для смотра целого полка. На этих конных состязаниях часто присутствовали члены императорской семьи. Императрице особенно нравились устраиваемые офицерами Кавалергардского полка «карусели». Мой друг князь Белозерский привез из Франции увлечение поло и открыл на расположенном в устье Невы Крестовском острове, где у его отца был великолепный особняк, поло-клуб. Этой увлекательной игре я посвящал всякую свободную минуту. Поло-клуб сделался очень модным великосветским местом, и по его прекрасному парку часто катался верхом один из выдающихся людей империи – министр финансов граф Витте. Летом и зимой полк устраивал в окрестностях Петербурга охоты на оленей с приманкой. Последняя была на английский манер.

В веселом и гостеприимном Петербурге было нетрудно завести друзей, и днем и вечером молодой офицер блестящего полка редко скучал. Независимо от того, хотелось тебе развлечься или ты настроен более серьезно, ресурсы Петербурга были практически неисчерпаемы. Бурный экономический рост 1890-х годов также привел к возрождению искусства. Любители музыки и драматического искусства могли услышать и увидеть в Петербурге величайших мировых артистов, и, конечно, был знаменитый Русский балет с его несравненными балеринами и танцовщицами. В городе был постоянный французский театр, а итальянская оперная труппа часто давала гастрольные представления.

Что касается моей личной жизни в то время, то в 1892 году я женился на мадемуазель Анастасии Араповой, дочери покойного генерала Николая Арапова, генерала царской свиты (почетный титул) и бывшего офицера-кавалергарда.

Пасха, праздник любви и братства, выявляла все лучшее, что было в щедром русском характере, и каждый, начиная с царя, одаривал ближних подарками по своему достатку. Конечно, следовал поток приказов и назначений. В городах все окна были освещены, все спешили навестить друзей и знакомых. Целую неделю звонили церковные колокола, улицы были запружены быстроходными экипажами, а у входов в аристократические особняки стояли привратники в великолепных ливреях, держащие свои служебные бунчуки. В течение всей недели был день открытых дверей, хозяин и хозяйка принимали гостей в столовой.

Празднование Пасхи, важнейшего праздника глубоко религиозного русского народа, производило на постороннего незабываемое впечатление. Ему предшествовал семинедельный пост. Кульминацией торжеств было полуночное богослужение в Пасхальную ночь, когда возглашалось о воскресении Христовом, а верующие с восковыми свечами совершали крестный ход. По старинному русскому обычаю, троекратно целовали друг друга в щеку. Священникам для благословения несли традиционные пасхальные яства – пасху, кулич и яйца, после чего совершалась литургия. Пели хоры мужчин и мальчиков. Таких басов за пределами России я никогда не слышал. Все – от высших до низших чинов – одевали самое лучшее: офицеры в парадной форме и дамы в нарядных туалетах.

В конце 1894 года умер сильный монарх, император Александр III, а год спустя в Москве состоялась коронация Николая II и императрицы Александры Федоровны, куда кавалергардам приказали прибыть на целый месяц.

За несколько дней до коронации императорская чета покинула Петровский дворец, чтобы торжественно въехать в Кремль. Перед царем, восседавшим на коне и окруженным блестящей свитой, ехал первый эскадрон кавалергардов, в котором я исполнял обязанности командира первого взвода. Обе императрицы ехали каждая в своей карете, запряженной восьмеркой, а за ними следовал кортеж примерно из двадцати карет, запряженных шестерками или четверками лошадей. Расположенные вдоль маршрута шествия платформы заполняли зрители в церемониальных нарядах: мужчины – в парадной форме или вечерней одежде, по обычаю того времени, а женщины – в самых лучших туалетах. Великолепие было неописуемое.

То же можно сказать и о коронации, самой изнурительной церемонии, в которой мне когда-либо доводилось участвовать. Я был одним из четырех офицеров Кавалергардского полка, которые вместе с высшими сановниками выстроились вдоль широких ступеней, ведущих от главного зала Успенского собора к двум тронам на возвышении. Воздух был насыщен благовониями, а мы, с тяжелой кавалерийской саблей в одной руке и увенчанным имперским орлом шлемом в другой, стояли навытяжку с девяти утра до половины второго, когда коронация закончилась и процессия направилась к императорскому дворцу. В коронационном облачении из горностая и золотой парчи, с императорской короной на голове, император выступал под балдахином, который несли высшие чины империи, а спереди и сзади по двое шли четыре офицера-кавалергарда с саблями наголо.

Все еще облаченные в тяжелые коронационные одежды, император и императрица отправились на традиционную трапезу, на которую мне удалось мельком взглянуть. Она проходила в древней Грановитой палате. В прекрасном банкетном зале для императорской четы и вдовствующей императрицы на возвышении был накрыт стол. Им прислуживали высшие придворные сановники, в основном пожилые, они дрожащими руками несли еду и вино к императорскому столу, сопровождаемые по бокам офицерами-кавалергардами с саблями наголо. По этикету придворные сановники обязаны покидать зал, пятясь задом, что на отполированном до блеска паркетном полу было непросто. На церемонии звучало музыкальное сопровождение в исполнении артистов с мировым именем.

Однако эпилог торжественных коронационных церемоний оказался мрачный. Через несколько дней после коронации кавалергардов подняли по тревоге и приказали как можно быстрее проследовать на Брестский вокзал. Мы проскакали галопом практически всю Москву и, едва подъехав к месту назначения на взмыленных лошадях, увидели, как мимо, бледные и серьезные, проследовали император и императрица, а за ними – многочисленные кареты императорской свиты. Мы не могли понять, что все это значит, но, судя по выражениям лиц молчаливой толпы, явно произошло что-то очень серьезное. Объяснилось все быстро, когда за нами проехала колонна телег. Они были накрыты брезентом, из-под которого торчала то безжизненная рука, то нога. В телегах лежали тела жертв Ходынского поля, полигона, где незадолго до этого произошла ужасная катастрофа. Толпа устремилась к палаткам, где бесплатно раздавали прохладительные напитки и мелкие сувениры, и началась давка. Множество людей упали в траншеи, прикрытые лишь несплоченными досками, и были затоптаны до смерти. Говорили, что погибло около двух тысяч человек. Эту трагедию восприняли как дурное предзнаменование и сравнили с катастрофическим фейерверком на церемонии, связанной с помолвкой дофина и Марии-Антуанетты.

Когда в 1901 году командир гвардейского Кавалергардского полка генерал фон Грюнвальд был назначен обер-шталмейстером, он предложил мне интересную должность под своим началом. Хотя я был очень счастлив в Кавалергардском полку, но не мог устоять перед искушением полностью посвятить себя своему главному увлечению – лошадям, а в императорских конюшнях их было более тысячи. Кроме того, полковничье жалованье и квартира в самом фешенебельном районе Петербурга были соблазном для молодого офицера с небольшими личными средствами. Еще одним фактором, побудившим меня согласиться на эту должность, были командировки, дававшиеся мне для закупки лошадей. Эти поездки, одновременно поучительные и интересные, привели меня в Германию, Австро-Венгрию, Францию, Бельгию и Англию. В одном из венгерских конезаводов, которые я посетил, мой брат приобрел лошадей для своего шведского конезавода. Любовь к лошадям у всех нас в крови.

Во время одной из таких поездок в Германию я получил первую серьезную травму. Прусский шталмейстер граф фон Ведель пригласил меня осмотреть императорские конюшни в Потсдаме, где одна из императорских лошадей взбрыкнула и сломала мне колено. Личный врач императора профессор Бергман с серьезным видом покачал головой. Коленная чашечка была сломана в пяти местах, и колено оставалось неподвижным. Он утешил меня, сказав, что, даже если мне будет трудно командовать эскадроном, я смогу командовать полком и что ничто не помешает мне стать выдающимся генералом. Ну а для меня это означало два месяца пребывания в постели, после чего благодаря массажу и упражнениям колено более или менее пришло в норму. Если имеешь дело с лошадьми, такие травмы неизбежны, но эта, безусловно, была худшей из тринадцати случаев, когда я ломал пару костей.

За несколько дней до моего отъезда из Берлина я был приглашен на обед к императорской семье. Очаровательное обхождение императора Вильгельма II с таким младшим офицером, как я, а также его веселый нрав произвели на меня большое впечатление. Тогда же я имел честь познакомиться и с императрицей. Как раз перед тем, как двери в столовую распахнулись, вошла императрица, сопровождаемая придворной дамой, на которой, в соответствии с этикетом, была длинная черная вуаль. Император поддерживал оживленную беседу, что не мешало ему быстро есть. Как только он заканчивал блюдо, все тарелки убирались.

У меня никогда не было намерения отказываться от военной карьеры, и, получив в 1903 году звание капитана, я подал прошение о разрешении вернуться в армию. Кавалергардский полк вряд ли мог предложить мне какой-либо новый опыт, и поэтому я попросил направить меня в Офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Там меня назначили командиром так называемого образцового эскадрона, должность давала определенную независимость, а также жалованье и привилегии командира полка.

Начальником школы, где офицеры проходили как техническую, так и тактическую подготовку, был уже известный генерал от кавалерии Брусилов, которому в Первую мировую войну суждено было одержать много побед как командующему армией. Начальником он был проницательным и суровым, но научил нас многому ценному. Его тактические упражнения как в школе, так и в полевых условиях были в своем роде образцовыми и вызывали большой интерес, также я был рад снова встретиться с моим бывшим учителем, одним из величайших авторитетов в области современного конного спорта Джеймсом Филлисом, работавшим в ту пору в школе.

Мою службу прервало начало Русско-японской войны, на которую я пошел добровольцем1. Генерал Брусилов этого решения не одобрял, считая, что нет никакой нужды участвовать в столь незначительной драке. Он убеждал меня передумать и готовиться к более крупной войне, которая вскоре разразится и может перерасти в мировую. Но я его уговорам не поддался. Тем не менее прошло немало времени, прежде чем военная машина сработала, и в феврале 1904 года, через полгода после начала войны, я ушел на фронт подполковником Нежинского гусарского полка.