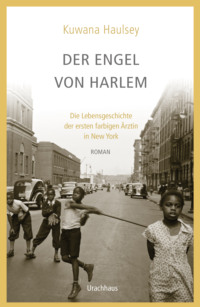

Kitabı oxu: «Der Engel von Harlem»

Kuwana Haulsey

DER ENGEL

VON HARLEM

Die Lebensgeschichte

der ersten farbigen Ärztin in New York

Roman

Aus dem Amerikanischen

von Dieter Fuchs

May Chinn träumt davon, Pianistin zu werden. Aber in den 1920er-Jahren ist es unmöglich, sich als Farbige in New York zu behaupten. Als ihr ein erzkonservativer Professor verdeutlicht, dass sie keine Chance auf eine große Karriere hat, studiert sie Medizin. Auch hier wird sie mit heftigem Widerstand konfrontiert – und doch gelingt es ihr, die erste schwarze Ärztin New Yorks zu werden.

Kuwana Haulsey hat dem faszinierenden Leben der Ärztin May Edward Chinn (1896 – 1980) ein poetisches Denkmal gesetzt – ein Leben des leidenschaftlichen Kampfes für die Rechte der Frau und der schwarzen Minderheit.

Für meine Mutter, Janis Dansby,

deren Liebe alles möglich macht.

Inhalt

Vorbemerkung des Übersetzers

TEIL EINS

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

TEIL ZWEI

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

TEIL DREI

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

ANHANG

Nachwort der Autorin

Danksagung

Übertragung der im Buch zitierten Texte

Anmerkungen

Quellen

Vorbemerkung des Übersetzers

In seinem 1926 erschienenen Erfolgsroman Nigger Heaven schrieb Carl Van Vechten in einer Fußnote zu dem Ausdruck Nigger: »Wird diese Bezeichnung auch von Schwarzen im Umgang miteinander problemlos verwendet, und zwar nicht nur als Schimpfwort, sondern ebenso gern als Kosewort, ist seine Verwendung durch eine weiße Person jederzeit strengstens abzulehnen.« (Carl Van Vechten: Nigger Heaven, University of Illinois Press, Urbana & Chicago 2000; S. 26.)

Es soll hier ausdrücklich festgehalten werden, dass die im vorliegenden Buch vorkommende Verwendung von Rassenbezeichnungen wie »Neger«, »Schwarzer«, »Farbiger« oder gar »Nigger« sowie Hautfarbenbezeichnungen wie schwarz, hell, dunkel, braun in verschiedenen Abstufungen oder karamell-, butter-, zitronenfarben etc. reine, wörtliche Übertragungen der von der afroamerikanischen Autorin des Romans, Kuwana Haulsey, verwendeten Formulierungen darstellen und keinerlei darüber hinausgehende Wertung oder gar abfälligen Unterton enthalten.

Auf den Seiten 409–415 werden im Text vorkommende Eigennamen, Lokalitäten, Ereignisse sowie Spezialausdrücke erklärt.

TEIL EINS

Kapitel 1

Dreiundsiebzig Jahre brauchte mein Vater zum Sterben.

Er wartete, in einen breiten Umhang der Erinnerung gehüllt, und starrte aus dem Fenster hinunter auf das weite Tal des Winters. Die Erinnerung hatte neue Furchen und Wegzeichen in sein Gesicht gebracht; sie verliefen ostwärts, Richtung Fluss. Wenn die Erinnerung ihn verließ, folgte er ihr und suchte mit den Augen die durchhängenden, weißen Dächer draußen ab, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. Aber Papa wollte einfach nicht in die Strömungen seines Verstandes waten, wagte sich nicht vor, obgleich er es gekonnt hätte, wollte nicht weit genug gehen, um endlich erlöst zu werden.

So starrköpfig, dieser alte Mann. Richtig anstrengend.

Und ich bin nichts anderes als seine Tochter.

Mein Papa schaffte es bis an den Rand des Frühjahrs 1936. Februar und März waren erdrückend gewesen in der ganzen Stadt, besonders aber in Harlem. Rinnsteine erstarrten zu eisigen Rutschbahnen. Straßen waren ohne Farben und Düfte, abgesehen vom penetranten, abgestandenen Geruch des Schnees.

Monate zuvor, als er noch geglitzert hatte, hatte ich mit den Nachbarskindern in den Haufen herumgetollt und kleinen nussbraunen Jungs mit ungekämmten Haaren und unbedeckten Köpfen Schneebälle nachgeworfen. Sie rannten weg, sammelten sich und krochen wieder heran wie kleine Kätzchen, mit funkelnden Augen, vorsichtig tapsend und wurfbereit. Die Kinder trugen geflickte Mäntel aus Sackleinen; manche hatten Schals, manche Handschuhe, aber niemand hatte beides. Hätte ich ihnen die Schuhe ausgezogen, wären sie zum Vorschein gekommen, ihre Fußsohlen, tätowiert mit Druckerschwärze, die kleinen, aschgrauen Zehen, vom Abenteuer zerfurcht.

Ich liebte diese Kinder innig, hatte zwei oder drei von ihnen selbst zur Welt gebracht, die, die mich Mama May nannten und nicht Dr. May oder Ma’am.

An diesen Spätnachmittagen, wenn die Sonne sank und ihr Licht wie Getreidegarben oder wie eine dicke Sahneschicht über die Straßen legte, gaben diese Kinder mir das Gefühl der Wahrhaftigkeit. Sie lehrten mich, dass Spielen eine Menge unerwarteter Freude erzeugt und gleichzeitig die Wahrheit ans Licht bringt – man ist nicht Gegner, sondern Mitverschwörer im Spiel.

Mit ganzem Herzen musste ich mich an sie erinnern, an die Weisheit, die aus der Unschuld kommt, um mich in ihren Augen zu sehen und diese unverdorbene Vorstellung schätzen zu können.

Also kreischte ich wie ein junges Mädchen, wenn sie »Auf sie!« riefen und mir Schneebälle in den Kragen stopften. Ich tat, als würde ich wegrennen, sodass sie mich festhalten und mir dabei noch mehr Schnee in die Taschen meines schicken Covert-Mantels stecken konnten, des ersten guten Mantels seit drei Jahren. Das machte nichts. Ich kicherte trotzdem und leckte mir den Schnee von den rosigen Handflächen, ehe die Schneeflocken schmolzen und ihre gläserne Form verloren.

Doch im März war alles anders.

Die Straßen waren geschwärzt von knatternden Lastwagen und Füßen und Maultieren und menschlichem Unrat, besonders dort, wo die Gullideckel auf den Straßen regelmäßig vor Kälte anschwollen und zerbarsten. Matschige Schlieren bildeten sich auf Eis und Asphalt und schlängelten sich entlang der Straßen den ganzen Weg hinunter, bis zum Fluss, der selbst ergraut, erstarrt, vom Frost in Stillstand versetzt war.

Als der März kam, waren die Kinder längst nach Hause gegangen. Jetzt waren die Straßen leer, es sei denn, irgendeine Arbeit konnte nicht warten. Und so kam es, dass niemand sich aufmachte, um zu Füßen meines Vaters Totenwache zu halten. Kein Freund aus alten Tagen flüsterte meiner Mutter Trost oder Beileidsbekundungen ins Ohr. Keine Nichte oder Kusine schaute vorbei, mit einem Gemüseauflauf oder knusprigem Hasenbraten als Liebesgabe.

Nicht einmal seine verlorenen Töchter kehrten zurück, um ihn zu verabschieden. Den Monat zuvor hatte ich noch an Irene geschrieben, und sie hatte geantwortet: »Ich schaff’s nicht. Zu viel los hier. Aber ich sag’s weiter. Sag dem alten Mann, ich drück’ ihm die Daumen.«

Eine solche Nachlässigkeit verletzte Papa mehr, als der Tod es je hätte tun können.

Er wollte eigentlich zurück nach Chinn Ridge in Virginia, wo alles um seinen Tod herum von der Wärme und dem Staub der Road Songs sowie von einer gewissen Süße durchdrungen gewesen wäre. Hier lagen heimliche Erinnerungen, wie Schätze versteckt in den schwellenden, ockerfarbenen Hügeln. Auch Leute hatte er in diesen Hügeln. Die meisten von ihnen waren schon lange tot, aber manche lebten noch und erzählten von Dingen, die nur er noch wissen und beurteilen konnte. Ob wahr oder falsch, konnte nur er sagen. Mein Papa sehnte sich danach, von Menschen umgeben zu sein, die ihm seinen Raum ließen. Zum Schluss war er aber einfach zu schwach für die Reise.

So sehr er sich auch anstrengte, das letzte Flüstern des Winters abzuwarten und davonzukommen, starb mein Papa kalt. Zitternd wie ein Windhauch starb er in seinem Bett, während meine Mutter, die die Sonne war, an seinem Kopf stand und immer wieder »Pennies from heaven« auf dem Grammophon abspielte, um ihn zu wärmen. Mit Branntwein und Musik bekämpfte sie seine Fieberschauer, denn die Depression war in dem Jahr so unerbittlich, dass wir einfach keine Zusatzdecke mehr hatten. Ohne nachzudenken, hatte ich all unsere Decken an meine Patienten weggegeben, eine nach der anderen. Ich war eine derart schlechte Tochter, dass ich nicht einmal eine einzige warme graue Decke behalten hatte, auf der mein Vater sterben konnte.

Ich schämte mich für meinen Egoismus und meine Gedankenlosigkeit. Um all das irgendwie wettzumachen, umsorgte ich ihn und versuchte Sachen aufzutreiben, die er nicht brauchte: eine gar nicht jahreszeitliche Aprikose, ein wenig weichen, himmelblauen Kattunstoff, Tannenzapfen, die er sich über den Bart und die runden, geröteten Wangen streichen und anschließend auf die Kohlen im Ofen werfen konnte. Die Wohnung roch dann nach Holz, so wie er es als Junge gekannt hatte. Er lächelte und ließ mich all diese Dinge tun, denn er liebte mich mehr, als ich je gedacht hatte, ihn zu lieben. Aber mir war klar, dass ich ihn vernachlässigt hatte. Ich war abgelenkt gewesen durch meine Arbeit, in meine eigenen Gedanken verkrochen und mit anderen Dingen beschäftigt. Ich hatte einfach nicht Acht gegeben.

Jedes Mal, wenn meine Mutter an seinem Bett vorbeiging, formte Papa mit seinem Mund ihren Namen … Lulu. Sein Blick folgte ihr und verschlang, was er kriegen konnte – ihre schwarzen Augen, ihre butternussfarbene Haut, ihre Ruhe.

Um ihr nahe zu sein, weilte sein Geist immer noch im Raum, als er sich körperlich schon lange verabschiedet hatte. Papas Fleisch war da schon aufgedunsen, fett und überreif vom Verfall. Trotzdem blieb er. Nach einer Weile begann sich meine Mutter Sorgen zu machen, nicht um das Wohlbefinden seines Körpers, sondern um den Weg seiner Seele. Eines Abends schließlich setzte sie sich an den Rand seines Bettes und nahm seine Hand. Sie beugte sich über ihn, küsste seine Augenlider und flüsterte: »Es ist gut, William. Du kannst gehen. Geh.«

Sie erlöste ihn.

Und er, nach all der Warterei, ging einfach.

Kein Wort wurde mehr zwischen ihnen gewechselt, nur ein Blick, mit einem Ausdruck des Erstaunens, der sich über Vaters Gesicht legte, als er losließ. Es war ein Ausdruck der Dankbarkeit der sagte, es sei ihm nicht klar gewesen, dass Sterben so leicht sein kann.

Meine Mutter sprach erst wieder, als wir Papa in der Kirche aufgebahrt hatten. Sie strich seine Haare glatt und zog seine Krawatte fest, wie um ihn auf die Härte des Erdbodens vorzubereiten. Aber auch da konnte sie nur sagen: »Wenn die Schatten fliegen, bedecken sie die Steine unter sich. Denk dran, May.«

Dann verschwand alles Negroide aus ihrem Gesicht, und sie wurde eine Chickahominy, so still, dass ich ihren Atem nicht mehr hörte, so uralt und gewaltig, dass ihre Gegenwart sich so unausweichlich und doch unberührbar anfühlte wie der morgendlich violette Himmel. Als schwarze Frau zeterte und sang sie, schaute sie einen scharf an. Als Chickahominy war sie frei. Lulu wurde immer dann eine Chickahominy, wenn sie auf meinen Vater wütend war. Als sie nun am Fußende des Sarges stand, die Hände in die Seiten gestemmt, und frei wurde, war mir klar, dass auch sie ihn vermisste.

Nach einer Weile fragte ich: »Was willst du damit sagen, Mama?«

Nicht, dass ich das unbedingt wissen wollte, aber die unglaubliche Dauer ihrer Einsamkeit war einfach zu viel für mich. Ich wollte ihr das abnehmen, es wie eine Stoffbahn in meinen Armen abrollen. Ich wollte den gedämpften Bumms hören, wenn sie wirbelnd und drehend auf dem Boden zu meinen Füßen aufschlug. Aber ich konnte nicht. Der Raum, den sie füllte, war zu groß, zu dicht, mehr wie das fließende Wasser eines Flusses als wie irgendein trockenes Stück Stoff.

Neben meiner Mutter zu stehen, fühlte sich an, wie mit den Füßen durch den Sand am Grunde eines Stromes zu waten. Ihre Einsamkeit nahm noch zu und erfüllte das reifende Rot des Teppichs, den samtigen Faltenwurf der Vorhänge und sogar die grauen Aufschläge von Papas Anzug. Sie seufzte ganz leicht, und ich merkte, dass dies eine Mal ihre Erinnerung an meinen Vater rein gar nichts mit mir zu tun hatte.

»Ich glaub«, erwiderte sie langsam, »ich meine einfach, man kann die Vergangenheit nicht von der Gegenwart trennen.« Sie griff hinter sich, streckte sich energisch und seufzte noch einmal. »Na ja, immerhin war das eine gute Liebe, und sie hielt lange. Viel mehr kann man nicht verlangen.«

Ich war da anderer Meinung, sagte aber nichts. Das musste ich auch nicht – sie wusste bereits, was ich dachte. Sie wusste das immer. Die letzten vierzig Jahre hatte sie es gewusst.

Wie zum Beweis hüstelte Mama höflich in ihren Handrücken, hob den wollenen Saum ihres Hauskleides und humpelte Richtung Hinterausgang. Als sich die Tür öffnete, spürte ich einen Luftzug durch den Bestattungsraum wehen. Er fuhr durch die schweren Vorhänge, hob die alten Spitzendecken von den Mahagonitischen in der Ecke, wirbelte durch die Sitzreihen – ein Luftzug mit genügend April darin, um Schmetterlinge zu fangen. Trotz der Kälte hatte mein Vater es geschafft, für seine Beerdigung einen Nachmittag hinzukriegen, der viel zu schön war für die Jahreszeit. Ich musste lächeln.

»Ich seh mal kurz nach dem Wagen. Bin gleich zurück, Ladybug.«

Der Kutschwagen stand hinten schon bereit und wartete darauf, uns von Harlem zum Woodlawn-Friedhof in der Bronx zu bringen. Das wussten wir beide. Aber so gab sie mir Gelegenheit, einen Moment lang allein zu sein und mich meiner Trauer hinzugeben.

Ich starrte hinunter auf meinen Vater William und berührte seine weiche, feste, bleiche Haut. Mein Vater hatte sich geweigert, die gekringelten Äderchen um seine Nase und auf seinen Wangen zur Kenntnis zu nehmen. In meinen Gedanken sah ich in seine strahlenden, haselnussbraunen Augen, und ich nahm mir einen Moment Zeit, mich daran zu erfreuen, wie sie tanzten.

Es waren seine Augen. Die gaben den Ausschlag. Als ich schließlich nicht mehr so tat als ob, sondern wirklich hinuntersah auf seine Augen. Die eingesunkenen Lider, von Adern durchzogen, so zerbrechlich, wie Papier, als ob mein Finger, würde ich auch nur leicht draufdrücken, geradewegs hindurch stoßen würde. Da dämmerte es mir, dass mein Vater mich nie wieder ansehen würde. Es war vorbei. Er war von uns gegangen.

Für einen Augenblick dachte ich, ich sei tot. Es wurde schwarz um mich – kein Licht mehr, kein Geräusch, kein Atem, keine Haut. Kein Herzschlag, kein Schmerz. Und aus dem Nichts, aus dieser Abwesenheit aller Dinge erwuchs ein Gedanke, nicht aus mir heraus, sondern von irgendwo anders her, ein Kinderspielzeug auf dem Ozean, das langsam vorbeizog: Das ist wunderbar.

Ein Schmerz brach aus im Inneren meines Körpers. Er explodierte mit einem fürchterlichen Schlag, der mich zusammenknicken ließ, als hätte man mich in die Brust getreten, stärker als Papa je gewagt hatte, mich zu schlagen. Ich brach über dem Sarg zusammen, krallte meine Fingernägel in seine Seitenkerben und verharrte ohne sicheren Halt, zitternd vor Schmerz. Ich wollte laut weinen für meine Mutter, tat es aber nicht. Ich konnte nicht. Stattdessen öffnete ich mich für die Trauer. Ich ließ sie hereinkommen und mich abwaschen, reinigen.

Mein Vater war ein Sklave gewesen, sein Vater wiederum ein Herr. Welcher Herr, wusste er nie, aber auf jeden Fall ein Herr. Diese Frage, diese Ungewissheit, hatte ihn sein ganzes Leben hindurch verfolgt. Er hatte immer geglaubt, sein Vater sei Master Benjamin, aber Grandma Susan wollte es ihm einfach nicht sagen, solange er ein Kind war. Die Frage nach seiner Abstammung wurde voll und ganz als etwas angesehen, das nur Erwachsene zu interessieren hat – und deshalb nicht ihn.

»Schu, kleiner Puh, lass mich in Ruh«, sang Grandma Susan und schob ihn weg mit ihrem Besen oder jagte ihn mit einem frischen Küchenhandtuch zur Tür hinaus.

»Aber Ma’am …«

»Kind, ich weiß, du hast nicht vor, mir mit dieser Fragerei auf die Nerven zu gehen, stimmt’s? Nicht heute. Und jetzt geh raus und kümmere dich nicht um Erwachsenen-Dinge.«

Und damit hatte es sich dann. Als er schließlich alt genug war, um die Wahrheit zu erfahren, war er schon viele Jahre alleine und auf sich selbst gestellt – Grandma Susan war längst gestorben. Bis heute glaube ich, dass Vaters Unklarheit über diese Sache der wahre Grund dafür war, dass er nie herrschen konnte, ohne zu kontrollieren, nie kontrollieren konnte, ohne zum Tyrann zu werden, und nie erkennen konnte, dass es weise ist, das loszulassen, was einem ohnehin nie gehört hat.

Er war so stolz und einnehmend, dass weiße Leute William Chinn oft auch für einen Weißen hielten. Andere Neger hingegen machten diesen Fehler nie. Seine Körperhaltung und sein übertrieben würdevolles Auftreten verrieten ihn als einen der ihren, auch wenn das seine Hautfarbe nicht tat. Aber so sehr er sich auch bemühte – Vergebung für sein früheres Leben konnte er nie finden, ebenso wenig wie einen passenden, schmerzfreien Platz in der Gegenwart. Die Erwartungen, die er nie erfüllen konnte, ketteten ihn an seine Vergangenheit, weil die Vergangenheit das Einzige war, was er sich vorzuwerfen hatte.

Als Kind habe ich diese Dinge natürlich nicht verstanden. Ich wusste nicht, was für Gefühle das waren oder wie ich sie benennen sollte. Aber immer wenn ich spürte, dass die Traurigkeit ihn überfiel und sich dick an seine Füße klebte wie Schlamm, dann kroch ich hinter Mutters alten, dickbauchigen Ofen und weinte.

Als ich dann älter war, versuchte ich seine Launen zu ignorieren, genauso wie er geschworen hatte, mich für den Rest meines Lebens zu ignorieren, als er erfuhr, dass ich ihn entehren wollte, indem ich zur Uni ging. Als Mama ihm erzählte, dass ich mich entschieden hätte, Medizin zu studieren, war er aus dem Haus gerannt und drei Monate lang weggeblieben. Als er dann wieder daheim war, flehte er meine Mutter an, diesen Unsinn zu beenden. Wenn es wirklich richtig wäre, dass eine farbige Frau Ärztin wird, so argumentierte er, warum hat man dann nicht schon längst von irgendjemand anders hier in der Stadt gehört, von einer anderen Ärztin? Weil irgendjemand anders das nicht machen konnte, erklärte sie ihm. Diese Tätigkeit hätte auf mich gewartet.

Papa strafte mich mit Missachtung. Wieder einmal. Ungeachtet der Tatsache, dass wir in derselben Wohnung wohnten, weigerte er sich, auch nur ein Wort mit mir zu sprechen. Er beschwerte sich über mich bei meiner Mutter, durch den Luftschacht hindurch bei unseren Nachbarn oder einfach in den Himmel hinein, wobei der Tenor seiner Klage war, dass ein krähender Hahn und ein gackernde Henne nie und nimmer zusammenpassen! Um es auf den Punkt zu bringen, so sagte er, gab es genau zwei Dinge, an die er einfach nicht glauben wollte: an den lieben Gott und an Ärzte. Und jetzt sah er sich mit einer Tochter konfrontiert, die meinte, beides zu sein. Mama fuhr bei solchen Anlässen einfach fort, ihren Samtstoff zu nähen, einen Kochtopf auszuwaschen oder das Klavier abzustauben. Ich las weiterhin still meine Anatomiebücher. Für gewöhnlich schlich er sich dann zur Tür hinaus, mit nichts in der Tasche als dem, was eine Flasche kostete.

Fast zehn Jahre lang war ich Luft für meinen Vater. Dann, eines Nachts, vor acht Jahren, ging es fast mit ihm zu Ende. Inmitten dieses ersten, dieses Beinahe-Todes fiel er hin und sagte das Wort, das eine Wort, das dafür sorgte, dass alles andere in meinem Leben anfing, einen Sinn zu ergeben.

Ich taumelte frühmorgens heim, zu einer Zeit, in der man den Sonnenaufgang riechen kann, lange bevor man ihn sieht. Der leichte Grasgeruch der Dämmerung drang vom Fluss her, als ich die Straßenbahnschienen auf der Lenox Avenue überquerte und in die 138. Straße einbog. So unmöglich das auch scheinen mag, aber von meiner Wohnung war es nicht mehr als ein Fußmarsch von zwei Blocks zum Harlem General Hospital, wo ich arbeitete. Meine Waden spannten und entspannten sich krampfartig, wie ein Herzschlag, und ich stolperte über den Randstein, sodass ich beinahe den Laternenpfahl an der Ecke angerempelt hätte. Atemlos murmelte ich einen Song vor mich hin, irgendetwas, um mich abzulenken von dem Feuer, das in meinem Rücken brannte, weil ich das Gewicht eines erwachsenen Mannes stemmen und herumhieven musste.

Epiphanias! Licht vom Lichte, welches strahlte, noch bevor die Welt entstand. Komm näher und erleuchte die Herzen aller Menschen. Zugschwellen und Schraubnägel hatten nicht nur mein langes, weißes Kleid zerfetzt, sondern auch die Haut meiner Knie darunter. Mein Gesicht war voll mit schwarzem, schmierigem Fett. Aber in mir stieg ein Gefühl von Unermesslichkeit, von Freiheit auf, etwas, das stärker war als meine Müdigkeit, so stark, dass ich es heraussingen musste.

Ich hatte in dieser Nacht jemanden gerettet. Und obwohl ich mich kaum bewegen konnte, obwohl niemand davon erfahren würde, tanzte Freude durch meine Finger und Zehenspitzen. Ich wusste es. Das reichte.

Mondlicht schimmerte durch die Äste der Ahornbäume. Es glitt wie über Spiegel entlang der Fenster der fünfzig Jahre alten Sandsteingebäude und der heruntergekommen Mietshäuser, die sich auf beiden Straßenseiten aneinanderreihten. Ich war die einzige Person auf den Beinen, doch ich wusste, dass die Straße sich binnen zwanzig, dreißig Minuten biegen und dehnen und für den Tag lebendig werden würde. Horden von Menschen würden zur Avenue schwärmen, beinahe Schulter an Schulter zusammengedrängt, im Gewimmel einer schwarzbraunen Welle. Ich lächelte bei dem Gedanken, dass ich dann schon warm und faul im Bett schlummern würde.

Ich ging mit halbgeschlossenen Augen und setzte meine Schritte aus der Erinnerung, hob das Bein vor Nr. 165, um den Eichenwurzeln auszuweichen, die eine Delle im Gehsteig machten, vor Nr. 167 dann links um die Mülltonne der Wilsons herum. Das Bündel vor unseren Eingangsstufen sah ich nicht, bis ich darüber stolperte. Ich war mitten in Gedanken, so flogen meine Füße unter mir weg, und landete unsanft auf der Betontreppe. Der Schatten am Boden krümmte sich zusammen und versuchte, mit einer Hand seinen Kopf zu schützen. Er stöhnte. Als ich den kratzigen Atem hörte, wusste ich Bescheid. Ich musste ihn nicht umdrehen oder seinen Namen rufen. Ich wusste Bescheid. Scham durchschnitt meinen Körper, kühl und glatt und hell wie die Morgensonne.

Papa lag am Boden, auf der Seite zusammengerollt, er roch alt und streng, stank nach billigem Schnaps. Er hatte sich selbst angekotzt. Auch das konnte ich riechen. Die Gerüche drangen herüber zu mir, und mein eigener Atem begann, bitter zu werden.

Schau, Papa,

»Schau«, sage ich, »schau, das Pferd.« Das Pferd stürmt aus dem Stall und an uns vorbei über den Rasen. Über seine grauen Nüstern ziehen sich Streifen von Spucke und Schaum. Die anderen Männer gehen in Deckung, während das kleine blonde Mädchen im Sattel versucht, nicht herunterzufallen, schreit, weint und an der Mähne des Pferdes zieht, anstatt die Zügel zu nehmen.

Papa springt von unserer Decke auf, fasst, als es wieder vorbeikommt, das Pferd beim Hals und schafft es irgendwie, sich auf seinen Rücken zu schwingen. Das Pferd wiehert und scheut, und das Mädchen rutscht ab. Doch bevor es unter die Hufe gerät, ist Papas Arm da und fängt es auf. Ein erleichterter Aufschrei ertönt aus der Menge. Er hält das Mädchen am seidenen Stoff seines kleinen blauen Kleides, bis er das Pferd beruhigt hat.

Sofort sind eine Menge Leute um ihn herum, Männer, die den beiden beim Absteigen helfen und ihm auf die Schultern klopfen, und Frauen, die angesichts seiner Heldenhaftigkeit in Tränen ausbrechen und es nicht fassen können, dass jemand so etwas überhaupt wagt. Er steht da, schwitzend und bebend, so herrlich, dass ich mich von meiner Mutter losreiße und auch anfange zu weinen. Die Menge steht viel zu dicht, ist viel zu begeistert ob seiner Großartigkeit, als dass er mich bemerken könnte. Ich bin drei Jahre alt und zu klein, um gesehen zu werden.

»Kommen Sie, guter Mann, gehen wir rein, Sie haben sich ein paar Drinks verdient. Mein Gott! Habt ihr gesehen, was er gemacht hat?«

Papa bleibt stehen. Starrt geradeaus. Er kann nicht reingehen. Der Reitverein in der 126. Straße gewährt Farbigen keinen Zutritt. Deshalb picknicken wir jedes Wochenende außerhalb, auf dem Rasen. Die Männer verstehen nicht. Sie sehen sein Gesicht, die strahlenden Augen und die Haarsträhnen, die auf der verschwitzten Stirn kleben, und wollen ihn am liebsten umarmen.

»Oh! Was ist los, guter Mann? Die Familie irgendwo hier draußen? Dann nehmen Sie sie mit!«

»Ja, bitte«, sagt der Vater des blonden Mädchens. »Bitte, ich muss Ihrer Frau erzählen, was Sie gemacht haben. Sie sind ein Held, Mister. Das Leben meiner …« Er kann nicht weiter. Er bricht in Tränen aus. Die Frauen umringen ihn und applaudieren sanft.

»Wo sind Ihre Leute, Mann? Gehen wir rein und feiern!«

Langsam dreht sich mein Vater um zu meiner Mutter und mir; wir sitzen immer noch auf unserer abgewetzten Baumwolldecke. Er sieht nicht direkt zu uns, sondern über unsere Köpfe hinweg. Er wirkt vollkommen schlaff. Papa ist auf einmal traurig, und ich weiß nicht warum.

Obwohl wir jetzt die Einzigen sind, die noch auf dem Rasenstück sitzen, verstehen die Männer immer noch nicht. Für einen Moment herrscht ein wohlwollendes, leicht irritiertes Schweigen. Dann wird der Gesichtsausdruck eines der Herren leer. So wie ein Ameisenhaufen, den man mit der Hand aushebt. Erst ist alles voller Leben, dann vollkommen öde. Man könnte denken, da sei ja gar nichts gewesen.

»Ein Farbiger.« Der Mann verzieht das Gesicht. »Der ist ein Nigger.«

»Wie bitte?« – »Ja. Schauen Sie genau hin.« − »Nein.« − »Doch. Schauen Sie ihn an, verdammt. Schauen Sie hin.« − »Mein Gott. Es stimmt, oder? He, Junge, schau mich an. He! Ich rede mit dir. Ja, sehen Sie ihn an. Ich wette, er ist einer.« − »Du liebe Zeit, der Nigger hatte seine Hände an Ihrer Tochter.«

Die Menge ist unruhig, manche bewegen sich von Papa weg, andere kommen näher, so vorsichtig wie entschlossen. Etwas braut sich zusammen. Ohne abzuwarten, was passiert, löst Papa sich aus der Menge, eilt zu uns und scheucht uns auf. Ich höre Stimmen, laut und lauter. Aber ich verstehe nichts. Ich weiß nicht, ob es Ärger oder Dankbarkeit, Freude oder kochende Wut ist. Mama drückt mich zu sehr an sich, zerquetscht mich fast. Papa hat die Decke im Arm, stopft unsere Leberwurstsandwiches in den Korb und seine Fiedel gleich hinterher, sodass sie voll mit Wurst und Marmelade ist. Wir fliegen, wir fliegen. Dann sind wir weg. Ab jetzt picknicken wir irgendwo anders.

Schau dich an, Papa.

Einen Moment lang sah ich zu, wie er versuchte, den Kopf zu heben. Dann stand ich auf und drehte mich um, um die Treppe ohne ihn hinaufzugehen. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Tränen sammelten sich hinten in meiner Kehle, schossen in meinen Oberkörper und brachen auf wie Samen. Vaters ganze Würde war ein Schwindel. Er war nichts als ein dreckiges Bündel in einem Hauseingang.

Aber wenn er nichts ist, wie kann ich dann mehr sein?

Ich sah noch einmal hin und bemerkte, dass seine Jacke offen war. Er trug seine grüne Wollweste, aber keinen Schal. Nie dachte er an seinen Schal. Ich griff nach ihm, bereit, meine Hand auf die weiche Stelle oberhalb seines Kehlkopfs zu legen. Aber ich hielt inne und blickte schnell um mich. Die Vorstellung, ihn zu berühren, ängstigte mich so, dass ich nicht mehr denken, nicht mehr klar sehen konnte. Was, wenn ich meine Hand auf ihn legen und er sich nicht bewegen würde?

Sie ist so schlau, dass sie schon wieder dumm ist. Immer gekrümmt unterwegs, um gerade zu gehen. Lulu, siehst du das?

Mein Vater war im Besitz so vieler verletzender Eigenarten, so vieler ekelhafter und niederschmetternder Wahrheiten. Er benutzte sein Schweigen so lange als Klinge, bis mein Herz klares Wasser wurde und mein Wille ein Schleifstein – kantenlos, schwer, aber unzerbrechlich.

Das war es, was er wollte. Der alte Mann soll also in dem Bett liegen bleiben, das er sich gemacht hat.

Und zwar wörtlich.

Ich wandte mich erneut zum Gehen. Aber ich wusste nicht, wohin. Bestimmt nicht nach oben zu meiner Mutter, die wahrscheinlich gerade finster in ihren Kaffee starrte, weil wir beide immer noch draußen waren, irgendwo auf der Straße. Es schien besser, einfach im Dunkeln sitzen zu bleiben und unsichtbar zu werden. Das war viel sinnvoller. Ich könnte mich entspannen, mich beruhigen und im Nichts versinken. Genau wie er. Sich abzumühen, brachte sowieso gar nichts.

Alles, was ich mir von ihm wünschte, war, dass er mich erkannte, dass er sich aufrichtete, so hoch wie ich, und mein Gesicht hielt und Ja! sagte. Dann wäre alles andere egal.

Ich drehte mich um, kniete neben ihm nieder und rüttelte ihn.

»Papa? Papa, steh auf. Komm jetzt.«

Als er nicht reagierte, nahm ich sein Handgelenk. Sein Puls schlug stetig unter dem Druck meines Daumens, und sein Atem kam in kurzen, flachen Stößen. Ich zog sein unteres Lid herunter. Seine Augen waren blutig vor lauter geplatzten Äderchen, zurückgerollt in seinen Kopf.

Ich packte ihn am Arm und zog ihn auf die Knie. Dann legte ich seinen Arm über meine Schulter und richtete mich langsam auf, vorsichtig gegen sein schwankendes Gewicht kämpfend, das drohte, mich wieder nach unten zu ziehen.

Schritt für Schritt erklommen wir die Treppe, kämpften uns durch die schwere Tür und begannen den Aufstieg zum fünften Stock. Jedes Mal, wenn wir an einem Treppenabsatz die Richtung ändern mussten, verkrampften sich meine Beine und weigerten sich weiterzugehen. Aber das spielte keine Rolle. Wir ließen meine Beine hinter uns und kletterten weiter, vorbei an den Gedanken in meinem Kopf und vorbei an meinem brennenden Oberkörper. Wenn ich jetzt anhielte, würde ich einfach liegen bleiben, bis uns jemand fand und »Ho!« zu meiner Mutter rief – nur, dass es dann zu spät wäre.