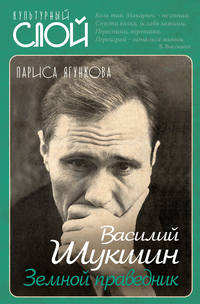

Kitabı oxu: «Василий Шукшин. Земной праведник»

Памяти моих дорогих родителей

Хаджи-Даута Османовича Коркмазова

и Валентины Павловны Ягунковой

Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброта. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами… Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной трудности победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.

Василий Шукшин

Недопетая песня

Снежным днем на исходе зимы 1971 года в крохотной московской кухне собрались посиделки. Посередине, подпирая подоконник спиной, а ноги вытянув чуть ни до порога, сидел хозяин – хмурый с виду человек в черной рубашке. Лицо у него было самое обыкновенное, не молодое и не старое, не доброе и не злое, не приятное и не противное, можно сказать, не интересное, если бы ни какая-то резкая черточка между бровями, и другая, и третья – лучиками от глаз, и еще одна, в складе губ. Замечательное выражение придавали они его лицу, упрямое и решительное. Он сидел, опустив плечи, расслабившись, и все равно казался собранным – была в нем какая-то скрытая тугая пружина, того гляди развернется и подбросит.

Как ни мала была кухня в «шесть квадратов», а уместились в ней еще трое. Один, в домашней затрапезе, видать, зашел по-соседски, «на огонек», сидел справа, у самой плиты, другой, в не по возрасту модной «джинсе», навис слева над торцом кухонного столика, а девушка, одетая с продуманной скромностью: маленькое синее платьице и нитка хрустальных бус – пристроилась в дверном проеме.

– А вот эту знаешь? – спросил сосед. – «Отец мой был природный пахарь…».

Хозяин кивнул.

– Вот эту давай.

– Она длинная вообще-то…

– Ничего.

Отец мой был природный пахарь,

А я работал вместе с ним… —

хозяин как-то сразу осунулся, вроде даже лицом потемнел – он не просто пел, он жил в той жизни, которую воскрешала эта песня и страдал вместе с теми, о ком в ней пелось.

Все немедленно запечалились вместе с ним, настраиваясь тоже переживать песню. Но при том каждый по-своему переживал за хозяина.

«И откуда это у него берется, – косился сидевший справа сосед. – Ведь живет он самой что ни на есть обыкновенной жизнью, ездит в том же автобусе, что и мы, грешные, ходит в тот же магазин и шпыняют его там, считая за работягу, у нас ведь как могут задеть, особенно если примут за „простого“! А он идет себе с авоськой, в ней пакет молока да пачка сигарет, да мятая газета, и каким-то образом через магазинную и автобусную суету проносит свою душу и свою песню…»

Гость совсем запечалился. У него тоже была кухня в «шесть квадратов», жена и дети. Он жил в том же доме и ходил к соседу «на огонек». Несколько лет назад они вдвоем крепко пили – лучше теперь об этом не вспоминать. Гость лечился и не вылечился. А хозяин каким-то неисповедимым образом изжил свой недуг, и теперь вместо бутылки стояла у него на столе большая обожженная кружка, из которой он подливал себе крепчайшей заварки дегтярный кофе.

«Так почему же он не погиб как я? – думал гость безо всякой зависти и ожесточения, а просто с большой печалью. – Да, наверное, именно потому, что у него песен много… Они его держат, с ними он в тысячу раз сильнее. Он знает, о чем поет и верит, что все это позарез нужно людям – и мне, и композитору, притащившему сюда свою нотную тетрадь, и девушке-журналистке… Слушайте, слушайте, где вы еще такое услышите?».

Три дня, три ноченьки старался —

Сестру из плена выручал… —

тосковал певец.

«И нет конца этой песне, – думал в это время композитор, – как нет конца дороге под мелким дождем или косым снегом. И кто только ее выдумал, кто первым подхватил? И кем надо быть, чтобы вот так истово петь – без голоса и слуха, из нутра своего вытягивая и мотив, и слова. Так не споет никакой артист, никакой собиратель песен – так поют те, кто эти песни складывает, так поет народ… А с лица-то как спал, и глаза запали… Зачем он все делает с такой отдачей? Не умеет себя беречь и затрачивается по каждому поводу. И кто бы ему сказал: милый отдохни, не рвись… Ан нет, подзуживаем, вытягиваем из него жилы, провоцируем – подзаряжаемся от него, что ли?..»

Взошел я на гору крутую

Село родное посмотреть:

Горит, горит село родное,

Горит вся родина моя!.. —

голос забирал все выше и выше и вдруг падал до шепота.

«Нет, это не актерство, – думала девушка, теребя нитку хрустальных бус. – Хотя он актер милостью Божьей. Это – чувство. Он тонкий, чувствующий, хотя прячет это, скрывает чувства в творчестве как в обыденном разговоре. И выдает страстность своей натуры только в песне. Этого бы чувства да побольше – в его рассказы, фильмы… Искусство должно быть страстным. Но стоило заикнуться об этом, как он сразу ушел в себя – у него свой мир, свое представление о прекрасном, своя стезя. Злые языки говорят, что в кино и в литературе он оказался случайно. Ничего себе случайность – с первого раза поступить во ВГИК, на режиссерский факультет, в мастерскую самого Ромма! Это талант. Но как же трудно и непросто с этим „простым“ человеком. От всех он закрыт – и смогу ли я с ним что-то написать?» – и теребила, теребила свои бусы, как вдруг нитка разорвалась, и хрусталинки запрыгали по всей кухне. Оборвалась и песня.

На стук и звон явилась крупная красивая женщина с лицом от природы милым, но сейчас совсем не приветливым, а за ней две маленькие белоголовые девочки – они сразу уткнулись в колени отцу. В ход пошел веник – и всем пришлось выметаться. Бусы собрали, но посиделки кончились. Да и то, пора честь знать – на дворе уже совсем стемнело.

…Сколько лет прошло, но до чего живо вспоминаю это далекое февральское воскресенье, поездку в Свиблово в насквозь промерзшем автобусе, посиделки на кухне у Шукшина и безмерное свое огорчение: «испортила песню». И вот сейчас, приступая к этой давным-давно задуманной и бесконечно откладываемой работе, я с тревогой думаю: «Ох, не испортить бы опять песню».

Глава первая

Разбег для знакомства

В самом деле, какая ответственность – писать о жизни и творчестве Шукшина, писать, будучи его современником, но, не будучи ни доверенным лицом, ни близким человеком, который мог бы со всей определенностью сказать: да, Шукшин хотел, чтобы я писала эту книгу. Мы работали вместе – для журнала «Искусство кино»; я спрашивала, он отвечал, потом наши беседы публиковались и, наверное, читались, но ни разу он не одобрил меня, не намекнул даже, что мы делаем хорошее дело. Он был скуп на похвалу. Сделав такое заключение, я тут же беру назад эти слова. Что я знаю о Шукшине? То, что знает всякий, кто смотрел его фильмы, читал его книги. Да еще то, что всякий мог бы узнать, если бы год за годом собирал материалы к биографии Шукшина. Служит ли это основанием, чтобы написать целую книгу? Может быть, все, что я могу сказать о Шукшине, уже сказано в тех давних «беседах за рабочим столом»?

Что послужило поводом для моей встречи с этим еще не знаменитым в ту пору человеком, жившим в ту зиму тихо и уединенно, насколько можно уединиться в Москве, – копившим силы, которых в нем, пожалуй, даже не подозревали те, кто общался с ним повседневно? К концу 60-х годов в кинематографических кругах у Шукшина сложилась репутация неудачника, вроде бы много обещавшего, но ничего толком не сделавшего. Год назад в полупустых залах прошла его картина «Странные люди» – и Шукшин исчез с кинематографического горизонта. Конечно, кому-то выгодно было «замолчать» Шукшина. Ничего себе, «неудачник»: за десять лет с небольшим – десять ролей в кино, и среди них такие яркие как Федор в «Двух Федорах», Иван Лыков в «Простой истории», Василий Черных в фильме «У озера», три сборника рассказов – «Сельские жители», «Там вдали» и «Земляки», роман «Любавины», три художественных фильма по собственным сценариям – «Живет такой парень», награжденный первой премией на Всесоюзном фестивале и Золотым львом в Венеции, «Ваш сын и брат», удостоенный государственной премии имени братьев Васильевых и «Странные люди». А, кроме того, Шукшин написал роман о Степане Разине «Я пришел дать вам волю», по роману – киносценарий, и теперь собирался его ставить. Правда, в Госкино успел получить отказ. Но позиции у него были крепкие. За год до сорокалетия ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Похоже, кто-то наоборот был заинтересован в том, чтобы Шукшин не «лег на дно», кто-то всерьез интересовался его судьбой. Иначе в журнал «Искусство кино» не поступил бы заказ: предоставить трибуну Шукшину. Многостраничные «беседы за рабочим столом» делались тогда по указанию «сверху».

Как ни странно это может показаться сейчас, но никто из штатных сотрудников журнала не проявил интереса к Шукшину – пришлось послать на «ответственное задание» внештатницу.

– Ох, «направит» он тебя, – говорили мне редакционные шутники. – Он же терпеть не может журналистов. Принимает только сибиряков, да и то не всегда. И потом он пьет. Ох, как пьет! После такого «напутствия» я совсем не рвалась к Шукшину. Жил он тогда в Болшево, в Доме творчества кинематографистов, работал там над новым сценарием. Договорились о встрече по телефону, но как же неохота была тащиться под зиму за 60 километров от Москвы, возвращаться затемно сперва автобусом, потом электричкой. Зима в 1970 году установилась рано, 30 ноября уже лежал прочный снег.

Шукшин только что пришел из бани, первый и последний раз я видела его таким румяным и довольным. Познакомились, поговорили о погоде.

– А вы случайно не из Сибири? – спросил он.

Я пришла в восторг:

– А почему вы так решили?

– Фамилия такая – Ягункова. А на Транссибе есть станция Ягунковская. Ягуны – по-сибирски разбойнички. И потом у вас чисто сибирское «ага».

– Скорее моршанское. Мама из Моршанска. А я москвичка. Я вычитала в одной книжке, что корни моей фамилии надо искать где-то на границе Смоленщины и Белоруссии: там вместо «его» говорят «Яго». А про свою фамилию что-нибудь знаете? Из того источника: «шýкша» – костромское словечко.

– Почему костромское? И у нас, бывает, скажут…

– «Шýкшей» в костромской области называли очески конопли. Так звался в семье последний, нежеланный ребенок, «очесок», в отличие от желанного, чаянного – «чайко». Отсюда – Чайковский…

Так я тараторила, боясь остановиться. Он хорошо слушал – это много говорит о человеке, но меня заботило, как он будет говорить и удастся ли разговорить его. Навязчиво вспоминалась сцена журналистки с Пашкой Колокольниковым в фильме «Живет такой парень».

Она: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

Он: Я понимаю.

Она: Итак, что же вас заставило броситься к горящей машине?

Он: Не знаю… Вы сами напишите что-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое… – и покрутил растопыренными пальцами.

Она: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?

Он: Конечно!

Девушка записывала…

Самое убийственное заключалось в том, что журналист заранее знает, что надо написать. И я все наперед знала – в редакции оговорили заранее: Шукшин-писатель крупнее, серьезнее, если хотите, масштабнее, чем проявляется в фильмах. Честно говоря, мне его фильмы не нравились. Тут я соглашалась с критиками Шукшина: мелковато плавает. Другое дело – рассказы, они пробирали до дрожи. За душу хватала его доброта к маленькому человеку, при том, что зрил он этого человека насквозь – до кишок и нисколько не приукрашивал. На иерархической лестнице Шукшин у меня стоял рядом с Чеховым. Ну, не то чтобы совсем рядом – кто-то должен был стоять между ними? Но кто? Этого я пока не знала. Главное, что Шукшин был писатель чеховского масштаба, может быть, не таланта, а масштаба – это я чувствовала. Ну зачем такому писателю стремиться к экрану? Режиссура – дело тяжелое, кропотливое и очень затратное. Стоит ли тратить время и силы в ущерб своему писательскому призванию? В то же время я понимала, что кино обладает для Шукшина – равно, как и для меня, и еще для множества людей – огромной притягательной силой.

Сегодня приходится объяснять новому поколению, что такое магия кино. Молодое, динамичное, доступное самым широким массам искусство отличалось силой громадного психологического воздействия. Оно не успело еще стать расхожим, вынужденным делить своего зрителя с телевидением, видео, Интернетом. Кроме того, в нашей стране оно не испытывало натиска дельцов, эксплуатирующих обывательский интерес к экспонатам кунсткамеры и, собственно, затолкавших магический киноглаз в такую кунсткамеру: тут уже и речи не могло быть о специфике экрана, о языке кино, тут хватало чисто механической смены кадров. Подлинный же кинематограф требует такой связи кадра с кадром, который диктуется психическим напряжением автора, персонажа и будущего зрителя, связывая их воедино и заставляя решать определенные умственные задачи. Кино сравнительно быстро стало интеллектуальным и так же быстро перестало быть им. Причины тому многообразны и могут послужить темой для целого исследования – отсылаем к нему будущих киноведов. Но в напутствие им замечаем, что кино на протяжении всего своего развития непрерывно видоизменялось не только как эстетическое, но и как социальное явление, и все связанные с ним проблемы должны рассматриваться в социально-историческом аспекте. Для нас же в данном случае важно, что кино в лучшие свои времена вовлекало в свою орбиту множество всесторонне одаренных, масштабно мыслящих и просто неординарных, беспокойных людей, ищущих ответы на вопросы бытия.

Захватило оно и Шукшина, но не легок был его путь к экрану. Конечно, благодаря профессиональному обучению он знал, что такое композиция кадра, переходы, киносимволы, кинометафоры, понимал значение монтажа, но на практике был еще робок, не уверен, кинематографическое мастерство ему пока не давалось – искупалось же все художнической остротой зрения, с которой он высматривал своего героя. С моей точки зрения, не было у него кинематографического видения. Учись этому, не учись, а если твоя природа, точнее, психика не подразумевает такой душевной организации, которой присуща постоянно пульсирующая игра мысли и воображения, не будешь ты настоящим художником экрана, ибо этот вид искусства требует способности одновременно и к обобщению, и к символизации.

С тем я и шла к Шукшину, самонадеянно думая не только от него что-нибудь почерпнуть, но и ему нечто вложить. Но оказавшись перед ним, я интуитивно почувствовала его человеческую необычность и значительность, и все приготовленные умные слова вылетели из головы. Остались только простые прямые вопросы. Как воплощается на экране шукшинская проза? Доволен ли сам Шукшин кинематографической автоинтерпретацией своих произведений? И возможно ли вообще передать на экране глубинный смысл его рассказов?

Наш разговор, записанный позже как один диалог, не раз прерывался и продолжался после Нового года от случая к случаю уже в Москве. Он легко настраивался на одну со мной волну, четко мыслил и формулировал. Если что-то не нравилось, с плеча рубил: «не надо», «не хорошо», «это у нас не получилось». Правда, от этого у него всегда портилось настроение. Он был ранимый, тонко чувствующий человек с «содранной кожей», остро переживавший даже мелкие неудачи.

Никогда я не видела у него на столе «злодейки с наклейкой», даже духа спиртного не было в доме. Он пил только черный чай и кофе, правда, заваривал так, что всякий раз извинялся: «Не могу вас угостить, вы это пить не будете».

Магнитофона у меня не было, да и не нравилось мне работать с магнитофоном – сказывалась устоявшаяся привычка брать все на карандаш, да и Шукшин чувствовал себя свободней, говорил без оглядки. Я не отдавала себе отчета, сколь важна для него наша совместная работа – ведь впервые выходил он на разговор о Степане Разине. Только потом мне стало ясно, до какой же степени я была не готова к такому серьезному разговору – очень уж далека от разинской темы. Но как бы то ни было, а «беседа за рабочим столом» состоялась. Она была опубликована в августе 1971 года в журнале «Искусство кино».

* * *

Когда-то знаменитый Иван Александрович Пырьев говорил мне: «Будь я писателем, запретил бы экранизировать свои произведения. Если я разрешил бы, то лучшему другу, брату. Человеку, с которым – одно дыхание, одно сердце. А скорее всего, сам попытался бы привести на экран своих героев. Окончил бы режиссерский факультет, овладел кинематографической спецификой и попытался обойтись без посредников между собой и зрителем».

Можно подумать, именно так и поступил Василий Шукшин: выбрал режиссуру, как необходимое творческое подспорье и как продолжение своего главного в жизни дела. Между тем, по словам самого Шукшина, писать прозу он начал только в стенах ВГИКа, а вполне ощутил свое литературное призвание лишь после окончания института, уже будучи актером и режиссером. Сценарии Шукшина, созданные на материале его собственных литературных произведений, как правило, обладали несомненной цельностью. И в то же время фильмы, по ним поставленные, не всегда отвечали требованиям кинематографической выразительности. В чем же причина этих видимых просчетов?

Чтобы начать разговор о принципах экранизации литературных произведений, о путях воплощения на экране художественной прозы, я задаю Шукшину «каверзный» вопрос:

– Зачем писателю стремиться к экрану?

– Скажите, кто из писателей откажется выступать со своей программой перед многомиллионной аудиторией? – вопросом на вопрос отвечает Шукшин. – Какой писатель откажется войти в самый тесный контакт с публикой, которая тут же, не сходя с места, дает ему доказательства своего одобрения, понимания, сочувствия (или недоумения, непонимания), заставит его взглянуть на себя самого со стороны такими требовательными, испытующими глазами, какими отроду не приходилось ему смотреть на себя. Какой художник откажет себе в искушении предстать перед таким судом, чтобы познать самого себя?

Я впервые понял силу ответных реакций зрителей, когда поставил фильм «Живет такой парень». Конечно, режиссер, как художник, принадлежит другому искусству, нежели писатель, а в силу этого обладает и иными возможностями. Но его творческий метод, его взгляд на мир может и должен совпадать с взглядом и методом писателя, которого он экранизирует. Если понимают режиссера – понимают и писателя. Вынося свой рассказ на экран, я проверяю правильность своего метода в искусстве.

Однако метод методом, а ведь в кинематографе есть своя система условностей. Я где-то слышал утверждение: совершенный перевод стихотворения с одного языка на другой практически невозможен: каждая удача является счастливым исключением, только подчеркивающим правило. Ну, а экранизация? Тоже перевод с одного языка на другой. То, что представляется удачным в литературе, для кинематографа зачастую не годится. Это можно заметить уже по тому, как ведет себя писатель в кинематографе и режиссер в литературном соавторстве. Писатель в кинематографе, если он еще малоопытен в качестве кинематографического автора, отстаивает каждое свое слово. Он справедливо считает, что слово лучше всего говорит о его писательской индивидуальности. Он борется за слово-ремарку, забывая, что авторская речь в кино – вспомогательное средство. Он наделяет речью своих героев, но в фильме речь зазвучит, перед зрителем появится актер. Писатель подчас не понимает, что одно и то же слово, которое он отстоял в нелегкой борьбе с режиссером, трижды будет звучать с разным значением, если его произнесут три разных актера. Это понимает режиссер. Зато режиссер часто не чувствует, что слово – образ. Такого режиссера всегда подстерегает опасность схематично определить явление, только назвать событие или предмет. Поэтому сценарий, написанный таким режиссером, лишен плоти. Это скорее руководство к действию, нежели собственно художественное произведение.

Литература, по-моему, прекрасна тем, что позволяет художнику без околичностей заявить о своих чувствах. Прямое выражение авторских чувств звучит в литературном произведении откровением в силу интимности самого процесса чтения. Иное дело – театр, кино. Попробуйте вложить авторский самокомментарий в уста героя. Герой станет чтецом. Даже в проникновенном актерском исполнении прямая авторская речь может показаться декларацией, а декларативность и психологизм плохо уживаются вместе…

– Но, наверное, мало-помалу у литератора, ставшего режиссером, набирающего профессиональную высоту, образуется своего рода навык, спасительная привычка легко и безбоязненно переходить на язык кино, перестраивать при этом литературные образы, содержание которых невозможно исчерпать в простейших предметных воплощениях и в зрительных ассоциациях?

– Этого мало…

Конечно, думаю я, Шукшину мало зорко подмеченных им же, писателем, и им же, режиссером, с максимальной точностью перенесенных на экран житейских подробностей интерьера, мало ему по-шукшински неповторимого и тоже очень зорко увиденного пейзажа – всех этих туманных речных плесов, деревенских улочек, маленьких освещенных окошек, прорезающих вечернюю тьму; ему мало и отличного во всех оттенках воспроизведенного диалога, когда с подкупающей точностью зазвучат интонации, характерные для шукшинских стариков, для молодых, но уже донельзя озабоченных женщин и беспокойных «странных» людей, которым вечно не хватает в жизни чего-то важного, особенного. Экранизируя свои рассказы, Шукшин ищет еще и событийных ассоциаций, которые полнее передавали бы то, что таится в глубине его прозы, то, что есть в нем самом. Отсюда и обязательное усложнение событий, и новые действующие лица, возникающие в фильмах-экранизациях, осуществленных Шукшиным.

И, словно угадав мои мысли, он кивает:

– Мне надо делать кино. А в кино нужен… как бы это сказать… «шлейф событий». Не подумайте только, что я говорю о «закрученном сюжете», о калейдоскопе происшествий. События-то могут быть самые заурядные, ничем особенно не примечательные, но они должны постоянно сопутствовать главной мысли, работать на нее все полтора часа экранного времени. Я изменил этому принципу в «Странных людях» – и фильм не получился, развалился на куски… Вот постойте-ка…

Он выходит в соседнюю комнату и приносит несколько листочков, исписанных его крупным размашистым почерком.

– Я написал тут кое-что о «Странных людях». Если хотите – посмотрите…

Вот что написано Шукшиным о его последней картине, написано неторопливо и тщательно, с небольшими помарками – аккуратно обведенными и заштрихованными строчками: видно, писалось все это неторопливо и обстоятельно:

«Фильм „Странные люди“ не принес мне удовлетворения. Я бы всерьез, не сгоряча назвал бы его неудачей, если бы это уже не сделали другие. Разговор со зрителем не состоялся. Фильм плохо смотрели, даже уходили. Так работать нельзя. Это расточительство. Теперь я, пожалуй, разберусь, что случилось с фильмом. Кажется, я в состоянии это сделать.

Я пошел от писательского сборника. В литературе мне больше интересен сборник писателя. С моей точки зрения, можно быть автором одного рассказа, одной повести, одного романа. Но быть автором сборника – это значит быть писателем или не быть им. Я думал, что в кино тоже так. Но в кино иначе. Опыт зрительских встреч с фильмом новеллистического построения равен нулю. Мое предупреждение в титрах, что это „три рассказа“, не сработало. Его пропустили, скользнули глазом – и забыли. Зритель настроился на определенную историю, на определенных людей. Но едва он привык к героям первой новеллы, приготовился вникнуть во все происходящее с ними, новелла кончилась. Это было неожиданностью. Так возникло раздражение. Пока он собирался с чувствами для нового знакомства – прошла добрая половина второй новеллы.

Зрители не получили разбега для знакомства с героями. В литературе такой разбег гораздо меньше, а кинематографисту надо дать место для такого разбега. В этом отношении „Роковой выстрел“ пострадал больше всего. Зрители не смогли взять разбег и не поняли героя – поняли только то, что мне, режиссеру, вовсе не дорого, – внешний рисунок образа. Про характер-притчу догадались немногие.

Я сидел в зрительном зале и казнился. Я, как никогда, остро почувствовал, что зрительский опыт – великая штука. Я хотел сказать в этом фильме, что душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не горела. Не вышло».

– Но ведь «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат» тоже были в сущности фильмами новеллистического построения? – говорю я, дочитав эту исповедь. – Только там все новеллы были нанизаны на единый стержень.

– В том-то и дело. Почему я не сделал всех этих «Странных людей» жителями одной деревни? Чего, казалось бы, проще: поселить их на одной улице с председателем Матвеем Рязанцевым, ну, что ли, под его крылом… Может быть, тут и появился бы необходимый мне «шлейф событий»? ведь не случайно же возник Чуйский тракт, по которому ехал от села к селу, от встречи к встрече Пашка Колокольников?! И не случайно трое героев моих рассказов, абсолютно не связанных между собой – Степан, Игнат, Максим, – стали в кино родными братьями. Живи Чудик, Бронька, Матвей Рязанцев в одной деревне – может быть, они как-то объяснили бы друг друга, помогли понять все, что осталось за кадром, – главную мысль, во имя которой были написаны рассказы «Чудик», и «Миль пардон, мадам»…

– Наверное, из литературной новеллы прямо и непосредственно кинематографическую не сделаешь. Нельзя же в экранной новелле подвести черту под всем повествованием так, как это сделано в рассказе «Чудик». «…Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом».

– Это еще не самая большая потеря, – говорит Шукшин. – Главная опасность экранизации в том, что в силу огромной образной насыщенности кинематографа все поведение такого персонажа, как Чудик, будет восприниматься зрителями скорее со знаком минус, чем со знаком плюс. При буквальном переносе на экран Чудик превращается в чудака уже не с большой, а с маленькой буквы. И чем эмоциональнее, выразительнее окажется актер, чем очевиднее будет искажение образа. Это я понимал. Потому Чудик и «освободился» на экране от всех своих чудачеств и уступил центральное место в новелле своему брату. Это произошло не по прихоти кинорежиссера, а по законам того искусства, в которое, как в новую жизнь, перешли литературные герои. Литературный Чудик оказался в кинематографе попросту невозможен. Как невозможен и Бронька Пупков. В «Странных людях» я потерял их. Из всех трех литературных персонажей, чьи характеры мне хотелось показать в этом фильме, наиболее удался Матвей Рязанцев, герой рассказа «Думы». Образ этот стал удачей фильма не только потому, что особенности артистического дарования В. Санаева не расходятся со смыслом и интонацией самого повествования, но и потому, что образ Матвея Рязанцева одинаково органичен и для прозы и для экрана и не нуждается ни в каком особом кинематографическом переосмыслении. «Странности» Чудика или Броньки передаются в литературе через ситуацию, для оценки которой очень важно незримое, но руководящее читателем присутствие рассказчика. «Странность» же Матвея Рязанцева, которая заключается в близкой почти всякому человеку тревоге о будущем детей, в осмыслении пройденного жизненного пути, не нуждается ни в каком опосредовании, чтобы стать понятной читателю или зрителю.

Кинематографу нужны истинно кинематографические характеры, то есть такие, для восприятия и понимания которых не было бы нужды в особом авторском посредничестве. На экране герой сам о себе заявляет и сам себя исследует. Ни Чудик, ни Бронька непонятны, если за спиной у них не стоит автор. Но ведь мог же я наделить этим авторским отношением к ним, ну, скажем, того же Матвея Рязанцева… А что – он мужик умный… Знаете, я сказал это, а у самого прямо рука зачесалась все это поставить. Там, в рассказах, есть ведь, за что зацепиться. Помните, председатель вызывает Броньку, грозит принять меры. А Бронька бормочет, не глядя ему в глаза: «Да, ладно… Да брось ты… Подумаешь!»… У нас в сценарии была даже такая сцена в начале. Потом мы от нее отказались. Скучно, ни к чему вроде. А представьте себе, как соединились бы сюжетно линии героев, будь на месте этого безликого председателя другой – Матвей Рязанцев! Как живой водой все бы сбрызнуло…

– Понятно, – соображаю я, – Матвей какой-то частицей своего существования поймет Броньку, непризнанного актера, свободно переходящего от реальности к фантазии, от сказки и яви. Он-то поймет, что это никакой не враль, не трепач, а лицедей. И нам даст понять. И сама фигура Матвея осветилась бы по-новому…

Смотрим с Шукшиным друг на друга, улыбаемся, фантазируем, чувствуем себя немножко соавторами. Потом Шукшин качает головой и отрекается от нашего мимолетного соавторства:

– Нет, Броньке эти переделки не помогли бы. А если бы и помогли, то в малой степени.

– Почему?

– Сейчас попробую объяснить. Вот меня упрекали в том, что Евгений Лебедев в «Роковом выстреле» изображает не момент артистического вдохновения, а клиническую картину навязчивой идеи. Грязный, обросший, залитый слезами, задыхающийся Лебедев – Пупков, изгаляющийся над самим собой, вносит совершенно иные акценты в образ знакомого читателям героя. Критики высказывали предположение, что режиссер Шукшин не управился по-хозяйски с актерским азартом Лебедева. Это большой, умный художник. То обстоятельство, что его кинематографическая судьба неровная, не цельная, говорит о том, что он крупнее наших схем. Мы не знаем, что с ним делать, куда его девать. Неподдельна народность его дарования, которую мы еще не умеем в полной мере раскрыть.

Но давайте вернемся к монологу Броньки. Обратимся не к экрану – к литературному монологу. Обратите внимание, какие определения были привлечены в рассказе «Миль пардон, мадам!» для того, чтобы обрисовать состояние Броньки. И, следовательно, каков был, если можно так выразиться, арсенал Бронькиных выразительных средств. Вот рассказ:

«…Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну…». «Бронька кричит, держит руки так, как если бы он стрелял. – Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!». Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина… И шепот торопливый, почти невнятный: «Я стрелил…» – Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову – лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: «Я промахнулся».

Согласитесь, что все это было с абсолютной точностью передано в фильме Лебедевым – и свистящий шепот, и мучительный визг, и неровность речи, и душераздирающий крик, и зубовный скрежет. А в результате – «клиническая картина навязчивого состояния». В чем тут дело? Не в интерпретации Лебедева, навязанной режиссером, но в самой природе кинематографического зрелища, многократно усиливающей насыщенные краски литературного образа.