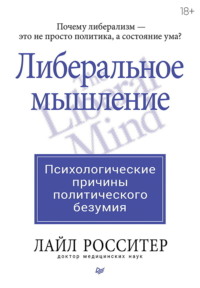

Kitabı oxu: «Либеральное мышление: психологические причины политического безумия»

LYLE H. ROSSITER, JR., M.D.

The Liberal Mind

The Psychological Causes of Political Madness

Права на издание получены по соглашению с Lifelong Studies LLC, USA. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© ООО Издательство «Питер», 2025

Originally published in English.

© 2006 Lyle H. Rossiter, Jr.

© Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2025

© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресс книга», 2025

К изданию на русском языке

Посвящаю эту книгу Джейн и Лоре, а также светлой памяти моих родителей.

К XXI веку термин «либерализм» приобрел множество значений, каждое из которых имеет собственную коннотацию в зависимости от предметной области и даже страны. В данной книге доктор Лайл Х. Росситер-младший использует термин «либеральный» в значении, более характерном для американского прогрессивизма – политического и культурного движения, отличающегося активным государственным вмешательством в жизнь граждан, социальным инжинирингом, политикой идентичности и отходом от традиционных моральных рамок. Читателям следует учитывать это различие: здесь термин «либеральный» относится не к классическому либерализму в экономическом смысле, описывающему свободу рыночных отношений, а скорее к прогрессивной идеологии как особой психологической и мировоззренческой парадигме, преобладающей в современных западных левых кругах.

Благодарности

От всей души благодарю моих друзей, которые великодушно нашли время и уделили внимание ознакомлению с материалами книги The Liberal Mind: The Psychological Causes of Political Madness на разных этапах моей работы над ней. Я очень признателен, в частности, Верну Миллеру, Шаукату Джамалу, Гарри Шаффнеру, Курту Данекасу, Артуру Биддлу. Дарлин Уингард тщательно вычитывала рукопись. Моя дочь Лора Росситер Спайсер внесла особенно ценные предложения по редактуре и деятельно участвовала в подготовке рукописи к изданию. Отдельное спасибо я говорю Джейн Энн Росситер, моей жене, за ее исключительные навыки редактирования. Ее настойчивость в том, что мысли следует излагать ясно и кратко, не забывая при этом о логичности и стройности повествования, помогли мне сделать из нудного текста действительно интересную (надеюсь, так оно и есть) книгу. Разумеется, полная ответственность за все, что в конечном итоге получилось, – на мне.

Лайл Х. Росситер-младший

Предисловие

В этой книге мне хотелось бы рассказать о сути и взаимосвязи человеческой природы и свободы личности. Давным-давно, примерно в двенадцать лет, я начал интересоваться, как работает наше мышление. Своими наблюдениями и выводами я поделюсь с вами на этих страницах. Мое увлечение стало первым шагом на пути к будущей профессии – я посвятил свою жизнь клинической и судебной психиатрии. Благодаря ему я, как мне кажется, приблизился к пониманию того, как связаны эти сферы с психологией человека. Тема, которая никогда меня не отпускала, – расстройства личности. Занимаясь вначале клинической практикой, а в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой, я имел возможность направлять все свои силы на исследование как природы личности, так и факторов, обусловливающих ее развитие. Практический опыт в судебной психиатрии помог мне сосредоточиться на исследовании вопроса, каким образом проявления психических заболеваний, включая расстройства личности, уживаются и взаимодействуют с общепринятыми нормами поведения. Эти нормы, как гражданские, так и уголовные, в значительной степени определяют и границы человеческой свободы, и условия, на которых строится социальный порядок.

Конечно, в западной культуре представления о свободе и социальном порядке исторически происходят из областей, весьма далеких от психиатрии: это философия, этика, юриспруденция, история, теология, экономика, антропология, социология, искусство и литература и прочие науки гуманитарной сферы. Но вопрос работы нашего сознания, человеческого разума, как его трактуют психиатры и психологи, и в самом деле перекликается со всеми этими дисциплинами и создаваемыми на их основе социальными институтами. Книга, которую вы держите в руках, – попытка связать механизмы нашего сознания с теми экономическими, социальными и политическими условиями, при которых свобода и порядок занимали бы, ко всеобщему благу, равные позиции. И пусть в ходе работы я всеми силами старался следовать указаниям собственного разума, но этот труд я написал не только из интеллектуального интереса. Мои намерения были более «созидательными», говоря языком Эрика Эриксона. Так что замыслы моей книги проросли на ниве глубокой тревоги за будущее регулируемой свободы. Конечно, «в целях создания более совершенного Союза» отцы-основатели Америки намеревались и установить справедливость, и обеспечить как мир, так и оборону страны, и содействовать ее общему благосостоянию1… Однако всему двадцатому веку и началу века наступившего пришлось стать свидетелями неуемных атак со стороны современного либерализма на эти благие цели и на эти принципы, призванные стать базисом для свободы личности и разумного социального порядка. Несмотря на собственную чудовищную политическую несостоятельность и безграмотность, нападающие тем не менее успешно пользуются психологической природой человека для насаждения принципов социалистической политики. Последствия такого воздействия разрушительны, но противостоять ему поможет четкое понимание взаимосвязи между психологией человека и социальными процессами. И я надеюсь, что эта книга внесет хотя бы небольшой вклад в достижение этого понимания.

Лайл Х. Росситер-младший, февраль 2006

Часть I

1. Двойственность человеческой природы

Единственно верный путь – изучение природы человека в рамках естественных наук и попытка объединить естественные науки с социальными и гуманитарными. Я не предполагаю ни идеологических, ни формалистических упрощений. Нейробиологию не изучают, припав к стопам гуру. Последствия генетической истории невозможно выбрать на законодательном уровне. В конце концов, хотя бы ради нашего собственного физического благополучия, мы не можем оставить этическую философию в руках нескольких мудрецов. Интуиция и сила воли наверняка помогут человеку достичь прогресса, но оптимальный выбор среди критериев прогресса можно сделать только на основе добытых упорным трудом эмпирических знаний о собственной биологической природе.

Эдвард О. Уилсон

Вступление

В этой книге мы попытаемся рассмотреть свойства человеческой природы в широком понимании и разобраться, каким образом она способна влиять на свободу личности. Начиная наше исследование, давайте озвучим тот факт, что природа человека двойственна: с одной стороны, человек – независимый субъект, а с другой – является частью системы взаимоотношений с окружающими посредством вовлеченности в экономические, социальные и политические процессы. Самостоятельность человека – неизбежное следствие склонности критически осмысливать все то, что его окружает, и реагировать так, как он считает нужным. А если сопоставить природу людей с природой социального животного, то причины привязчивости и стремления к взаимодействию с другими станут совсем понятны.

В рамках этой концепции двойственности я выделяю биологические, психологические и социальные элементы человеческой природы. Все три составляющие – первооснова как самостоятельной инициативы, так и коллективной деятельности. Биологическая природа человека в равной степени требует и независимых, и совместных действий, чтобы удовлетворять материальные потребности и получать побольше жизненных благ. Психологическая и социальная природа обусловливают все те же действия, но уже во имя личных предпочтений, комфорта, желания общаться. Чтобы все эти процессы происходили слаженно и безопасно, нужно поддерживать социальный порядок, для чего общество разрабатывает свод правил, призванных регулировать экономическое, социальное и политическое поведение. Эти правила становятся инфраструктурой человеческого социума.

Работая над книгой, я поставил перед собой цель вывести биологическую, психологическую и социальную основу для особой формы человеческого общества – назовем ее регулируемой свободой. Мне представляется особо важным сформулировать теорию личностной свободы, фундаментом для которой стали бы людская природа и то, как человеку свойственно вести себя в той или иной ситуации. Опираясь на принципы такой теории, я намерен правдиво раскрыть вредоносную суть

✶ столь широко распространяемых коллективистских идей;

✶ подходов современного либерализма к вопросам улучшения благосостояния;

✶ морального релятивизма2 —

и все это в рамках моей теории не что иное, как патологические искажения нормальных социальных инстинктов.

Вместе мы проследим, как среда общения, в которой протекает нормальное развитие ребенка – от младенчества и до зрелых лет, – определяет формирование самостоятельности человека вместе с умением взаимодействовать с другими людьми. Ключевое место в таком аспекте обзора личностного развития я хочу отвести приобретению профессиональных и социальных навыков для подготовки к взрослой жизни в свободном обществе. Чем больше внимания мы проявим в этом ключе, тем лучше нам удастся воспитать в ребенке ответственность, надежность, способность полагаться на самого себя. Все эти черты лежат в основе столь интересующего нас добровольного экономического и социального сотрудничества. И, напротив, подчеркиваю: социальная политика либерализма, которая строится на жестком вмешательстве в те или иные аспекты жизни граждан, культивирует экономическую безответственность, поощряет патологическое иждивенчество и социальные конфликты. Причины этих разрушительных эффектов мы будем разбирать на страницах данной книги.

Прежде всего…

…давайте зададим вектор нашего исследования несколькими опорными идеями. Исходить будем из того, что к биологическим, психологическим и социальным составляющим человеческой природы относится множество характеристик, общих для всех людей. Суть свободы личности в основном состоит в возможности жить так, как человек хочет, при соблюдении определенных ограничений во имя поддержания мира и порядка. Характеристики нашей природы совместно с ограничениями, необходимыми для сохранения социального порядка, определяют смысл личностной свободы и лежат в основе стремления людей к свободе действия, также известной как естественные права.

Благополучный, дееспособный человек, естественно, хотел бы, чтобы в его жизнь никто не вмешивался. Но поскольку находятся те, кому плевать на это желание, и вторгнуться в чью бы то ни было жизнь им ничего не стоит (ведь они с легкостью нарушают любые законы, игнорируя чужие интересы), свобода требует присутствия некоего социального порядка. Такой порядок, строящийся на верховенстве закона, призван гарантировать безопасность и обеспечивать материальное благополучие. В условиях, когда атмосфера непредсказуемой агрессии либо бессердечное равнодушие анархии становятся нормой, ни о какой свободе не может идти и речи.

Поддержка свободы властью закона состоит в возможности людей самим определять необходимые правила. Их составлением и внедрением занимаются политические лидеры, чьи компетенции определены именно народом. Иными словами, эти правила устанавливаются и соблюдаются государством, чьи полномочия выражают волю того самого народа, которым оно руководит. Но у власти есть своя цена: людям приходится отказываться от некоторых своих свобод ради возможности обрести другие. Здесь не обойтись без компромисса; для поддержания регулируемой свободы необходима форма правления, которую народ мог бы признать в качестве источника власти. Хотя бы в некоторой мере.

Свобода и социальный порядок ограничивают друг друга. Свобода без ограничений моментально разносит в пыль любую систему. Но сильная рука власти, что предъявит вам и порядок, и свою надежность, способна отобрать свободу, заменив ее собственной диктатурой. Обыденная правда жизни заключается в том, что потребность человека в свободе всегда враждует с его стремлением к безопасности. Чтобы построить рациональное общество, необходимо прийти к равновесию между вседозволенностью и политикой запретов и жестких ограничений.

Ключом к решению этой задачи, как утверждал Генри Хэзлитт, является социальное сотрудничество: совместные добровольные усилия множества людей следует направлять на достижение общих целей ради взаимной выгоды. Так, в одновременном стремлении человека к свободе и порядку сформируется важнейшая интегрирующая сила общества (Hazlitt, 1988). Социальное сотрудничество окажется действительно полезным, лишь если человек задействует пару своих замечательных качеств: стремление к независимости и умение объединяться с другими. Независимая личность стремится действовать свободно и самостоятельно, отвечая перед собой за выполнение собственных задач. А встав плечом к плечу с другими, такой человек осознает влияние своих поступков на тех, кто рядом. Ему легко добровольно объединиться с ними ради общего дела. Соответственно, в нем крепка вера в свое право на собственные разумные шаги и цели – жить своей жизнью, находить полезные для себя пути самореализации. Эта уверенность способна вдохновлять, давать новые силы, а не будь ее – кто бы смог дорожить свободой и ценить ее источники? И все заявления о том, что право на жизнь неприкосновенно, выглядели бы робко и беспомощно.

Кроме того, им, таким независимым и ответственным, не помешает уметь управляться со своей судьбой и без ангела-хранителя в лице, скажем, сотрудника полиции. Будьте готовы уважать права других и соблюдать законы! Однако не будем забывать, что материя добровольной взаимоподдержки во имя общего дела, эта основа свободы и порядка, довольно тонка. Хаос анархии разорвет ее в клочья. Так же как и груз коллективизма. Целостность нашей материи призвана защищать авторитет закона, основанный на идеалах личной свободы и социального сотрудничества. Но если правительство не в состоянии обеспечить соблюдение такого закона, ему придется нести ответственность одновременно за два греха: отмену принципа личностной самостоятельности человека и, как следствие, подрыв фундамента социального сотрудничества.

Возникает вопрос: как же работают в отношении целей и средств регулируемой свободы правила, принятые в данном обществе: они обеспечивают поддержку или, наоборот, несут разрушение? Анализ, который мы проведем в нашей работе, поможет ответить этот вопрос применительно к главенствующей социальной модели в современных западных обществах. Современная либеральная повестка с ее посулами всеобщего благосостояния, оправданием гибкого отношения к нравственным принципам, с одобрением вмешательства в чужую жизнь подрывает основы свободы, порядка и сотрудничества. Эта повестка, провозглашающая, по сути, социалистические/коллективистские ценности, держится на фундаментальных заблуждениях относительно человеческой природы и свободы:

✶ искажены представления о биологической, психологической и социальной природе человека. Сторонники либеральной программы неверно понимают принципы развития личности и влияние, способствующее формированию самосознания и личного суверенитета;

✶ неверно истолковывается взаимозависимость людей друг от друга в экономической, социальной и политической сферах.

Такие дефектные установки ведут на путь всеобщей разрухи и порабощения личности.

В основе недостатков либеральной программы лежит философия коллективизма, игнорирующая многие свойства человеческой натуры. Конечно, подобное обесценивание влечет за собой тяжелые последствия.

Рассмотрев с разных точек зрения природу и вопросы самоопределения человека, можно прийти к четкому выводу, что общество готово поддерживать свободу личности, экономическую безопасность и социальную стабильность лишь при следующем условии: главные ценности и доминантные социальные институты должны ориентироваться на рациональный, притом не радикальный, индивидуализм, основанный на самодостаточности, добровольном сотрудничестве, нерушимости моральных норм и осознанном альтруизме.

Этому принципу и посвящена данная книга.

Базовые способности человека

Начать хотя бы поверхностное знакомство с психологической природой человека нам поможет обобщенный жизненный опыт. Все люди – и в этом не стоит сомневаться – могут:

✶ выбирать из нескольких вариантов;

✶ добиваться решения поставленных задач;

✶ действовать целенаправленно;

✶ действовать самостоятельно;

✶ решать для себя, что хорошо, а что плохо, и управлять собственной жизнью.

Назовем эти способности так:

✶ Уверенно идешь к высоким результатам – ты инициативен.

✶ Стремишься достигать поставленных целей – у тебя сильная воля.

✶ Умеешь действовать самостоятельно – у тебя независимый характер.

✶ Можешь разобраться, что для тебя хорошо, а что плохо, и управлять собственной жизнью – ты, как говорится, обладаешь личным суверенитетом.

Согласно традиционной для нашей страны риторике личной свободы, любой, у кого есть все эти свойства: инициативность, сильная воля, независимость, личный суверенитет и умение делать выбор, – должен иметь право проживать свою жизнь так, как он хочет. И чтобы никто не вмешивался – но при условии, что и сам человек будет уважать аналогичное право других людей.

Американская традиция индивидуальной свободы утверждает, что любой человек, обладающий способностью выбирать, инициативой, активностью, автономией и суверенитетом, имеет право жить так, как он пожелает. Он должен иметь возможность жить своей жизнью практически без вмешательства со стороны других, при условии, что он уважает права других действовать в таком же духе. Эта традиция утверждает, что до тех пор, пока человек дееспособен, его суверенитет – его право жить своей жизнью, действуя автономно, – не должен быть отнят у него кем бы то ни было: ни другой властью, и уж точно не властью правительства. На самом деле аргумент в пользу регулируемой свободы настаивает на том, что правительства должны защищать суверенитет личности, а не посягать на него. Эта обязанность является одной из самых основных функций правительства.

Индивидуализм как значимый компонент природы личности находится в связке с не менее важным аспектом – взаимоотношениями с людьми. Все мы по своей природе являемся социальными животными. Нас объединяют экономические, социальные и политические процессы, и от рождения до самой смерти мы все варимся в общем котле.

Появившись на свет, каждый из нас теоретически обладает потенциалом стать полноценной и самодостаточной личностью, но реализовать этот потенциал у нас получится лишь в процессе взаимодействия с другими людьми. Сначала мы общаемся с теми, кто нас воспитывает, ну а дальше – со всем миром.

Такие наблюдения за проявлением индивидуальности и стремлением взаимодействовать, за этими двумя полюсами нашей природы, наводят на мысли, что люди по сути своей являются двойственными, «двухполярными», существами. С одной стороны, они действуют автономно и инициативно, а с другой – они по своей природе нуждаются в связях с окружающими. Действительно, отдельные личности не могут существовать в обычном смысле этого слова без совместной деятельности, даже если они способны обходиться своими силами.

Элементарное условие

Итак, обе эти способности изначально заложены в человеческой натуре как отголоски эволюционных механизмов, позволяющих организму приспосабливаться к внешней среде. Далее мы подробно рассмотрим их проявление в сложных экономических, социальных и политических сферах. Но прежде давайте смоделируем, каким стало бы отношение к самому себе и к своему материальному окружению у человека, оказавшегося в настоящей изоляции от общества и цивилизации. Я обращаюсь к истории Робинзона Крузо, рассказанной Даниэлем Дефо, когда человек после кораблекрушения попал на необитаемый остров и очутился в полнейшем одиночестве.

Обстоятельства были таковы, что Робинзон, обустраивая свою жизнь на острове, оказался в простейших экономических, социальных и политических условиях. Так, с экономической точки зрения он являлся единственным производителем, распределителем и потребителем товаров и услуг. С социальной точки зрения все его действия соотносятся только с ним самим: взаимодействовать ему действительно не с кем. И с политической точки зрения Робинзон отвечает за все лишь перед самим собой как единственным в своей жизни источником власти и авторитета.

И вот наш персонаж обладает абсолютной свободой делать все, что ему заблагорассудится. Ему достаются все блага, но и все риски он принимает на себя. Определение и удовлетворение своих материальных потребностей – тоже задача, решать которую предстоит лишь ему одному. Значит, условия жизни Робинзона на необитаемом острове определены такими элементарными реалиями. Прочие люди выведены за скобки в этом гипотетическом сценарии одиночества, поэтому в центре внимания оказываются лишь материальные и биологические факторы существования нашего мореплавателя. Он либо заставит себя приспособиться к ним, либо погибнет.

Тем не менее, кроме этих реалий материального мира, Робинзон столкнется и с вводными психологического плана, свойственными любому человеку. Так, он может остро ощутить потребность в дружеской привязанности хоть к кому-нибудь, пусть к животному, если таковое найдется: дружба – прекрасное средство от одиночества. Чтобы удовлетворить любопытство, придется ему как следует исследовать остров. На досуге Робинзон, пожалуй, смастерит какую-нибудь симпатичную вещь – просто ради эстетического удовольствия или ради изучения нового. А еще ему может прийти в голову придумать какие-нибудь ритуалы для поклонения высшим силам.

Чтобы облегчить одинокое существование на острове, человеку пришлось противостоять окружающей действительности, в которую входят как его собственные потребности и желания, так и все то, что помогает либо мешает их удовлетворять. Эта задача неизбежно возникла бы и при случайной высадке на сушу Робинзона в компании других мореплавателей. Все стремились бы не просто выжить, а окружить себя хоть каким-то комфортом.