Kitabı oxu: «Астероиды. Рожденные пламенем»

Подпишись на науку. Книги российских популяризаторов науки

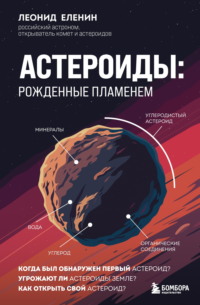

В оформлении обложки использована иллюстрация:

INSdesign / Shutterstock / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

Framalicious / Shutterstock / FOTODO M;

Claudio Caridi / Shutterstock / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM;

© Сергей Мальгавко / ТАСС / Legion-media;

© Volgi archive, Zuri Swimmer, Historical image collection by Bildagentur-online, Imprint, Rye Hobie, World History Archive, History and Art Collection, FLHC 1A, AMcCulloch, Pictorial Press Ltd / Legion-media;

© SCIENCE PHOTO LIBRARY / NASA / Legion-media;

© ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, DAVID PARKER, JULIAN BAUM,

LUCINDA DOUGLAS-MENZIES, Universal History Archive,

ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, HALE OBSERVATORIES /

SCIENCE PHOTO LIBRARY / Legion-media;

© D THOLEN, R TUCKER, F BERNARDI / UNIVERSITY

OF HAWAII / NASA / Legion-media;

© Mary Evans Picture Library / Legion media;

из архива С.А. Язева (фото Н.С. Черных)

© Леонид Еленин, текст, иллюстрации, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Глава 1

Primus 1

Прекрасный вечерний Палермо, расцвеченный тысячами огней, весело праздновал Capodanno, или «Голову года» – первый день нового года и века. По улице Святой Пинты быстро шел человек, кутаясь от холодного, пронизывающего зимнего морского ветра в тяжелый плащ с капюшоном. В окнах богатых домов Старого города горели свечи, а их резные двери были украшены ветками пряной и терпкой омелы. Человек свернул на площадь Независимости и направился к небольшой калитке в стене Королевского дворца. Когда он открыл свою уже тронутую сединой голову, гвардейцы вице-короля Сицилии пропустили его внутрь. Мужчина необычайно легко для своих 54 лет поднялся по лестнице башни Святой Нинфы в построенную десятью годами ранее университетскую астрономическую обсерваторию.

Ученый поднял забрало купола телескопа, чтобы впустить внутрь прохладу зимнего Тирренского моря, и, как это бывало почти каждую ясную ночь, стал готовиться к наблюдениям. Могучий северный ветер за пару часов до наступления сумерек разогнал последние облака и стих. Астроном, вращая большие колеса, управляющие перемещением трубы телескопа, навел его на интересующую точку на небе и прильнул глазом к холодному металлу окуляра трехдюймового телескопа-рефрактора.

Как многие из вас уже догадались, таинственным астрономом был не кто иной, как Джоаккино Джузеппе Мария Убальдо Николо Пьяцци, человек, которого в эту ночь ждало поистине великое открытие. Впрочем, он об этом пока не знает. Для него это очередная наблюдательная ночь, ради которой ему пришлось оставить праздничный стол и веселье, обменяв его на безмолвие и темноту внушающей ночной страх башни Святой Нинфы. Его наблюдения продлятся до утра, а пока он аккуратно записывает координаты далеких светил, планомерно проходя все новые и новые области искрящегося звездами ночного неба, у нас есть время рассказать его весьма необычную историю…

Джузеппе Пьяцци родился 16 июля 1746 года в небольшом городке Понте в долине Вальтеллина, что в Ломбардии. Его семья была одной из самых богатых в провинции Сондрио, а он сам – предпоследним из десяти сыновей Бернардо Пьяцци и Франчески Артарии. Мальчик родился слабым, и родители всерьез опасались за его жизнь. Его крестили дома сразу после рождения, безотлагательно пригласив священника. По иронии судьбы этому мальчику предстояло прожить долгую и насыщенную жизнь длиной в 80 лет.

Д. Пьяцци

Следуя давней традиции, младших детей из богатых и знатных семей готовили к церковной жизни и принятию священного сана. Джузеппе в 18 лет вступил в Театинский мужской священнический орден при монастыре Святого Антония в Милане и был рукоположен в священники в 1769 году. В отличие от монашеских орденов, театинцы, дававшие обеты бедности, целомудрия и послушания, не давали обета безбрачия и не уходили от мира, продолжая исполнять обязанности приходских священников. Пьяцци обучался в орденских колледжах Милана, Турина, Рима и Генуи под началом Джироламо Тирабоски, Джовани Батисты Беккарии и отцов Ле Сера и Жакье, которые познакомили его с математикой и астрономией и по сути изменили его дальнейшую судьбу.

После окончания учебы Пьяцци некоторое время преподавал философию в Генуе и математику в Мальтийском университете, после чего перебрался в Рим уже как преподаватель догматического богословия. В 1779 году одним из его коллег был священник Барнаба Кьярамонти, который спустя всего каких-то 11 лет станет папой Пием VII. В марте 1781 года Пьяцци призвали на кафедру возвышенного исчисления (исчисления бесконечно малых величин) в Королевскую академию исследований в Палермо (которая в 1806 году станет Палермским университетом). 19 января 1787 года его назначили профессором астрономии. Для изучения астрономии нужна обсерватория, и в марте того же года молодому ученому поручили курировать строительство новой королевской обсерватории в Палермо. Будучи астрономом лишь на бумаге, Джузеппе отправился в трехлетнее турне по обсерваториям Парижа и Лондона, где познакомился с такими великими учеными, как Жозеф Жером де Лаланд, Шарль Мессье, Джованни Кассини и Уильям Гершель.

Пьяцци вернулся в Палермо в ноябре 1789 года не с пустыми руками: из Англии он привез 7,5‑сантиметровый рефрактор на альт-азимутальной монтировке, созданный руками великого механика и оптика XVIIIвека Джесси Рамсдена. Первого июля 1790 года он получил от короля Сицилии Фердинанда III разрешение на строительство обсерватории в башне Святой Нинфы королевского дворца. Работа шла споро, и строительство было завершено уже в 1791 году, а сам Пьяцци стал первым директором обсерватории и в этой роли оставался всю свою долгую жизнь.

Обладая прекрасным оптическим инструментом – 5‑футовым 2 Палермским кругом, прозванным так за две оси телескопа которые управляются двумя колесами, итальянский астроном в качестве направления своих научных исследований выбрал измерение точных координат звезд – задачу, актуальную и в наше время, но, конечно, выполняемую уже совсем другими астрономическими инструментами по иным методикам наблюдений. Для себя Пьяцци разработал следующую технику: он получал не менее четырех измерений пространственного положения звезды на небесной сфере в каждую из ночей, после чего усреднял их. Итогом этой кропотливой и ответственной работы стала публикация его первого звездного каталога в 1803 году. За эту работу астроном был удостоен премии по математике и физике Национального института Франции и избран членом Королевского общества. Но это будет потом, а пока давайте вернемся в первый день нового века…

5-футовый Палермский круг Д. Пьяцци

Пьяцци планомерно проходил по длинному списку звезд, которые нужно было измерить в течение этой наблюдательной ночи. Он искал 87‑ю звезду из Каталога зодиакальных звезд аббата Ла Кайля, пока около восьми часов вечера его размеренная работа не была прервана неожиданной находкой – «лишней» звездой в «плече» Тельца 3, которой не было ни в одном из каталогов, хотя по своему видимому блеску примерно восьмой звездной величины эта «звезда» уже давно должна была быть известной и каталогизированной. Измерив и записав ее координаты, Джузеппе вернулся к работе, еще не подозревая, что именно открыл в эту холодную зимнюю ночь!

Ему повезло: следующая ночь вновь выдалась ясной, и Джузеппе поднялся на башню Святой Нинфы. Загадочная звезда была в поле зрения его телескопа, но ее координаты значительно отличались от тех, что он измерил вчера. Неужели он, опытный астроном, мог так ошибиться? Пьяцци вновь записал координаты и с большим интересом и волнением стал ждать следующей ночи. Мы не знаем, молился ли он о том, чтобы небеса оставались чисты, и ветер с моря не принес облаков, но вечер 3 января 1801 года над Палермо вновь выдался ясным. «Звезда» не пропала, словно морок, но, как и в прошлую ночь, вновь немного сместилась. Было абсолютно понятно, что новый объект обладает заметным собственным движением, а значит, это вовсе не звезда, а объект Солнечной системы, возможно, комета. Джузеппе так и подмывало рассказать всем о своем открытии, и ему стоило больших усилий и профессионализма дождаться еще одной, решающей ночи.

Джузеппе пришел в обсерваторию рано, еще засветло. Оттуда, с высоты, он наблюдал за тем, как над морем, гонимые зимними ветрами, клубятся и перекатываются серые облака. Ему нужна была еще всего одна ночь! Джузеппе мерил шагами башню, то и дело посматривая на небо, которое, к его великой радости, вновь очищалось и постепенно темнело. Наступало время звезд – его время. Закрутились колеса телескопа, астроном навел его на созвездие Телец, туда, где ждала его находка. А она все еще была здесь и снова переместилась именно туда, куда и предполагал ученый. Движение было предсказуемым, равномерным и попятным 4, то есть новый объект перемещался в противоположную сторону от направления, в котором движется по небу само Солнце и большую часть времени планеты. Оставался один вопрос: что это за объект? Комета? Да, этот объект точно принадлежал Солнечной системе, но он выглядел как звезда, не походя ни на туманные очертания комет, ни на планету с ее пусть крохотным, но все же различимым диском. Кометы открывали регулярно, а новая планета – Уран – стала великим открытием 5 самого Гершеля, и с того момента прошло уже без малого 20 лет. Значит, все же комета? В ту ночь он не стал больше наблюдать, а на следующий день поспешил сделать заявление для местных газет о том, что вечером 1 января 1801 года открыл свою первую комету!

С 5 по 9 января природа, как будто дождавшись разрешения загадки и дав астроному возможность совершить главное открытие своей жизни, все же опомнилась и закрыла небо над Палермо непроницаемой пеленой облаков. Джузеппе Пьяцци отдыхал после бессонных ночей и волнений, еще не зная, что объект, который он только что открыл, давно ищет целая группа ученых. Но, для того чтобы понять, что же они так усердно искали и какие для этого были научные предпосылки, нам необходимо вернуться на 200 лет назад, в самый конец XVI века – в мир, где все еще главенствует геоцентрическая система Гиппарха и Птолемея.

В 1596 году, читая лекции по математике в университете Граца, Иоганн Кеплер, сторонник гелиоцентрической модели мира, в своей работе «Тайны мироздания» (Mysterium Cosmographicum) сделал предположение о существовании неизвестной планеты между орбитами Марса и Юпитера. И хотя Кеплер и был ученым с революционными и опасными на тот момент научными убеждениями, но он был сыном своего времени. Вопрос, который он задавал себе и на который стремился ответить, звучал так: «Почему Бог сделал орбиты планет именно такими, а не иными?» Значит, в этом был какой-то смысл, красота, порядок и божественное провидение? Он предположил, что для законченности планетной системы как Божественного творения в ней должны существовать еще две планеты – одна между орбитами Меркурия и Венеры, а вторая – между Марсом и Юпитером. Именно этот «разрыв» – пустое пространство между четвертой и пятой планетами – будет привлекать внимание ученых на протяжении двух последующих столетий.

И. Д. Тициус и И. Э. Боде

В разное время им занимались Исаак Ньютон, Иммануил Кант, Иоганн Генрих Ламберт, Дэвид Грегори, Уильям Уистон и Христиан фон Вольф. Однако в обобщенном и привычном для нас виде первым эту мысль сформулировал немецкий астроном Иоганн Даниэль Тициус, добавив два новых абзаца к своему переводу книги Шарля Бонне «Созерцание природы» (Contemplation de la Nature), впервые опубликованному в 1766 году. Интересен тот факт, что сам Бонне был вовсе не астрономом, а известным французским натуралистом и философом. В своей книге он описал неразрывную связь природы – от ее малых, едва заметных форм до грандиозных, таких как планеты, и указал, что «сейчас мы знаем 17 планет [то есть планеты и их спутники], которые входят в состав нашей Солнечной системы; но мы не уверены, что их не больше». К этому высказыванию Иоганн Тициус добавил свое:

«Обратите внимание на расстояния планет друг от друга и поймите, что почти все они удалены друг от друга в пропорции, соответствующей их телесным величинам. Разделите расстояние от Солнца до Сатурна на 100 частей; тогда Меркурий будет отделен от Солнца четырьмя такими частями, Венера – 4 + 3 = 7 частями, Земля – 4 + 6 = 10, Марс – 4 + 12 = 16. Но обратите внимание, что от Марса до Юпитера происходит отклонение от этой точной прогрессии. От Марса следует пространство в 4 + 24 = 28 таких частей, но до сих пор там не было замечено ни одной планеты. Мог ли Господь-Архитектор оставить это пространство пустым? Вовсе нет. Поэтому предположим, что это пространство, несомненно, принадлежит еще не открытым спутникам Марса, а также добавим, что, возможно, Юпитер еще имеет вокруг себя несколько меньших [спутников], которые пока не удалось разглядеть ни в один телескоп. Рядом с этим, пока еще не изученным для нас пространством, высится сфера влияния Юпитера на 4 + 48= 52 части и сфера влияния Сатурна на 4 + 96 = 100 частей».

Смелое и верное заявление. В 1772 году другой немецкий астроном – Иоганн Элерт Боде – включил его во второе издание своей книги «Путеводитель по изучению звездного неба» (Anleitung zur Kenntnis des gestirten Himmels), причем не сославшись на первоисточник. Да, в последующих переизданиях цитата Тициуса была добавлена, но теперь мы знаем этот закон как «правило Тициуса – Боде». Я не буду поднимать извечный вопрос научной этики, ведь это далеко не первый и не последний подобный случай в истории. К высказыванию самого Тициуса впоследствии тоже были вопросы. Он, как и Михаил Васильевич Ломоносов, был учеником известного марбургского философа и математика Христиана фон Вольфа, который высказывал подобные идеи в своей научной работе 1723 года. Еще более ранняя версия схожих рассуждений приписывается шотландскому астроному и математику Дэвиду Грегори. Интересен тот факт, что схожие «открытия» будут вновь и вновь появляться на протяжении почти двух сотен лет после публикации закона Тициуса – Боде либо как его дополнение и переосмысление с учетом новых астрономических открытий, либо по незнанию того факта, что математическое объяснение подобной зависимости уже было предложено двумя веками ранее. Да, бывает и такое.

Стоит отметить, что эмпирическое правило Тициуса – Боде получило всеобщую известность именно благодаря Иоганну Боде и по-настоящему всколыхнуло научное сообщество спустя девять лет после выхода его книги, когда было полностью подтверждено открытием седьмой планеты Солнечной системы – Урана. Большая полуось его орбиты была очень близка к предсказанному значению – 19,22 а. е .6 вместо расчетных 19,6 а. е. (отклонение менее 2 %), а значит, между орбитами Марса и Юпитера просто обязана была быть еще одна планета!

Одним из тех, кто загорелся этой идеей, был директор Сибергской обсерватории 7 и придворный астроном герцогства Саксен-Гота-Альтенбург – Франц Ксавьер фон Зак. Астроном-самоучка, изучивший основы этой науки по многочисленным книгам, в том числе «Трактату об астрономии» (Traité d’astronomie) Ж. Ж. де Лаланда, с большим энтузиазмом взялся за поиск новой планеты. Его тактика поиска была проста и эффективна. Он верно предположил, что неуловимая планета, скорее всего, как и все известные планеты Солнечной системы, обращается по слабо наклоненной к плоскости эклиптики орбите, а значит, область поиска можно ограничить лишь зодиакальными созвездиями 8. Следующим шагом фон Зака стало создание каталога всех зодиакальных звезд, доступных для наблюдения в его телескоп. Франс фон Зак даже пытался рассчитать возможную орбиту планеты, но у него ничего не вышло: ему не хватило знаний. И тогда он решил, что искать восьмую планету Солнечной системы нужно сообща!

В 1798 году Франс фон Зак пригласил 13 астрономов из Германии, Франции и Англии посетить Готу и обсудить вопросы централизованного поиска новой планеты. Это десятидневное мероприятие считается одной из первых международных астрономических конференций. К сожалению, в тот раз все закончилось лишь беседой и принятием «соглашения о намерениях». Фон Заку нужно было двигаться дальше и переводить дело из области рассуждений к реальным наблюдениям и поискам. У него уже сложилось понимание, с кем это можно сделать, и в сентябре 1800 года он совершил «небольшое астрономическое турне», как сам его называл, посетив Целле (близ Ганновера), Бремен и Лилиенталь, где встретился с такими уже заслуженными астрономами, как Адольф фон Энде, Генрих Ольберс, Иоганн Гильдемайстер, Иоганн Иероним Шрётер и Карл Людвиг Хардинг. На первом общем собрании в обсерватории Шрётера они основали «Объединенное астрономическое общество» (Vereinigte Astronomische Gesellschaft), «Общество Лилиенталя» 9, или, как оно известно в наши дни, – «Небесную полицию».

Члены общества приняли общую стратегию поиска: они разделили зодиакальный пояс на 24 зоны по 15 угловых градусов долготы и ±8 градусов широты от линии эклиптики. Каждая из этих зон закреплялась за одним «астрономом» – членом «Небесной полиции», а значит, им было необходимо расширить штат еще на 18 «детективов». В итоге к 1801 году в общество входили: Ф. Х. фон Зак (Гота), И. И. Шрётер (Лилиенталь), К. Л. Хардинг (Лилиенталь), Г. Ольберс (Бремен), А. фон Энде (Целле), И. Гильдемайстер (Бремен), И. Э. Боде (Берлин), И. С. Г. Хут (Франкфурт-на-Одере), Г. С. Клюгель (Галле), Ю. А. Кох (Данциг), И. Ф. Вурм (Блаубеурен), И. Т. Бюрг (Вена), Т. Бугге (Копенгаген), Д. Меландерхельм (Стокгольм), Й. Сванберг (Упсала), Т. фон Шуберт (Санкт-Петербург), И. К. Буркхардт (Париж), П. Мешен (Париж), Ш. Мессье (Париж), Ж. Тули (Марсель), Н. Маскелайн (Гринвич), У. Гершель (Слау), Б. Ориани (Милан) и Дж. Пьяцци (Палермо).

Стоит отметить, что вклад каждого члена общества в поиск новой планеты был неравнозначным. К примеру, до сих пор ведутся споры о том, принимал ли в них действенное участие великий астроном Уильям Гершель, хотя он и был включен в список. Доподлинно известно, что Жозеф Жером де Лаланд отклонил приглашение, сославшись на загруженность другой работой, а пригласительное письмо миланскому астроному Барнабе Ориани было датировано 29 мая 1801 года, то есть через пять месяцев после открытия новой планеты. Ситуация с самим Джузеппе Пьяцци складывалась еще более странно. Хотя он и был в списке членов общества, но никогда не получал приглашения. В письме Ориани фон Зак пишет следующее: «Вы и Пьяцци были в списке этого астрономического общества, которое было создано в сентябре 1800 года. …когда вы напишете Пьяцци, пригласите его от имени Общества». Таким образом, мы можем заключить, что Джузеппе Пьяцци не знал об «участии» в совместном поисковом проекте «Небесной полиции», когда совершил свое открытие, еще не понимая, что он нашел. Но давайте вновь вернемся к нашему первооткрывателю, и я расскажу, что было дальше, ведь история его открытия только начиналась…

10 января 1801 года, к счастью для Пьяцци, над Палермо снова было безоблачное небо. Ученый наблюдал свою находку каждую ясную ночь, пытаясь уловить хотя и призрачные, но все же намеки на ее кометную природу, но все было тщетно. 11 января новый объект сменил свое видимое движение по небесной сфере с попятного на прямое. 24 января, имея 14 позиционных измерений «кометы» и в душе все же надеясь, что это новая планета, Пьяцци пишет письма своему близкому другу Барнабе Ориани в Милан и Иоганну Боде в Берлин. Эти письма во многом схожи, разница лишь в том, что в письме другу Джузеппе делает робкое предположение о том, что открытый им объект все же может быть новой планетой.

«Я назвал эту «звезду» кометой, но поскольку она не имеет туманных очертаний и, кроме того, обладает медленным и довольно равномерным движением, я предполагаю, что она может быть чем-то большим, чем просто комета, однако я ни в коем случае не хочу публично озвучивать эту догадку. Как только у меня будет большее количество наблюдений, я попытаюсь вычислить элементы ее орбиты».

В письме Боде он четко указывает на то, что им открыта именно новая комета.

«1 января я обнаружил комету в Тельце… Она очень крошечная и достигает максимум 8‑й звездной величины без заметной «туманности». Пожалуйста, сообщите мне, наблюдалась ли она уже другими астрономами, поскольку в этом случае я не буду утруждать себя вычислением ее орбиты».

Почему же Пьяцци выбрал именно этих адресатов? С Ориани все ясно: он был его близким другом, астрономом и священником, как и сам Джузеппе, и ему просто хотелось поделиться радостной вестью. Но почему Боде? Возможно, принимая во внимание его непосредственное участие в создании современной формулировки закона Тициуса – Боде, Пьяцци решил завуалированно узнать его мнение по поводу обнаруженной им «некометной» кометы. Вдруг сам Боде с его авторитетом, выскажется за то, что этот объект может быть той самой недостающей планетой?

В конце февраля новость об открытии новой косматой гостьи дошла до других стран. 27 февраля в «Журналь де Пари» (Journal de Paris) ее прочел Жозеф де Лаланд и в тот же день написал письмо в Палермо. Это письмо Пьяцци получил в начале апреля, еще до ответа на написанные им два письма, которые были доставлены адресатам 20 марта (Боде) и 5 апреля (Ориани). Да, вот такими были скорости обмена информацией в начале XIX века. Хотя Пьяцци хорошо знал Лаланда, но не особо хотел делиться с ним всеми собранными данными. В то время «кража» открытий была менее наказуема и отслеживаема, чем в наши дни. Достаточно вспомнить закон Тициуса – Боде… Возможно, что решение все же поделиться данными с Лаландом он принял потому, что директор Парижской обсерватории был гроссмейстером могущественной масонской ложи «Общества Девяти сестер» 10, а сам Пьяцци тоже был масоном.

11 апреля он отправил свои измерения Лаланду и Ориани, но, не получив никаких вестей от Боде, более ему не писал. А сам Иоганн Боде не сидел сложа руки. Как только он получил письмо от Пьяцци, то уцепился за брошенную как бы вскользь фразу: «…без заметной «туманности». Он сопоставил координаты, где был обнаружен новый объект, и всерьез задумался над тем, а не является ли эта находка итальянца тем, что они так ищут? Ему потребовалось немного времени на расчет круговой орбиты с теми параметрами, которые, по его мнению, могла иметь орбита таинственной планеты, в частности, ее среднее расстояние от Солнца, и понял, что его расчеты неплохо согласуются с полученными Пьяцци измерениями. И… нет, он вовсе не собирался писать ответ первооткрывателю такой интригующей находки. Вместо этого 26 марта 1801 года он выступил с предварительным заявлением в Прусской академии наук, после чего написал обо всем Францу фон Заку. Последний на тот момент был не только председателем «Небесной полиции», но и редактором астрономического бюллетеня «Ежемесячная корреспонденция» (Monatliche Correspondenz), издание которого венгерский астроном организовал в 1800 году.

Они встретились через две недели, сразу после Пасхи, в Гамбурге, где Боде объявил об открытии новой планеты, которую единолично назвал Юноной. Теперь вы понимаете чувства и опасения Джузеппе Пьяцци, не спешившего делиться с коллегами детальной информацией о своем открытии? Фон Зак, в свою очередь, настаивал на древнегреческом имени той же богини – Гера. Это название задолго до описываемых событий предложил его покровитель – герцог Эрнст I Саксен-Кобург-Готский. Именно этот вариант и стал широко известен, по крайней мере, на территории современной Германии.

А что же Пьяцци? Он продолжил наблюдать свою «комету» на протяжении января и начала февраля. Астрометрические (позиционные) измерения были получены: 1–4, 10–14, 18–19, 21–23, 28, 30–31 января и 1–2, 5, 8 и 11 февраля. Найденные мной записи говорят о том, что дальнейшие наблюдения были невозможны из-за болезни Пьяцци, а после – из-за малой элонгации объекта наблюдения, то есть угла между ним, наблюдателем и Солнцем. Расчеты показывают, что 11 февраля 1801 года данный угол составлял без малого 94°, что является абсолютно приемлемым условием наблюдений для большинства современных телескопов. Возможно, Палермский круг Пьяцци из-за своей конструкции не позволял проводить наблюдения при высоте (угле места) объекта менее примерно 65°, а выше объект находился уже на светлом закатном небе и был недоступен для наблюдения. Стоит также заметить, что его видимый блеск по сравнению с 1 января 1801 года упал с 7,8 до 8,5 звездной величины. С 16 февраля элонгация снизилась до 90°, и загадочный объект, как говорят астрономы-наблюдатели, ушел на соединение с Солнцем. Как мы знаем сейчас, объект, открытый Пьяцци, вновь стал доступен для наблюдения лишь к концу 1801 года…

Что же происходило все это время? Так как об объекте стало известно лишь тогда, когда он уже был недоступен для наблюдений, коллегам Пьяцци оставалось лишь спорить о его природе и наиболее подходящем, по их мнению, имени. 25 июля 1801 года Джузеппе получил письмо от своего друга Барнабы Ориани; тот писал следующее:

«Должен предупредить вас, что имя Ηρα, или Гера, то есть Юнона, было дано ей почти повсеместно во всей Германии».

Конечно, у Пьяцци подобное самоволие вызвало лишь гнев; с другой стороны, более никто не говорил о его открытии как о комете, так как подобных объектов на круговых орбитах еще не знали 11. Сам же Джузеппе Пьяцци назвал свою новую планету Церера Фердинанда, в честь богини-покровительницы Сицилии и короля Фердинанда III Бурбонского. Ровно через месяц, 25 августа, он отправил ответное письмо, в котором, не скрывая своего раздражения, написал:

«Если немцы считают, что у них есть право давать имена чужим открытиям, то они могут называть мою новую звезду так, как им нравится; что касается меня, то я всегда буду называть ее Церера и буду очень обязан, если вы и ваши коллеги сделаете то же самое».

В конце концов справедливость восторжествовала, и постепенно имя Церера, данное Пьяцци, хотя и в таком сокращенном варианте, было принято как научным сообществом, так и далекими от астрономии людьми. 25 февраля 1802 года фон Зак в своем письме Ориани – видимо, он не общался с Пьяцци напрямую – писал:

«Что касается меня, то я буду называть ее Церерой, но прошу Пьяцци отказаться от «Фердинанда», потому что оно слишком длинное».

Конечно, в этом была своя логика, хотя все понимали и логику самого Пьяцци: в то время подобное выражение благодарности высокому покровителю было абсолютно обыденным, вспомните хотя бы первое название планеты Уран 12.

Но давайте вновь вернемся в лето 1801 года. Церера открыта, но не наблюдалась уже несколько месяцев. В распоряжении ученых было лишь 21 измерение общей наблюдательной дугой в шесть недель и три угловых градуса небесной сферы. Астрономы «понимали», что во второй половине года, когда новая планета должна стать доступной для наблюдений, им вновь придется искать ее на небе, если у них не будет достаточно точной орбиты и эфемериды 13. Конечно, область нового поиска будет сокращена, но все же на это может потребоваться много наблюдательного времени. Жозеф де Лаланд передал все астрометрические измерения, полученные от Пьяцци, молодому французскому астроному немецкого происхождения Иоганну Карлу Буркхардту. Несмотря на неполные тридцать лет, этот ученый уже приобрел репутацию специалиста по кометным орбитам, в частности, за исследование движения кометы Лекселя 14, заслужившее общее признание и премию Парижской академии наук.

Буркхардт с энтузиазмом взялся за новую работу и уже 6 июня отправил своему учителю, фон Заку, рассчитанные им элементы круговой орбиты, а 9 июня – «эллипс», более приближенную к реальности слабоэллиптическую орбиту. По его расчетам, построенным по астрометрическим измерениям Пьяцци, выходило, что планета может быть доступна для наблюдений с августа, хотя, как мы знаем сейчас, это было попросту невозможно, ведь ее реальная элонгация на протяжении этого месяца составляла всего от 9 до 23 градусов. В августе французские астрономы предприняли безрезультатную попытку поиска новой планеты, и часть астрономов начала считать, что, возможно, ее не было вовсе, ведь наблюдал ее лишь один человек на Земле – Джузеппе Пьяцци. Франц фон Зак написал письмо Ориани, по сути, обвиняя его друга в том, что тот так долго скрывал свои измерения от научного сообщества и поставил всех в такое сложное положение.

«Есть некоторые астрономы, которые начинают сомневаться в реальном существовании такой звезды. Буркхардт подозревает, что наблюдения очень ошибочны. Это факт, что он [Пьяцци] дал вам и Боде склонение, ошибочное, по крайней мере, на полградуса. Буркхардт говорит, что есть и другие ошибки. Теперь я не могу представить, как такой опытный наблюдатель, как Пьяцци, снабженный лучшими инструментами, полным экваториальным кругом и транзитным телескопом Рамсдена, мог допустить такие ошибки в своих меридианных наблюдениях?»

И. К. Ф. Гаусс

В сентябрьском номере бюллетеня фон Зака «Ежемесячная корреспонденция» Джузеппе Пьяцци опубликовал финальный набор своих астрометрических измерений, которые отличались от тех, что он предоставлял ранее. Было ли это работой над ошибками или умышленным искажением данных, мы не знаем, но факт остается фактом. Выпуск этого бюллетеня попал в руки молодому 24‑летнему немецкому математику Иоганну Карлу Фридриху Гауссу 15, который лишь двумя годами ранее опубликовал свою диссертацию. Именно ему суждено было поставить точку в этом детективном сюжете о пропавшей планете, разработав новый, революционный метод определения орбит по астрометрическим измерениям, который, конечно, в многократно доработанном виде используется и в наши дни. Позже в своей фундаментальной научной работе «Теория движения» (Theoria Motus), опубликованной в 1809 году, он напишет:

«Нигде в летописи астрономии мы не встречали столь благоприятного случая, и вряд ли можно представить себе более благоприятную возможность, чтобы в условиях кризиса и острой необходимости, когда вся надежда обнаружить на небе этот планетарный атом среди бесчисленных малых звезд после почти годичного перерыва основывалась только на достаточно приблизительном знании его орбиты, основанном на этих немногих наблюдениях, продемонстрировать его наиболее ярко. Мог ли я когда-либо найти более подходящую возможность проверить практическую ценность моих концепций, чем сейчас, применяя их для определения орбиты планеты Цереры, которая за эти сорок один день описала геоцентрическую дугу всего в три градуса и после почти что года должна быть обнаружена в области небесной сферы, весьма отдаленной от той, в которой она наблюдалась в последний раз?»