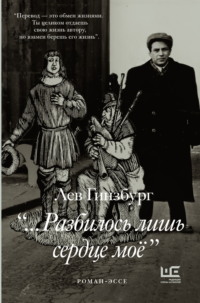

Kitabı oxu: ««…Разбилось лишь сердце моё»»

Серия «Предметы культа»

Предисловие и комментарииЮлианы Каминской

В оформлении книги использованы фотоматериалы из семейных архивов Ирэны Гинзбург-Журбиной и Юрия Гинзбурга

На переплете – гравюра Евгения Бургункера (контртитул из книги“ Немецкие народные баллады: в переводе Льва Гинзбурга”);фрагмент фото Льва Гинзбурга (“На фоне Бранденбургских ворот в еще не разделенном Берлине”)

ХудожникАндрей Бондаренко

© Гинзбург Л.В., наследники

© Бондаренко А.Л., макет, вклейка

© ООО “Издательство АСТ ”

Лев Гинзбург

Знаменитый, энциклопедически образованный переводчик-виртуоз и публицист Лев Владимирович Гинзбург (1921–1980) был одной из ключевых фигур в художественной культуре советского времени. Он подарил нашим соотечественникам русские версии многих стихотворений, составивших славу немецкой литературы. Народные песни и баллады, средневековая лирика бродячих школяров, поэзия времен Тридцатилетней войны (1618–1648), классическое наследие Гёте, Шиллера и Гейне в сочетании с произведениями современников, от популярного Брехта до малоизвестных в России авторов, – все эти сокровища словесности нашли живой отклик в сердцах читателей. Благодаря переводу Гинзбурга едва ли не каждый в нашей стране знает строки студенческого гимна: “Во французской стороне / на чужой планете / предстоит учиться мне / в университете”. А многое ли нам известно о человеке, нашедшем для этого старинного стихотворения точные и запоминающиеся русские слова?

Лев Гинзбург родился 24 октября 1921 года в семье московского юриста. Первые шаги в литературе – благодаря детской студии под руководством поэта Михаила Светлова – будущий филолог сделал еще в школьные годы. В 1939 году он поступил в ИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), но вскоре был призван в армию и завершил образование в Московском университете лишь после войны. К концу 1940-х годов относятся первые заметные переводческие работы Гинзбурга, а их многочисленные сборники начали печатать уже в следующем десятилетии. Поэтесса и переводчица Ирина Гинзбург-Журбина писала о наследии отца: “Родись мой отец в другое, вольное, время, то безусловно стал бы ярким, самобытным поэтом. Но в пору безвременья и духовного гнета стихотворный перевод давал ему уникальную возможность выразить свои сокровенные мысли, высказать свою ненависть к рабству…”. С середины 1950-х поэтические книги сопровождает проза, насыщенная размышлениями о чудовищных катастрофах духа, свидетелем которых стал поэт-фронтовик.

Воспоминания Гинзбурга “…Разбилось лишь сердце мое” были отданы в печать после его смерти, наступившей 17 сентября 1980 года. Так уникальные мемуары филолога стали итогом его жизни, его завещанием. Впервые публикуемые без издательских и цензурных сокращений, они позволяют задуматься о сути переводческой деятельности, ее задачах и традициях, рассмотреть не только литературные процессы, но и историческую панораму XX века, сохраненную в творческой памяти проницательного наблюдателя, а главное – увидеть за строками стихотворений неповторимую личность, живую и мятущуюся, бесконечно любящую, страдающую от одиночества и оставляющую нам в наследство бесценный словесный дар.

Юлиана Каминская

…Разбилось лишь сердце моё

И это вот что означало:

Все человечество кричало

И в исступлении звало

Избыть содеянное зло…

Вольфрам фон Эшенбах.Парцифаль

Несчастие – самая плохая школа!

Герцен. Былое и думы

От автора

О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии? Страницы воспоминаний? Серия литературных и житейских новелл? Затрудняюсь ответить…

Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начала переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же, силой земного притяжения, возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность искусства.

Жизнь переводчика тысячелетней поэзии показалась мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий и он же должен себя самого – маленькое свое, частное, сформированное временем человеческое “я” – как бы отдать “вечности”, непрерывному потоку истории.

“Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объект, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя, как на одного из сынов известной эпохи”, – обольщал себя в своих “Воспоминаниях” Аполлон Григорьев1.

Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же, говоря о себе самом, предаваясь тем или иным, подчас рвущим сердце личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство множества судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей Времени, единую нашу ответственность перед ними…

В поисках Святого Грааля

1

“Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда”, – сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?

О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться посредством перевода устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя!), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое… Но все это – общие положения, это известно.

На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ…

Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в “Иностранной литературе” Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, с его же предисловием2, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья – одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему.

Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку.

В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод “Фауста” с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоулков средневековых немецких городов: попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки…

Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем – с “Лагерем Валленштейна”3. И все же я считаю эту встречу всего лишь (вернее сказать, не всего лишь, а прежде всего) школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны4, и лирику вагантов5. Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией, – тайну немецкого поэтического воображения.

Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения “Раздел земли”. Всего лишь одно словцо – отделяемая приставка “hin” – определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что, из какого бы “сора” переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника.

“Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно”, – справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой академической книжности.

Однако из этого вовсе не следует, что, “глядя в окно”, можно забыть про “бумагу”, то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв – с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.

Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.

В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом.

Одно связано с другим.

Я переводил раннего Шиллера – “Мужицкую серенаду”, “Вытрезвление Бахуса”, мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю: нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голис6. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи, с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой…

В переводе “Лагеря Валленштейна” встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет7. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне книттельферзом – немецким раёшным стихом8. Но при мне, со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить: “стрельбище”, “караульная будка”, “поверка”. Расстрига-капуцин в своей потешной проповеди кричал: “…в бога мать!” – причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства – все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме.

Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособия, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими.

Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без “сверхзадачи”.

Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому “порядку”, который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия… Вот что слышалось в песнях вагантов – бродячих школяров и клириков, вот чем они меня захватили9.

Переводы “растут” не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта.

“Марата” Петера Вайса10 я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод, почти ежедневно. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму: “театра – психиатра”, зажегся так, что перевел пьесу залпом, за месяц.

Поэзия немецкого барокко (XVII век), переводам которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин11. Точно могу сказать, где и когда это было: в доме у Маргариты Алигер12 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников и среди них книгу Бехера13 “Слезы отечества” – антологию немецкой поэзии XVI–XVII веков.

Я стал читать то, чем потом жил, – ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи, – но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса – “Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе…”, не сцепил ее с другой…

Поэзия, возникшая на разных языках в период Тридцатилетней войны, выявляет историческую общность европейских культур и отражает эпоху, о которой Лев Гинзбург в предисловии к сборнику своих переводов “Немецкая поэзия XVII века” (1976) писал: “Человеческий дух метался от надежды к отчаянию, от глубокой подавленности и пессимизма к безудержному жизнелюбию, от мрачного религиозного мистицизма к обожествлению самого человека – центра мироздания, венца всего сущего”. В связи с этим переводчик формулирует важную для науки задачу, до сих пор сохраняющую актуальность: “Еще, очевидно, предстоит выявить «общий знаменатель», связывающий между собой, скажем, немца Грифиуса и испанца Гонгору, англичанина Джона Донна и итальянца Марино, чеха Яна Амоса Коменского и поляка Яна Морштына, русского поэта Симеона Полоцкого и украинского – Григория Сковороду…”

Немецкая разновидность раёшника – книттельферз или, что ближе к немецкому произношению, книттельферс, “ломаный стих”. Он был излюбленным стихом Ганса Сакса (1494–1576), в значительной степени повлиявшего на историю немецкой литературы, в особенности – на творчество Гёте и его последователей.

Pulsuz fraqment bitdi.