Kitabı oxu: «Линия жизни. Жизненный путь человека из поколения победителей»

© М. А. Асессоров, 2025

ISBN 978-5-4485-5888-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Карельская региональная общественная организация сохранения наследия «Марийцы Карелии».

М. А. Асессоров

Линия жизни

Поиск и сбор информации о судьбе

участника Великой Отечественной войны

сержанта Синицина (Синицына) Георгия Сергеевича.

Исследовательская работа по теме Книга памяти. Светлая благодарность павшим защитникам Отечества в боях за свободу и независимость нашей Родины

Рецензенты:

С.Г.Веригин, директор института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, доктор исторических наук, профессор.

В.Л.Шерстнев, научный консультант МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс». Республика Марий Эл, депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл.

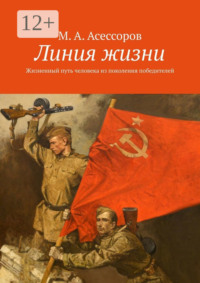

В издании представлены фотографии картин художников А. В. Григорьева, А. И. Михайлина, Б. И. Тарелкина. фотографии из фондов Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса.

Вместо предисловия

22 июня 1941 года война вошла в каждый дом советских людей. Никто не предполагал, что она продлится 1418 дней. И каждый день войны – это подвиг, который с течением длительного военного времени стал обыденным. Именно с первого дня войны рушатся надежды нацистской верхушки Германии, как подчёркивает Л. А. Безыменский в свой книге «Особая папка «Барбаросса», «что в день вторжения гитлеровских армий русский человек восстанет против человека советского». Не каждый, кого врасплох застало известие о нападении немцев на Советский Союз, готов был в первые месяцы войны взять на себя тяжёлую ношу военного времени, бороться и уничтожать злодейскую силу неприятеля. В числе тех, кто принял первый удар неприятеля, были красноармейцы 115 стрелковой дивизии. Среди солдат кадровой дивизии был уроженец Горномарийского района Марийской АССР Синицин (Синицын) Георгий Сергеевич. Конечно, солдат может хорошо знать своё оружие, приёмы боя, но в бою побеждает тот, кто сохранил в себе ясный разум, осознал свой воинский долг. Душевную силу красноармейцу в моменты тяжких испытаний даёт лишь малая родина, родители и советская школа. В годы войны боевыми орденами и медалями были награждены 7330519 человек. Среди награждённых 14696 марийцев. В Марийской АССР более 22 тысяч человек награждено медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Желание рассказать о жизни сержанта Красной Армии, командира пулемётного расчёта пришло после того, как натолкнулся на фамилию Синицина Г. С. с указанием неточной даты рождения (1929 год) в списке жертв террора в СССР. Подумал, что не только неправильно указана дата рождения, преступно боевой путь солдата в годы войны фиксировать только на двух месяцах и двух дней октября – декабря 1942 года. Из списка коллаборационистов необходимо вычеркнуть фамилию Синицина Георгия Сергеевича из д. Ванюково Горномарийского района. Разве может быть предателем человек, который прошёл фашистский плен, трижды бежал из плена, пробираясь к линии фронта? Разве подвиг сержанта Синицина (Синицына), награждённого орденами и медалью «За отвагу» можно характеризовать как деяния, направленные против своей Родины? Разве смерть на поле боя с фашистскими оккупантами является основанием включать красноармейца в базу данных «Жертвы политических репрессий в СССР»? Расул Гамзатов заметил: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, прошлое выстрелит в тебя из пушки». Как-то легко на антисоветской волне можно распоряжаться судьбами погибших и пропавших без вести. Без веских оснований включать в различные базы данных тех. кто прошёл через горнило Великой Отечественной войны. Выворачивать наизнанку то, что было, вошло в привычку на различных сайтах, где опровергаются события, даются отрицательные оценки деятельности авторитетных исторических личностей. Нельзя только ограничиваться изложением фактов из биографии нашего земляка, ведь война поистине была народной. Из 131340 человек, призванных в армию в военные годы из Марий Эл, 74 тысячи 821 человек погибли или пропали без вести, из них марийцев – 20 тысяч 900. Только в одном Горномарийском районе 8,5 тысяч призывников погибли, пропали без вести или умерли от ран в годы Великой Отечественной войны. В своей работе постарался показать значимость и масштабность тех сражений и боевых операций, в которых участвовал командир пулемётного расчёта Синицин (Синицын) Георгий Сергеевич. Сразу оговорюсь, что мои доводы могут быть подвержены сомнению. «Сомнение побуждает к свободе мышления», – словами датского писателя Мартина Андерсена Нексе я обращаюсь к тем, кто будет читать исследовательскую работу «Линия жизни солдата страны Советов».

Михаил Асессоров. КРОО «Марийцы Карелии».

Солдаты 638 стр. полка 115-ой стрелковой дивизии в районе Невская Дубровка. На переднем плане пулемётчик Василий Павлович Павлов. Сентябрь 1941 года. Автор фото Всеволод Сергеевич Тарасевич.

Слово о книге

С. Г. Веригин, директор института истории,

политических и социальных наук ПетрГУ,

доктор исторических наук, профессор.

Исследовательская работа Михаила Алексеевича Асессорова посвящена изучению судьбы его земляка, участника Великой Отечественной войны Георгия Сергеевича Синицина (Синицына). Она основана на документальных архивных источниках, мемуарной литературе, личных встречах автора с участниками Великой Отечественной войны. В ней показывается непростая жизнь простого марийского паренька в довоенное время и в трагический период войны. Любовь к родине и советское воспитание позволили ему до конца бороться с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 г., пройти все трудности плена, бежать из него и воевать в составе Красной Армии до своей геройской гибели летом 1944 г. Автор абсолютно прав в том, что нельзя фамилию его героя вносить в списки жертв советского политического террора. Необходимо объективно проанализировать сложившуюся в военный период ситуацию. Синицин (Синицын) как и другие советские военнослужащие, попавшие в плен, прошел фильтрационные лагеря, получил доверие советского командования, был зачислен в ряды Красной Армии и достойно воевал в ее рядах против захватчиков. Исследовательская работа М. А. Асессорова дает возможность родственникам Синицина (Синицына) снять различные неправомерные оценки Георгия Сергеевича в ряде средств массовой информации и получить копии его наградных книжек.

Судьба Георгия Сергеевича Синицина (Синицына), описанная в работе М. А. Асессорова, еще раз доказывает, что главный вклад в победу над фашизмом внесли простые советские люди.

Вступительное слово

О. Л. Антоненок, директор

Браславского историко-краеведческого музея.

Республика Беларусь.

В центральном городском парке Браслава есть захоронение воинов, павших при освобождении нашего края в 1944 году. Несмотря на близость к большому озерному пляжу, здесь всегда царит особая, бархатная тишина, нарушаемая лишь шумом сосен да гулом проезжающих мимо машин.

Мемориальные захоронения есть и в других местах – они раскиданы по всей Браславщине, где когда-то шли жестокие бои. Ахремовцы и Козяны, Зарачье и Дубровка, Опса и Видзы – повсюду бережно сохраняется военная память.

В парке над длинными рядами мраморных плит с именами героев возвышается внушительных размеров скульптура – фигура солдата, скорбно простершего руку с боевым оружием над могилами погибших товарищей. Это работа известного белорусского скульптора Сергея Селиханова. Глядя на нее, всегда думается, что неспроста Браслав отмечен столь внушительным памятником, величаво преобразившим лицо города вскоре после завершения Селихановым главной своей работы – мемориального комплекса Хатынь под Минском.

Медленно проходя вдоль черных плит, мы видим на них фамилии более тысячи солдат, отдавших свои жизни за нас, браславчан. Вчитываясь в надписи, выбитые в камне, мы поймем, что здесь лежат выходцы со всей Советской страны – от Карелии до Украины, от Казахстана до Литвы. Прочтя разбросанные по времени даты рождения, мы осознаем, что в браславской земле нашли свое последнее пристанище и бывалые пожилые бойцы, и недавно призванные, совсем еще юные солдаты, жестоко сраженные врагом в начале жизненного пути.

Всех павших воинов, объединяет вторая дата – июль 1944 года. Именно тогда, в боях на Браславщине, оборвались их столь разные биографии.

Но не одна лишь скорбная дата сводит воедино судьбы этих людей. Их породнила наша память – вечная благодарность браславчан.

Попыткой внести очередной вклад в сохранение священной памяти является очерк о тяжелых боях, происходивших во время освобождения нашего края. Речь пойдет, конечно, и о партизанских подвигах, и о том, как пришло долгожданное освобождение Браславщины Красной армией во время грандиозной наступательной операции «Багратион».

Невозможно охватить на нескольких страницах все события той славной борьбы. Здесь нужен формат большой книги. К счастью, такие книги уже написаны – и это не только документальные исторические труды, но и живые воспоминания солдат, партизан, их командиров. И не только проза, но даже фронтовая поэзия.

Поэтому пусть читатель прочтет наш рассказ как незабываемую правду военных эпизодов Браславщины. Помня при этом о каждом герое и о всех десятках тысяч наших людей, на долю которых выпали здесь страдания и смерть в запредельных испытаниях самой жестокой войны.

Вечная слава Героям!

В. А. Гордов, научный сотрудник

Браславского историко-краеведческого музея.

Республика Беларусь.

К весне 1944 года на территории Браславского района активно действовали три партизанские бригады: им. Г. К. Жукова, «За Родину» и бригада «Спартак», выросшая еще из первого на Браславщине легендарного партизанского отряда.

Народные мстители вели дерзкую и упорную борьбу во вражеском тылу. Их задачей было удержать под своим контролем как можно большую территорию, максимально затруднить передвижение и снабжение немецких войск в преддверии решающего наступления Красной армии. Гитлеровцы же, опасаясь такого развития событий, прикладывали особые усилия в подготовке своих тыловых рубежей. Теперь для борьбы с партизанами они использовали не только полицейские формирования, но и армейские части, усиленные бронетехникой и даже авиацией. В результате крупнейшей карательной операции 1944 года под циничным названием «Весенний праздник», немецкими войсками была окружена и ликвидирована наибольшая в Витебском регионе Полоцко-Лепельская партизанская зона.

В апреле-мае центр тяжести гитлеровских карательных действий стал перемещаться в Браславское Поозерье – левобережье Западной Двины к югу от Даугавпилса. Немецкие гарнизоны Браслава, Иказни, Перебродья и другие пополнились подразделениями регулярной германской армии.

Первой в этот период с противником столкнулась бригада им. Г. К. Жукова. Партизанская разведка выяснила, что в деревни, что на юго-востоке от Браслава – Углы, Рысевичи, Шавляны и другие, прибыл немецкий армейский батальон, вооруженный минометами, ручными и станковыми пулеметами. Было решено атаковать превосходящие силы немцев на опережение. Завязался ожесточенный бой, в котором партизаны сумели нанести фашистам ощутимый урон. Враг был рассеян и изгнан из нескольких деревень. Однако и партизаны были вынуждены укрыться в лесном лагере.

Ожидая реванша немцев, командиры бригад им. Г. К. Жукова и «За Родину» решили провести совместную операцию с обходом гарнизона в Шавлянах по болотам.

В ненастный день 29 апреля партизанам удалось нанести поражение гитлеровцам в расположенной южнее д. Углы, чтобы закрепиться на рубеже Самовольцы – Ахремовцы. Эти бои происходили уже непосредственно на подступах к Браславу. Гитлеровцы после нескольких контратак вдоль дороги, ведущей в город, отошли к д. Иказнь.

В результате упорных весенних боев зона, контролируемая партизанами, значительно расширилась. Показателен приказ №55 командования бригады им. Г. К. Жукова, согласно которому боевые взводы отрядов были выведены из лесных лагерей в деревни района. Для закрепления в новых местах дислокации партизаны сооружали дзоты, рыли окопы и траншеи.

Усилиями по охвату немецких гарнизонов на Браславщине все три бригады создали кольцо, внутри которого оказалась основная зона оккупации. Захватчики могли контролировать лишь часть большака Миоры – Шарковщина на юго-востоке. Однако угроза фашистского наступления не уменьшалась, ибо по этой дороге немцы осуществляли снабжение своих войск, собираясь начать очередную карательную операцию на севере Вилейщины.

Любой ценой требовалось помешать осуществлению этих планов гитлеровцев. В начале мая командование бригады им. Г. К. Жукова приняло решение дать бой на большаке и перехватить крупный обоз, направлявшийся в город Миоры, что в 30 км восточнее Браслава. В промозглую ветренную погоду отряды бригады совершили ночной переход к придорожным деревням Сынодворцы и Комаровщина (ныне Шарковщинский район). Здесь, при приближении вражеского обоза, произошел бой, в котором против партизан были брошены превосходящие по огневой и живой силе подкрепления немцев. Благодаря проявленной стойкости, несмотря на понесенные утраты, в решающей атаке партизанам удалось одержать в этом сражении показательную победу. Успех в бою при Комаровщине произвел большое впечатление на население. Люди сбегались, чтобы воочию убедиться в разгроме гитлеровских оккупантов. По требованию народа были преданы полевому суду и заслуженному наказанию плененные полицаи, зверствовавшие в этих краях.

Славной страницей в истории боевых дел партизанской бригады им. Г. К. Жукова на Браславщине явилась легендарная «Первая Ахремовская оборона». Партизаны понимали, что самые кровопролитные бои еще впереди. Германской армии нужны были пути для отступления. Они должны были пройти по браславским дорогам. В начале мая обновленные подразделения гитлеровцев начали продвижение от большака Браслав – Иказнь на расположенные южнее партизанские рубежи. Ожесточенные перестрелки, переходящие в атаки и контратаки, происходили с переменным успехом. Противнику, усиленному гарнизонами из Слободки и Иказни, удалось оттеснить партизан из деревни Озеравцы (пригород Браслава). Наступление врага обеспечивалось артиллерийским и минометным огнем.

Однако сломить сопротивление вооруженных лишь стрелковым оружием партизан фашистам в этих боях так и не удалось. Ближайшие к Озеравцам ахремовские холмы остались самоотверженно удерживаемой жуковцами цепочкой оборонительных рубежей. Именно они стали в июле тактической линией фронта, когда с юго-востока сюда подошли передовые части наступающей Красной армии.

В мае – июне активность браславских партизан возросла и на железнодорожных коммуникациях Даугавпилсского узла. Группы подрывников выходили на задания одна за другой. Они пускали под откос вражеские эшелоны на дорогах Рига – Полоцк, Вильнюс – Даугавпилс. По воспоминаниям очевидцев, 13 июня вся бригада «Спартак», насчитывавшая почти тысячу человек, была сосредоточена на разрушении ближайших железнодорожных участков. Линии снабжения, так необходимые немцам, были серьезно повреждены. Неделями на фронт не поступало оружие, техника и боеприпасы, немцы лишались возможности эвакуации и маневров резервами.

В подрывных делах участвовали и женщины-партизанки. В бригаде им. Г. К. Жукова среди других отличилась Ульяна Каролинская (Кришталевич). Статная, красивая девушка, будучи комсоргом, Ульяна не раз воодушевляла партизан личным примером в самых отчаянных операциях и боях.

В конце июня отчаянные сражения на Браславщине вели также партизаны бригад «За Родину» и «Спартак». Ранее спартаковцы уже предпринимали штурм крупного немецкого гарнизона в деревне Опса на большаке к юго-западу от Браслава. Но теперь отряды «Спартака», заблокировав здесь противника, готовились окончательно освободить этот населенный пункт, как и крупное местечко Видзы, расположенное на 20 км дальше. Одновременно южнее часть бригады контролировала подступы к деревне Васевичи, откуда немцы так и не смогли своевременно отправить подготовленные резервы. Сильный гарнизон в Васевичах был серьезной угрозой для партизан, гитлеровцы постоянно вели оттуда огнеметный огонь.

20 июня 1944 года решительным натиском спартаковцев Васевичи были взяты. В этом бою погиб молодой комиссар 4-го отряда Вениамин Лукьянов. С автоматом в руках, он первым бросился в атаку на укрепления врага. Уже у самого дзота пулеметная очередь сразила героя, и не пришлось увидеть ему успешное окончание боя. Похоронен Вениамин в братской могиле партизан в центре Козян. Ему не исполнилось еще и двадцати. Вениамин был не по годам начитан, любил стихи. Широкая улыбка неунывающего белорусского парня располагала к нему людей, партизаны очень любили и уважали своего юного комиссара.

Героическая гибель Вениамина Лукьянова запечатлена на рисунке разведчика бригады «Спартак» Петра Костюкевича. Сам Петр еще подростком стал партизанским связным, когда летом 1942 года отряд «Спартак» только начинал формироваться в Козянских лесах. Через год Петя уже числился конным разведчиком штаба выросшей из отряда партизанской бригады. Петр Костюкевич участвовал во многих боевых операциях, часто ходил в разведку. Отличная память и талант художника помогали юному разведчику запечатлеть важные детали. У Пети с детства проявилась тяга к творчеству. Он писал стихи, успешно пробовал себя в живописи.

В полевой сумке партизана Костюкевича всегда лежал блокнот для стихов и рисунков. Благодаря ему до нас дошла уникальная хроника партизанского движения на Браславщине в зарисовках очевидца: «Бой партизан с карателями в Козянском лесу» (1943 год), «Разгром гарнизона в Опсе 22 марта 1944 года», «Разгром гарнизона в Видзах» (1944 год), «Бой на льду Богинского озера» (1944 год).

После войны произведения, созданные в период с 1943 года, автор объединил в сборник «Баллада о Козянском лесе». Альбом своих партизанских рисунков со стихами Петр Костюкевич передал Браславскому историко-краеведческому музею.

В июле 1944 года на Браславщине фашисты и их приспешники в суматохе упаковывали и сжигали документы. Коллаборационисты и их семьи спешно направлялись в литовские города. Но несмотря на панику, охватившую подконтрольные немцам населенные пункты, их гарнизоны, усиленные отступающими с востока частями, представляли еще серьезные очаги гитлеровской обороны.

В то же время бойцы партизанских бригад, воодушевленные известиями о приближении фронта, клялись стоять насмерть под ураганным артиллерийским огнем врага.

Важным участком боев оставался район Ахремовцев недалеко на юго-востоке от Браслава. Из-за непрерывного обстрела население давно покинуло эту деревню и прилегающие к ним Бельмонты. Стояла изнуряющая жара. Партизанам приходилось держать оборону несмотря на трудности с доставкой пищи и боеприпасов. Но настроение бойцов было бодрым. В редкие минуты затишья они жадно прислушивались к нарастающему гулу фронтовой канонады. Это заметно укрепляло боевой дух сражающихся с матерым врагом партизан. Как потом стало известно, только за 29 июня враг потерял на ахремовском рубеже сотни человек убитыми и ранеными.

Утром 1 июля немецкие войска перешли в новое наступление. По приказу командиров партизанских отрядов жители близлежащих деревень были направлены в менее опасную лесную зону. А партизанам, отошедшим под шквальным огнем на склоны Матешской горы, отступать дальше было нельзя. Захватив эту высоту, господствующую над всей окружающей местностью, гитлеровцы разгромили бы всю бригаду и заняли труднодоступный плацдарм.

За день враг предпринял четыре мощные атаки, пытаясь овладеть расположенной на возвышенности деревней Споруны. Все они были отбиты отрядом им. Чапаева. Но наступил момент, когда казалось, что силы обороняющихся партизан исчерпаны. В изнеможении бойцы залегли, не имея сил подняться. Тогда командир отряда Н. Т. Глазов, встав под огнем во весь рост, упрямо пошел вперед на врага. За ним последовали другие. В результате гитлеровцы откатились от Спорунов. Чапаевцы удерживали эту позицию, когда, наконец, с тыла показалась советская пехота и орудия, которые подкатывали артиллеристы.

Освобождение Браславщины от немецко-фашистских захватчиков началось в первые дни июля 1944 года во время проведения второго этапа Белорусской наступательной операции «Багратион».

Войска 1-го Прибалтийского фронта, интенсивно продвигаясь на запад, действовали на стыке двух мощных группировок немецких армий «Север» и «Центр», разъединяя их и упреждая возможные удары в тыл советских войск. В состав фронта входила 6 гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта, части которой действовали непосредственно на Браславщине.

В числе первых на территорию района вошли подразделения 166-ой стрелковой дивизии под командованием генерал-майора А. И. Светлякова.

Днем 2 июля, передовые части Красной Армии, пройдя через Шарковщину, двигались на северо-запад. Вспоминают, что они подходили без единого выстрела, походным маршем. Войска ступали по партизанскому краю, по родной земле, которую очистили от врага и отстояли в упорных неравных боях жуковцы, спартаковцы, партизаны бригады «За Родину». Своим ратным подвигом, своей кровью они удержали и обеспечили широкий лесистый озерный плацдарм для наступающих советских войск.

С неописуемой радостью встречали Красную армию жители Браславщины. В каждой освобожденной деревне вдоль большака выставляли столы, накрытые красивыми расшитыми скатертями, а на них – подносы с хлебом и солью. Старики, женщины плакали, не сдерживая слез радости, девушки осыпали цветами запыленные боевые машины…

В Замошье, где была партизанская база жуковцев, первым вступил гаубичный артиллерийский полк 12—10 ГАП, за ним – артиллерийский дивизион полка 10—13 ГАП из состава 6-й гвардейской армии. Часть орудий и мотопехота двинулись по партизанскому лесному тракту на Домаши и Опсу, где тоже проходила партизанская оборона.

Позже с этой стороны на дальних подступах показались подразделения 159-й танковой бригады 1-го танкового корпуса. Преодолев труднодоступные участки пересеченной местности, они прорвались к берегам Богинского озера. Пытаясь задержать стремительное продвижение танкистов, немецко-фашистские войска минировали дороги, устраивали завалы, разрушали мосты. Но это не остановило развивающегося наступления. Вскоре советские танки подошли к деревне Козяны и после скоротечного боя освободили этот важный населенный пункт, где сходились дороги на Браслав и Шарковщину.

В течение 2-го июля гитлеровцы, засевшие юго-восточнее Браслава в деревнях Озеравцы и Шакуры, еще не знали о подходе советских войск к Замошью. Они готовили новый штурм партизанских позиций и с утра 3 июля начали интенсивный обстрел ахремовских высот. Но теперь им ответила переброшенная сюда армейская батарея. Гитлеровская атака была полностью сорвана.

К вечеру в Бельмонты прибыли новые красноармейские части, присоединившиеся к партизанам в Ахремовцах. Началось освобождение Браслава. Утром 5 июля советские батареи открыли сильный огонь по неприятелю, поражая скопления гитлеровцев в Озеравцах, на полуострове Дубки и расчищая большак Браслав – Иказнь. После артподготовки части Красной армии перешли в наступление. Вместе с солдатами на броне танков и самоходок в бой устремились и партизанские автоматчики. Самоходные орудия переносили огонь все дальше, громя тыловые укрепления фашистов уже за рекой Друйка.

Однако гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Вражеские части, вызвав на помощь авиацию, предприняли ряд контратак. В частности, бойцы 423-го полка под командованием Ф. Н. Утенкова к полудню отбили три немецких вылазки.

Несмотря на тяжелые бои, сломить натиск наступавших освободителей уже было невозможно. 5 июля немцы были выбиты из Ахремовцев и Озеравцев. На следующий день в бой здесь вступил 22-й гвардейский стрелковый полк 9-й гвардейской дивизии. Наиболее жестокие схватки произошли у деревни Шакуры, где, к сожалению, были понесены большие потери.

6 июля в последнем сражении за освобождение этой небольшой браславской деревеньки среди других героев погиб командир стрелкового взвода сержант Георгий Синицын.

А 8 июля 1944 года над самим Браславом взвилось красное знамя. В победной сводке Совинформбюро тогда сообщалось: «Войска 1-го Прибалтийского фронта вели успешные наступательные бои, в ходе которых овладели городом Браславом, городом Видзы, городом Друя».

Pulsuz fraqment bitdi.