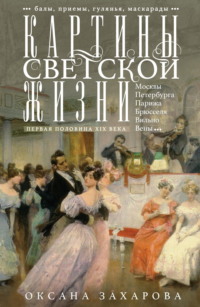

Kitabı oxu: «Картины светской жизни Москвы, Петербурга, Парижа, Брюсселя, Вильно, Вены. Первая половина XIX века. Балы, приемы, гулянья, маскарады»

Героям 1812 года, подлинной элите российской нации, посвящается

Каждое поколение имеет своих кумиров, властителей дум.

В России XIX столетия это были представители Армии, для которых служение Отечеству являлось основой жизненной позиции, но ключевое понятие мировоззрения – честь, нравственная ответственность перед предками за свои дела и поступки.

© Захарова О.Ю., 2025

© ЗАО «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2025

Генералам двенадцатого года

Вы, чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,

На сердце оставляли след, —

Очаровательные франты

Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли

Вы брали сердце и скалу, —

Цари на каждом бранном поле

И на балу <…>

Марина Цветаева

Картины светской жизни Москвы и Петербурга начала XIX столетия

Какой была Москва до 1812 года? Совершим мысленное путешествие по Первопрестольной начала XIX столетия.

Завершив государственную службу, многие знатные вельможи отдыхали в Москве, жизнь в которой была не только радушнее, но и значительно дешевле, чем в Петербурге.

«Богатые в продолжение всей зимы поочередно давали великолепные балы, роскошью в жизни не уступали мелким германским князьям; при великолепных домах они имели церкви, картинные галереи, хоры певчих, оркестры музыкантов, домовые театры, манежи с редкими лошадьми, соколиных и собачьих охотников с огромным числом собак, погреба, наполненные старыми винами», – вспоминал известный балетмейстер своего времени А.П. Глушковский.

На гулянья вельможи выезжали в позолоченных каретах с фамильными гербами, запряженных шестеркой лошадей.

Кучера и форейторы были в немецких кафтанах и треугольных шляпах, в одной руке кучер держал вожжи, а в другой – длинный бич, которым пощелкивал по воздуху.

На запятках кареты стояли егерь в шляпе с пером и араб в чалме (или скороход с высоким гусаром в медвежьей шапке).

С.С. Щукин. Портрет императора Павла I

Как и во времена Екатерины Великой, на балы и купеческие свадьбы приглашали гайдуков (рост не менее трех аршин) в богатых ливреях. Их служба заключалась в том, чтобы без помощи лестницы поправлять восковые свечи в люстрах. Во время обеда или ужина, когда наступало время пить за здоровье гостей, гайдук появлялся с серебряным подносом, на котором стояли «серебряные вызолоченные бокалы», дворецкий подходил к нему с бутылкой шампанского и наливал в бокалы вино, которое гости пили «под звуки труб и литавр».

Вид Михайловского замка в 1800–1801 гг.

С екатерининских времен сохранилась в Москве традиция воспитывать в богатых дворянских семьях маленьких турчанок и калмычек, которых по достижении совершеннолетия выдавали замуж с хорошим приданым.

И. Урениус. Петербург. Зимняя канавка. 1815 г.

Любимым местом прогулок московских аристократов был Тверской бульвар. По вечерам князь М.В. Голицын (чей дом находился на углу Бронной и Тверского бульвара) освещал его за свой счет разноцветными фонарями и шкаликами, свет которых, попадая на шлифованные металлические круглые щиты, стоявшие в обоих концах бульвара, отражался на все его пространство. Эти щиты называли в народе «oeil de boeuf», то есть «бычий глаз». Во время иллюминации москвичи прохаживались по бульвару под звуки музыки в исполнении музыкантов рогового оркестра князя Голицына.

Тверской бульвар в начале XIX в.

Московские жители того времени не любили пословицу «На брюхе шелк, а в брюхе щелк». Они придерживались другого правила: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Гостеприимством славились не только богатые, но и бедные граждане Первопрестольной.

Что же касается домов московских аристократов, то у них для гостей каждый день был накрыт стол, так что дворяне и талантливые артисты без всякой церемонии приезжали к ним в известные дни обедать и проводили весь вечер «в разных удовольствиях».

Кулачные бои пользовались популярностью не только в среде простого народа. Не гнушались «гладиаторских игр» и некоторые московские аристократы. Так, граф А.Г. Орлов-Чесменский, известный своей необычайной силой (Алексей Григорьевич руками разгибал лошадиные подковы, свертывал в трубочки серебряные рубли), бился у себя дома на кулаках с известным в то время в Москве силачом арабом.

Москва. Вид на Владимирские ворота Китай-города с Мясницкой улицы

К особым увлечениям москвичей следует отнести также петушиные бои, разведение голубей (не было купеческого дома, где бы не было голубятни), а также слушание соловьиного пения в трактирах.

Московские жители любили оригинальничать. Чтобы обратить на себя внимание, князь Волконский, к примеру, выезжал иногда из дома зимой в санях, сделанных наподобие продолговатой лодки, впереди которой находилась «вызолоченная птичья голова с длинным носом, наклоненным к передку саней, она служила местом для сидения кучера…».

В описываемое нами время в Москве за карточными столами выигрывались и проигрывались целые состояния.

«Мне (А.П. Глушковскому. – Авт.) случалось учить детей танцам у многих богатых картежных игроков: по тому случаю я бывал у них на всех вечеринках и балах. Нигде нельзя было лучше попить, поесть и повеселиться, как у них. Нередко на этих пиршествах бывали цыгане, фокусники и оркестр музыкантов; они платили всегда щедрою рукою. Однажды я сидел в кабинете у знакомого мне игрока Николая Ивановича Квашнина-Самарина, с которым я находился почти на приятельской ноге. Он метал банк всегда на огромные суммы. Я спросил его: «Я думаю, вчерашняя вечеринка вам дорого стоит?» – «Да, – отвечал он, – тысячи две». Тогда я решился сказать ему: «Вы имеете большое семейство, не лучше ли вам поберечь денежки на черный день?» – «Любезный друг, – ответил он, – ты не знаешь наших расчетов: чем роскошнее вечеринка, тем более на ней бывает понтеров, а это банкомету большая выгода; если понтер проиграет тысячу, другую, то говорит: «Зато я хорошо попил, поел и весело время провел», а у другого банкомета, где не допросишься и рюмки ерофеичу, жаль и рубля проиграть. Так, видишь ли, вечеринка стоила мне две тысячи, а приобрел я пять».

Летом народ любил гулять на Воробьевых горах. В то время горы были покрыты лесом, который спасал отдыхающих от летнего зноя. Здесь были раскинуты «палатки для цыган и торгующих местными и питейными продуктами…». Рано утром и вечером с соседних дач приезжали на Воробьевы горы отдыхающие для купания, прогулок и чаепития.

«В летнее время помещики жили в своих подмосковных деревнях; туда приглашали они своих знакомых на пиршества, иллюминировали сады, жгли великолепные фейерверки, музыка гремела в обширных залах дома, молодежь до полуночи танцевала, все дышало весельем».

О. Кадолъ. Москва. Кузнецкий Мост. 1825 г.

Нельзя без улыбки читать в воспоминаниях современников о московских партикулярных балах начала столетия.

«Москвичи отличались не только радушием, но и заметной оригинальностью в приглашении и приеме гостей.

К примеру, вы пожелали поздравить соседку с именинами. В положенный день вы подъезжаете к ее дому, а швейцар вам объявляет, что вас покорнейше просят на вечер. «А много у вас будет гостей?» – «Да, приглашают всех, кто приедет утром, а званых нет; тихий бал назначен».

Вечером на «тихий бал» к А.С. Небольсиной (а именно к ней мы прибыли с поздравлениями) пожаловала вся Москва. Экипажи тянулись по обеим сторонам Поварской до Арбатских ворот.

Именинница умела принимать гостей: будь то главнокомандующий или студент: каждому поклон, каждому ласковое слово. Делай что хочешь – играй, разговаривай, молчи, ходи, сиди, «только не спорь слишком громогласно и с запальчивостью; этого хозяйка боится».

В конце XVIII – начале XIX столетия бал открывал так называемый «длинный польский». Степенные старички и старушки щеголевато кланяются и приседают.

Вот начинается так называемый «отбой»: не попавшие в «польский» мужчины один за другим останавливают первую пару и, хлопнув в ладоши, отбивают даму; кавалеры отвоеванных дам переходят к другой. Последний кавалер или идет к картам, или, сопровождаемый словами «Устал!», «В отставку!», «На покой!», бежит к первой паре и отбивает даму.

Затем «длинный польский» превращался в «круглый», с попарными выходами и обходами, большими и малыми кругами, крестами, цепью и т. д.

По окончании «польского» «рисуется» менуэт, выстраивается в два ряда экосез или англез, потом следуют кадрили с вальсом, за ними «манимаска или краковяк, пергурдин или матрадура. В заключение горлица или метелица. После ужина – тампет или попурри».

Особенность московских балов состояла также в том, что зачастую дам было больше, чем кавалеров, что вполне объяснимо – главные танцоры военные, а гвардия стоит в Петербурге.

Учитывая серьезность проблемы, во время подготовки одного из праздников графиня А.А. Орлова поручила знакомым дамам «вербовать хороших кавалеров».

Е.А. Муромцева обратилась с подобной просьбой к С.П. Жихареву1, чтобы тот сопровождал ее на бал к Орловым.

«Но я решительно танцевать не умею, – сказал я, – застенчив и неловок». – «Et purtant vous avez dance chez les Werevkines et vous dansez souvent chez les Lobkoff, comme si je ne le savais pas»2. – «Это правда, но у Веревкиных был бал запросто, а у Лобковых я танцую pour rire3 в своем кружку, да и не танцую, а прыгаю козлом». – «А у Орловых будешь прыгать бараном – вот и вся разница! Болтай себе без умолку с своей дамой – и не заметят, как танцуешь». Я отнекивался, но мне Катерина Александровна решительно объявила: «Vous irez, mon cher; je le veux absolument: a votre age on ne refuse pas un bal comme celui du comte Orloff, ni une femme qui vous a vu naitre. C’est ridicule!»4

Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: пюсовый фрак и белый жилет с поджилетком из турецкой шали. Разоденусь хватом!»

Несмотря на грандиозный размах, бал у Орлова напоминал большой семейный вечер. «Могучий хозяин» граф А.Г. Орлов-Чесменский сидел в углу передней и распивал чай с почетными гостями, которые что-то друг другу рассказывали и при этом весело хохотали.

После ужина, который завершился в одиннадцать часов, Орлов приказал музыкантам играть русскую песню «Я по цветикам ходил» и заставил графиню плясать по-русски.

В других танцах постоянными кавалерами Анны Алексеевны были губернский предводитель Дашков5 и поэт И.И. Козлов (автор «Чернеца»), танцующие мастерски.

В половине второго граф остановил танцы, закричав: «Пора по домам!»

Прощаясь с дамами, Орлов некоторых позволял себе обнять, другим целовал руки, третьих трепал по плечу и говорил им «ты».

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская приводила отцовских гостей в восторг своей русской пляской.

Одним из ее поклонников был князь А.Б. Куракин, который до такой степени украшал себя бриллиантами, что, по словам Ф.В. Ростопчина, напоминал светящийся фонарь. Версальский щеголь так и не дождался расположения графини. Среди многих поклонников она выбрала сына графа М.Ф. Каменского – доблестного воина графа М.М. Каменского. Его смерть на турецкой войне стала первым страшным ударом для Анны Алексеевны. Второй последовал в 1808 году, когда она лишилась отца.

Дядя, граф В.Г. Орлов, был человек иного склада, чем Алехан, хозяйственный, рассудительный, по складу своего характера он не мог заменить графине Орловой отца – одного из самых ярких представителей XVIII столетия.

И.В. Баженов. Графиня А.А. Орлова-Чесменская. 1838 г.

Граф А.Г. Орлов-Чесменский доживал свой век в Москве. «Какое-то очарование окружало богатыря Великой Екатерины, отдыхавшего на лаврах в простоте частной жизни, и привлекало к нему любовь народную. Неограниченно было уважение к нему всех сословий Москвы, и это общее уважение было данью не сану богатого вельможи, но личным его качествам». Сердца москвичей покоряли не только могучая сила духа, радушие и доступность графа, но и следование русским традициям в обыденной жизни. Один из современников Орлова, заслуженный профессор Московского университета П.И. Страхов, в своих воспоминаниях рисовал картину появления графа на улицах Москвы:

«И вот молва вполголоса бежит с губ на губы: «Едет, едет, изволит ехать». Все головы оборачиваются в сторону к дому графа А.Г.; множество любопытных зрителей всякого звания и лет разом скидают шапки долой с голов, а так, бывало, тихо и медленно опять надеваются на головы, когда граф объедет кругом.

Какой рост, какая вельможная осанка, какой важный и благородный и вместе добрый, приветливый взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе любезный москвичам боярин, щедро наделенный всеми дарами: и красотой разума, и силой телесной».

Неизв. художник.

Граф А.Г. Орлов-Чесменский

Во время московских гуляний граф красовался на знаменитом своем коне Свирепом, выезжая в пышных поездах с огромной свитой.

Н.Е. Сверчков. А.Г. Орлов-Чесменский в санях на Барсе

В манеже А.Г. Орлова, находившемся в его усадьбе Нескучное, устраивались карусели, на которых дочь графа Анна Алексеевна поражала зрителей тем, что на всем скаку копьем выдергивала ввернутые в стены манежа кольца и срубала картонные головы манекенов в чалмах и рыцарских шлемах. В определенные часы в манеже собирались известные любители верховой езды, среди них – княгиня Урусова, княжны Гагарины, Щербатова, Е.А. Карамзина, муж которой, известный историк Н.М. Карамзин, ездил ежедневно по утрам для моциона.

Жихарев упоминает в своем дневнике, что в конце марта 1805 года у графа Салтыкова «затевается большая карусель, только не условились еще в назначении распорядителя».

Помощник Кина, отличный наездник красавец берейтор Шульц, стал главным берейтором последней конной российской карусели, состоявшейся в 1811 году в Москве. Ее инициатором был генерал от кавалерии С.С. Апраксин, участник крымских походов Потемкина, с 1803 года – военный губернатор Смоленска.

Главным судьей карусели 1811 года был главнокомандующий граф И.В. Гудович. К числу судей этого состязания принадлежали выдающиеся люди своего времени, среди них – русский посланник в Париже князь И.С. Барятинский, московский гражданский губернатор Н.В. Обресков, герой битвы при Аустерлице Ф.П. Уваров. Главным церемониймейстером карусели стал князь В.А. Хованский, а герольдмейстером – родной дед графа Л.Н. Толстого – И.А. Толстой.

Московская карусель 1811 года устраивалась частными лицами по подписке. Список почетных членов включал 31 человека. Первое место принадлежало графине А.А. Орловой-Чесменской. Второй шла Е.В. Апраксина, урожденная княгиня Голицына, дочь победительницы первой карусели 1766 года Н.П. Голицыной.

Здесь мы встречаем имена известных литераторов того времени – князя И.А. Долгорукова и сенатора Ю.А. Нелединского-Мелецкого, героя Турецкой кампании 1806–1810 годов генерал-майора А.Н. Бахметева и юного камер-юнкера князя П.А. Вяземского.

Неизв. художник. Князь И.С. Барятинский

Среди жертвователей был и П.Г. Демидов, подаривший Московскому университету свою библиотеку, на его же средства в 1805 году было открыто в Ярославле Демидовское высших наук училище. Взносы почетных гостей

пошли на приобретение костюмов, призов, устройство бала и другие расходы. Для проведения карусели напротив Александровского дворца и Нескучного сада по проекту Ф.И. Кампорези был выстроен амфитеатр в окружности до 350 саженей с галереями и ложами для пяти тысяч человек.

Москва была взбудоражена предстоящими состязаниями, участие в которых для молодого дворянина было делом чести. Карусель проводилась 20 и 25 июня 1811 года. По первому сигналу на карусельную арену выезжали рыцарские кадрили: военная, галльская, венгерская и рыцарская русская. Все рыцари были на лошадях редкой красоты с богатыми чепраками. Проехав несколько раз перед ложами, рыцари производили упражнения с копьем, пистолетом и шпагой. Завершив туры, кавалер останавливался в центре арены перед судейской ложей. Судьи подсчитывали набранные каждым участником очки и определяли четырех призеров, которым дамы вручали призы под звуки труб и литавр.

Неизв. художник.

П.Г. Демидов

Победителем карусели 20 июня был признан двора его императорского величества камер-юнкер граф А.И. Апраксин, награжденный пистолетами Кухенрейтера. За первое место на карусели 25 июня получил золотую медаль граф А.П. Апраксин. Среди победителей карусели 1811 года – князь Д.П. Волконский, А.Л. Демидов, А.И. Шепелев. Специального приза от дам, красного шарфа с надписью «Отважность в юности – залог доблести зрелых лет», удостоился неизвестный рыцарь за «ловкую, быструю и красивую езду». Когда он поднял забрало, все узнали Александра Всеволодовича Всеволожского.

Карусель 1811 года была благотворительной. Собранную сумму кавалеры раздавали находящимся в Москве раненым солдатам, бедным офицерам, вдовам и другим нуждающимся. Деньги шли также на выкуп тех, кто находился за долги под арестом. С той поры карусели в России пошли на убыль. Они стали проводиться уже без воинских упражнений, в сущности, это было исполнение дамами и кавалерами на лошадях различных танцев.

Императрица Александра Федоровна не знала равных в грациозности не только на бальном паркете, но и в манеже. Среди светских дам одними из лучших наездниц своего времени считались А.О. Смирнова-Россет и А.А. Оленина.

Как справедливо отмечает в своем исследовании, посвященном графине А.А. Орловой-Чесменской, граф С.Д. Шереметев: «Графиня Анна и ее подруги были женщины сильного духа, крепкого закала, возвышенного строя мыслей и незаурядного по тому времени образования». Для подрастающего поколения они являлись «примером долга и христианской добродетели». А.А. Орлова представляла настоящую старую не «грибоедовскую» Москву, о которой блестяще написал князь П.А. Вяземский: «Пора наконец перестать искать Москву в комедии Грибоедова. Это разве только часть закоулков Москвы. Рядом и над этой выставленною Москвою была другая, светлая, образованная Москва. Вольно же было Чацкому закабалить себя в темной Москве. Впрочем, в каждом городе не только у нас, но и за границей найдутся и другие лица, сбивающиеся на лица, возникшие под кистью нашего комика. Суетность, низкопоклонство, сплетни и все тому подобное – не одной Москвы прирожденное свойство: найдешь их и в других европейских городах».