Kitabı oxu: «Книжка про жизнь»

Редактор Георгий Молодцов

Редактор Юрий Шинкаренко

Редактор Анна Мясникова

Составитель Гюзелла Николайшвили

Составитель Юлия Коваль-Молодцова

© Сергей Лельевич Молодцов, 2019

ISBN 978-5-0050-5510-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

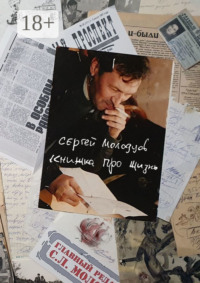

Сергей Молодцов начал собирать и систематизировать написанные им материалы за полгода до своего 45-летия и чуть меньше чем за год до смерти. Среди них мы нашли предисловие к этой книге, так и озаглавленной – «Книжка про жизнь». Надеемся, что собранный нами коллаж произведений позволит запомнить его жизнь такой, какой он видел ее сам.

КНИЖКА ПРО ЖИЗНЬ

Посвящается Гуле, Юле, Гоше, Маше и Глебу, и еще особенно Кате. ну, то есть, тем, кого я люблю и кому я (надеюсь) дорог!

И – СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАПЫ ЛЕЛИКА

…В новом, 2007-м году (когда эта книжка, надеюсь, увидит свет) мне стукнет 45 лет. К этому странному событию я решил по настоянию друзей и близких собрать воедино отдельные свои дурацкие рассказики, истории и даже стишки.

Увы, часть моего творчества утрачена почти безвозвратно. Ибо за 35 лет (а творить я начал лет так в 10) я сменил слишком много мест обитания, квартир, городов и (иногда) стран.

Надеюсь, что у кого-нибудь отыщутся подлинники моих ранних произведений. Кое-что можно будет найти в интернете. А пока же, мои любимые читатели, я (фактически по крупицам) собрал вот этот сборничек. В нём вы найдёте не только тексты, но и иллюстрации, ранее нигде не публиковавшиеся.

Но дело не в этом! Просто читайте и хихикайте!

Всегда ваш – С. Молодцов

ИЗБРАННЫЕ ФИМКИ

Предфимие (от автора)

Прежде чем Вы, дорогой читатель, углубитесь в занимательное чтение этих незамысловатых записок, считаю своим долгом кое-что объяснить. Во-первых, что такое «фимки»? Я долго искал название тому жанру, в котором на протяжении многих лет выражал свое мироощущение. Кто-то называл это «байками», кто-то предпочитал термин «рассказики». А бывают еще рубаи и хайку, которыми тоже очень интересно и забавно выражать даже банальные мысли. Ну, например:

Вышел из дома с собакой к подножию Фудзи —

Где ж Фудзи-яма?!

Это Уктусские горы – пить надо меньше

Или вот такой рубайчик:

Не все ль равно, где был во время путча,

От этого стране не стало лучше.

Налей вина, приобними гитару,

Пока не стал занудливым и старым…

Но дело не в этом. Почему все-таки «фимки», а не, скажем, «сережки» или «молодцайки»? О, это тоже история. Накануне так называемого миллениума я совершенно случайно приобрел новое имя – Серафим. Дело было поздним осенним вечером, мы с подругой писали ее любимому брату письмо на редакционном компьютере, чтобы отправить по электронной почте (тогда это казалось если и не прорывом в будущее, то уж точно – очень современным и удобным способом общения). Послание писалось изысканно-возвышенным штилем, а потому и завизировать его хотелось как-нибудь манерно. Девочка вспомнила, как в раннем отрочестве любила изображать перед старшим братом женщину ахматовского типа и называлась Жозефиной. К подписи «Жозефина» явно не подходил тривиальный «Серега». И она предложила назваться Серафимом. Уж не знаю, какие фрейдистские механизмы сработали в ее подкорке. Возможно, имя навеяло перепечатанное накануне постановление городской Думы, располагавшейся прямо под нашей редакцией. Там вице-спикером трудился депутат Серафим Серафимович, что само по себе смешно и хорошо забивается в мозг. Я же склонен видеть в этом знамение, потому что заученные со школьной скамьи лермонтовские поэмы на долгие годы оставили в голове только фразу про Серафима, явившегося на перепутье… Как раз на таком вот перепутье находились в тот период и наши отношения, и вообще все жизненные принципы. Предчувствие нового века, должно быть. Так что шестикрылое имя явилось не случайно…

Но дело не в этом, разумеется. Позже, для простоты обращения «Серафим» трансформировался в «Фиму», «Фимку» и даже «Фимочку». Это и понятно: Серафим – серый Фима. Тем паче, что имя «Серый» сопутствовало мне класса так с третьего и до самой армии. В армии оно преобразовалось в» Сержант» с ударением на первом слоге. Хотя сержантом я стал не сразу. Имя же «Серый» в сочетании с весьма жизнеутверждающей фамилией «Молодцов» давало очень необычный эффект, вызывая некую парадоксальность, антагонистичность даже. Ну, как, например, «Глупый Мудрецов» или «Вялый Бодрецов»… К слову сказать, спонтанная эта противоречивость впоследствии и определила мою жизнь.

Итак, «фимки». Это даже не жанр, а скорее просто разновидность автобиографических историек, которые почему-то так любят прослушивать в различных интерпретациях и пересказывать знакомые и незнакомые люди на вечеринках, в барах и во время приватных полуночных бдений. Фимки и фимки – не все ли равно? Дело-то не в этом…

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД

Ленинским курсом

К нам в подготовительную группу детского сада, почему-то во время тихого часа, пришла учительница начальных классов Нелли Аркадьевна. Меня разбудили, вывели в трусиках и маечке в фойе, посадили перед мольбертом и прикрепили к нему газету «Правда». Нелли Аркадьевна показала указкой на букву «П» и спросила, знаю ли я эту букву. Я прочитал все слово. А еще, на всякий случай, заголовок передовицы «Ленинским курсом». Учительница была в восторге и предложила мне написать и нарисовать что-нибудь на листке ватмана, прикрепленном к этому же мольберту. Я написал печатными буквами (непечатными тогда еще не умел) слова «Ленинским курсом» и нарисовал пальму, жирафа и двух обезьянок. То ли сказался тогдашний бум дружбы с африканскими странами, то ли я начитался Корнея Чуковского, но только в картинке этой для меня был сосредоточен весь смысл грядущей, полной счастья и радости, жизни. Жираф больше походил на обрубленную сверху березку со змеиной головой и маленькими рожками, так как это животное я видел исключительно в книжках, в уродливом изображении отечественных иллюстраторов. Зато обезьянки идентифицировались легко – летом родители возили меня на юг, где я впервые побывал в Сухумском обезьяньем питомнике. В последний раз мне довелось посетить его накануне грузино-абхазской войны. Но это было позже. А тогда обезьянки мне особенно удались. Их было две – мальчик и девочка (с бантиком потому что), жираф-березка держал во рту некий плод (я предполагал, что это – ананас), отчего картинка моя носила почти библейский характер.

Нелли Аркадьевна, пораженная необычным видением ленинского курса, не стала меня экзаменовать дальше и записала в свой, считавшийся очень престижным, первый «А» класс.

– Только карандаш нужно держать в правой руке, – добродушно сказала она.

– Да что вы, – вздохнула воспитательница, – мы его три года переучивали ложку держать в правой руке – замучались!

– Ну ладно, – согласилась моя будущая первая учительница, – левой, так левой. Какая разница?

С тех пор меня никто не пытался переучить, и я с легкой (правой) руки Нелли Аркадьевны остался на всю последующую жизнь полноправным левшой. Тогда я еще не понимал, что таким образом с младых ногтей уже оказался в оппозиции к праворукому большинству. Но мне это почти не мешало. Разве что чернила всегда размазывались, потому что в русском правописании (а не левописании), увы, интересы меньшинств не учитываются. И еще по утвержденным гигиеническим правилам свет в классных комнатах должен падать слева. Для удобства пишущих. Мне же приходилось напрягать зрение, потому что «неправильная» рука закрывала правильно падающий свет. Вследствие чего к концу обучения левый глаз видел чуть хуже правого.

Закрытый город

Когда мне исполнилось девять лет, я получил свой первый в жизни пропуск – ученический билет, дававший право самостоятельного выхода из города. Дело в том, что город был из разряда «голубых», у которых названия нет и которые снятся людям только иногда. То есть – почтовый ящик секретно-оборонного значения. С раннего детства я знал, что моя малая родина называется «закрытый город» или «почтовый ящик». Жить в почтовом ящике как-то не хотелось, а вот «закрытый город» – это таинственно и необычно. Вроде затерянного рая или затонувшего корабля. Войти в него некоренной житель мог только ненадолго и по специальному (временному) пропуску. Мы же – так сказать, аборигены – имели пропуска постоянные, с фотокарточкой и несколькими специальными штампиками. В ученическом билете обязательно (кроме школьной круглой печати) ставился фиолетовый штамп, стилизованно изображающий семафор. Мол, путь открыт. До девяти лет дети могли входить и выходить только с родителями. Ученический же билет делал тебя самостоятельным и независимым. Главное – раз в год обновлять семафорик в режимном отделе (учительница всегда напоминала перед летними каникулами: «Не забудьте сходить в режим, а то все лето в городе просидите!»). Понятно, что загадочный «режим» мы соблюдали исправно, ибо за пределами забора с колючей проволокой, который защищал «почтовый ящик» от чужаков, был замечательный пруд с лодочной станцией и вышкой для ныряния, лес, богатый грибами и ягодами и непередаваемое ощущение причастности к большому миру открытых городов.

Я, разумеется, не знал, почему мой город огорожен и неприступен. Мне хотелось верить, что это как-то связано с освоением космоса, луноходами и ракетами. Насчет последних я был, как оказалось, очень близок к истине. Правда, ракеты, к которым имел отношение мой город, предназначались не для космических путешествий. Ибо градообразующим предприятием являлся комбинат, где помимо всего прочего обогащали урановую руду. Но дело не в этом.

Режим секретности, впитанный с молоком матери, оказался не таким уж безупречным. Когда нас всем классом вывозили в областной центр на цирковое представление или балет, в незыблемой системе обнаруживались серьезные изъяны. Охранник на пропускном пункте заглядывал в автобус, зычно спрашивал: «У всех пропуска есть?» и, после наших утвердительных криков, открывал ворота… Точно так же мы возвращались в свою зону. Хотя в это же время другие охранники тщательно проверяли багажники въезжающих «москвичей» и «запорожцев», в которых мог укрыться разве что шпион-карлик. Окончательно мою веру в надежность режима разрушили многочисленные подружки соседа-студента, которых он каждые выходные привозил на экскурсию в наш заповедник из областной столицы. Кого-то проводил через дырки в заборе (их знали все, кроме служителей режима), других без особых проблем пропускали на КПП по чужим удостоверениям.

Позже, когда, переехав с родителями на «большую землю», я сам утратил право на посещение исторической родины, мне довелось испытать на себе сладкий вкус проникновения на запретную территорию. Вооружившись кусачками и брезентовыми рукавицами, я преодолел две линии колючей проволоки и контрольно-следовую полосу без сучка и задоринки. Правда, на обратном пути меня все же поймали. Привели в будку охраны и стали допрашивать. Я ушел в полную несознанку, назвался вымышленным именем и даже искренне удивился, что нарушил какой-то режим.

– С какой целью вы проникли в город? – спрашивала тетенька-стрелок.

– Какой город?! – в свою очередь изумлялся я, – Тут лес, я грибы собирал, смотрю – дыра в ограждении, решил поискать грибы. Тут город что ли?! А на карте ничего нету!

Охранники поняли, что лучше не продолжать и отпустили меня с миром. Да и на американского шпиона я совсем не походил (хотя кто их, этих шпионов, видел хоть раз?). В общем, простым логическим рассуждением – «Нет города – нет и нарушения режима» я отвоевал себе легкую свободу. Ну и на родные места посмотрел, с однокашниками повидался. Чертовски приятное ощущение, скажу я вам – пробираться через колючую проволоку, под покровом густого леса в утреннем тумане туда, где ты родился и прожил 16 лет… Но, конечно, не только в этом дело. Пока жители открытых городов безмятежно жили за общесоюзным железным занавесом, я уже познал и всесилие закрытого режима, и его откровенно слабые места. Первый опыт проживания в особой зоне вселил уверенность, что в этом мире даже кажущаяся незыблемость – всего лишь блеф. Он действует до тех пор, пока кто-нибудь не крикнет: «А король-то голый!». А затем каждый решает для себя, как этим обстоятельством воспользоваться. Делать вид, что король одет, и жить спокойно, надеясь, что бедняга простынет и помрет естественной смертью, либо орать до изнеможения про нудистские наклонности, рискуя в лучшем случае охрипнуть.

Телебашня

Первая слава ко мне пришла рано. Все началось безобидно: папа привез из Москвы две куклы для моего домашнего кукольного театра. Эти – кошка и собака – отличались от остальных тем, что у них при помощи лески открывались рты, а внутри были специальные проволочки, позволяющие двигать хвостами. Такой небывалый спектр возможностей привел меня в замешательство: как одновременно открывать рот и двигать хвостом? Двумя руками можно было проделать только какую-то одну операцию. За помощью я отправился в городской кукольный театр к специалистам. Замечу, что было мне тогда только шесть лет, но я мыслил вполне рационально. Профессиональные кукловоды умилились и без сюсюканья, как равному, объяснили мне, как выкрутиться из непростой ситуации.

– Видишь ли, животные не всегда машут хвостом. Например, собака виляет хвостом, когда радуется. А кошка, наоборот, если задумала какую-нибудь пакость или приготовилась изловить мышь. Поэтому в одном случае ты будешь открывать ротик, а в другом вилять хвостиком.

Позже я заметил, что этот принцип используется не только для управления куклами…

Среди этих мудрых людей была необычайно экстравагантная дама по имени Олимпиада Ивановна. Она раньше работала в кукольном театре художником, а теперь учила рисованию и лепке в изостудии при станции юных техников. Олимпиаде Ивановне я понравился, и она пригласила меня в свой кружок. Более того, она сводила меня к себе домой, в фантастическую квартиру-мастерскую, увешанную портретами, натюрмортами, сценическими эскизами и карандашными рисунками голых мускулистых мужчин и женщин.

Олимпиада Ивановна подарила мне настоящую театральную куклу-марионетку на ниточках и попросила нарисовать что-нибудь карандашом. Я проделал свой, уже опробованный на Нелли Аркадьевне, трюк – изобразил левой рукой пальму, жирафа и двух обезьян. Вместо слов «ленинским курсом» я нарисовал солнышко (для убедительности) и черепаху. Тогда был период повального увлечения черепахами, их продавали из сеток на вокзале по десять копеек за штуку. Разумеется, и у нас дома ползала маленькая грустная черепашка. Так что этот новый персонаж получился самым реалистичным. Короче говоря, эффект был достигнут полностью, Олимпиада Ивановна сказала, что я просто обязан развивать свой талант и заниматься в ее изостудии.

Первым моим шедевром стала картина под названием «Останкинская телебашня». Ее только что построили, поэтому новый символ народного благосостояния будоражил мой творческий ум. И хотя сама башня была серой, небо вокруг нее получилось просто бесподобным. Голубым с белыми кучевыми облаками, какими-то размытыми бликами и лучами. Дело в том, что накануне я опрокинул на чистый лист, предназначенный для чего-то важного, баночку с водой. Вода при этом была не прозрачная, в ней успели пополоскать кисточку. Вода была синей. Так и родилось бесподобное по своей насыщенности и цвету небо вокруг телебашни. Чтобы избежать неминуемого порицания за испорченный лист, я спешно набросал контуры этого чуда инженерной мысли, не забыв про ресторан «Седьмое небо». Получилось очень даже ничего. Серенькая такая, рельефная, с круглыми иллюминаторами башенка. Олимпиада Ивановна была потрясена моей акварельной техникой, долго вглядывалась в размывы, что-то подправляла тонкой беличьей кисточкой, внося мастерские штрихи. Стоит ли удивляться тому, что на городском конкурсе детского рисунка моя телебашня взяла гран-при? Правда, после этого грандиозного триумфа я остыл к изобразительному искусству и покинул студию навсегда. Официальным оправданием этого поступка служил переезд станции юных техников в новое помещение на другом конце города. Малышу (а я все-таки был еще малышом) самостоятельно добираться было проблематично, а родители в силу постоянной занятости на работе сопровождать меня не имели возможности. Изобразительное искусство на долгие годы потеряло в моем лице своего преданного служителя. Но дело, думаю, не в этом.

ШКОЛА ЖИЗНИ

В моей памяти отпечатались три ключевых слогана советской эпохи: «Профсоюзы – школа коммунизма», «Альпинизм – школа мужества» и «Армия – школа жизни». Все три этих школы я успешно закончил. Но в преддверии самого мужского праздника – 23 февраля – хотел бы поделиться соображениями именно по поводу школы жизни. Тем более, что по сравнению с коммунизмом и альпинизмом это все-таки круче.

А сапоги?!

Считается, что армия человека превращает в тупое и послушное существо. У которого одна извилина – и та от козырька. Совершенно напрасно, между прочим. Дисциплина, на которой (якобы) держатся наши Вооруженные Силы, на самом деле отнюдь не главное достояние, с которым возмужавшие призывники возвращаются на дембель. Настоящий мужчина начинается с обуви. Вернее – с ее внешнего вида. До службы в армии я как-то не задумывался об этом, полагая, что обувь должна служить ее хозяину, а не наоборот. После двухлетней ежедневной чистки сапог до зеркального блеска это заблуждение развеялось: блестящая, ухоженная и стильная (то бишь, соответствующая моменту) обувь превращает особь мужского пола в мужчину. Армия не диктовала стиля или моды – это в ней стабильно и навеки. Но она в лице прапорщика или сержанта вбила в подкорку главное: осмотр начинается с ног. Поверьте, именно с ног на меня начинали смотреть девушки и женщины, которые впоследствии занимали какую-то нишу в моей жизни. Если девушку не интересует моя обувь, я теряю к ней интерес! А когда потенциальная возлюбленная при первом знакомстве говорит: «О! Какие у тебя ботинки!» – я благодарю старшего прапорщика Железнюка. Ибо знаю, что встретил настоящую девушку!

Возможно, старший прапорщик не подозревал о таких перспективах, но интуитивно понимал, что в жизни нам это обязательно пригодится. Хотя, скорее всего, он просто добивался выполнения устава и экономии гуталина, который сбывал на сторону…

На зарядку

Никогда не любил утреннюю гимнастику. Ненавидел радиопередачу, в которой бодрые голоса под не менее бодрую музыку призывали население поставить ноги на ширину плеч и наклоняться, наклоняться, наклоняться… Армия убедила меня в том, что это не так уж плохо. Это даже хорошо! Во-первых, потому что зарядка (кто бы мог подумать?) заряжает энергией на весь день, а во-вторых, потому что попробуй ее не делать! За два года такого ежедневного тренинга ты «подсаживаешься» на утреннюю гимнастику (пробежку, кросс) и потом несколько лет не можешь соскочить с этой иглы. Просыпаешься ни свет ни заря, ноги сами пытаются встать на ширину плеч, а руки вытягиваются перед собой. Добавьте продуманный рацион питания (который возможен только в армейской кухне, ибо старший прапорщик все калорийное давно пропил или продал), и вы поймете, как прелестна суперсистема «Солдатская» для похудания и идеальных форм. Мужских форм, замечу…

Солдатская смекалка

Не так давно посреди ночи во мне проснулся художник. Мне срочно нужно было изобразить то, чем я грезил – некий старинный Замок на берегу моря. Ни красок, ни кисточек у меня не было. Почти спонтанно я взял помазок для бритья, тюбик крема для обуви (который теперь всегда есть наготове, см. выше) и нарисовал этими подручными средствами желаемое. Позже профессиональные художники утверждали, что техника просто потрясающая. И долго допытывались у меня, чем это я создал такую нетленку. А я вдруг понял, что это она – моя Армия – вновь аукнулась в творческом экстазе. Старший прапорщик Железнюк как-то раз разбудил меня на рассвете и сказал: «До приезда начальства из округа надо покрасить „сапожок“ у бани в серый цвет. Выполняй!». Я спросил, нет ли краски, кисточек и прочих необходимых материалов. Железнюк вскучил брови и изумленно ответил: «А солдатская смекалка на что? Возьми помазок для бритья, разведи гуталин в тазике для ног и – вперед!».

Солдатская смекалка вообще свойственна русскому мужику. Я благодарен этой школе, так как смекалка эта выручала меня в таких ситуациях, в каких нормальный человек либо опустил бы руки, либо застрелился.