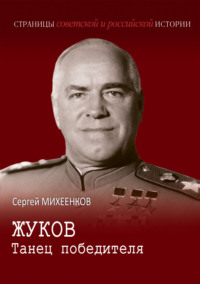

Kitabı oxu: «Жуков. Танец победителя»

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин

© Михеенков С. Е., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

* * *

Я, сын своей Родины, не мог оставаться без участия…

Из письма с фронта старшего брата Александра Пилихина Георгию Жукову. 1915 год

Он человек был – человек во всём…

Уильям Шекспир

От автора

Приступая к жизнеописанию великого полководца, чье имя накрепко впечатано в историю, писатель руководствуется не столько страстью к разузнаванию новых фактов, которые, возможно, еще не вынесены на свет божий. Крупицы золота, которые намоет в своем лотке старатель из реки забвения, вспыхнут мгновенной сенсацией, чтобы погаснуть в потоке новостей и забот завтрашнего дня.

Масштаб фигуры, подобной Георгию Жукову, заставляет скорее пуститься в поиск тех глубинных начал, которые сделали ее соразмерной целой эпохе. Автор вынужденно проходит мимо целой россыпи событий и обстоятельств, которые, несомненно, привлекли бы внимание читателя. Ибо намерен погрузить его в глубь характера своего героя. Отсевая случайное и несущественное для такого понимания, автор какое-то время живет с ощущением глыбы, отлившейся в документах, воспоминаниях, в народной памяти. А затем, по мере углубления в жизнь героя, уподобляется скульптору, отсекающему лишние куски породы ради воссоздания образа, который будет жить не внешним подобием, но внутренней правдой. Перо, как резец, выводит очертания, которые оживут и без горячей мольбы Пигмалиона – в восприятии читателя. И если он за строками этой книги увидит человеческий образ Маршала Победы, автор будет считать свой долг исполненным.

Краткая хроника жизни Г. К. Жукова

1896, 1 декабря (19 ноября ст. ст.) – В деревне Стрелковке Малоярославецкого уезда Калужской губернии в семье крестьян Константина Артемьевича и Устиньи Артемьевны Жуковых родился сын; окрещён в приходской церкви села Угодского Завода под именем Георгия.

1907 – Окончил полный курс трёхклассной церковно-приходской школы в соседней деревне Величково.

1908 – Приехал в Москву к дяде по материнской линии Михаилу Артемьевичу Пилихину для учения скорняжному делу в его мастерской.

1912 – Окончил пятимесячные вечерние курсы при городской школе в Москве, в Газетном переулке.

1915 – Призван на военную службу повесткой из Малоярославецкого уездного по воинским делам присутствия и зачислен в кавалерию.

1916 – Окончил учебную команду, получил воинское звание вице-унтер-офицера. Прибыл на фронт в действующую армию. Разведчик 10-го Новгородского драгунского полка 10-й кавалерийской дивизии. Награждён двумя Георгиевскими крестами.

1917 – Председатель солдатского эскадронного комитета. Унтер-офицер.

1918 – Вступает в Рабоче-Крестьянскую Красную армию, зачислен в 4-й Московский кавполк 1-й Московской кавдивизии.

1919 – Участвует в боях Гражданской войны. Вступает в РКП(б). Знакомство с Марией Николаевной Волоховой.

1920 – Курсант Первых Рязанских кавалерийских курсов. Знакомство с будущей женой Александрой Диевной Зуйковой.

1921 – Командир кавалерийского эскадрона. Участвует в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине и в Воронежской губернии.

1922 – Награждён орденом Красного Знамени.

1923 – Помощник командира 40-го Бузулукского кавалерийского полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии, затем командир полка.

1924 – Учёба в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде.

1928 – Рождение дочери Эры.

1929 – Учёба на Курсах усовершенствования высшего начсостава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. Рождение дочери Маргариты от Марии Николаевны Волоховой.

1930 – Командир 2-й бригады 7-й Самарской кавалерийской дивизии.

1931 – Помощник инспектора кавалерии РККА.

1933 – Командир 4-й кавалерийской Ленинградской Краснознамённой дивизии им. К. Е. Ворошилова.

1936 – Награждён орденом Ленина.

1937 – Командир 3-го кавалерийского корпуса. Рождение дочери Эллы.

1938 – Командир 6-го кавалерийского корпуса.

С июня – заместитель командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии.

1939 – Командир 57-го особого стрелкового корпуса, а затем командующий 1-й армейской группой на Халхин-Голе, комкор, Герой Советского Союза.

1940 – Генерал армии. Командующий войсками Киевского Особого военного округа. Командующий войсками Южного фронта в период Прутского похода Красной армии.

1941 – Начальник Генерального штаба РККА. Член Ставки Верховного главнокомандования. Последовательно командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного фронтов. Начало отношений с Лидией Владимировной Захаровой.

1942 – Командующий войсками Западного направления. Заместитель Верховного Главнокомандующего. Руководит стратегическими операциями в районах Сталинграда, Ржева и на Дону.

1943 – Координатор действий ряда фронтов в период подготовки и проведения стратегических операций, в том числе Курской битвы.

18 января – Присвоено звание Маршала Советского Союза.

1944 – Координирует действия 1-го и 2-го Украинских фронтов. Командующий войсками 1-го Украинского фронта. Вручена вторая «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Назначен командующим войсками 1-го Белорусского фронта. Награждён первым орденом «Победа».

1945 – Награждён вторым орденом «Победа». В качестве командующего войсками 1-го Белорусского фронта руководит штурмом Берлина. Принимает капитуляцию Германии. Командует группой советских оккупационных войск в Германии. Совместная работа с генералом Эйзенхауэром (США) в Контрольном совете по оккупации Германии. Вручена третья «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Принимает Парад Победы на Красной площади в Москве.

1946 – Главнокомандующий сухопутными войсками и заместитель министра Вооружённых сил СССР. «Трофейное дело».

1946–1948 – Командующий войсками Одесского военного округа.

1948–1953 – Командующий войсками Уральского военного округа.

1950 – Знакомство с Галиной Александровной Семёновой.

1953 – После смерти Сталина первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий сухопутными войсками. Арест Берии. Участие в реабилитации невинно репрессированных.

1954 – Руководит учениями на Тоцком полигоне – взрыв атомной бомбы.

1955–1957 – Министр обороны СССР.

1956 – Вручена четвёртая «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Визит в Югославию и Албанию. Вынужденная отставка.

1957 – Опала. Начало работы над мемуарами. Рождение дочери Марии.

1958 – Работа над «Воспоминаниями и размышлениями».

1965 – Регистрация брака с Галиной Александровной Семёновой.

1969 – Выход в свет книги мемуаров «Воспоминания и размышления» – издательство Агентство печати «Новости».

1973 – Смерть жены Галины Александровны Жуковой.

1974, 18 июня – Жуков скончался. Тело кремировано, урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене.

Часть первая. От Стрелковки до Москвы

Глава первая. Родина

1

Маршал ехал на родину. Ещё месяц назад, к 9 Мая, получил из Угодского Завода поздравительную открытку от земляков, приглашали на праздник, на открытие памятника погибшим бойцам и командирам осенью – зимой 41-го во время боёв в Угодской земле. Сперва засобирался. Даже решил удочку захватить, чтобы посидеть на зорьке на Протве возле Стрелковки. Так вдруг захотелось проведать любимые заводи, не замыло ли их. А потом, как всегда перед Днём Победы, начались суета, звонки, визиты друзей, какие-то обязательные мероприятия, от которых нельзя отказаться…

На этот раз ехали не по Варшавке. Ещё в Подольске он сказал водителю, чтобы повернул на Серпухов, а там на Кремёнки и – вдоль Протвы до самой Угодки.

После Серпухова начались сосновые боры, песчаные пригорки, выжженные солнцем и заросшие полынью и татарником. Но вскоре дорога вырвалась на простор – слева раскинулась пойма, поднимаясь лугами, полями и перелесками до самого горизонта. Там уже бурыми жучками ползали колхозные тракторы с различной навесной техникой – земляки во всю сенокосили. Запах свежеподвяленной травы врывался через приоткрытое окно, волновал его крестьянскую кровь, звал ассоциации, будоражил воспоминания.

В этот раз он снова дал себе зарок отыскать наконец на старом кладбище могилу учителя. Был бы жив Лёшка Колотырный, он бы указал. Лёшка наверняка знал, где положили Сергея Николаевича.

Сергей Николаевич Ремизов был первым учителем маршала. Впрочем, какого маршала?.. Егор Жуков, так его тогда называли – Егором, Егориком его называли с самого рождения и до ухода на первую войну, а в родной деревне всегда, – так вот он тогда и не помышлял ни о чём близком к тому, что уже приготовила ему судьба и чему давала смутные знаки. Будущее представлялось ему счастливым, сытым, хотя и немного смутным. Однажды он услышал разговор матери и дядюшки Михаила Артемьевича Пилихина. Дядюшка в очередной раз приехал на родину в соседнее село Чёрная Грязь, собрал всю родню, и двоюродных, и троюродных, и свояков, и своячениц, и многочисленных племяшей и племянниц. Поил, кормил, угощал щедрой рукой, одаривал привезёнными московскими подарками. Радовался, вглядываясь в лица родни, старых и молодых, с каким-то особым, жадным счастьем распознавая в них родные пилихинские черты. В такие дни дядюшка бывал добр, снисходителен, внимательно слушал говоривших за столом и много говорил сам. Он был окружён всеобщим вниманием большого пилихинского семейства, широко разветвившегося, как матёрый дуб, у которого впереди ещё века и века.

Молодёжь за столом сидела так же чинно, внимательно слушала стариков. Егора и его старшую сестру Машу усадили рядом с двоюродными – Александром, Михаилом-младшим и Анной. Время от времени Михаил Артемьевич поглядывал на свою поросль. При этом особо отмечал стать и упрямую посадку головы племяша.

А после застолья, когда родня, сытая и щедро ода́ренная, стала расходиться и разъезжаться, Михаил Артемьевич обнял сестру и сказал:

– Ну, вот что, Устя, Егорика я у тебя забираю.

Мать опустила голову. Молча теребила яркие кисти на дарёной шали. Егор знал, что мать так же тверда и сурова, как и дядюшка, и, если что задумает, не отступит. Но в тот раз почувствовал, как она слаба перед обстоятельствами нелёгкой жизни и что слёзы её близки.

– Можешь поплакать, сестрица моя дорогая, – снова заговорил Михаил Артемьевич твёрдым голосом. – Но нищенствовать племяшу я не дам.

Это был уже укор шуряку: Константина Артемьевича Жукова, мужа Устиньи и отца Егора и Маши, Михаил Артемьевич откровенно недолюбливал. За что? Да за бесталанность. Так тогда говорили о тех, кто не умел жизнь ухватить и держать обеими руками, как редкостную птицу, посланную однажды к тебе, и только тебе; надо уметь подстеречь её, не проспать, не прозевать ни в лени, ни во хмелю, ухватить крепко, но так, чтобы не поломать крыльев и не покалечить желанную гостью, и пусть она хлопает крыльями, осыпает тебя если и не зла́том-се́ребром, то хотя бы хлебом-житом, но чтобы того хлеба-жита хватало и на стены, и на кровлю, и на одежонку себе, и детям, и жене. А ежели приручить ту птицу да по уму обходиться с ней, то можно дождаться и зла́та-се́ребра.

– Вон, батя – сапожник… Какой-никакой… А дети в рваных ботинках ходят. Не позволю. Маня пускай с тобой будет, в помощницах растёт, а Егор поедет в Москву. Житейского ума-разума набираться да мастерству учиться. – И неожиданно спросил: – Школьную-то премудрость племяш мой, как, одолел?

– Одолел. Учитель Сергей Николаевич похвальный лист ему преподнёс, да с такими добрыми словами, что и у самого голос дрожал.

Было это в 1906 году. В самом начале лета. Ясно и отчётливо, как другой берег Протвы, видел маршал тот последний год на родине. И ту весну, и свой похвальный лист, и учителя Сергея Николаевича, и тогда ещё молодую мать, и отца, и его виноватые глаза перед расставанием, и сестру Машу, которую всего больше хотелось обнять и пожалеть, потому что теперь на неё одну ляжет та домашняя, огородная и полевая работа, которую всё это время они делали вдвоём.

2

За Чёрной Грязью он велел водителю повернуть влево. Просёлок, вполне проезжий, петлял среди сосен и берёз. Дорога эта была знакома. Сюда они с Машей в детстве бегали к Пилихиным. То мать передавала что-нибудь отнести, то Пилихины приглашали и чем-нибудь щедро отдаривали. Но самое главное было другое: когда все домашние дела были сделаны, он отправлялся в Чёрную Грязь к двоюродным братьям и сестре. Александр и Михаил-младший Егора уже ждали, чтобы пойти на реку. Маша оставалась с Аней, у них были свои, девичьи, игры и забавы. А ребята бежали на Протву.

Невелика Протва-река. Даже по местным меркам. Может, потому, что совсем неподалёку протекает более могучая Ока, в которую Протва и впадает. Но для тех, кто родом с таких рек, милее и глубже их не существует. Подмосковные реки вообще хороши.

Протва в окрестностях Кремёнок, Чёрной Грязи и Стрелковки несёт свои светлые, отфильтрованные на песчаных отмелях воды по дну необъятной равнинной поймы. Луга. Сосновые боры. Заросли ракит и ольх, обрамляющие широкие плёсы и щучьи омуты. Разливы случаются такими раздольными, что берег от берега расходится на километры. Так что в водополье Протва – море разливанное! Поэтому на отлогих и низинных местах здесь никогда не строились – затопит, унесёт всё хозяйство. Деревни и сёла стоят на кручах или в отдалении, куда паводковые воды не добираются. Почвы здешние таковы: суглинки чередуются с песчаными, и в старых писцовых книгах они характеризуются как «весьма хорошие». На суглинках хорошо растут злаковые, пшеница и ячмень. На песках давным-давно, ещё во времена оны, уселись сосновые боры, разносят по округе смолистый аромат, покачивают на ветру бронзовыми колоннами. Именно в этих вековых борах растёт черника. В берёзовых лесах много земляники, костяники, малины, и – что ни перелесок, то настоящее грибное царство. Угодья были полны дичи, зайцев и крупного зверя. На Протве, на пойменных болотах и в старицах – утки и чирки.

Протва в окрестностях Стрелковки.

[CC. Wikimedia Commons]

Все окрестные жители – прекрасные пловцы, потому что детство проходило на Протве и её многочисленных притоках.

Однажды, уже после войны, в Крыму во время отдыха маршал бросился в залив и заплыл так далеко, что родные начали терять его из виду и забеспокоились. Жена, Александра Диевна, позвала Михаила-младшего. Тот успокоил свояченицу:

– Плывёт.

Жуковы и Пилихины на море, как правило, ездили вместе. Маршал брал на себя основные расходы. Дядюшкино воспитание даром не прошло. В большом семействе всегда кто-то должен держать верх не только словом.

– Далеко заплываешь, – сказал ему тогда Михаил-младший. – Не боишься?

Маршал засмеялся. Потом махнул рукой:

– Я всю жизнь далеко заплывал… Так складывались обстоятельства. – И вдруг вспомнил: – А помнишь, как Сашка нас на воду ставил?

– Помню. Как же. На Протве самые глубокие места по два-три раза без отдыха наперегонки переплывали. Спортсмены! Чемпионы Стрелковки и Чёрной Грязи!

Александр Пилихин был всего на два года старше Егора. Михаил Артемьевич сказал сыну:

– Приглядывай за младшими в оба. С тебя спрос.

И старший приглядывал. Иногда так: когда ни Егор, ни Михаил-младший ещё не умели толком плавать, а так, барахтались по-собачьи под берегом на отмели, он сажал их в лодку, выгребал на самое глубокое место, выталкивал упирающихся братьёв за борт и кричал страшным голосом:

– Плывите к берегу! Лодка тонет!

И внимательно следил: если кто начинал хлебать и тяжелеть, ловко выхватывал из воды и затаскивал в лодку.

Давно нет Сашки, друга и наставника.

3

Вот и Протва. Серо-голубая дорога реки, с бирюзовыми отливами, похожими на рыбью чешую, особенно на песчаных отмелях. А вон там когда-то был мост, и по нему он ходил, но это было давно, когда на родине его ещё называли Егором…

Отсюда уже начинались сенокосы, отходившие к Стрелковщине. Так называли эту местность – Стрелковщина. Здесь спокон веков косили и сушили сено жители Огуби, Костёнки, Величкова и его родной Стрелковки.

Говорят, что Стрелковку основали уральские мастера. В Угодском Заводе они отливали чугунные пушки разной величины, так называемый «тяжёлый наряд» для русского войска. Пушки ставили на дубовые лафеты и опробовали усиленными зарядами. Так вот именно здесь, на Стрелковщине, заводскую пристрелку и производили. Пушки – лёгкие, средние и тяжёлые, применявшиеся для осады крепостей, – нужны были городам-крепостям, стоявшим по «Берегу», как называли в XVI и XVII веках береговую линию по реке Оке, которая определяла южную границу Московского царства. За Окой, южнее Тулы и Рязани, начиналась уже Степь, где гуляли вольные казаки да татарские и ногайские чамбулы1. Казаки вскоре стали нести пограничную охранную службу, отгоняли саблей и копьём крымчаков и ногайцев. В «береговых» городах Кашире, Серпухове, Тарусе, Алексине, Калуге с весны и до осени несли службу гарнизоны стрельцов, дворян и казаков. Стрелецкий гарнизон оборонял и городок Оболенск, много позже потерявший свой статус и превратившийся с село. Так вот пушки, отлитые в Угодском Заводе и опробованные на Стрелковщине, увозили как раз в эти города на усиление московских полков. С «тяжёлым нарядом» ходили и к Астрахани, и к Казани, и в Литву, и в Ливонию.

Медленно течёт река. Тих, но непрерывен и постоянен её древний ход от истоков к устьям. А жизнь человеческая проходит куда быстрей и стремительней. Маршал любил наблюдать за течением реки: на самом стремени оно волевое, мускулистое, у берега тихое. И ничего-то здесь не изменилось. Та же плёса, заросшая ольхами и ракитами ниже моста, где Сашка выкидывал их из лодки и орал диким голосом: «Плывите к берегу!» Только моста давно нет. Одни сваи, обросшие тиной, торчат двумя ровными рядами. На некоторых видны мощные обручи. Возможно, их выковывали в Стрелковке. Там всегда были хорошие кузнецы. Могли и надёжную шину для тележного колеса выковать, и фигурную дверную петлю, да такую, что просто загляденье, и светец для тонкой лучины, и крест на купол церкви или колокольни.

Крестили Егора Жукова в Никольском храме села Угодского. Тогда оно относилась к Малоярославецкому уезду Калужской губернии. Храм стоял на Угодском погосте близ братской могилы казаков, умерших от ран в здешнем лазарете после Тарутинского сражения в октябре 1812 года. К слову сказать, до Тарутина отсюда рукой подать. Крестил новорождённого приходской батюшка Василий Всесвятский. По совершении полного обряда он же своею рукой в метрической книге сделал обычную запись. Из неё явствует, что младенцу дано имя Георгий, что рождён он 1896 года 19 ноября, что крещён 20-го числа того же месяца октября. Родителями записаны «деревни Стрелковки крестьянин Константин Артемьев Жуков и его законная жена Иустина Артемьева, оба православного исповедания». Сюда же вписаны и крёстные родители новокрещёного Георгия Жукова, ими стали крестьянин села Угодский Завод Кирилл Иванович Сорокин и «крестьянская девица» Татьяна Ивановна Петина.

Забегая вперёд, должен заметить, что следов дальнейшего общения Егора Жукова, а затем краскома, генерала и маршала Георгия Жукова со своими крёстными родителями ни местные хроники, ни народная память не сохранили.

Записи в метрической книге Угодско-Заводской Никольской церкви свидетельствуют, что в тот год в приходе появилось на свет и крещено 65 мальчиков и 82 девочки. Из них пятеро Жуковых. Все – из деревни Стрелковки. Примечательно, что в Стрелковке в тот год за Жуковыми числилось пять дворов. Как вспоминал маршал, Жуковы этих пяти дворов стрелковским Жуковым никакой роднёй не доводились, даже дальней. Крестьяне Малоярославецкого, как и соседних Тарусского и Боровского уездов, фамилии обрели в основном после отмены крепостного права. Чаще всего их записывали произвольно.

По поводу родителей будущего полководца, их происхождения и прочего среди краеведов, исследователей и биографов до сих пор ведутся споры. Но, как всегда, бои знатоков возбуждаются из чисто публицистического желания обнаружить за известной личностью некие «правды». Хотя родословная отца – Константина Артемьевича Жукова – доподлинно неизвестна.

Семейное предание гласит, что в деревне Стрелковке на левом берегу Протвы жила-была бездетная вдова Аннушка Жукова… «Чтобы как-то скрасить своё одиночество, – поясняет в своих мемуарах маршал, – она взяла из приюта двухлетнего мальчика – моего отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трёх месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку: «Сына моего зовите Константином». Что заставило бедную женщину бросить ребёнка на крыльце приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских чувств, скорее всего – по причине своего безвыходно тяжёлого положения». Дальше – о доме одинокой вдовы Аннушки: «Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мхом и травой. Была в доме всего одна комната в два окна». Бедность, граничащая с нищетой.

Конечно, какого-нибудь потомственного графа, аристократа, человека высшего сословия обстоятельство неясного происхождения своего родителя смутило бы и не давало покоя. Да и как можно принадлежать к высшему обществу при безродном отце? Но поколение, разрушившее сословные привилегии и защищавшее новые социальные отношения с оружием в руках, сословные интересы не волновали. Жукова же, по всей вероятности, волновало другое. Всю жизнь он с особой бережностью относился к родне, ближней и дальней, заботился о матери, сестре и племянниках, в особые семейные дни собирал их вместе, опекал. Не забывал родину и земляков. Сказывался пример дядюшки, отлившийся в устойчивую черту собственного характера.

Аннушка прожила недолго. Приёмышу едва исполнилось восемь лет, когда приходской никольский батюшка отпел её тело и гроб отвезли на сельское кладбище. Мальчик снова остался сиротой. Хорошо, нашлась добрая душа: местный сапожник взял мальчонку в подмастерья. За кусок хлеба. Каждое утро Костик Жуков бегал через поле и перелесок в Угодский Завод, стараясь не опоздать к утренней каше и началу работы. Вечером, опять же после вечерней каши, возвращался домой в Стрелковку. А через три года какими-то путями выбрался в Москву и устроился в обувную мастерскую Вейса. Дела у предприимчивого и оборотистого хозяина-немца шли в гору. Вскоре тот открыл собственный магазин модельной обуви. Из Костика Жукова тоже со временем получился хороший мастер. Скопились кое-какие деньжата, и в 1870 году он, подсчитав нажитый капитал, пришёл к выводу, что вполне может жениться. Засватали той же деревни Стрелковки «крестьянскую дочь Анну Иванову». У них родились сыновья – Григорий (1874) и Василий (1884). Младший вскоре умер. А в 1892 году от скоротечной чахотки умерла Анна Ивановна. Константин Артемьевич овдовел.

Мать будущего маршала, Устинья Артемьевна, родилась в деревне Чёрная Грязь, что в шести верстах от Стрелковки ниже по течению Протвы, в семье крестьян Артемия Меркуловича и Олимпиады Петровны. Фамилии при рождении Устя не получила, так как крестьяне здешнего помещика Голицына фамилий не имели вплоть до конца 80-х годов XIX века. Впоследствии записались Пилихиными. Устинья Артемьевна отцовской фамилии никогда не носила. Не успела. Выдали замуж в Трубино. В семье она была старшим ребёнком. В крестьянском дворе так: когда родители на работах, старший из детей, сколько бы ему годов ни было, и за матку, и за батьку, и за кормильца, и за поильца, и за хозяина, и за работника. Рано втянулась в тяжёлый физический труд. По отцовской природе ей передались широкая крестьянская кость, выносливость и упорство.

В деревне старшую пилихинскую дочь называли Устей, Устюхой. В семье – Устюшей. Детей впоследствии – Устюхиными. Порой такое прозвище заменяло фамилию, бывало, на всю жизнь. До самой школы будущего маршала окликали Егором Устюхиным. По причине того, что после отмены крепостного права стрелковские мужики, владевшие каким-либо мастерством – кузнечным, плотницким, столярным, скорняжным, сапожным, портняжным и иным, – по осени уходили трудиться по найму в большие города и возвращались домой лишь к весне, к началу полевых работ, в деревне постепенно воцарился матриархат. Верховодили женщины.

Артемию Меркуловичу жалко было отдавать бо́льшую дочку в чужой двор, считай, за тридевять земель. Хорошая работница, в поле ломит за троих. Но что делать, коли девичья пора пришла.

Вначале Устинью высватал некий Фадей Стефанович, крестьянский сын из села Трубина Спасской волости. Этот самый Фадей Стефанович тоже оказался бесфамильным. Когда играли свадьбу, жениху только-только исполнилось девятнадцать лет, невеста же оказалась постарей – на целых три года. Вскоре родился сын Иван, судьба его неизвестна. А спустя некоторое время Фадей Стефанович умер от чахотки. Устинья, только чтобы не возвращаться в Чёрную Грязь, подалась в прислуги в богатые дома. Местные хроники повествуют: вне брака, мол, по молодости лет прижила ребёночка, вроде бы мальчика, крещённого с именем Георгий. Мальчик тот на свете долго не пожил, умер «от сухотки».

Вот и сошлись вдовец и вдовица. Константин Артемьевич и Устинья Артемьевна. И не просто сошлись, а честь по чести обвенчались в угодской Никольской церкви. Венчал их приходской священник Василий Всесвятский. Венчание состоялось 27 сентября 1892 года, о чём в церковной книге сделана соответствующая запись рукою настоятеля. Он же, о. Василий, потом будет крестить всех их общих детей. Устинье Артемьевне в год второго венчания было двадцать девять лет. Константину Артемьевичу – сорок восемь.

В новом браке пошли новые дети: Мария (1894), Георгий (1896) и Алексей (1899). Младший пожил всего полтора года. Случилось несчастье, мать недоглядела: малыш ползал по полу, опрокинул на себя посудину с кипятком. Ожог оказался смертельным.

Имя Георгий, в просторечии Егор, для второго своего дитя от нового брака Устинья выбрала в память об умершем младенце, прижитом вне брака, но, видимо, дорогом её сердцу. Детская смертность тогда была чрезвычайно высока. Врачей в царской России хватало только для богатых людей, а беднякам даже за визит доктора заплатить было нечем, не говоря уже о лечении.

Двадцатое ноября по церковному календарю – день преподобного Григория. Но когда священник назвал это имя, Устинья воспротивилась, назвала имя Георгия, и священник, зная упорный характер матери, вынужден был согласиться.

Именно эта история с повторным именем для сына и породила среди «биографов» нелепый миф о том, что будущий маршал был незаконнорождённым от некоего помещика, у которого, мол, тогда служила Устинья Артемьевна, то ли богатого купца, то ли князя и чуть ли не генерала. Вот, мол, чьи гены сказались спустя годы…

4

Жили Жуковы в Стрелковке всё в том же стареньком домишке с замшелой крышей и вросшим в землю углом. Кормились от земли и домашнего хозяйства. Кое-какой приработок приносило ремесло Константина Артемьевича. В Угодке был свой сапожник, а в бедной Стрелковке какой клиент? Дорога же в Москву для Константина Артемьевича оказалась с некоторых пор заказана. «Я не знаю подробностей, – писал впоследствии маршал, по крупицам пытаясь восстановить семейную хронику, – по рассказам отца, он в числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день своей смерти в 1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьянскими работами».

Здесь можно усомниться в правдивости предположений Жукова об участии Константина Артемьевича в московских беспорядках 1905 года. Отец будущего маршала был человеком абсолютно аполитичным. И высылка его, сапожного мастера, из Москвы, скорее всего, имела иные причины.

«Я очень любил отца, – вспоминал маршал, – и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго наказывал меня за какую-нибудь провинность и даже бил шпандырем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был упрям – и сколько бы он ни бил меня – терпел, но прощения не просил. Один раз он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы с ней договорились, чтобы она меня не выдавала и носила мне еду. Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался. Случайно меня обнаружила в моём убежище соседка и привела домой. Отец ещё мне добавил, но потом пожалел и простил».

Что же такое натворил Егорик, что ярость отца не опадала несколько дней, история умалчивает.

Как видим, характер – «был упрям», «терпел, но прощения не просил» – сформировался ещё тогда, в ранние годы.

Напоминал гоголевского Остапа Бульбу, который, как мы помним, перед поркой розгами «отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании». В отрочестве и юности Жуков и впрямь очень сильно напоминал старшего из сыновей полусказочного казачьего полковника Тараса Бульбы. Разве что четыре раза не закапывал в землю свой букварь. А, наоборот, в учении и постижении книжных наук показывал необыкновенное рвение с последующими успехами.

Отец Константин Артемьевич, подчас не зная, как реагировать на проделки сына, в сердцах в очередной раз хватался за шпандырь: «В хвост и в гриву такого лупцевать!» Удивительно другое: строгость Константина Артемьевича, граничащая с жестокостью, не породила в душе и характере мальчика ответной жестокости. В воспоминаниях маршал отзывался об отце с сыновней теплотой, в которой порой сквозит гордость. Можно предположить, что без дела отец шпандыря с гвоздя не снимал.

И всё же Егор пошёл в Пилихиных. Недаром его сразу отметил и полюбил дядюшка Михаил Артемьевич, почувствовал свою кровь и стать. Широкая кость, быстрый взгляд, посадка головы, прямая спина. Воля и твёрдость, умение брать на себя ответственность и за поступки, и за проступки, и за порученное дело. Пилихин!

Эту пилихинскую натуру примечали в нём и другие. Ещё когда голоштанным в первое своё лето слез с печки и побежал по деревне, старики провожали его восторженно-насмешливыми взглядами:

– О! Дед Артём побёг! Плечистый мужик будет. Девкам – беда!..

Так и вышло.

О матери маршал вспоминал: «Мать была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца – моего деда Артёма, который подлезал под лошадь и поднимал её или брал за хвост и одним рывком сажал на круп».