«Загадка Ленина. Из воспоминаний редактора» kitabının rəyləri, 1 rəy

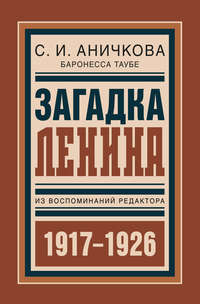

Аничкова С.И. (баронесса Таубе). Загадка Ленина: Из воспоминаний редактора. –– М.: Кучково поле, 2016. –– 288 с. –– (Библиотека русской революции). — Тираж 1.000 экз.

Это переиздание малоизвестной эмигрантской книги:

С. Аничкова (баронесса Таубе). Загадка Ленина (Изъ воспоминанiй редактора). –– Прага: изданiе Морского журнала, [1934]. –– 224 с., 1 л. портр.

Переиздание выполнено качественно: твёрдый переплёт, белая бумага, крупный и удобочитаемый шрифт. К сожалению, нет иллюстраций. Зато есть довольно подробные сведения об авторе (с. 5-6) и качественные редакционные примечания (восемь с половиной страниц мелким шрифтом в конце книги; среди прочего, отмечен ряд фактических ошибок мемуаристки). Опечаток мной не замечено. Редактор и корректор молодцы!

София Ивановна Аничкова (1881––1957) была эмансипированной дамой незаурядных способностей: поэтесса, писательница, драматург, хозяйка петербургского литературного салона, председательница общества «Жизнь и этика», издательница, журналистка, редактор литературных журналов. Вышла замуж за балтийского барона, морского офицера Эммануила Николаевича Таубе (1882––1961). На момент Октябрьской революции была ещё сравнительно молода и чрезвычайно энергична. Выжить в новых условиях ей помогли удачное трудоустройство и внешняя лояльность к советской власти (которой она не сочувствовала ни в малейшей степени).

Фотопортрет 44-летней совслужащей С.И. Аничковой (из книги 1934 г.)

... Революция застала меня сотрудницей газеты «Новое время» и ряда других изданий, редактором самого большого и распространенного в России литературно-художественного еженедельника «Весь мир», который я продолжала вести после переворота в течение двух лет. С 1919 года я редактировала издававшийся в Петрограде рабочими Экспедиции заготовления государственных бумаг аполитичный художественный журнал «Новые искры», с 1921 года руководила там же литературной и драматической студиями и читала популярно-научные лекции в военных клубах.

Последующие до выезда из России годы (т.е. до 1926 г. –– А.Г.) я устраивала на фабриках Петрограда, в провинции и у себя на дому литературные вечера, имела постоянное общение не только со своим коммунистическим начальством, сослуживцами и учениками студий – рабочей молодежью, но также с крестьянами, хлынувшими из голодных деревень в строительные артели, в одной из которых работал мой муж, бывший офицер (вскоре после февральского переворота вышел в отставку, но с мест, которые ему удавалось получать в советских учреждениях –– рабоче-крестьянской инспекции и других, –– хронически увольнялся за происхождение).

Ещё не чувствовавшие под собой в те дни твердой почвы и поэтому весьма ценившие оставшуюся на своих постах интеллигенцию, более доступные и откровенные, чем в последующие годы, представители власти так же охотно беседовали со мной не только о моих служебных делах, но и на интересующие меня темы (своих взглядов на происходящее в России и особенно на террор я не скрывала и своей искренностью отчасти и завоевала доверие тех, с кем мне приходилось говорить о коммунизме), а я, после каждого свидания возможно дословнее записав слышанное, впоследствии передала этот материал за границу при посредстве одного иностранного дипломата.

(с. 10-11)

Книга Аничковой-Таубе о жизни в Советской России была опубликована в Праге только в 1934-м году, а эмигрировали супруги Таубе ещё в 1926-м; София Ивановна явно опасалась повредить оставшимся в СССР знакомым. Она и в 1934-м достаточно осторожна: «буду называть лишь имена находящихся ныне за рубежом и умерших, чьи семьи также вне досягаемости большевистской власти» (с. 11)

Книга лишена внешнего блеска, в ней слабо отражены политические зигзаги советской власти (в частности, читатель не заметит переход к НЭП, а между тем из других мемуаров известно, что к концу 1921 г. советский Петроград совершенно преобразился: сперва воскресли продуктовые магазины, а затем кафе и рестораны появились во множестве, как грибы после дождя). Вообще хронология книги какая-то рваная, не отмечены многие знаковые события (например, переименование Петрограда в Ленинград). Но дело в том, что повествование подчинено нестандартному замыслу:

... с первых встреч моих с представителями советской власти я задалась целью изучить её природу не по пристрастной оценке идейных врагов и даже не по своим личным наблюдениям, а по её собственным словам (курсив мой. –– А.Г.).

Второй моей задачей являлась зарисовка картин и настроений пореволюционного быта, получивших яркое отражение в бесчисленных, популярных среди населения советских, антисоветских и антисемитских частушках, песенках, анекдотах и стихах, а также в злободневных экспромтах известных поэтов.

(с. 9)

Рассказ начинается с февральских событий 1917 г. Сильное впечатление произвели на баронессу сцены самосудов, в том числе над случайными людьми:

... кому пришлось хотя однажды явиться свидетелем этих самочинных расправ черни не только с виноватыми, но и с правыми, у того душа навсегда останется обожженной, тот уже не поверит возможности убить когда-либо в человеке зверя.

(с. 18)

Следует быстрый переход от февральского переворота к октябрьскому. Перед глазами читателя проходят все прелести «военного коммунизма»: обыски, грабежи, уплотнения, принудительные работы, аресты, расстрелы. В одной из глав (с. 31––37) рассказывается о знакомстве, по делам журнала, с Моисеем Володарским, который в 1918 г. был комиссаром печати, пропаганды и агитации в Союзе коммун так называемой Северной области. Это первый из советских вождей, чьи суждения воспроизводятся в книге. Следующим оказался Сергей Семёнович Зорин, комиссар почт и телеграфов Северной области и председатель Революционного трибунала Петрограда. С этим деятелем, ныне практически забытым, Аничковой долго пришлось общаться, и он появляется на страницах книги многократно. На самом деле он, конечно, не Сергей, не Семёнович и не Зорин. И конечно, троцкист; и конечно, имел серьёзные неприятности после падения Троцкого; и конечно, 1937-й год не пережил. Но до 1926 г., когда супруги Таубе свалили за границу, «товарищ Зорин» был в силе; отсюда та роль, которую он играет в книге. Мне кажется, в литературном замысле Аничковой ему отведена (неявно) роль «жидомасона». Биография его не без странностей. Весной 1917 года он вдруг выскочил ниоткуда, как чёртик из коробочки, и начался его ничем не мотивированный, без каких-либо старых заслуг перед партией и революционным движением, карьерный взлёт в революционном Петрограде. Наблюдая такое, призадумаешься... Лично я полагаю, впрочем, что его просто-напросто продвигал Троцкий.

Ещё мы увидим, глазами Аничковой, двух известных женщин-большевичек: жену Зиновьева, Злату Лилину, и красотку-комиссаршу Ларису Рейснер. Места им отведено совсем немного.

Василий Шухаев. Портрет Ларисы Рейснер. 1915.

Вероятно, Аничкова видела этот портрет, стилизованный под XVI век: отсюда в книге, я полагаю, не совсем обычная характеристика внешности Ларисы («тип мадонны»).

Промелькнёт в одной из глав книги Луначарский (этот, в отличие от его злобных и опасных товарищей по партии, выглядит как шут гороховый). Будут и вожди первого ряда: приложив массу усилий, Аничкова получила командировку в Москву и добилась там встречи с Лениным (а в ожидании приёма увидела забавную сценку с Каменевым, изображавшим из себя второго человека в стране). Позже Аничковой удалось взять интервью у Зиновьева, полновластного хозяина Петрограда (гл. XXIV). Из людей известных, кроме коммунистических лидеров, появляются на страницах книги Гумилёв, Есенин, Бехтерев (к сожалению, мы видим их только в эпизодах).

Во второй половине книги, излагающей события после смерти Ленина, целый ряд глав освещает кардинальные перемены в жизни общества. Хорошо показано, что произошла катастрофа: нравственное разложение, вызванное политическими предприятиями и пропагандой большевиков, зашло чрезвычайно далеко, благоприятных перспектив не видно. Много свидетельств антикоммунистических и антисемитских настроений.

–– Если за столом сидят три советских комиссара, что будет под столом?

–– Шесть колен израилевых.

Это самый милый и безобидный образец антисемитского фольклора из числа собранных Аничковой (см. с. 202––206). Евреям читать эту книгу не советую, будет очень неприятно. Но для читателей, интересующихся идеологией коммунистов-ленинцев и советским бытом 1917––1926 гг., она представляет большой интерес.