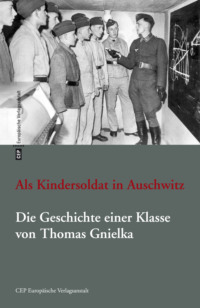

Kitabı oxu: «Als Kindersoldat in Auschwitz. Die Geschichte einer Klasse»

Thomas Gnielka

Die Geschichte einer Klasse

Thomas Gnielka wurde 1928 in Berlin geboren. Im Sommer 1944 war er Schüler des Kant-Gymnasiums in Berlin-Spandau, als seine Klasse als Luftwaffenhelfer dienstverpflichtet wurde. Nach ersten Wehrübungen wurden sie zur Beaufsichtigung der für die IG Farben arbeitenden Lagerinsassen nach Auschwitz geschickt. Nach dem Krieg verarbeitete er seine Erlebnisse unter dem Titel „Die Geschichte einer Klasse“ zu einem Roman, der allerdings fragmentarisch blieb. Später arbeitete er als politischer Journalist – davon viele Jahre bei der Frankfurter Rundschau. Er starb 36-jährig an Krebs.

Werner Renz, Studium der Germanistik und Philosophie an der Frankfurter Goethe-Universität, ist für die Bibliothek und das Archiv des Fritz Bauer Instituts in Frankfurt am Main zuständig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Zahlreiche Veröffentlichungen dazu.

Kerstin Gnielka ist eine Tochter von Thomas Gnielka. Studium der Germanistik und Amerikanistik an der Freien Universität Berlin. Ausbildung als Schauspielerin und Theaterpädagogin. Sie arbeitet in der Sektion Literatur der Akademie der Künste in Berlin.

Als Kindersoldat in Auschwitz

Die Geschichte einer Klasse

Romanfragment von Thomas Gnielka

Mit einer Dokumentation

Herausgegeben von Kerstin Gnielka und Werner Renz

CEP Europäische Verlagsanstalt

© e-book Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2014

eISBN 978-3-86393-526-9

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.

Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de

Inhalt

Editorial

Die Geschichte einer Klasse

Exposé und Inhalt

Dokumentation Artikel und Dokumentationen zum Auschwitz-Prozess von Thomas Gnielka

Die Henker von Auschwitz

Gesucht werden tausend Mörder

Die Biedermänner mit den blutigen Händen

Wie der Prozess nach Frankfurt kam

Notizen einer Reise nach Polen

Claudia Michels Auf dem Büfett lagen die Erschießungslisten

Norbert Frei Die Aufklärer und die Überlebenden

Lebenslauf von Thomas Gnielka

„Ob das Leben ein Roman ist von fünfhundert Seiten oder eine Novelle von nur sieben macht seinen Wert nicht aus. In diesem Sinne war Thomas‘ Leben auch erfüllt ...“ schrieb meine Mutter Ingeborg Euler-Gnielka im Antwortbrief auf die vielen Beileidsbekundungen, die nach dem frühen Tod meines Vaters im Januar 1965 bei der Familie eintrafen.

Für meine vier Geschwister und mich ist es bewegend, dass nun, fast 50 Jahre nach dem Tod unseres Vaters, „Die Geschichte einer Klasse“ veröffentlicht wird – der Roman, den unser Vater unbedingt schreiben wollte und der fragmentarisch bleiben musste, weil die Arbeit als investigativer Journalist ihm zur Fertigstellung keine Zeit mehr ließ.

Unser großer Dank gilt Irmela Rütters (Europäische Verlagsanstalt), Werner Renz (für das Fritz Bauer Institut), Norbert Frei, Claudia Michels (Frankfurter Rundschau), Elisabeth Bartel und Giulio Ricciarelli (Drehbuchautoren des Kinofilms „Im Labyrinth des Schweigens“), die die Arbeit unseres Vaters neu entdeckt und gewürdigt haben.

Kerstin Gnielka, im Namen der fünf Kinder von Thomas Gnielka

Widmung

Für Thomas Gnielka und Ingeborg Euler-Gnielka

Für Fritz Bauer und alle Aufklärer von NS-Verbrechen

Für alle Opfer der NS-Verbrechen

Berlin, 10. Januar 1944

„Ihr sollt nicht stramm stehen. Ihr sollt nicht dienen! Ihr sollt frei sein! Zeigt es ihnen!“

Unser alter Studienrat steht, das Buch in der Hand, am Fenster. Er schluckt. Wie immer, wenn er liest, hat er die Brille weit auf die Stirn geschoben. Sie verschwindet fast in seinen dichten Haaren.

„Guck mal“, sagt der kleine Mähliss neben mir, „das liest er auswendig.“

„Und wenn sie euch kommen und drohen mit Pistolen – Geht nicht! Sie sollen euch erst einmal holen!

Keine Wehrpflicht!

Keine Soldaten!

Keine Monokelpotentaten!

Keine Orden! Keine Spaliere!

Keine Reserveoffiziere!

Ihr seid die Zukunft!“

Ich sehe zu ihm hin und merke, dass er weint. Das Buch ist ganz nass. Die Sonne, die durch das Fenster hereinscheint, spiegelt sich in der Nässe auf den Seiten. Ich habe einen Kloß im Hals. Das ist so peinlich. Ich kann jetzt auf keinen Fall zu Muther hingucken, der hat immer so ein Backpfeifengesicht. Ich muss aber doch hinsehen und merke, dass er totenblass ist. Scheuermann vor mir sucht fieberhaft etwas in seiner Jackentasche und findet es nicht. Was sucht er denn bloß, denke ich.

„Schüttelt es ab, das Knechtschaftsband!

Wenn ihr nur wollt, seid ihr alle frei!

Euer Wille geschehe! Seid nicht mehr dabei!

Wenn ihr nur wollt: bei euch steht der Sieg!

Nie wieder Krieg!“

Er schreit die letzten Worte laut. Sie hallen noch eine Weile nach. Er soll nicht so schreien, denke ich. Draußen fährt eine Straßebahn vorbei. Man kann die Stange am Fahrdraht vorüber rutschen sehen. Ich fahre auf, weil ich eine Tür klappen höre. Der Platz am Fenster ist leer. Der lange Spengler steht auf, geht langsam zum Katheder und nimmt einen kleinen Stapel zusammengefalteter Papierbogen in die Hand.

Er hat das Gedicht abgetippt, sagt er, „Zwanzig Stück, für jeden eins.“

Ich gebe meiner Mutter die Hand, nehme meine Aktentasche und gehe durch den Garten auf die Straße. Mutter kocht gerade Rotkohl. Das riecht man bis hierher. Ich will noch meinen Freund Wolfgang abholen und klingele deshalb an der Nummer acht unserer Straße. Drinnen höre ich die weinerliche Stimme von Frau Scheuermann, die ununterbrochen redet. Wolfgang macht die Tür auf.

Seine beiden Schwestern packen allen möglichen Kram, den ihre Mutter ihnen gibt, in einen großen Koffer. Er steht dabei und ist wütend. Das merke ich daran, dass er sich hin und wieder ans Ohrläppchen greift. Seine Mutter dreht ihn an der Schulter geschäftig um sich selbst, wie eine Schneiderpuppe und sieht nach, ob alle Knöpfe fest sind. Ich bedauere ihn und will ihm zur Hilfe kommen.

„Was soll das alles“, sage ich laut, „morgen können Sie den Kram sowieso wieder abholen, da braucht er von Ihnen nichts mehr.“

Frau Scheuermann sieht mich verständnislos an – wie blöde, denke ich – und fängt dann an zu weinen. Das sieht unanständig aus. Ihr dicker Busen wackelt im Takt des Schluchzens immer rauf und runter.

„Ach Gott, ach Gott, ach Gott“, „sagt sie ununterbrochen. Ich drehe mich um und sehe aus dem Fenster.

„Mach schnell“, sage ich, „Wir müssen um zehn Uhr dort sein.“

Im Spiegelbild der Scheibe kann ich sehen, wie Frau Scheuermann ein Gesangbuch in den halbgepackten Koffer steckt.

„Komm“, sage ich und nehme Wolfgang am Arm. Die Tür schlägt hinter uns zu.

Auf dem Birkenweg kommt uns Frau Schulz entgegen. Sie hat es auch schon gehört. Es hat sich scheinbar schnell rumgesprochen. In der einen Hand hat sie eine speckige, lederne Einkaufstasche und in der anderen trägt sie die Marken.

„Ich freue mich so für Sie“, quäkt sie. Eine Stimme, wie ne Gießkanne, sagt Wolfgang sonst immer. Ihre leicht schielenden Basedowaugen sind von unangenehmer Rührung. Vorn im Mantelausschnitt sieht man das schmutzige Weiß ihres Unterrocks.

Ihr Sohn ist vor drei Wochen auf dem Zoobunker gefallen. Volltreffer.

In der Traueranzeige in der Spandauer Zeitung stand: In stolzer Trauer! Frauenschaftsleiterin des Bezirkes Spandau-Hakenfelde.

Der Mann ist Postbeamter und sammelt bei uns die Pfundspende ein. Er entschuldigt sich immer, wenn er bei uns klingelt.

In der Straßenbahn treffen wir Knauft. Er sitzt am Fenster, hat seine Schultasche auf den Knien und kaut nachdenklich an einem Brot.

„Schön wärs ja“, sage ich leise. Wolfgang holt die Brieftasche aus dem Jackett, um zu bezahlen.

Ein kleines Heft fällt dabei auf den Boden.

„Sieh mal, hier hab ich noch ne Cäsarklatsche“, sagt er zu Knauft.

Wir stehen im Zimmer unseres Direktors um den großen Schreibtisch. Oberstudiendirektor Krüger sitzt in seinem Sessel. Er spielt mit seinen Händen. Jeden einzelnen Fingernagel sieht er sich ganz genau an. Das tut er immer, wenn ihm etwas unangenehm ist. Dann blickt er auf.

„Darf ich Ihnen, Herr Leutnant, meine Obertertia vorstellen“, sagt er.

Der junge Leutnant verbeugt sich dankend.

Er sieht hübsch aus in seiner Uniform, muss ich denken.

Dr. Krüger ist aufgestanden. Seine lange, hagere Gestalt ist vornübergebeugt. Die Röhrenhosen haben ausgebeulte Knie. Er hat nichts zu essen und raucht Pfefferminztee. Das weiß ich von seiner Tochter, die öfter mit uns spricht. Seine rechte Hand hat er auf den Kopf einer griechischen Jünglingsstatue gelegt, die auf dem Tisch steht. Die Figur hat ein Schwert in der Hand, auf das sie sich stützt.

„Das“, sagt er leise, „ist die Seite, die ich bei den Lehrmeistern unserer humanistischen Erziehung nicht verstehen kann.“

Er sieht wieder auf seine Hände. Sie sind ganz schmal und weiß.

Muther, der hinten steht, macht ihn nach. Er sieht grinsend auf seine Hände und macht sich an seinen schmutzigen Nägeln zu schaffen. Spengler stößt ihm seinen Ellenbogen in die Seite, dass er schmerzverzerrt aufhört.

„Ich habe hier eine kleine Sammlung von Reden unseres Freundes Sokrates. Es ist eine Feldpostausgabe. Man kann sie leicht in die Tasche stecken.“

Er tritt vor jeden Einzelnen und gibt ihm das Buch. Vor dem kleinen Mähliss bleibt er etwas länger stehen. Dann geht er zu seinem Schreibtisch und macht sich an den dort liegenden Papieren zu schaffen.

Wir warten noch eine Weile, dann gehen wir hinter dem Leutnant durch die Tür. Ich mache sie leise zu. Am Schreibtisch sehe ich noch einmal die lange, dünne Gestalt. Sie dreht sich nicht um.

Wolfgang blättert auf der Treppe in seinem Buch. Ich sehe plötzlich, wie er stutzt und es dann hastig in die Manteltasche steckt.

Im Omnibus schlage ich das Bändchen auf. Auf der ersten Seite stehen einige Zeilen in der sorgfältigen, kleinen Handschrift unseres Direktors.

„Wenn du mich einmal brauchst“, steht dort.

Und dann die Adresse eines Landhauses in Mecklenburg. Er hat es vor zwei Jahren von einer Verwandten geerbt.

Ich reiße die Seite raus und stecke sie in ein Seitenfach meiner Brieftasche.

Ich fahre auf. Die Starkstromglocken schrillen durch die Baracke. Fünfmal hintereinander. Vorspiel. Ich klettere aus meinem Bett und ziehe mich hastig um. Spengler ist schon fertig. Wieder gehen die Glocken.

Alarm!

Wir laufen aus der Baracke zu unseren Deckungsgräben. Drüben, an den Geschützen heulen schon die Elektromotoren. Dunkle Gestalten zerren die schweren Flanken herunter. Ein Rohr nach dem anderen hebt sich auf 45 Grad. Wir stehen in unseren Gräben, frieren und warten.

„Ab morgen können wir noch mehr wetzen“, sagt Spengler. „Ich mach K 1 bei Anton.“

Warum sagt er das, denke ich ärgerlich, das wissen wir doch alle. Ich habe auf mich selbst Wut.

„Total versturt“, sage ich laut.

Wenn man über irgendetwas nachdenken will, ist doch immer nur das eine im Gehirn. Vierzehn Tage haben wir es jetzt ununterbrochen zu hören bekommen:

K 1 bedient die Höhenrichtmaschine. Umschalthebel von „Hand“ auf „Motor“. Kurzschlussschieber langsam auf „ein“. Deckt laufend Kommandozeiger mit Folgezeiger ab. K 2 bedient die Seitenrichtmaschine. Umschalthebel von „Hand“ auf ...

Ich sehe plötzlich, dass die vier Geschützrohre schon seit einiger Zeit in eine andere Richtung zeigen. Viele Scheinwerfer sind jetzt am Himmel.

„Heute wird’s ernst“, sagt Scheuermann.

Die Feuerglocke. Wir ducken uns unwillkürlich. Man hört das harte Klacken der elektrischen Ladeeinrichtungen. Dann kracht es 4-mal kurz hintereinander.

In der blendenden Helle des Mündungsfeuers sehe ich, dass der kleine Mähliss die Finger in die Ohren gesteckt und den Mund weit aufgerissen hat. Das sieht furchtbar komisch aus. Ich will lachen.

Die nächste Salve.

Dann ist wieder Ruhe. Bei den Geschützen hört man, wie die Kartuschen über den Wall geworfen werden.

Aus der Richtung des Flugplatzes Staaken ist das Geräusch landender Flugzeuge zu hören.

„Die Nachtjäger kommen zurück, wir können gleich pennen gehen“, sagt Spengler.

Ich sehe, dass der kleine Mähliss neben mir zittert.

„Kalt?“, frage ich.

„Ja, ich hab nur einen Schlafanzug drunter“, sagt er.

Der Stahlhelm ist ihm auf ein Ohr gerutscht. Er sieht aus, wie besoffen.

Unteroffizier Ziegenbalg steht auf dem Grabenrand.

„Ihr könnt wieder reingehen. Es ist Schluss.“ Er sächselt.

Wir gehen zurück in unsere Baracke.

Der kleine Mähliss steht unter der Lampe und zieht sich aus.

Er ist vollständig angezogen unter dem Mantel.

Das Geschütz dreht sich so, wie ich es will. So, wie der kleine Zeiger vor mir in dem Empfänger anzeigt, soll ich es einstellen. So ist die Vorschrift. Spengler sitzt neben mir auf dem zweiten Sitz und richtet die Höhe ein. Er ist ruhig und guckt nur auf seinen Zeiger.

Ob er Angst vor dem Knall hat, muss ich denken. Ich habe Angst. Wir waren bisher noch nicht am Geschütz, wenn geschossen wurde. Es soll sehr laut sein, und man soll den Mund aufmachen, hat der Unteroffizier Wünsche gesagt.

Er steht auf einem Tritt neben dem Verschluss und hat die Kopfhörer um. Keiner kann ihn leiden, und die anderen haben mich bedauert, dass ich zu ihm gekommen bin. Gestern durfte ich nicht ins Kino gehen, weil die Stube nicht sauber war, als er kam.

Flugzeuge scheinen näherzukommen. Mein Zeiger steht jetzt ruhig. Der Spengler stellt das Rohr immer höher. Anflug auf Batterie ist das.

Wenn ich fünf Striche daneben einstelle, dann sind das fast fünf Kilometer neben dem Ziel. Es kann keiner merken. Auch der Unteroffizier nicht. Er kann vom Verschluss aus nicht auf meine Skala gucken.

„Feuerpause“, sagt Wünsche.

Ich lasse das Geschütz herumlaufen bis zu der Markierungsmarke. Dorthin muss das Rohr immer zeigen, wenn die Geschütze in Ruhe stehen.

Aus der Stadt hört man Schießen und Bombeneinschläge.

„Das ist der Zoobunker“, sagt der Unteroffizier. „Wir erwischen sie, wenn sie zurückkommen.“

„Meinst Du, dass es laut knallt?“, sage ich zu Spengler.

Er holt ein Stück Brot aus der Tasche und beißt hinein.

„Weiß nicht“, sagt er. „Ist ja auch wurscht. Mehr als der Kopp platzen, kann dir ja nicht.“

Ich sehe, dass er sich Watte in die Ohren gesteckt hat. Baum hat aber gesagt, das sei Quatsch, das mache es nur schlimmer. Ich sage es Spengler aber nicht. Er macht immer so nen Ruhigen und wird von Wünsche oft gelobt deswegen. Ich weiß aber, dass er Angst hat.

Baum ist schon drei Jahre dabei und hat einen Bauernhof und einen Jungen, der genau so alt ist, wie wir. Er ist aber krank und kann nicht eingezogen werden. Die anderen Kinder sind noch kleiner. Baum macht Ladekanonier. Er hat ein rotes, aufgesprungenes Gesicht und eine Hakennase. Kasperkopp sagt Spengler dazu.

„Flugzeug drei rechts“, sagt Wünsche.

Ich lasse das Geschütz herumlaufen und stelle die Werte ein, die der Zeiger jetzt wieder angibt. Wenn sie schießen lassen, mache ich ein paar Striche daneben, denke ich. Ich will nicht schießen. Es knallt so laut.

Baum hört etwas schwer. Das kommt bestimmt vom Knallen.

„Es wird Gruppenfeuer geschossen“, sagt der Unteroffizier.

Wenn ich hochgucke, kann ich das Flugzeug sehen. Es ist im Schnittpunkt von vier Scheinwerfern. Beinahe über uns.

„Fertigmachen“, sagt der Unteroffizier.

Ein Rauschen ist zu hören. Es übertönt die Motoren des Geschützes und wird lauter.

„Ducken! Diese Schweine. Er bepflastert uns“, sagt Baum.

Ganz in der Nähe schlägt es ein. Ich kann den Luftzug der Explosion spüren. Ein Brand flackert auf drüben zwischen den Häusern.

„Gruppe“, sagt Wünsche.

Die Feuerglocke klingelt, während er das sagt.

Sie bepflastern uns, diese Schweine, denke ich und stelle die Werte genau ein.

„Hülsen raustragen“, sagt Wünsche, „aber Vorsicht, sind heiß.“

Wir nehmen die Hülsen und werfen sie über den Wall.

„Hast du was gemerkt“, frage ich Spengler.

„Nee“, sagt er und beißt von seinem Kanten ab.

„Ich auch nicht. Haben uns beschmeißen wollen. Diese Schweine“, sage ich.

Beckmann, der immer die Munition trägt, hat die Hülsen gezählt.

„Dreiundsechzig Schuss“, sagt er zu Wünsche.

Er ist so stark, dass er in jede Hand eine Granate nehmen und damit Kniebeugen machen kann. Er hat keine Freunde und in seinem Schrank ein Bild mit einem Fischerboot. Das guckt er sich jeden Tag nach dem Aufstehen an. Mit seinen Stubenkameraden redet er selten. Das hat mir Baum erzählt.

„Na, wie wars“, fragt Wünsche.

Er steht zwischen mir und Spengler.

„Prima“, sage ich. „Denen haben wir es gegeben. Haben uns in die Stellung schmeißen wollen. Die Schweine.“

„Na, na“, sagt Wünsche. „Nicht so hitzig, junger Freund.“

„Lass mal“, sagt Beckmann. „Das gibt sich.“

Wir marschieren auf den Bahndamm zu. Wenn der Oberleutnant den Befehl gibt, lasse ich mich hinfallen, wie die anderen auch. Wolfgang liegt schräg vor mir und gräbt kleine Löcher. Man kann den Weg verfolgen, den wir querfeldein gelaufen sind. Wolfgangs Löcher haben ihn markiert.

Er macht ein Gesicht, wie ein Mensch, dem sie das Gehirn gestohlen haben, während seine Hände die Erde zur Seite scharren. Es ist gut so zu liegen und zu verschnaufen.

Der Oberleutnant geht herum und guckt nach, ob alle vorschriftsgemäß liegen.

„Sie haben wohl geistigen Dünnschiss“, sagt er zu Wolfgang, als er die Löcher sieht.

„Ihnen werden die Haxen abgeschossen werden, wenn Sie sich im Ernstfall so hinschmeißen.“

Er hat eine Stimme wie Haifischhaut. Jedes Mal, wenn sie in mein Bewusstsein taucht, schmirgelt sie ein Stückchen weg von dem, was in dem Gedicht steht. Ich habe es heute Morgen nochmal gelesen. Es ist schön, aber es passt nicht. Es passt gar nicht zu dem, was ich gedacht habe, gestern, als sie die Bomben geschmissen haben.

„Auf, marsch, marsch“, sagt der Oberleutnant.

Wir sind gleich am Bahndamm und weiter können wir nicht laufen. Zurück dürfen wir gewöhnlich marschieren.

„Hinlegen“, sagt der Oberleutnant.

Nicht, dass es alles wegschmirgeln könnte. Je mehr ich vergesse von dem Gedicht, umso größer wird die Wut, dass ich nichts dagegen machen kann. Auch, dass ich keinen fragen kann, macht sie größer. Aber vielleicht ist Wut besser. Vielleicht ist sie besser, als Überlegenheit über all das. Ich weiß nicht.

Scheuermann hat wieder ein Loch gebuddelt. Er hat Schweiß auf der Stirn und atmet schwer. Wenn seine Mutter ihn hier sehen würde, bekäm sie einen Schlaganfall.

„Sie können Ihre Kackstelzen ruhig langmachen“, sagt der Oberleutnant zu Spengler.

Die Gedanken kann er mir wenigstens nicht wegschmirgeln. Es ist gut, dass man das weiß. Und Angst hat er auch gehabt, als gestern die Bomben fielen. Das hat mir Wolfgang erzählt. Er hat es gesehen.

„In Marschkolonne angetreten, marsch, marsch“, sagt der Oberleutnant.

Er geht vor uns, als wir losmarschieren. Hin und wieder läuft er rückwärts neben uns und sieht nach, ob die Reihen auch gerade sind.

„Fern bei Sedan“, singen wir. Bis zum äußeren Splittergraben der Batterie, auf den wir zulaufen, sind es noch fünfzig Schritte. Der Oberleutnant läuft noch immer rückwärts neben uns und kontrolliert die Seitenrichtung. Er hat den Kopf vorgestreckt, während er im Krebsgang mit uns Schritt hält und schnüffelt wie ein Hund. Als ob er eine schlechte Ausrichtung riechen könnte.

Wenn man intensiv an etwas denkt, dann muss es eintreten, habe ich mal gehört. Ich denke daran, dass er in den Splittergraben fallen muss.

„Gleich“, sagt Jünne neben mir.

Der Oberleutnant sieht jetzt unsere Reihe nach. Noch fünf Schritte sind zu gehen. Jeden Einzelnen trete ich richtig aus, weil ich sie in der Erinnerung behalten muss. Die Erinnerung werde ich brauchen in der nächsten Zeit.

Der Graben ist tief und schmal. Ich sehe es, als ich mit meiner Rotte herüberspringe.

Ich muss nicht lachen, als der Oberleutnant herunterstürzt. Ich stelle mir auch nicht vor, ob es schmerzhaft ist. Ich setze meine Füße voreinander im Takt, wie die anderen und singe. Unser Gesang ist nicht lauter als sonst. Wir marschieren, wie eine Maschine mit vielen Füßen.

Vor den Bunkern treten wir weg.

An der Küche läutet die Glocke zur Essensausgabe, und ich fühle mich wohl wie nach einer guten Klassenarbeit, die ich nicht von Wolfgang abgeschrieben habe.

„Heute gibt es Hermann Göring-Spende“, sagt der Gefreite Frings am Schalter.

„Halbes Pfund Kekse und ne Tüte Bonbon.“

„Wenn wir so weiterfahren, diese Strecke“, sagt Baum, „dann kommen wir bei mir in Eilenburg vorbei.“

Wir stehen auf dem offenen Güterwagen, auf dem unser Geschütz festgemacht ist. So eine Fahrt macht viel Rost, hat der Alte gesagt. Zwei Stunden Gerätereinigen müssen wir machen. Jeden Tag, solange wir fahren.

Die Sonne brennt vom Himmel herunter, dass man den scharfen Fahrtwind als angenehm empfindet. Baum hat seine Pfeife zwischen den Zähnen und reibt am Verschluss. Er muss sich mit einer Hand festhalten. Die alten Wagen stoßen so, dass man heruntergeschleudert werden kann, wenn man nicht aufpasst.

„Wo ist Eilenburg?“, frage ich.

„Ach, irgendwo an dieser Strecke“, sagt Baum. „Unser Haus steht an der Bahn. Wir können es nicht verfehlen.“

Wünsche springt vom hinteren Wagen, wo das Funkmessgerät draufsteht, zu uns herüber. Scheuermann steht drüben und raucht. Der Lappen, den er in den Hand hält, flattert.

„Na“, sagt Wünsche, „noch alle Mann an Deck?“

„Ist gar kein Rost dran“, sage ich, „gestern war auch keiner dran.“

„Quatsch nicht, putze“, sagt Wünsche. „Rausgucken und kleinen Mädchen winken kannst Du trotzdem.“

„Noch dreißig Kilometer, dann kommt es“, sagt Baum. „Die Windmühle da kenne ich.“

„Was kommt“, fragt Wünsche.

„Nichts“, sagt Baum, „Verschluss ist sauber.“

Der Zug fährt über eine Brücke. Ein Fluss mit Kähnen ist darunter. Wünsche spuckt über das Geländer. Erst fliegt die Spucke einen Meter mit dem Zug mit, dann bleibt sie schnell zurück und ist nicht mehr zu sehen.

Wünsche wischt sich den Mund. „Schade“, sagt er.

„Keine Sorge, die kommt an“, sagt Baum und lässt den Verschluss fallen.

Wünsche schlägt ihm auf die Schulter. „Anton“, sagt er, „ein wahres Wort aus deinem Mund. Das macht das Wetter.“

„Nein“, sage ich, „das macht es nicht.“

„Ist ja Quatsch, was ihr da redet“, sagt Baum. „Unteroffizier, geh mal wieder nach hinten. Wir machen hier schon fertig.“

Wünsche gibt uns jedem eine Zigarette und springt wieder zu Scheuermann auf den Wagen mit dem FU-MG.

„Höchstens noch zehn Kilometer“, sagt Baum an meinem Ohr.

„Ganz bestimmt. Es hat ein Strohdach und ist ganz aus Klinkern gebaut. Meine Frau – blödsinnig ist das – die wäscht immer die Klinker außen mit Seifenwasser. Der Schwamm kann da reinkommen bei sowas. Ein Pferd haben wir im Stall, aber den kann man von der Bahn aus nicht sehen. Er liegt hinten heraus. Zwei Kühe stehen auch mit drin. Bisschen eng, aber zum Anbauen sind wir noch nicht gekommen.“

„Halt mal hier, wir wollen die Plane etwas rüber ziehen und festbinden.“

Er stopft sich eine neue Pfeife.

„Das ist Großrauschwitz. Da gehen meine Jungs zur Schule, sagt er und deutet mit dem Pfeifenstiel auf ein paar Häuser, die um eine kleine Kirche herumstehen.

„Mein Ältester, der Gerhard, der hat mal einen Karnickelstall gebaut, aus Backsteinen. Hat sich den ganzen Mörtel vom NS-Mütterheim geklaut, das damals gerade gebaut wurde. Schöner Stall geworden. Mit Wasserwaage und allen Schikanen gemacht. Und meine Frau hat so geschimpft wegen dem Kalk, der im Wohnzimmer auf dem Teppich war.“

„Du musst die Plane noch mehr rüber ziehen. Ich krieg sie hier noch nicht fest.“

Ich sehe, dass Scheuermann winkt und etwas ruft. Baum hat es auch gesehen.

„Lass ihn brüllen“, sagt er „wir müssen gucken. Ich muss doch sehen, ob mein Schwager das Dach schon neu gemacht hat. So fünf Kilometer, dann muss es kommen.“

Scheuermann hat das Rufen aufgegeben und springt herüber.

„Ich schrei immer und ihr hört nicht“, sagt er. „Alle Mann nach hinten in den Kantinenwagen. Befehl vom Alten. Aber schnell. Er hat schon zweimal nach euch gefragt.“

Wir gehen langsam die Wagen entlang an den Geräten vorbei. An den Enden warten wir, bis es einen Augenblick nicht so schleudert, ehe wir springen. Der kleine Mähliss ist gestern beinahe heruntergestürzt. Jünne hat ihn im letzten Augenblick noch erwischen können.

In dem geschlossenen Viehwagen, in dem in der Stirnwand ein Durchgang gebrochen ist, sind schon alle versammelt. In der Ecke stehen Rehfelds Bierfässer.

„Na, ein bisschen schneller, dalli“, sagt der Alte.

„Setzen. Wollen überflüssige Zeit etwas nutzbringend verwenden. Flakschießlehre. Winkelmessen. Baum, Sie sollen sitzenbleiben und vom Fenster weggehen. Rausgucken können Sie nachher immer noch. Verstanden?“

„Jawoll“, sagt Baum.

Er dreht sich langsam um und geht auf seinen Platz zurück. Sein rotes Gesicht hat eine andere Farbe.

„Ist was mit Ihnen los?“, fragt der Alte und schlägt sich mit der Hundeleine an den Stiefel.

„Ist schon vorbei“, sagt Baum langsam.

Er sieht den Alten an. So wie ein Mensch guckt, der jemanden totschlagen will.

„Was sind flakartilleristische Winkelmesser“, sagt der Alte. „Plog?“

Ich merke, dass der Zug steht. Durch die Lücke neben der Tür dringt Licht herein. Die anderen schlafen noch. Es riecht nach Stroh und den Bierresten, die von gestern noch in den Kochgeschirren stehen.

Scheuermann neben mir richtet sich auf. Ich ziehe mich an der Wand hoch und gehe zur Tür, weil ich weiß, was er jetzt macht. Es ist ihm peinlich, wenn man ihm dabei zusieht.

Draußen sehe ich ein paar Güterschuppen und ein Signal, das geschlossen ist. Auf der Straße neben den Gleisen fährt ein Mann mit einem kleinen Wagen. Ein struppiges Pferd trottet vorn in der Gabel. Es beschleunigt seinen Gang nicht, wenn die Peitsche sein Hinterteil trifft. Der Mann schimpft, aber ich kann nicht verstehen, was er sagt.

Ich drehe mich etwas zur Seite und sehe jetzt, was Scheuermann macht. Er hat sich das Stroh aus den Haaren gelesen und sitzt auf seinem Rucksack. Auf seinen Knien liegt ein schwarzes Buch mit einem Kreuz darauf, aus dem er zu lesen scheint. Die Hände hat er gefaltet. Er löst sie hin und wieder, um sich zu bekreuzigen. Dann legt er eine kleine Karte mit Blumen und einem Spruch darauf in das Buch und klappt es zu.

Ich drehe mich schnell um, weil ich weiß, dass er jetzt nachsieht, ob ihn jemand beobachtet hat.

„Na, Du bist ja schon wach“, sagt er.

„Ja“, sage ich, „guck mal, was da draußen für ein komischer Wagen fährt.“

Scheuermann kramt in seinen Sachen. Er holt Brot und die rote Butterbüchse aus dem Brotbeutel. Er beginnt zu essen und trinkt dazu Bier aus seinem Kochgeschirr.

Aus der Ferne hört man Singen. Es klingt, wie viele Kinderstimmen. Ich setze mich an die Tür und lasse die Beine herunterhängen. Weit hinten auf der Straße ist ein langer Zug von Gestalten zu sehen. An den Seiten gehen ein paar Einzelne, die hin und wieder etwas rufen.

„Es sind Kinder. Sie werden einen Ausflug machen“, sage ich.

Scheuermann nickt und trinkt von seinem Bier. Er kaut viel länger an jedem Bissen, wie ich. Ich könnte ihm manchmal ins Gesicht schlagen, wenn ich dabei zusehe. Er sagt, das sei gut für den Magen. Sie sind zu Hause drei Kinder und es ist komisch, wenn ich mir vorstelle, dass sie zusammen an einem Tisch sitzen und alle so kauen, wie er. Besonders seine Mutter. Ich muss lachen.

Er sieht mich fragend an und kaut langsamer.

„Nichts“, sage ich, „iss nur weiter.“

Die Menschenkolonne ist näher gekommen. Sie haben kahle Köpfe und gehen alle im gleichen Schritt. Es klappert, wenn sie die Füße aufsetzen. Sie gehen langsam. Es sieht aus, als wenn alle Kartoffelsäcke auf den Schultern trügen. Aber ihre Schultern sind leer und nach vorn gezogen.

Eine scharfe Frauenstimme gibt Kommandos. Die Figuren an der Seite laufen hin und her, wie Wachhunde. Manchmal laufen sie auch in die Kolonne. Dann hört man Schreie, als wenn jemand geschlagen würde.

Ich merke erst jetzt, dass es Frauen sind. Sie marschieren direkt an uns vorbei. Dreihundert mögen es sein. Sie haben gestreifte Kittel an und Holzschuhe an den Füßen.

Scheuermann, der sich neben mich an die Tür gestellt hat, zittert. Ich merke es deutlich, denn er hat die Hand auf meine Schulter gelegt, um heraussehen zu können. Er holt das schwarze Buch aus der Rocktasche und hält es krampfhaft fest.

Immer mehr Frauen werden es, die vorbeilaufen. Viele haben Flecken auf der nackten Kopfhaut, die weißlich schimmern. Mir wird übel.

Einer der Begleiter kommt die Böschung des Bahndamms herauf. Es ist eine Frau. Sie hat einen schwarzen Uniformrock an und einen Koppel mit einer Pistole um die Taille. Ihre blonden Haare, die lang sein müssen, trägt sie im Nacken zu einem Knoten geschlungen. An einem Lederriemen baumelt eine Hundepeitsche vom Handgelenk. Sie schwingt langsam hin und her, als sie sich ordnend über das Haar fährt.

Dann tritt sie zu uns heran. Sie muss ziemlich alt sein. Etwa vierzig schätze ich.

„Na, Jungs“, sagt sie, „wo soll es denn hingehen?“