Kitabı oxu: «У нас отняли свободу»

© Мария Мельникова, перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025 Popcorn Books®

Copyright c 2020 by Traci Chee

Иллюстрации на стр. 60–61 и на стр. 399 © 2020 Julia Kuo

Paper texture © Houghton Mifflin Harcourt

Jacket design by Jessica Handelman

Jacket illustration of characters © 2020 by John Lee

Jacket photo-illustration © 2020 by David Field/Caterpillar Media

Моим бабушкам и дедушкам, Маргарет и Питеру Китагаве и Сатико и Митио Ивате;

их братьям и сестрам, Кодзиро Кавагути, Юки Окуде, Мэри Утияме, Мидори Гото, Джейн Имуре, Сабуро Китагаве, Ёсиро Китагаве, Наоми Огаве, Муцуо Китагаве, Ёсими Хамаде, Эмико Аоки, Кацуко Куранаге, Теруко Хамаде, Хироси Хамаде, Эйко Маеде, Синобу Хамаде, Мицуко Отоа, Минору Накано, Осуэ Окано; и Джейн Китагаве и Айдзи Утияме с любовью и благодарностью

I

Мы никогда на себя не похожи

Пескарик, 14 лет

Март 1942

С атаки на Перл-Харбор прошло уже больше трех месяцев, и мой старший брат Мас велел мне каждый день после школы идти сразу домой. «Садись на автобус, – сказал он. – Нечего шляться, – сказал он. – Я это серьезно, Пескарик».

Я раньше любил ранним вечером возвращаться домой пешком, разглядывая все интересное, что происходит в городе: как раскапывают могилы на кладбище Святого Креста, как вырастают новые здания на пустырях, как дети, болтая, выходят из Кинмон Гакуен, старой школы, где учат японскому.

Но школа с прошлого декабря не работает – в ней устроили пункт гражданского контроля, потому что после Перл-Харбора все для нас изменилось. Ввели новый комендантский час с восьми вечера. Люди стали поговаривать о принудительном переселении. А Мас предупредил меня, чтобы я не болтался на улице в одиночку. «Не делай ничего такого, что они могут посчитать предосудительным, – сказал он. – Не давай им повода».

И я не давал.

До сегодняшнего дня.

Я не знаю, что случилось. Я вышел из средней школы Джорджа Вашингтона, пошел, как всегда, к автобусной остановке, увидел, как ребята из футбольной команды тренируются на поле, бегают туда-сюда по траве, а позади школы, точно обещание, вздымаются красные башни моста Золотые Ворота, ничего даже понять не успел – и вот я уже сижу на трибуне, блокнот в руках, задница онемела от бетонной скамьи.

Упс.

Я в панике захлопываю блокнот и мчусь мимо автобусной остановки – хоть бы успеть домой прежде, чем Мас вернется с работы. Сколько бы я ему ни объяснял, он не понимает. Иногда я так увлекаюсь рисованием, что переношусь на бумагу, и угольные тросы моста и карандашные футболисты становятся для меня реальнее трибун, и травы, и школы, и, когда я возвращаюсь в свое тело, оказывается, что прошло уже несколько часов, все ушли, и я шагаю домой один, а туман между тем опускается на гавань.

Знаю, вышло бы быстрее, дождись я автобуса, но я побоялся, что, если буду торчать один на остановке, кто-нибудь меня прогонит или начнет кричать: «Япошка!» или того хуже. Поэтому я иду пешком, а автобусы проезжают мимо меня, и я все думаю, что, как дойду до следующей остановки, надо все-таки дождаться автобуса, но…

Мас говорит, моя проблема в том, что в голове у меня вечно что-то творится, но я никогда не думаю.

Мой средний брат Сиг любит отвечать на это, что все потому, что я витаю в облаках, и ничего хорошего меня там не ждет.

Я все шагаю, пытаясь решить, идти ли дальше или попробовать дождаться автобуса, и тут в окне аптеки краем глаза замечаю рекламу купален «Сутро» и замираю как вкопанный. Какое-то мгновение в голове вертится одно: верно Мас говорит. Я не думаю. Надо было идти сразу домой. Надо было дождаться автобуса. Нельзя вот так ходить по улицам. Потому что с моим лицом опасно шляться по улицам, когда три месяца как идет война.

* * *

Был декабрь, воскресенье, и мы собирались обедать, когда Мас попросил Сига включить радио, и все мы услышали, как в новостях передают, что Япония напала на Перл-Харбор.

Лицо у мамы окаменело, сделалось белым как полотно. Если бы я хотел нарисовать ее в тот момент, то нарисовал бы с поджатыми губами и испуганными глазами, висящей на бельевой веревке, колышущейся на ветру, который поднял, пролетая, бомбардировщик Накадзима B5N.

* * *

В «Сутро» нас не пускали, но я рисовал здание купален из парка Лэндс Энд (стеклянные потолки, бурное море, изъеденные приливом утесы), пытаясь представить, каково оно внутри, под этими сияющими куполами: пахнет соленой водой и мокрым бетоном, каждый звук отдается эхом, звонким, как пощечина.

Теперь мне хочется, чтобы вся эта громада сползла в Тихий океан.

Афиша призывает: «ТЕЛО НАДО ЗАКАЛЯТЬ, ЧТОБ ЯПОН- ЦУ НАВАЛЯТЬ!», и в центре нарисован японский солдат – диагональные щелки глаз, ноздри как арбузные семечки, а над нижней губой нависают два огромных квадратных зуба.

Я не ахти какой великий художник, но я бы мог нарисовать что-то получше этого. Когда я рисую наших соседей, то глаза у них добрые, похожие на полумесяцы, на разрезанные пополам пирожки с фасолевой начинкой. Я рисую соседям нормальные носы и нормальные зубы. Если кто-то будет искать японского шпиона, думая, что он похож на парня с афиши «Сутро», то он его никогда не найдет.

* * *

После Перл-Харбора трубы в Японском квартале закурились. В гостиной мама открыла сундуки и принялась бросать в камин фамильные ценности – первым полетел в огонь японский флаг. Я помню, как она склонялась перед очагом, сложив пухлые руки на коленях, и смотрела, как языки пламени пожирают белое небо и красное солнце. Затем она сожгла письма от родственников, которых я никогда не видел, пахнущую шариками от моли дедушкину военную форму императорской армии и гравюру с древними воинами, которую я рассматривал часами (доспехи, яростные глаза, буйные всклокоченные в битве волосы). Они были совсем не похожи на меня – в джинсах и рубашке с воротником на пуговицах.

Мас пытался остановить маму (среди вещей, которые она жгла, были отцовские), но она не послушалась.

– У меня нет гражданства, – сказала она брату. – Если меня сочтут ненадежной, то вышлют, как Оиси-сан.

Мистер Оиси, отец Ям-Ям, девушки Сига, был бизнесменом с контактами в Японии. В день бомбардировки ФБР прибрало его, точно мусор.

Таких, как он и мама, власти называют «враждебными иностранцами».

Мы зовем их «иссеями». Они – первое поколение японцев, что иммигрировали в Соединенные Штаты, но натурализоваться им так и не разрешили.

В тот вечер я сидел на крыльце и рисовал Японский квартал – от крыш тянулись в небо темно-грозовые цветы, рассеивая по ветру пепел, точно семена.

* * *

Глядя на свое отражение в окне аптеки, я оттягиваю пальцами уголки глаз, чтобы посмотреть, смогу ли стать похожим на парня с афиши (не получается). За моей спиной раздается стук каблуков по тротуару – похожими на бинокли круглыми голубыми глазами на меня уставились две белые женщины в двубортных плащах, шляпках и коротких замшевых перчатках; а потом я вспоминаю, что надо идти дальше.

Проходя мимо «испанских» черепичных крыш и витражных окон Еврейского общинного центра, я чуть не влепляю себе оплеуху за то, что снова забыл. Нужно было дождаться автобуса. В голове опять звучит голос Маса: «Думай головой, Пескарик» – низкий, угрюмый, словно брат подавился бы, заставь его кто-то сказать доброе слово.

Мас – это сокращение от Масару – статный, красивый и на вид куда серьезнее, чем следовало бы быть человеку в двадцать лет. Если бы я решил его нарисовать, то нарисовал бы в виде прямоугольной гранитной плиты с вытесанными резаком губами и твердокаменными черными глазами. Иногда мне кажется, что когда Мас устремляет на меня эти свои глаза, то видит лишь пятерки, которые я мог бы получать, если бы только «приналег». Он не видит меня (Минору Ито, твердого хорошиста), не видит, что я лучше буду заполнять блокнот фигурками людей, чем отрабатывать тачдауны или доказывать геометрические теоремы.

Если он узнает, что я не поехал из школы на автобусе, то точно наорет.

На окраине Японского квартала я прохожу мимо магазина, который знаю так же хорошо, как и все здесь, – продуктового семьи Стэна Кацумото. Фрукты и овощи им присылают двоюродные братья из Сакраменто, и если нас не заставят переселяться, то через два месяца у них будут лучшие персики в городе – мягкие, сладкие, как пирожные, вопьешься зубами – и сок бежит по подбородку. Однажды, когда мы были еще маленькие, мы до отвала наелись фруктами с бочком, которые мистер Кацумото не смог продать. Сиг перестарался, его начало тошнить, а он все улыбался и говорил, что когда оно выходит наружу, на вкус так же хорошо, как когда шло внутрь. Теперь от вида магазина меня тошнит. Рядом с вывеской «Овощи и фрукты» появилась новая. Над дверью висит большая белая табличка с надписью «Я АМЕРИКАНЕЦ». Одно из окон выбито и прикрыто листом фанеры.

* * *

После Перл-Харбора кето – белые – принялись набрасываться на любого, у кого были черные волосы и карие глаза. Они так распоясались, что китайские ребята стали цеплять на лацканы значки с надписью «Я КИТАЕЦ», просто чтобы кето их не трогали.

Перед Рождеством в журнале «Лайф» напечатали статью «Как отличать япошек от китайцев». Полагаю, она должна была подсказать кето, на кого нападать, но если хотите знать мое мнение, статья оказалась не особо полезной, потому что на граждан Америки набрасываются до сих пор, постоянно, как когда кето загнали Томми Харано в угол на задворках ХАМЛ1. Они пихали его и обзывали дряными словами вроде «япошка» и «косоглазый». Сказали, что хороший япошка – мертвый япошка. Сказали, что прямо сейчас потрудятся на благо своей страны и разберутся с ним раз и навсегда.

К счастью, мистер Танака, который работал в ХАМЛ, вышел покурить – он прогнал кето и посидел с Томми, пока тот не перестал трястись.

Вот поэтому Мас хочет, чтобы мы с Сигом вообще не высовывались. Нам нельзя никак привлекать к себе внимание. Вот только некоторые, вроде Шустрика Хасимото, закадычного приятеля Сига, ничего не могут с собой поделать. Шустрик в нашей компании самый симпатичный – из тех красавчиков, на которых все, даже кето, останавливаются поглазеть. Он высокий, стройный, белые ровные зубы – словно из рекламы зубной пасты. Из всех ребят Шустрика я люблю рисовать больше всего (хоть это и нелегко, потому что он никогда не сидит спокойно, носится или играет с этим своим ножом-бабочкой, который стащил у парня-филиппинца, хотя нож следовало сдать в полицию, ведь такие ножи считаются контрабандой): когда он двигается, можно разглядеть каждую тень на его руках, плечах, спине.

* * *

Мне остается квартала два до Вебстер-стрит, неофициальной границы района, когда я понимаю, что за мной идут четверо белых парней.

Я думаю, не побежать ли, но боюсь, что если побегу, это будет выглядеть, будто я в чем-то виноват, а я не виноват ни в чем, кроме того что родился с этим лицом, поэтому я просто увеличиваю шаг и стараюсь держаться непринужденно или настолько непринужденно, насколько могу, когда у меня на хвосте компания парней, которые явно хотят на меня наехать, – но успеваю пройти лишь десять ярдов, прежде чем они меня настигают.

Думай головой, Пескарик. Если бы я побежал, то, может быть, уже был бы в Японском квартале, где на улице всегда кто-то да есть. Может, я встретил бы Сига и Шустрика или Стэна Кацумото. Может, они бы не допустили того, что назревало.

Я с усилием сглатываю слюну. Я не такой мелкий, как Томми Харано, но мельче, чем были Мас и Сиг в свои четырнадцать, а у кето численное преимущество – четверо на одного.

Я озираюсь вокруг в поисках помощи и вижу на противоположном углу каких-то ребят – у них черные волосы и карие глаза, как у меня, но на одежде приколоты большие круглые значки «Я КИТАЕЦ».

Они замечают мой взгляд. Я думаю, не окликнуть ли их, но во рту до того пересохло, что, если я его раскрою, оттуда, наверное, вылетит только пыль.

Пока я медлю, китайские ребята разворачиваются и убегают прочь. Со спины их не отличить от японцев. Они могли бы быть моими соседями. Они могли бы быть моими друзьями, двоюродными или родными братьями.

Но нет.

Я пячусь, прижимая к себе блокнот, когда кето окружают меня.

– Ты че здесь забыл, япошка?

Жесткое слово – как мокрая ладонь, бьющая по щеке.

Я до того растерян от этого слова, что не отвечаю, и парень хватает мой блокнот. Я бросаюсь вперед, но он выше меня, и он держит блокнот так, что я не могу его достать, а остальные смеются.

У главаря щель между передними зубами и кожаная куртка, на вид совсем новенькая. Он листает страницы блокнота, и я знаю, он видит моих друзей, мою семью, мой пляж Оушен-Бич, мои кладбища, мои трубы Японского квартала, все мои наброски Золотых Ворот, мой город, город, который я люблю.

Хрррусть. Он вырывает страницу из переплета, и меня передергивает. Блокнот мне подарил папа перед тем, как умер.

– Шпионишь за нами, япошка? – говорит щелезубый парень, тыча рисунком мне в лицо. – Императору это пошлешь?

Я смотрю на набросок – это мост, – и в голове лишь одна мысль: я неправильно выстроил перспективу. Башня выглядит шаткой и непропорциональной, словно не в силах выдержать тяжесть всех своих обещаний.

Я не успеваю ответить парню – он отдергивает рисунок с мостом и вытаскивает нож. Лезвие больше четырех дюймов в длину – в руках японца такой нож был бы незаконен.

На меня почему-то нападает смех.

– Смешно тебе? – Парень придвигается ко мне. – Я тебе сейчас посмеюсь.

Я прекращаю смеяться, когда другие кето хватают меня сзади.

Я пытаюсь отбиваться, но секунду спустя уже лежу спиной на холодном тротуаре. Главный парень взгромоздился на меня, ухмыляясь, и я ловлю ртом воздух.

Я все еще отбиваюсь, или мне так кажется, но парень вдруг подается назад, а потом на правой стороне моего лица распускаются три ярких бутона боли. Какое-то мгновение я вижу на белом небе Сан-Франциско кроваво-красные солнца, чувствую тонкое лезвие ножа на щеке.

– Показать тебе, что настоящие американцы делают с косоглазыми шпионами? – рычит щелезубый.

«Я АМЕРИКАНЕЦ»

Я снова вижу вывеску мистера Кацумото. Я хочу написать это повсюду: у себя на лбу – «Я АМЕРИКАНЕЦ», на белом небе – «Я АМЕРИКАНЕЦ», на окнах купален «Сутро» – «Я АМЕРИКАНЕЦ».

Но это не заставит их меня увидеть. Это не помешает им меня убить, подвернись такая возможность.

Только мертвый япошка – хороший япошка.

Я начинаю брыкаться и вопить. Я зову Сига, Маса, Шустрика, Стэна, Фрэнки Фудзиту.

Тут главарь снова бьет меня, и моя голова дергается вбок. В канаве обложкой вверх лежит мой блокнот, страницы скомкались.

Я вижу куски своих измятых рисунков – вид на мост из парка Президио на северном конце города, Мас в футбольной форме, голландские мельницы на побережье, Шустрик бежит по Бьюкенен-стрит в полночь, так быстро, что я нарисовал его размытым, словно призрака, которого можно увидеть, лишь когда сворачиваешь за угол, а мгновение спустя смотришь – его уже нет.

* * *

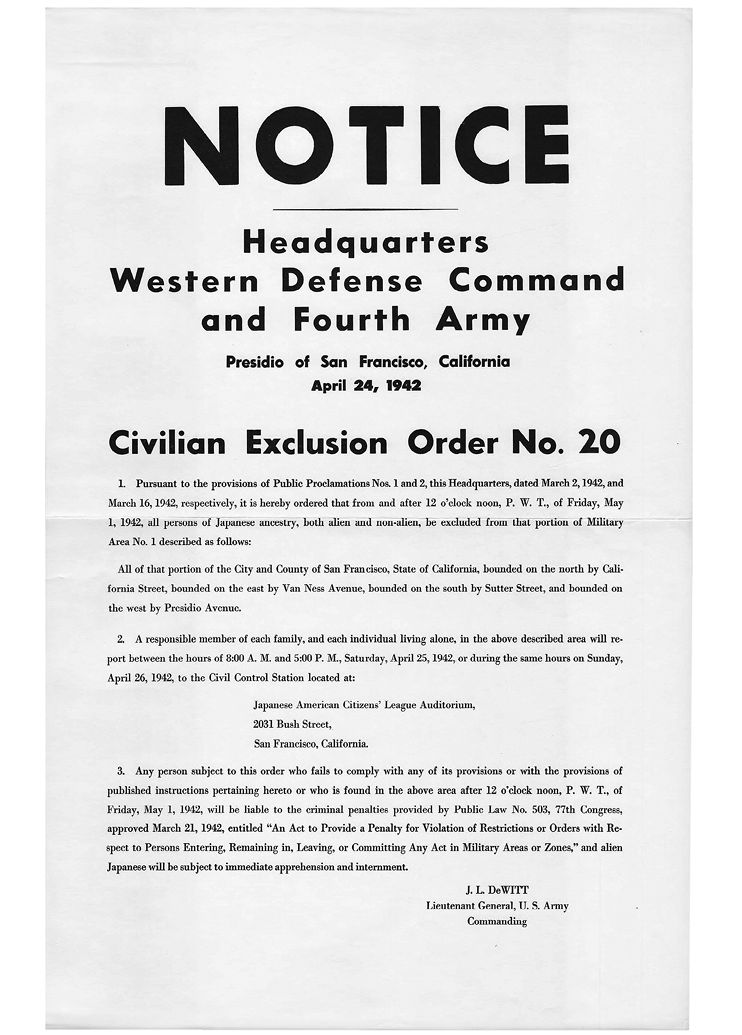

Десять дней тому назад президент Рузвельт учредил Военное управление по переселению, федеральное агентство, которое должно было решать, как выдворять нас из военных зон, где мы были правительству не нужны. Мы попросту не знаем, кого из нас переселят. И как это будет происходить. И когда.

Кто-то говорит, что забирать будут только иссеев вроде мамы. Но как быть с их рожденными в Америке детьми? Нам придется последовать за родителями. Может быть, нам с Сигео позволят остаться в Сан-Франциско с Масом, раз ему больше восемнадцати. Но никто из нас не бросит маму одну.

Кто-то говорит, что просто придется перебраться чуть вглубь страны, но Стэн Кацумото сообщил нам, что до его семьи в Сакраменто доходили слухи, что им тоже придется переселяться. Им придется бросить свою ферму в начале фруктового сезона – и никакой клубники, никаких абрикосов, никаких сочащихся соком сладких, как сахар, персиков. Возможно, нам всем придется покинуть Калифорнию.

Я никогда не бывал дальше гор Сьерра-Невада. Каково это – шагать по улице и не чувствовать запаха рисовых крекеров сенбей из кондитерской Сунгецу? Идти в школу – и не видеть окрашенные ржавчиной верхушки моста, торчащие из тумана? Не ощущать с каждым вдохом соль Тихого океана?

Я не хочу уезжать. И никто не хочет – ни мама, которая тут больше двадцати лет, ни Мас, ни Сиг и никто из наших друзей.

Почему мы должны уезжать, если мы такие же американцы, как все?

Я знаю ответ и ненавижу его: потому что мы япошки, враждебные иностранцы.

Потому что мы такие, какие есть.

* * *

Крики и вопли добираются до меня словно сквозь толщу воды. Я едва замечаю их, пока на грудь не перестает давить и все внезапно не становится очень четким и очень громким. Кето несутся прочь, точно подхваченные ветром листья.

Кто-то хватает меня, и я сначала пытаюсь сопротивляться, но потом понимаю, что это Мас. Он полутащит-полунесет меня по улице, а остальные парни бегут за кето, швыряют в них камни и бутылки из-под содовой. Мас достаточно сильный, чтобы поднять меня, но я рад, что он этого не делает. Ребята мне до скончания веков будут припоминать, если только увидят, что брат несет меня на руках, как малыша.

Масу пришлось быстро повзрослеть в последние два года. В отличие от меня и Сига, он парень мозговитый. Когда папа умер, он учился на первом курсе в университете Беркли. Потом пришлось бросить университет и перенять по наследству папину работу – садовником, – чтобы помочь маме с деньгами. Мас пытается походить на папу и беречь нас с Сигом от неприятностей, особенно теперь, только папа был теплый, мягкий, как сосновое дерево, а не каменный.

Наконец мы пересекаем Вебстер-стрит, и Мас опускает меня на ступеньки квартиры мистера Хидекавы. ФБР забрало мистера Хидекаву в ту же ночь, что и мистера Оиси. Мистер Хидекава был одним из старейшин нашей общины, во время Первой мировой он служил в армии, надеясь получить гражданство (не вышло). Когда он узнал, что за ним едут, то вытащил свои военные мундир и брюки, начистил ботинки и встретил ФБР в дверях, в форме ветерана армии США.

Они все равно его забрали.

Квартира мистера Хидекавы теперь стоит пустая. За ней присматривают соседи, Ямада и Тадаси. Их дом похож на другие дома в Японском квартале, с декоративными карнизами и эркерными окнами из викторианской эпохи. Здесь все дома похожи, но мне нравится находить маленькие отличия: каннелюры на некоторых колоннах у входа, украшения на скобах, колокольчик в виде черепашки у двери мистера Хидекавы. По этим мелочам я и буду скучать, если нам придется уехать.

Мас отступает на тротуар, словно лишь оттуда может как следует оценить мое состояние. Похоже, он едва успел прийти с работы, потому что на руках и на коленях брюк у него земля. Обычно он, придя домой, сразу же принимает душ и переодевается во все чистое и тщательно выглаженное, даже если никуда больше не пойдет. Так всегда поступал папа – он очень гордился своей опрятностью.

– Что случилось? За что они на тебя напали? – спрашивает Мас.

Это в его духе – обвинять меня в том, что на меня набросились.

– Ни за что. Я просто шел домой и…

– Почему ты не сел на автобус?

Я пожимаю плечами.

Я, наверное, выгляжу потрепаннее, чем сам думаю, потому что Мас, вопреки моим ожиданиям, на меня не орет. Вместо этого он достает носовой платок и принимается тереть мне лицо.

– Сколько раз мне повторять, Пескарик? Ты должен…

«Я шел! – хочется закричать мне. – Я просто шел!»

Но говорю я вот что:

– Мы можем всё делать как полагается, но нас все равно будут считать угрозой.

Мас замирает. Его лицо словно бы трескается, и я вижу, что под слоем злости он напуган. Сильно напуган. Хорошо бы здесь сейчас был мой блокнот, чтобы я мог нарисовать этот сияющий разлом страха, проходящий сквозь нутро Маса, точно серебряная жила.

Но Мас снова замыкается, едва подходит Сиг и забирает платок.

– Господи, Мас! Ты его сейчас отделаешь похуже, чем кето. – Он кладет мне в руки блокнот. – Держи, Пескарик.

Обложка погнулась, а страницы пропитались водой из канавы.

– Спасибо, – шепчу я.

Сиг шлепается на ступеньку рядом и ласково тыкает меня в щеку. Он не такой красавец, как Шустрик или Мас, но мне кажется, его в нашей компании любят больше всех. Так уж он себя держит – на губах всегда непринужденная чуть кривоватая улыбка, всегда готов поболтать, словно ему больше нигде в этом мире не хочется быть, кроме как вот здесь, с тобой. Ни в учебе, ни в спорте Сигео особо не хорош, но зато хорош с людьми. Он может пройти по любой улице Японского квартала, и с каждым встречным поздороваться по имени, и каждого расспросить про детей, внуков, сад и хобби.

– Ты его кровью не замазал? – спрашивает меня Сиг, косясь из-под тяжелых век на Маса. – Я как-то заляпал кровью его любимую рубашку, так он чуть умом не тронулся.

Мас скрещивает руки на груди.

– Кровью, говоришь? Я готов поклясться, что это была краска, потому что ты решил, что будет смешно поменять мне цвет костюма прямо накануне выпускного бала.

– Ага, – ухмыляется Сигео. – Было и впрямь смешно.

Мас не успевает ответить – по Вебстер-стрит прибегают остальные ребята. Всем им между шестнадцатью и двадцатью, и, кроме Фрэнки Фудзиты, который приехал сюда в десять, все они выросли вместе в Японском квартале.

– Мы тут тебе принесли, Пескарик. – Шустрик Хасимото разворачивает помятый рисунок с Золотыми Воротами, слегка разглаживает его на ноге и передает мне.

– Спасибо. – Беря лист, я замечаю, что другая сторо- на заполнена набросками Шустрика, играющего со своим ножом-бабочкой. Многовато я все-таки его рисовал.

Покраснев, я кладу лист в блокнот и захлопываю.

– Славно тебя разукрасили, – говорит Шустрик.

Я осторожно трогаю щеку там, где кожа теплая и распухшая.

– Думаешь?

Он лишь смеется, ерошит мне волосы, прыгает по крыльцу мистера Хидекавы на пару ступенек вверх и съезжает вниз по перилам.

– Все хорошо, Пескарик, – чуть ухмыляясь, говорит Томми. – Мы тебя отбили.

Его улыбка немного меня приободряет. Томми шестнадцать, но по его виду ни за что не скажешь. Он мелкий и дерганый, круглые глаза слишком велики для лица. Если он в такой момент может улыбаться, то и я могу.

– Ребята, а как вы узнали, что я влип? – спрашиваю я.

– Китайские пацаны прибежали, сказали, что белые опять взялись за свое, – отвечает Мас.

Я вспоминаю их значки – Я КИТАЕЦ – и затылки. Выходит, они все-таки меня не бросили.

Подходит Фрэнки Фудзита, руки в брюки. У меня есть несколько рисунков с Фрэнки, и на всех у него такой вид, будто он готовится к драке: глаза горят огнем, скулы острые, волосы длинные и всклокоченные, как у парней на маминых гравюрах. Иногда мне кажется, что ему следовало родиться в другую эпоху, где он мог бы биться всю свою жизнь. Этот парень любит драться чуть ли не больше всего на свете. Он готов драться с кето, с китайцами, с мексиканцами, с черными, с кем угодно. Ему девятнадцать, и после Перл-Харбора он хотел записаться в армию, чтобы воевать с японцами, немцами и итальянцами, но правительство перевело нас из категории А‐1 в категорию С‐4, и все мы стали «враждебными иностранцами» (даже при том что такие, как Фрэнки и я, и наши ребята – нисеи, японо-американцы во втором поколении), так что ни с кем повоевать он не смог.

До того как переехать сюда, Фрэнки жил в Нью-Йорке, где ловил столько неприятностей на свою голову, что родители отправили его на запад, к дяде, в надежде, что Калифорния его малость обуздает. Фрэнки мог вернуться в Нью-Йорк еще в феврале, когда президент Рузвельт подписал Чрезвычайный указ 9066 и начались все эти слухи о переселении, но не вернулся. Он остался с нашими ребятами.

Я его не очень люблю, но в преданности ему не откажешь.

Фрэнки скрещивает руки на груди, глаза его сверкают гневом.

– Поганые кето.

– Но китайских пацанов сам Бог послал, верно? – подмигивает мне Сиг.

Стэн Кацумото складывает руки, словно в церкви на воскресной службе. За стеклами очков его умные черные глаза по-птичьи взблескивают.

– Дорогой Отец Небесный, – произносит он нараспев, – благодарим тебя за этот день, за все твои дары и за китайских пацанов.

Шустрик смеется. Смех у него удивительный. Вначале он тебя встряхивает, а потом чувствуешь: все беспокойные кусочки твоей души улеглись, точно рисовые зернышки в посуде для мытья.

– Была у меня мыслишка стащить парочку их значков, – говорит он, – просто чтобы кето нас не трогали.

Томми хмурит лоб.

– Мы не похожи на китайцев.

В «ПиЭм мэгэзин» Доктор Сьюз, автор детских книжек, рисовал нас с поросячьими пятачками и усами щеточкой, в очереди за коробками со взрывчаткой. Таких картинок полно. Иногда мы похожи на свиней, иногда на обезьян, иногда на крыс.

Мы никогда на себя не похожи.

Стэн опирается о перила, крутит пальцем в воздухе, словно вращает колесо рулетки.

– Китайцы, японцы, корейцы, филиппинцы… Кто угадает, за кем кето придут на следующей неделе?

Стэн умный, может, даже умнее Маса, и свой ум он пускает на шутки, прыгает по поверхности мира, как камешек по воде, так что мир едва его задевает. Но он не отпускал шуток в тот день, когда помогал своему отцу вешать на магазин вывеску «Я АМЕРИКАНЕЦ»

– На следующей неделе? – фыркает Фрэнки. – Не будет никакой «следующей недели», если они нас отсюда вышвырнут.

Вот так разговор, как всегда в эти дни, переходит на переселение.

– Я слышал, японцам на Бейнбридже дали всего шесть дней на сборы, – говорит Томми.

Бейнбридж – это маленький островок в штате Вашингтон. В прошлую субботу тамошние японцы первыми получили приказ покинуть свои дома.

Свои дома.

Наши дома.

– Какой же трудяга-нихондзин 2не сумеет собрать свои пожитки за шесть дней? – цокает языком Стэн. – Нехорошие азиаты.

– Может, нас не… – Томми не договаривает. Мы все знаем, что однажды получим тот самый приказ, хоть и надеемся в то же время, что этот день никогда не настанет.

– Кто-нибудь знает, куда они поехали? – спрашивает Мас.

– В долине Оуэнс на прошлой неделе приняли «добровольцев», – на слове «добровольцев» Шустрик изображает пальцами кавычки.

Центр временного пребывания в долине Оуэнс, рядом с национальным парком Кингс Каньон. Я никогда там не был, но это хотя бы в Калифорнии.

Я немножко ненавижу себя за такие мысли. За то, что стараюсь убедить себя, что все не так уж плохо.

Потому что все плохо. Совсем плохо. Поэтому Мас такой злой и напуганный. Все настолько плохо, что даже американское гражданство не спасет тебя, если у тебя лицо как у нас.

Я шел!

Я просто шел.

Я никогда не нарушал закон. Я вполне хороший ученик, что бы там ни говорил Мас. Я не треплю языком. Не лезу не в свое дело.

Я хороший японец.

Я хороший американец.

Но ведь этого недостаточно, правда? Чтобы я остался тут? Чтобы меня не трогали?

– Думаешь, мы тоже поедем в долину Оуэнс? – спрашивает Томми. – Это недалеко.

– Это достаточно далеко, – говорит Стэн.

Воцаряется молчание, и я мысленно рисую ребят. Мы сидим на крыльце мистера Хидекавы, а вокруг сгущаются темно-угольные облака, надвигается восемь вечера – наш комендантский час.

– Пошли, – машет Мас Сигу и мне. – Вам двоим еще уроки делать. – Тут он хлопает меня по спине, сильнее, чем следовало бы, но теперь я знаю – это не потому, что он на меня злится.

Это потому, что кето могут снова прийти за нами.

Это потому, что нас всех можно посадить под замок, и не важно, как мы соблюдаем закон и какие у нас оценки. Не важно, насколько мы хороши, потому что люди видят лишь то, что хотят видеть, а когда они смотрят на нас, они видят лишь япошек.

– Чего ради? – смеется Сиг. – Там, куда нас пошлют, может, и школы не будет.

Мас бросает на него суровый взгляд.

– Того ради, что мы там не останемся навсегда.

Мы идем по улице и смотрим на наш квартал: светящиеся вывески отелей жужжат в тумане, церкви зазывают на следующую воскресную службу, как будто нас не сго- нят в стадо со дня на день, от близлежащих ресторанов доносится запах горячего кунжутного масла и жареной рыбы.

Фрэнки засовывает руки в карманы.

– Точняк буду скучать по этим местам, когда Дядя Сэм нас вышвырнет.

* * *

Вечером, когда мама, Мас и Сиг уже легли спать, я стою перед зеркалом в ванной, изучая свое отражение. Кожа вокруг правого глаза лиловая, как баклажан. Раздуло так, что глаз превратился в щелку, сквозь которую еле можно видеть.

Если прикрыть левую половину лица, я буду как парень с рекламы «Сутро».

Выйдя из ванной, я не иду в нашу с Сигом комнату. Я сажусь в гостиной, открываю блокнот на чистой странице и начинаю рисовать.

Бумага сморщилась от воды, но это меня не останавливает. Я рисую себя, сегодня, 26 марта 1942 года. Это уродливый портрет, собранный из всего понемногу: я карикатура Доктора Сьюза, я самурай с гравюры, я пацан с синяком в зеркале.

Я рисую Японский квартал, галантерейные лавки, рестораны, кабинеты зубных врачей и салоны красоты, фонари, раскачивающиеся, точно слезинки в тумане.

Я рисую Маса, и вид у него усталый.

Я рисую бомбардировку Перл-Харбора и горящий японский флаг.

Я рисую Фрэнки в отцовской куртке 82-й пехотной дивизии с Первой мировой, на левом плече нашито двойное А – «All-American»3, он воюет с мальчишками, которые могли бы быть его братьями.

Я рисую Шустрика – он босиком мчится по пляжу Оушен-Бич, а перед ним летят чайки.

Я рисую мои любимые места в городе, который зову своим домом: трибуны средней школы Джорджа Вашингтона, парк Лэндс-Энд, магазин Кацумото, викторианские дома, Золотые Ворота…

А закончив, я вырываю свой автопортрет из блокнота и зажигаю спичку. Я поджигаю лист и засовываю его в камин, где пламя чернит края, пожирает мою япошкину кожу, мои япошкины глаза, мою семью, моих друзей, мой город, мой мост… и все мы обращаемся в дым.