Kitabı oxu: «География Сибири глазами первопроходцев XVII века», səhifə 2

Господин Великий Новгород

Сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий (1076–1132 гг.), был последним правителем Киевской Руси как единого государства. После его смерти между многочисленными потомками династии Рюриковичей в борьбе за киевский престол возникли внутренние распри и русские княжества одно за другим стали выходить из подчинения Киеву. В 1125–1157 гг. независимую политику стал проводить Юрий Долгорукий, (младший сын Владимира Мономаха), получивший в надел от отца Ростов и Суздаль.

Образование независимых княжеств множилось, между удельными князьями усиливалась борьба за киевский престол и территории. Время это настолько изменило историю, что в летописях об этом периоде чаще говорится не о «Руси», а о «русских землях». Но в этот трагический для русской истории период обозначилось место, которое можно назвать островом стабильности и успеха. Островом этим было Новгородское княжество, основанное в северных землях Восточно-Европейской равнины в 862 (859) году.

Являясь по существу первоначальной ячейкой русской государственности, Новгород и до распада Киевской Руси проявлял недовольство киевской властью. В мае 1136 г. решением народного собрания (вече) горожане отстранили от власти неугодного им ставленника Киева князя Всеволода Михайловича, образовали собственные органы власти.

С этого времени и до подчинения Новгорода Москве (1148 г.) в русской историографии использовались разные термины, определявшие это событие – «Новгородская республика», «Боярская республика». Использовали историки и фигурировавшее в Новгородских летописях название «Господин Великий Новгород» – так называли свой город, любившие и гордившиеся им свободолюбивые горожане.

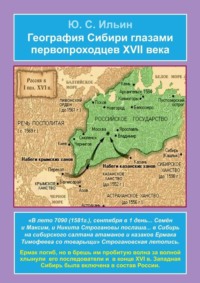

Добившийся независимости Новгород, благодаря своему выгодному географическому положению, стал быстро опережать в развитии другие русские города. В период расцвета он владел огромной территорией, которая, включая колонизированные волости, простиралась от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке и от Белого моря на севере до верховьев Волги и Западной Двины на юге.

Быстрому освоению и колонизации новых земель новгородцам способствовала удобная для судоходства речная сеть и умение строить речные суда. Новгородские лодки – ушкуи были идеальным транспортным средством, позволявшим осваивать непроходимые по суше богатые северо-восточные земли. В их освоении больше всего были заинтересованы бояре, они и стали организаторами военизированных дружин ушкуйников.

Ушкуй – небольшое весельное судно с высокими бортами, напоминавшее малые суда викингов. От них новгородские ушкуйники переняли не только конструкцию этих судов, но и умение совершать разбойные нападения с целью захвата имущества, а порой и территорий.

Колонизировав методом военно-торговых походов ушкуйников сначала приуральские земли, новгородская власть – в первую очередь бояре и торговцы – стали организовывать походы ушкуйников за «Камень» – в земли, которые в летописных источниках назывались Югрой.

Югра. Что это, где и кто туда до Ермака ходил?

Определяться с понятием Югра историкам оказалось так же нелегко, как с происхождением названия Сибирь. Нам же больше интересен не вопрос о происхождении названия, а географическое местоположение Югры. Конкретное ее место указывают только Советские энциклопедии (например, Советский энциклопедический словарь1981 г.).

«Югра 12–17 вв. – земля на Сев Урале (между Печорой и Уральским хребтом), занимаемая хантами и манси племенами, 12–15 вв. колония Новгорода. Во второй половине 15 в. постепенно включена в состав Российского государства»…

В настоящее время место Югры связывают с территорией расположенного за Уралом Ханты-мансийского автономного округа (с 2003 года полное название округа – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Эта новация и затрудняет дать ответ на вопрос – в какую Югру ходили новгородцы? Если они пересекали Урал, т. е доходили до современного места Югры, тогда им должен принадлежать приоритет первооткрывателей Сибири. Если их походы ограничивались территорией, обозначенной в Советской энциклопедии, тогда, как говорится, и вопрос отпадает…

Попробуем «докопаться» до истины на основе анализа имеющихся летописных данных. Первое датированное упоминание Югры относится к 1096 г. и связано с рассказом в первой русской летописи «Повесть временных лет» о хождении отрока новгородского воеводы Горяты Роговича в «земли неведомые».

«И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю Югорскую. Югра же – это люди с языком непонятным, и соседствуют они с самоядью в северных странах… и там есть горы, которые доходят до моря и с высотой до неба и в горах тех говор, и в просеченное в горах оконце говорят, не понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа; и, если кто даст им нож ли или секиру, они взамен дают меха…».

Как видим здесь зафиксировано само название – Югра, причем в двух качествах – земли и народа. Позже летописцы сообщают как минимум еще о пяти походах, совершенных новгородцами в Югру: в 1187, 1193, 1323, 1329, 1363 годы. При этом в первых четырех походах из этого перечня нет никаких географических координат, по которым можно было бы понять, о приуральской или зауральской Югре идет речь. Летописный текст, относящийся к этому везде примерно одинаковый – …Пошел в Югру… Идоша на Югру, Идоша с Югры.

Исключение составляет поход 1363–1964 года который возглавляли воеводы (по другим источникам предводители ушкуйников) Александр Абакумович и Степан Ляпа. Об этом походе летописец «новгородской первой летописи» сообщил: и «Той зимы с Югры новгородцы приехаша, дети боярские и молодые люди, и воеводы Александр Абакунович, Степан Ляпа, воевавшие по Обе реке до моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша…».

Река Обь, как всем известно, находится в Западной Сибири. Поэтому, если принять на веру приведенный летописный текст, то есть все основания считать Александра Абакумовича и Степана Ляпу первыми покорителями Западной Сибири, на два с лишним века раньше Ермака перешедшими Урал и «воевавша на Обе реке».

Как Иван III Васильевич князем Югорским стал

В конце XIV в. и, когда в стане Золотой Орды начал усиливаться раздор, московские князья, оценив политическую обстановку, встали на путь усиления княжества. Первым собирателем земли русской, заложившим основы могущества Московского государства, был Иван I Данилович Калита (1325–1340 гг). Хотя никакой свободы Руси от монгольского ига еще не было, он дипломатическими уловками сумел добиться того, что на протяжении сорока лет на территорию Московского княжества монголы не совершали набеги. Дальновидному московскому князю в период своего правления удалось даже несколько расширить границы княжества путем покупки Галича, Углича, Белоозера.

Победа князя Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1368 г. возвысила роль московских князей и старший сын Донского Василий, правивший в 1389–1425 гг. выкупил у Орды право на Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу. В период его правления Московское княжество лишь однажды в 1408 году подверглась нашествию сил Орды, но подступивший к Москве хан Едигей, город взять не смог.

Очередным собирателем русских земель стал Великий князь московский, Государь Всея Руси Иван III Васильевич. Используя фактор продолжавшегося ослабления Орды, он стал проводить более решительную политику и уже не выторговывал новые земли, а завоевывал. В период его правления территория Московского княжества увеличилась в несколько раз. В его состав вошли обширные Ярославское, Ростовское, Тверское княжества, Вятская земля, множество городов, в числе которых – Брянск, Мценск, ряд других.

«Крепким орешком» для Москвы оказался Новгород, его фактические правители бояре долго пытались сохранить свои владения и докучали царя и двор «жалобниками». Только в 1478 г. после третьего по счету военного похода, который возглавил сам Государь, вольный Господин Великий Новгород был вынужден починиться воле Москвы. Слезные прошения бояр не увенчались успехом, городу именем Государя было строго указано: «вечю колоколу… не быти, посаднику не быти, а государство все нам держати»… Новгородское Вече было отменено, а колокол (вечевой), как символ вечевой власти, был отправлен в Москву.

С этого времени отношения с новгородской Югрой переходят к Русскому государству. Москва давно «приглядывалась» к этой богатой пушниной территории и приступила к ее постепенному включению в сферу своего влияния даже раньше падения республики. Одна из северных летописей определяет в качестве даты первого похода Москвы на Югру – 1465 год. Но, в силу недостаточной документальности, этот поход оставим за скобками и обратимся к хорошо документированному походу 1483 года.

Главной целью этого похода, возглавленного московскими воеводами Федором Курбским-Черным и Иваном Салтык-Травиным, была стабилизация положения в русской части Пермской земли, подвергавшейся налетам «большого князя» пелымских вогулов – князя Асыки. Ниже приводится текст одной из северных русских летописей – Устюжской.

«В лето 6991. Князь великий Иван Васильевич послал рать на вугулич и на угру, на Обь великую реку. А воеводы великого князя были князь Федор Курбскии Чорнои да Иван Иванович Салтыков Травин, а с ними устюжане, и вологжане, вычегжане, вымечи, сысоличи, пермяки. И бысть бои с вогуличи на усть реки Пелыни. И на том бою устюжан убили семь человек, а вогулич паде много, а князь вогульскии убежал. А воиводы великого князя оттоле пошли по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирь. И Сибирьскую землю воевали, идучи, добра и полону взяли много. А от Сибири шли по Иртишу реце вниз, воюючи, да на Обь реку великую, в Югорскую землю, князеи Югорских воивали и в полон повели. А пошла рать с Устюга маия в 9 день, а на Устюг пришла на Покров пресвятая Богородицы».

Югорских князей воеводы доставили в Москву, где они били челом русскому царю и поклялись ему пребывать отныне в покорности. Царь же… «дань на них уложил, да пожаловал их, отпустив восвояси». Княжение в Югре он в свой титул включил и отныне именовался; Иван III Васильевич – Божией милостию, Государь всея Руси и Великий Князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверский, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский, и иных.

Положение коренным образом изменилось после падения в 1552 г. Казанского ханства. Это открывало более короткие и удобные пути за Урал. По одному из них и совершил Ермак свой исторический поход, завершившийся «взятием Сибири». Сообщение об этом позволило новому русскому царю Ивану IV расширить свой титул наименованием «князя всея Сибирския земли». Титул стал созвучным с прозвищем Грозный, данным ему дедом Иваном III:

Иван Васильевич – Божией милостию, Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский, Великий Князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода, Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и иных, и всея Сибирския земли и Северныя страны Повелитель, и Государь земли Вифлянской и иных…

Следует отметить, что понятие «Сибирския земли» тогда ограничивалось владениями поверженного Ермаком Сибирского ханства. Его условная северная граница отделяла земли ханства от того, что по тем временам определялось понятием Югра. Такое условное «разделение» единой территории Западной Сибири и создает трудности в определении приоритета ее первооткрывателей. «Разночтение» понятий Сибирь и Югра стало исчезать из источников после образования в 1667 году единого органа управления Сибири – Сибирского приказа.

На территории Западной Сибири было образовано два разряда – Тобольский и Томский. Северные приобские ясачные земли, где находилось то, что называлось Югрой, стали частью Березовского уезда Тобольского разряда. При этом в пределах самого уезда, хотя иногда и выделялись волости в привязке к землям отдельных ханты-мансийских княжеств, территории с названием Югра ни при царской власти, ни при советской не было. Появилось оно только в 2003 г. в названии ХМАО-Югра, о чем читателю уже известно.

С пониманием надо относиться и к значению титула Ивана Грозного как Великого Князя «всея Сибирская земли». Титул этот был также как и «князь Югорский» в титуле его деда в значительной доле номинальным, основанным на сообщении Ермака о «взятии Сибири», что, как уже отмечалось, означало «взятие» казаками столицы ханства. То, что позже отразится в истории под названием покорение Сибири, – только начиналось…

В текстах книги будут представлены походы многих отрядов первопроходцев. Любые их походы вглубь Сибири были сопряжены с рисками и трудностями, преимущественно одинаковыми. Чтобы избежать неизбежных повторов их описание определенным образом обобщено и размещено здесь, в начале основной части книги.