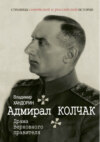

Kitabı oxu: «Адмирал Колчак. Драма Верховного правителя», səhifə 3

В осажденном Порт-Артуре

Сразу по прибытии Колчак явился к командующему флотом вице-адмиралу С.О. Макарову. А всего через несколько дней, 31 марта, он стал свидетелем гибели адмирала на подорвавшемся на мине и затонувшем флагманском броненосце «Петропавловск». Степана Осиповича Макарова Колчак считал своим учителем.

В Порт-Артуре он, пробыв недолго на крейсере «Аскольд», назначается командиром миноносца «Сердитый». За сравнительно недолгое время он успел отличиться: на поставленной экипажем его миноносца мине подорвался японский крейсер «Такасаго»7.

В начале осени, когда основные боевые действия разворачивались уже на суше, больной ревматизмом Колчак назначается на берег командиром батареи морских орудий.

После капитуляции Порт-Артура в канун нового 1905 года Колчак попал в плен вместе со всем гарнизоном крепости. Война для него закончилась. В числе других пленных он был вывезен в Японию, в Нагасаки, а весной, еще до окончания войны, отпущен на Родину. В Петербурге медкомиссия признала его инвалидом и дала полугодичный отпуск для лечения на водах.

За героизм, проявленный на войне, Колчак был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» с формулировкой «За отличия в делах против неприятеля в Порт-Артуре»8, а также орденами Св. Станислава 2-й степени с мечами и Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

В авангарде флотских младореформаторов

После лечения Колчак завершил отчеты об обеих полярных экспедициях и представил их в Академию наук. Их материалами живо интересовался сам президент Академии великий князь Константин Константинович. Они оказались настолько богатыми, что для их изучения и обработки была создана специальная комиссия Академии наук, проработавшая до 1919 года.

Имя Колчака приобретает широкую известность в научных кругах. Исследования двух экспедиций легли в основу его капитальной научной монографии «Лед Карского и Сибирского морей»9, изданной Академией наук и в 1928 году переизданной Американским географическим обществом в сборнике «Проблемы полярных исследований», где были собраны работы свыше 30 наиболее известных полярных путешественников.

В этом фундаментальном труде Колчак открыл, что арктический ледовый пак совершает движение по часовой стрелке, причем «голова» этого гигантского эллипса упирается в Землю Франца-Иосифа, а «хвост» находится у северного побережья Аляски. Им был введен в научный оборот ряд новых океанологических терминов.

Шифротелеграмма наместника Дальнего Востока адмирала Е.И. Алексеева императору Николаю II о боевых операциях в гавани Порт-Артура с участием лейтенанта А.В. Колчака

6 сентября 1904

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3188. Л. 92–92 об.]

Письмо президента Академии наук великого князя Константина Константиновича морскому министру вице-адмиралу А.А. Бирилеву о предоставлении лейтенанту А.В. Колчаку возможности завершить обработку материалов Русской полярной экспедиции Э.В. Толля

8 декабря 1905

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 893. Л. 149–150 об.]

Обложка книги А.В. Колчака «Лед Карского и Сибирского морей»

Санкт-Петербург, 1909

[Из открытых источников]

Уже в 1906 году, после представления Академии официального отчета об экспедициях, Колчак возвращается на военную службу. Горечь и потрясение, пережитые им и многими другими патриотически настроенными молодыми офицерами от разгрома и фактической гибели родного флота в минувшую войну под Порт-Артуром и Цусимой, побудили их на основе собственного боевого опыта и с учетом уроков войны в целом к разработке программы возрождения флота и его коренной технической и организационной модернизации.

Поражение в войне с Японией было тем более унизительным, что по военному потенциалу Россия превосходила Японию, и даже немецкие военные специалисты считали, что, если бы война продлилась еще год-два, она окончилась бы победой России. В первоначальных поражениях сыграли роль недооценка противника (Япония первой среди стран Азии провела у себя масштабную модернизацию, на англо-американские кредиты оснастила свою армию и флот первоклассным новейшим вооружением), малочисленность русских войск на Дальнем Востоке, а потом войну пришлось прервать из-за вспыхнувшей в тылу революции 1905 года. По сути, в схожем положении оказались в 1941 году США, потерпевшие от Японии сокрушительное поражение при Перл-Харборе: тогда им потребовалось четыре года, чтобы мобилизовать весь свой гигантский военно-промышленный потенциал и разгромить Японию (к счастью для них, времена революций в США миновали). А одной из причин первых поражений американцев была все та же недооценка противника.

Так или иначе, война с Японией преподнесла русским морякам жестокий урок, и лучшие из них извлекли из него необходимые выводы. Одним из первых результатов настойчивых записок Колчака и его единомышленников стало создание в том же 1906 году Морского генерального штаба – специального органа по разработке оперативно-тактических, технических и организационных планов подготовки флота к войне. Наряду с ним сохранился и старый Главный морской штаб, по-прежнему ведавший кадровым составом флота и административно-хозяйственными вопросами.

Сразу же после образования Морского генерального штаба Колчак, в 1907 году произведенный в капитан-лейтенанты, а в 1908 – в капитаны 2-го ранга, получил назначение в него в качестве начальника статистического отделения. Вдруг он оказался, можно сказать, «не по чину», одной из центральных фигур в деле разработки программы возрождения флота10. Его талант блеснул новыми гранями. Как генератор идей и организатор он проявляет редкую энергию и оказывает большое влияние на офицерскую молодежь. Вокруг него группируется кружок единомышленников – молодых офицеров, прозванных в шутку «младотурками», который выступает вскоре с развернутой и обоснованной по всем статьям программой модернизации флота.

Параллельно капитан Колчак становится экспертом комиссии по обороне Государственной думы, возглавляемой лидером партии октябристов, энтузиастом развития военной мощи России А.И. Гучковым, выступает с докладами в этой комиссии и в различных общественных собраниях.

Было ясно, что одной из причин трагедии русского флота в войне с Японией явилась наша отсталость. Флот был большой, но корабли строились хаотично, без четкого плана, имели разнокалиберные орудия, слабую броню, плохо стреляли. В руководстве флота засели старые косные адмиралы, мыслившие отжившими категориями; по признанию самого Колчака, единственным светлым деятелем флота в доцусимский период был все тот же С.О. Макаров11. Боевая подготовка была далека от новых требований. Все эти обстоятельства во многом и привели к трагедии Порт-Артура и Цусимы.

В Морском генштабе, который моряки сокращенно называли «Генмор», Колчак возглавлял комиссию по изучению военных причин Цусимского разгрома. В частности, он пришел к выводу, что серьезной ошибкой русского командования было непринятие мер к нарушению радиосвязи у японцев, сыгравшей колоссальную роль в ходе боя.

Наиболее сложной проблемой после поражения в войне с Японией было восстановление материально-технической базы флота с использованием новейших достижений науки и техники в области кораблестроения, вооружения и технических средств. Но прежде надо было определить, какой флот нужен России. Единой точки зрения по этому вопросу не было. В печати и публичных выступлениях высказывались диаметрально противоположные мнения. Одни настаивали на приоритетном развитии стратегических, линейных сил флота, другие отдавали первенство минно-торпедным силам, третьи – строительству подводных лодок, четвертые вообще считали, что России, как континентальной державе, не нужен большой флот.

В противоположность сторонникам содержания для России лишь «малого» флота, достаточного для обороны побережий, Колчак выступал убежденным поборником строительства мощного линейного флота для выполнения широких стратегических задач на просторах Мирового океана.

С другой стороны, он не умалял и значения миноносного флота: Русско-японская война показала, что он является грозным и мобильным оружием и может успешно применяться не только в оборонительных, но и в наступательных операциях. Это прекрасно понимали и С.О. Макаров, который по праву считается основоположником тактики миноносного флота, и его ученики и последователи Н.О. Эссен и А.В. Колчак, которые впоследствии, в Первую мировую войну, широко использовали минно-торпедное оружие на Балтийском и Чёрном морях для решения тактических, оперативных и стратегических задач. Любопытно, что среди тогдашних единомышленников Колчака был и такой офицер, как будущий первый начальник морских сил Советской республики В.М. Альтфатер.

Докладная записка капитан-лейтенанта А.В. Колчака морскому министру адмиралу И.М. Дикову о судостроительной программе

28 июня 1907

[РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1543. Л. 45–47 об.]

«Еще в 1907 году, – вспоминал позднее Колчак, – мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны… начало которой мы определяли в 1915 году»12 (как видим, они ошиблись в прогнозах на год). И далее: «Эту войну я не только предвидел, но и желал, как единственное средство решения германо-славянского вопроса». Последняя фраза является немаловажным штрихом для характеристики мировоззрения Колчака как убежденного милитариста.

В программной статье «Какой нужен России флот», опубликованной в двух номерах «Морского сборника» 1908 года и прочитанной в виде доклада в четырех морских собраниях, Колчак выступал активным сторонником мощного океанского линейного флота для России, способного решать широкие военные задачи в открытых морях, при этом всемерно поддерживал строительство минного флота и одним из первых оценил значение подводных лодок и морской авиации, только начавших входить тогда в строй военных флотов. Не забывал он и о вожделенном для России Дальнем Востоке. Анализируя неутешительные итоги Русско-японской войны, Колчак писал: «Распространение России на берега Тихого океана, этого Великого Средиземного моря будущего, является пока только пророческим указанием на путь ее дальнейшего развития, связанный всегда с вековой борьбой… Минувшая война – первая серьезная борьба за берега Тихого океана – есть только начало, может быть, целого периода войн, которые будут успешны для нас только тогда, когда обладание этими берегами сделается насущной государственной необходимостью…»13

Депутат Государственной думы Н.В. Савич, сталкивавшийся с Колчаком по его работе в думской комиссии государственной обороны, в своих воспоминаниях выделял в нем «волю, настойчивость в достижении цели, умение распоряжаться, приказывать, вести за собой других, брать на себя ответственность» и отмечал, что «товарищи по штабу окружали его исключительным уважением, я бы сказал даже, преклонением; его начальство относилось к нему с особым доверием… Колчак… вкладывал в создание морской силы всю свою душу, всего себя целиком, был в этом вопросе фанатиком»14.

Возвращение к научной деятельности

Но путь к достижению поставленных целей был нелегким. Для осуществления судостроительной программы требовалась огромная сумма – более 300 млн рублей. В борьбе за ассигнование авторы программы во главе с Колчаком активно лоббировали ее в Государственной думе. Дело затормозилось и едва не сорвалось, когда морским министром в 1909 году на смену престарелому, но благосклонному к новым идеям адмиралу И.М. Дикову был назначен своенравный и недалекий адмирал С.А. Воеводский, который начал переделывать запущенную уже в действие программу. «На меня, – вспоминал Колчак, – это подействовало самым печальным образом, и я решил, что при таких условиях ничего не удастся сделать, и потому решил дальше заниматься академической работой. Я перестал работать над этим делом и начал читать лекции в Морской академии»15. Заметим, что сам Колчак не имел академического образования, и, приглашая его читать лекции, Морская академия учитывала его большой к тому времени научный авторитет как путешественника-исследователя и ученого.

Преподавательская деятельность в Морской академии продолжалась всего несколько месяцев. За это время он прочитал курс лекций по одной из важных областей военно-морского искусства – совместным действиям армии и флота. Этот курс явился первым теоретическим обобщением опыта проведения совместных операций армии и флота на приморских направлениях. Колчака можно назвать родоначальником теории подготовки, организации и проведения совместных операций армии и флота. Принципы, изложенные им в лекциях, послужили основой для дальнейшей разработки этой теории в советское время.

Он по-прежнему остро интересовался проблемами Севера и входил в комиссию по исследованию Северного морского пути – 8 тыс. километров от Архангельска до Анадыря через 5 морей Ледовитого океана: Белое, Карское, Норденшельда (ныне – Лаптевых), Восточно-Сибирское и Чукотское.

Капитан 2-го ранга А.В. Колчак

Фотографы А. Ренце и Ф. Шредер

1909

[Из открытых источников]

Эта задача имела огромное стратегическое и хозяйственное значение для России. В 1908 году Совет министров признал необходимым «в возможно скором времени связать устья Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда из Аляски свои шхуны»16.

Начальник Главного гидрографического управления генерал-майор А.И. Вилькицкий, работавший над воплощением этой идеи, предложил Колчаку одну из руководящих ролей в подготовке экспедиции. Вместе с Ф.А. Матисеном, ветераном экспедиции барона Толля, Колчак разработал ее проект. В нем предлагалось использовать стальные суда ледокольного типа, причем не такие, как макаровский «Ермак». Тот был рассчитан на ломку льда. Но плотный океанский полярный лед, в отличие от прибрежного, никакое судно ломать и колоть не может. Эффективнее была конструкция, рассчитанная на раздавливание льда под тяжестью веса корабля. Колчак и его друзья предложили строить корабли типа «Фрама» знаменитого Нансена, но в отличие от него не деревянные, а стальные. Проект такого типа ледокола (а фактически «ледодава») лег в основу дальнейшего развития ледокольного флота.

Отношение помощника начальника Николаевской морской академии капитана 1-го ранга А.В. Шталя капитану 2-го ранга А.В. Колчаку с приглашением прочесть курс лекций в Академии

26 сентября 1913

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 56. Л. 41–41 об.]

По проекту Колчака и Матисена на Невском судостроительном заводе в Петербурге были построены два ледокола такого типа – «Таймыр» и «Вайгач» водоизмещением по 1200 тонн каждый. В 1909 году они были спущены на воду. Корабли были хорошо оснащены для проведения исследований и, считаясь военными, имели на вооружении пушки и пулеметы. Степень их надежности и непотопляемости оказалась настолько высокой, что они еще много лет служили исследовательским и спасательным целям и позволили сделать ряд научных открытий. Так, в 1913 году капитан 2-го ранга Борис Андреевич Вилькицкий (младший) открыл на них архипелаг Северная Земля (первоначально – Земля императора Николая II), а в 1914–1915 годах на них же проложил Северный морской путь. Экспедиция Вилькицкого стала последним великим географическим открытием в истории, и тем не менее она упорно замалчивалась в советское время. Причина проста: в годы Гражданской войны контр-адмирал Б.А. Вилькицкий служил у белых, командуя флотилией Северного Ледовитого океана, на которой в 1920 году были эвакуированы за границу разбитые остатки Северной белой армии Е.К. Миллера и вместе с которой эмигрировал он сам. Если бы не это, имя Вилькицкого красовалось бы в советских учебниках географии рядом с именами Беринга, Крузенштерна, Беллинсгаузена и Невельского. А чтобы как-то заполнить «вакуум» в отношении русских полярных путешественников, в СССР часто упоминалась лишь неудачная экспедиция к Северному полюсу лейтенанта Г.Я. Седова, имевшая гораздо более скромные результаты, но опять же по простой причине: Седову «посчастливилось» погибнуть еще до революции.

Что до судьбы построенных по проекту Колчака и Матисена кораблей, то ледокол «Вайгач» затонул в 1918 году, наскочив на подводную скалу в Енисейском заливе, зато «Таймыр» оставался в строю почти 30 лет и в 1938 году участвовал в снятии с льдины полярной станции «папанинцев».

Первоначально же, осенью 1909 года ледоколы направились из Петербурга через Суэцкий канал на Дальний Восток: «Вайгач» – под командой Колчака и «Таймыр» – Матисена. Летом 1910 года они прибыли во Владивосток, куда вскоре приехал и начальник экспедиции полковник И. Сергеев. На первое время задачи были поставлены ограниченные: пройти в Берингов пролив и обследовать его район, имея основным пунктом для съемок и астрономических наблюдений мыс Дежнева, а на зимовку вернуться во Владивосток. Основная часть программы откладывалась на следующий год. Задание было выполнено.

Но по возвращении во Владивосток Колчак получил внезапное предложение вернуться на службу в Морской генеральный штаб продолжить работу по проведению в жизнь судостроительной программы: министр Воеводский изменил свою позицию. После некоторого колебания Колчак ответил согласием и зимой приехал в столицу. Работы экспедиции продолжались уже без него. А вскоре пост морского министра занял дельный и энергичный адмирал И.К. Григорович, тоже ветеран Порт-Артура. Разработанная при участии Колчака программа модернизации флота обрела поддержку главы правительства П.А. Столыпина.

Накануне большой войны

На этом непосредственная, столь плодотворная и значимая деятельность А.В. Колчака как полярного путешественника и исследователя закончилась. Но интерес к Северу он сохранил на всю жизнь. Так, в 1912 году он участвовал в обсуждении плана известной экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу и подверг его критике за авантюризм, вообще выступая против затратной, хотя и сулившей престиж погони к полюсу, за практическое освоение доступных для плавания арктических морей. И уже в Гражданскую войну, будучи Верховным правителем и находясь в Сибири, он держал карту полярных исследований в своем рабочем кабинете и способствовал организации «белогвардейской», как ее именовали в советской литературе, Карской экспедиции Б.А. Вилькицкого и экспедиции полковника Котельникова на север Оби. При его правительстве был образован Комитет по исследованию и использованию Северного морского пути, наметивший планы дальнейших экспедиций.

По возвращении в Морской генеральный штаб Колчак возглавил один из ключевых его отделов, ведавший оперативной подготовкой к войне Балтийского театра военных действий, и параллельно занимался доработкой и «пробиванием» судостроительной программы. Теперь работа была более плодотворной, исчезли прежние препятствия. По этой программе строились корабли мощные, быстроходные, маневренные, с сильным вооружением определенных типов. Потом, уже во время войны, стали вступать в строй новейшие линкоры-дредноуты типа «Севастополь», эсминцы с паротурбинными двигателями типа «Новик» (лучшие в мире на тот период), новые подводные лодки типа «Барс» и первые подводные минные заградители типа «Краб». Кстати, буквально все линкоры, половина крейсеров и треть эсминцев советского Военно-морского флота, в 1941 году вступившего в Великую Отечественную войну, были построены именно по этой программе.

Аттестация капитана 2-го ранга А.В. Колчака за 1913 год

[РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 10. Д. 409. Л. 1–2]

В осуществлении своей программы Колчак тесно сотрудничал с адмиралом Н.О. Эссеном (также героем Порт-Артура), с 1908 года командовавшим Балтийским флотом. В 1912 году Эссен предложил ему вернуться в действующий флот. К тому времени Колчак счел свои задачи по кораблестроительной программе выполненными, штабной работой стал тяготиться и на предложение Эссена дал согласие.

Колчак был переведен на Балтийский флот, где вступил в командование эскадренным миноносцем (эсминцем) «Уссуриец». Через год он назначается на должность флаг-капитана Балтийского флота, аналогичную сухопутной должности генерал-квартирмейстера, то есть начальника оперативного отдела штаба, и производится в капитаны 1-го ранга.

Командующий Балтийским флотом адмирал Николай Оттович Эссен

[Из открытых источников]

В воздухе уже пахло большой войной. Колчак как один из ближайших помощников командующего флотом целиком сосредоточился на подготовке к ней: разработке мер защиты, минирования и т. п. Время шло, и война неотвратимо приближалась…

Pulsuz fraqment bitdi.