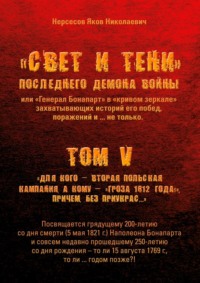

Kitabı oxu: ««Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том V. Для кого – Вторая Польская кампания, а кому – «Гроза 1812 года!», причем без приукрас…»

© Яков Николаевич Нерсесов, 2023

ISBN 978-5-0053-2647-8 (т. 5)

ISBN 978-5-0053-2642-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Слова и мысли Наполеона (и не только его) или, приписываемые ему:

(Александр I о перспективах вторжения Наполеона I в Россию) «… Наш климат, наша зима будут сражаться на нашей стороне»

(Александр I – председателю Государственного совета и Комитета министров, старому екатерининскому вельможе, графу Н. И. Салтыкову) «… Я не положу оружия доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем»

(П. А. Чуйкевич, руководитель Особенной канцелярии – Александру I) «… заманить противника вглубь и дать сражение „со свежими и превосходящими силами“»

(Адмирал А. С. Шишков о ситуации в армии в начале Отечественной войны 1812 г.) «… государь говорил о Барклае, как о главном распорядителе войск; а Барклай отзывался, что он только исполнитель его повелений»

(Из 7-часового разговора Наполеона с его бывшим послом в России Арманом де Коленкуром) «Ваше Величество, я заклинаю вас – не переходите Неман, не будите сон России… Мы все погибнем, если эта страна непуганых медведей проснется!»

(Реакция маршала Бертье на падение Бонапарта с лошади перед переправой в Россию через Неман под Ковно) «Лучше бы нам не переправляться через Неман!»

(Ответ Наполеона свитским – на их предостережение о вторжении в Россию после зловещего знамения-падения с коня) «Шампанское налито – надо пить!»

(Реплика из приказа Александра I на вторжение Наполеона) «…На начинающего Бог»

(Александр I – генералу П. И. Багратиону) 5 июля 1812 г. «…Вся цель наша должна к тому клониться, чтобы выиграть время и вести войну сколь можно продолжительную»

(Александр I – адмиралу П.В.Чичагову) 6 июля 1812 г. «… Мы будем вести затяжную войну, ибо в виду превосходства сил и методы Наполеона вести краткую войну, это единственный шанс на успех, на который мы можем рассчитывать»

(Командир гвардейской артиллерии, генерал Сорбье о начале Русского похода Наполеона) «… нужно быть безумным, чтобы пускаться в подобные мероприятия!»

(Кавалерийский генерал-кирсир Э. Нансути) «Люди могут идти без хлеба, но лошади без овса – не в состоянии. Их не поддерживает в этом любовь к отечеству»

(Излюбленный формат рапорта М. П. Платова о своих потерях) «… урон невелик по сему ретивому делу»

(Дарю, генерал-квартирмейстер Великой армии – Наполеону) «Сир… Эта война непонятна французам! Она непопулярна во Франции!! Она – не народна!!!»

(Наполеон) «Мне нужна грандиозная победа, битва перед Москвой, взятие мною Москвы должно потрясти мир!»

(Наполеон сразу после взятия Смоленска) «Вторая Польская кампания завершена!»

(Размышления Наполеона о целесообразности продолжения похода) «… если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце!»

(Наполеон о соотечественниках) «Французы, как женщины, их нельзя надолго оставлять… без присмотра»

(Наполеон о необходимости идти на Москву) «У нас нет третьего выбора – мы должны наступать на Москву или отступать к Неману…»

(Наполеон – своему генерал-адъютанту Раппу о выдвижении из Смоленска на Москву) «Я слишком долго играл в императора! Пора опять становиться генералом!! Не пройдет и месяца, как мы будем в Москве!!!»

(Наполеон о роли артиллерии) « Великие сражения выигрываются артиллерией!»

(Наполеон в преддверии Бородинской битвы) «Ну вот, завтра я и повалю их своей артиллерией!»

(Наполеон) «После тридцати начинаешь терять способность вести войну»

(Наполеон – своему генерал-адъютанту, направляя его к Кутузову в Тарутино) «Лористон, привезите мне мир!»

«Какие ужасные, разрушительные войны последуют за моим первым отступлением» (Наполеон)

(Реакция Кутузов на ретираду Наполеона из Москвы) «Наполеон слишком привык к коротким кампаниям! Здесь ему – не Европа! Это – Россия! Вот выпадет снег – тогда посмотрим, кто чего стоит!»

(Наполеон – после сражения под Малоярославцем) «Эта каналья Кутузов не получит от меня новой баталии»

(Ответ Нея на предложение Милорадовича сдаться под Красным) «Маршал Франции не сдаётся!» (Le marechal de la France ne cede pas!)

(Кутузов – о ретирующемся Наполеоне) «Я мог бы гордиться тем, что я первый генерал, перед которым надменный Наполеон бежит!»

(Кутузов – на упреки в нежелании активно добивать бегущую на запад Великую армию) «Сами пришли – сами и уйдут»

(Кутузов – в письме жене) «Вчерась нашли в лесу двух французов, которые жарят и едят третьего своего товарища»

(Наполеон – главному инженеру Великой армии, генералу Эбле при сооружние мостов через Березину) «Долго, генерал, очень долго! Русские не заставят себя ждать!»

(Наполеон своей свите, когда он обманул адмирала Чичагова и успел-таки переправится через Березину при полном попустительстве Кутузова) «Смотрите, как проходят под самым носом противника»

(Адъютант Барклая-де-Толли В. И. Левенштерн об итогах березинской операции по поимке «злодея-басурмана» Буонапартии) «…Кутузов лишил армию лишней славы»

«… французов, как и женщин, нельзя оставлять без присмотра на слишком долгое время: они изменят тебе»! (Наполеон о необходимости немедленно покинуть остатки «Великой армии» ради личного контроля Парижа)

(Реакция Наполеона на заговор против него генерала Мале в Париже) «По сути нет никого, кем бы я мог заменить себя – ни в армии, ни в Париже»

(Наполеон об Эжене де Богарнэ во время рокового похода в Россию в 1812 г.) «Мы все совершали ошибки. Эжен – единственный, кто их не наделал»

(Мюрат, оставленный Наполеоном в армии за главного, после поспешной ретирады последнего из Сморгони в Париж) «… Служить далее этому безумцу – невозможно!..»

(Ответ Наполеона Мюрату) «Мюрат незаменим в атаке или, когда на поле боя все ладиться, но ему не хватает силы воли и твердости характера огрызаться в отступлении»

(Записка-сообщение Наполеона из Вильно в Париж по окончании Русского похода 1812 г.) «Армия сейчас не на параде…»

(Арман де Коленкур французскому послу в Варшаве аббату де Прадту на вопрос, что случилось с Великой армией в России?) «Все погибли»

(Кутузов о результатах Русского похода Наполеона в 1812 г.) «Карл XII вошел в Россию так же, как Бонапарте, и Бонапарте не лутче Карла из России вышел…»

(Александр I о Наполеоне) «Наполеон или я, я или он, но совместно мы не можем царствовать!»

Свет показывает тень, а правда – загадку

(Древнеперсидская поговорка)

Человек растет с детства

(Древнеперсидская поговорка)

Мы живем один раз, но если жить правильно, то одного раза достаточно…

(Древнеперсидская поговорка)

Все дело в мгновении: оно определяет жизнь

(Кафка)

Мой долг передать все, что мне известно, но, конечно, верить всему не обязательно…

(Геродот)

…Кто умеет остановиться, тот этим избегает опасности…

(Лао-Цзы)

Моему главному консультанту по Жизни – супруге Галине Владимировне, посвящаю…

Глава 1. …Возможности сторон (общая оценка и некоторые нюансы)

К вторжению в Россию Наполеон подготовил невиданную по мощи Великую армию.

в первый раз это горделивое название прозвучало в 1805 г. в ходе кампании, завершившейся разгромом русско-австрийской армии при Аустерлице… … Кстати, , напомним

По очень (!) разным (!) оценкам она насчитывала порядка тыс. чел. и примерно оруд. В тоже время, примерно половина из них (322 тыс.) были иностранцами, чья выучка и желание сражаться за интересы французского императора оставляли желать лучшего. В ее состав входили гвардия, данные о численности которой разнятся (36—47бойцов), 12 пехотных и 4 кавалерийских корпуса (от 32 до 40 тыс. всадн., причем, 1-й, 2-й и 3-й под началом Мюрата – от 21 до 32 тыс.; данные разнятся) 642—678 1378—1422 сильно сильно

…, с кавалерией не все было «хорошо». С подготовленными для войны лошадьми у Наполеона уже пару лет были заметные проблемы. Он, конечно, прилагал максимум усилий по закупке конского состава соответствующего качества, в первую очередь, для кавалерии Мюрата, причем, из разнообразных источников, но в целом решить проблему к началу войны с Россией так и не удалось, в частности, резервных (запасных) верховых лошадей для строевых частей Мюрата не хватило. А про тягловый «конский парк» (артиллерийский и обозный) и вовсе говорить не приходится. В конце концов, это очень сильно скажется на итогах этой тяжелейшей кампании. Причем, начнется этот необратимый процесс уже в самом ее начале, т.е. еще до того как начнутся активные масштабные боевые действия. А в ходе ретирады из Москвы уже будет ярко выраженная агония некогда лучшей в Европе наполеоновской кавалерии. Зато все хорошо было поначалу у ее начальника – неаполитанского короля маршала Мюрата. Оставив свою супругу Каролину регентшей, Мюрат отправился в очередной поход его тестя-императора как и подобает монарху. За ним следовал гигантский багаж, в котором нашлось место даже духам. Имелся также полный штат камергеров, конюхов, пажей, лакеев и лучших франко-итальянских поваров. Для очередного похода Мюрат даже придумал себе новую форму: сапоги желтого цвета, панталоны алые с золотыми галунами, мундир небесно-голубой, украшенный золотым позументом, а его доломан малинового бархата был подбит соболем; украшенная золотым позументом треуголка была огромных размеров, даже с точки зрения моды тех дней, и увенчана белыми страусовыми перьями, которые крепились большой бриллиантовой брошью; позолоченная сабля и золотой ремень были обрамлены бриллиантами, пистолеты, торчавшие из усыпанной самоцветами кобуры, были отделаны золотом, рубинами, изумрудами и сапфирами с бриллиантами. В поход неаполитанский король взял 60 (!) превосходных скакунов с попоной из тигровой шкуры, золотой уздечкой и золотыми стременами… Между прочим

и При этом количество некомбатантов (нестроевых) в эту численность не входит. Правда, реально в войне участвовало (сражалось) . чел. от 410 до 448 тыс (сведения расходятся и, пожалуй, единства по этому «щекотливому вопросу» не будет никогда) сильно пушек 1200—1350 (данные разнятся). заметно

Остальные остались на границах для прикрытия флангов наступающей армии и в резерве в Восточной Пруссии.

… историки до сих пор спорят о том, сколько же наполеоновских солдат на самом деле (!?) пересекло границы России… Впрочем,

Всю свою Великую армию Наполеон сконцентрировал между Вислой и Одером,разделив на три крупные группировки.

Наиболее сильной (северной) командовал сам французский император. В ее состав входили три пехотных и два кавалерийских корпуса, а так же наполеоновской армии – императорская гвардия (в том числе, Старая, Средняя и Молодая) 36—47 тыс. и 176 оруд. с 2 тыс. канониров. Всего – от 218 до 220 тыс. человек () при 527 пушках. (здесь и далее везде сведения об их численности колеблются: I-й – от 68 до 72 тыс. преимущественно французских ветеранов – Даву, II-й – от 35 до 37 тыс. – Удино и III-й – 37- 39 тыс. – Нея) (I-й и II-й Мюрата) святая святых (данные разнятся) в немалой степени французов

… о Старой Гвардии! В основном это были ветераны, сражавшиеся вместе с Наполеоном, начиная с Итальянского похода 1796 г. и прошедшие с ним «огонь, воду, » всех его крупнейших сражений. Несмотря на их возраст, едва ли какая-нибудь сила могла их одолеть. К тому же, именно они, эти ворчуны, в совершенстве освоили главную солдатскую науку – «науку» выживать! Эти люди могли неделями маршировать и сражаться, питаясь капустными листьями. Недаром говорили, что они могут выжить там, где с голоду дохнут даже крысы! Они не имели семей, которые бы привязывали их к месту. Они жили, чтобы сражаться и грабить… Кстати, а в будущем и медные трубы

В центре сосредоточилась группа войск под началом вице—короля Италии наполеоновского пасынка Эжена де Богарнэ. Здесь были сосредоточены два пехотных и один кавалерийский корпуса вместе с Итальянской королевской гвардией, т.е. от 80 до 82 тыс. чел. () с 208—218 оруд. (IV-й Итальянский – 41-45-46 тыс. – самого Богарнэ и VI-й Баварский – 25—27 тыс. – Сен-Сира) (III-й Мюрата) в основном баварцы и итальянцы (сведения расходятся).

И, наконец, на юге располагалась группировка из трех пехотных и одного кавалерийского корпусов ( – вместе с 159 пушками). (данные об их численности разнятся: V-й Польский – 35-36-38 тыс. – Понятовского, VII-й Саксонский – 17-25-36 тыс. – Рейнье/Ренье и VIII-й Вестфальский – 17,5—19 тыс. – Вандама/с августа Жюно) сильно (IV-й Лотур-Мобура – 6—8 тыс.) от 78 до 80 тыс. чел. саксонцы, вестфальцы, гессенцы, поляки и др. представители покоренной Европы

Эту группировку возглавлял вестфальский король младший брат Наполеона – Жером Бонапарт, тщеславный и амбициозный (), но не котировавшийся среди профессиональных военных, как полководец. Этот большой охотник до удовольствий быстро наделает кучу ошибок и, то ли разъяренный Наполеон отправит этого «знатного умельца задирать женские юбки» из армии с глаз долой, то ли он сам предпочтет заняться тем, что у него лучше всего получалось: «жить в кайф» под прикрытием брата-императора. Его заменит герцог д`Абрантес, генерал Жюно, ранее бывший заместителем у пасынка Бонапарта Эжена де Богарнэ – безусловный храбрец, один из самых старых близких друзей Бонапарта, еще со времен осады Тулона (!), прошедший с ним все (или почти все?) военные кампании. Но сейчас это был уже измученный и усталый человек, переживший несколько тяжелых ранений в голову, его воинский талант, то ли существенно померк, то ли был просто-напросто преувеличен? В силу ряда обстоятельств он совершит массу промахов ) и «благодарный» Бонапарт сделает из него «козла отпущений». так принято считать!? (наряду с Мармоном) (либо ему их припишут?

…, Наполеон прекрасно понимал, что его брат Жером – вояка никакой, а пасынок Эжен – всего лишь весьма толковый, решительный и исполнительный командир, но все же, не более того («звезд с неба не хватает»). А потому назначил к ним в начальники штабов своих лучших штабных офицеров – соответственно, Маршана – для брата и Дессоля – для пасынка… Между прочим

Два других корпуса – Х-й прусско-вестфальско-польский французского маршала Макдональда и ( XII-й) сугубо австрийский генерала от кавалерии князя Шварценберга прикрывали северный и южные фланги ударной группировки Великой армии. (29—32 тыс.) условно (30-32-34 тыс. чел.– данные разнятся )

… особо следует сказать об австрийском (вспомогательном) корпусе. Согласно подписанному в Париже 14 марта 1812 г. французским министром иностранных дел Маре и австрийским послом князем Шварценбергом австро-французскому договору 1812 г. (15 марта он был ратифицирован в Париже, а 26 марта – в Вене) Австрия обещала Наполеону военную помощь в случае войны между Францией и Россией. В течение двух месяцев император Франц I-й обязался выставить 30-тысячный корпус (27 бат., 44 эскадр. – драгуны, шеволежёры и гусары, 60 оруд. – 30 900 чел.) под командой австрийского генерала и подчинённый непосредственно Наполеону. В составе Великой Армии официального номера он не имел. Сохранил собственное командование и специфическую структуру: нач. штаба генерал-майор Штуттергейм, командующие дивизиями (фельдмаршал-лейтенанты Бьянки, Берзина фон Зигенталь, Траутенберг и Фримон), начальник резервной артиллерии генерал-майор Вахтенбург. Поскольку австрийское правительство стремилось избежать втягивания страны в серьёзный военный конфликт с Россией, то в июне 1812 г. канцлер Меттерних отправил в ставку Александра I-го в Вильно советника посольства в Санкт-Петербурге Лебцельтерна, который заверил царя, что австрийские войска не будут вести активных боевых действий при условии, что Россия «не будет смотреть на Австрию, как на врага». В результате потери австрийского вспомогательного корпуса в русской кампании составят не более 7 тыс. чел. Действуя совместно с саксонским корпусом генерала Рейнье против русской армии Тормасова, а затем и Дунайской армии Чичагова, он отступит на территорию Великого герцогства Варшавского. 28 декабря арьергард Шварценберга оставит пределы России, 30 января 1813 года по итогам Зейческого перемирия, австрийский князь сдаст без боя Варшаву и отойдет с корпусом в Австрию… Между прочим,

Оставшийся под Данцигом и вдоль Вислы резерв, чье качество большинством исследователей достаточно заурядным, насчитывал 90? -140? -165? тыс. солдат под общим началом маршалов Виктора ( – 33,5—34 тыс.) и Ожеро ( – ок. 60 тыс.), причем, из последнего лишь две дивизии входили на территорию России. Придет время, причем, весьма скоро, и именно эти солдаты заменят тех, что полягут на бескрайних просторах российской империи. принято считать (данные разнятся) очень сильно IX корпус XI корпус (порой, бездарно)

Несомненно, что качественно наполеоновская армия была хуже, чем она была в 1805 – 1806 гг.-х., да и в 1807 г. Тогда это вообще были лучшие солдаты в Западной Европе – прошедшие через горнило патриотического энтузиазма многолетних революционных войн под доходчивым во все времена лозунгом-девизом («Отечество в опасности!»). Из французских частей, не считая кавалерии, ветеранами были укомплектованы лишь I-й армейский корпус Даву и частично IV-й армейский корпус Богарнэ. Они считались лучшими солдатами Наполеона, кроме, гвардии, конечно. II-й (Удино) и III-й (Нея) корпуса в основном состояли из новобранцев. «Patrie en danger!»

В самом лучшем случае – лишь половину численности Великой армии составляли природные французы: по некоторым данным их могло быть порядка 150—155 тыс. Впрочем, поскольку совершенно точных данных нет, то не известно от какой цифры вторгнувшихся войск на территорию России ее считать?

… наличие большого числа новобранцев в немногочисленных чисто французских полках объяснялось продолжением французским императором войны с Испанией. Там ему приходилось держать 150-200-300 (?) -тысячную армию, где было немало французских частей, во главе с Массена, Сюше, Сультом, Мармоном и первоклассными генералами Бонэ, Деканом, Клозелем, Рейлем, Суамом, Томьером, Топеном, Фуа, и др., чьи имена для широкой публики не столь на слуху. При этом, среди маршалов по праву входили в число Кстати, (по данным) очень разным первые трое лучших…

Остальные части были укомплектованы иностранцами, набранными (рекрутированными) в разных странах Европы – союзных и вассальных Франции. В них служили знаменитые прусские черные гусары, голландские и польские уланы, австрийские драгуны, португальские егеря, а также итальянцы, венгры, бельгийцы, хорваты, литовцы, швейцарцы и немцы из разных государств (баварцы, вестфальцы, вюртембержцы, саксонцы и прочие, пардон, «немцы»).

…, одних только представителей германских народов в Великой армии было целых 5 (!) корпусов! корпус , состоявший из двух пехотных и одной кавалерийской дивизий, всего ок. чел. корпус , состоявший из двух пехотных и одной кавалерийской дивизий, всего ок. . корпус , состоявший из двух пехотных и одной кавалерийской дивизий, всего ок. . чел. корпус , состоявший из трех пехотных и одной кавалерийской дивизий, всего ок. . чел. Условно корпус, , состоявший из трех пехотных и одной кавалерийской дивизий, всего . чел. Итого: примерно тыс. человек. Много это – Между прочим VI VII VIII X XII Баварский 25 тыс. Саксонский 17 тыс. чел Вестфальский 18 тыс Прусский 32,5 тыс Австрийский от 31 до 34 тыс 126,5 или мало!?.

Наиболее надежными принято считать лишь французские и, отчасти, польские части князя Юзефа Понятовского. Многие из поляков сражались за Францию, еще начиная с первых революционных походов 1792 г., и их уланы слыли в Европе одними из лучших. Поляки будут сражаться достойно, особенно под Смоленском, но после заметных потерь под Миром и Романово – на Бородинском поле они будут на вторых, если не на третьих ролях. (в зависимости от ситуации)

…, еще в 1807—1808 гг. Наполеон приказал воссоздать национальную польскую армию по образцу французской. Всего было собрано ок. 50 тыс. опытных бойцов: 35 тыс. пех., 12,5 тыс. кавал., 3,5 артиллеристов и 800 саперов. Они прекрасно зарекомендовали себя в тяжелейшей Испанской кампании Бонапарта в 1808—1809 гг. В роковом мероприятии Наполеона – походе на Москву в 1812 г. – участвовали как отдельный V корпус Ю. Понятовского (3 пех. дивизии и 1 кавалер. дивизия), так и несколько пехотных и конных бригад разбросанных по наполеоновским корпусам, в том числе, Макдональда и Виктора. Ими руководили такие многоопытные командиры как Домбровский, Зайончек, Рожнецкий и др. Польское панство давно мечтало о войне с Россией и поход на Москву был для них несказанной радостью. По очень разным данным всего под знаменами Бонапарта тогда встало от 85 до 120 тыс. поляков. Принято считать, что в Россию вторгнется лишь 35 тыс. Восходящая звезда польской поэзии Адам Мицкевич воспел это событие в поэме с патетико-патриотическим названием… «Пан Тадеуш»! Особенно хороши были 10 полков польских улан, входивших в элиту наполеоновской армии: их владение пиками считалось в ту пору образцовым и донские казаки им в этом уступали. Недаром уже во время легендарных «Ста дней» Наполеона Бонапарта отборный гвардейский полк польских улан принял участие в его последней кампании, играючи отразил атаку знаменитых «шотландских серых» драгун при Ватерлоо и полностью полег в неистовых кавалерийских атаках маршала Нея на британские каре Веллингтона на плато Мон-Сен-Жан и, прикрывая отход Бонапарта с поля той роковой для него битвы. Тем самым именно они поставили своего рода «красивую точку» в многолетней борьбе поляков за свободу своего Отечества – Речи Посполитой… Кстати сказать Польский

В кавалерии высоко котировались саксонские кирасиры, а в пехоте – уверенно смотрелись вюртембержцы. Неплохо могли сражаться итальянцы из корпуса наполеоновского пасынка Эжена де Богарнэ, а вот на остальных зачастую особо полагаться не приходилось. Их ратное мастерство, порой, оставляло желать лучшего и они скорее годились в некомбатанты . А о взятых насильно испанцы и португальцы и вовсе принято писать, что они стремились дезертировать при любом удобном случае. Впрочем, все это сугубо «оценочные суждения». (нестроевые части)

Чисто иностранными были войска у Сен-Сира (исключительно баварцы), Рейнье (только саксонцы), Жюно (лишь вестфальцы) и Макдональда (пруссаки, баварцы, вестфальцы и немного поляков). Разношерстный состав был у: Мюрата (две трети – французы), Удино (одна треть – швейцарцы, хорваты и поляки), Ожеро (одна треть – «различные» немцы и итальянцы), Богарнэ (больше трети – итальянцы, испанцы, далматинцы, хорваты), Виктор (три четверти – «прочие немцы»), а у Нея почти половину его сил составляли вюртембрежцы, иллирийцы и португальцы.

Многочисленные австрийцы с пруссаками явно не собирались слишком усердствовать в войне против вчерашнего союзника – русского царя, недавно так по-братски опекавшего прусского короля-неудачника, томно заигрывавшего с его, увы, покойной супругой-красавицей. (вместе – почти 67 тыс. чел.) (Луиза умерла в 1810 г. строго-настрого наказав своему мужу-подкаблучнику поквитаться с «корсиканским чудовищем» за «вселенский позор» Пруссии в 1806 г.)

историки до сих спорят о большой целесообразности включения французским императором в 1812 г. в состав Великой армии австрийских и прусских воинских контингентов со своим командованием. Не исключено, что для этого шага мог быть сразу ряд причин. По дипломатическим соображениям для него было важно использовать бывших русских союзников, тем самым, он показывал Александру I: вся континентальная Европа идет войной на него, даже бывшие друзья. 2 (15) августа 1811 г. в разговоре с русским послом А. Б. Куракиным Наполеон говорил: «Пруссия не забыла, что вы взяли у нее Белосток, а Австрия помнит, что для округления границ вы охотно отрезали у нее несколько округов Галиции». Французскому императору было важно окончательно развести Пруссию и Австрию с Россией, замутив между ними кровавую ссору, после которой уже не могло быть и речи об их союзе против него. В тоже время, таким шагом, он мог рассчитывать застраховать свои тылы, поскольку эти два корпуса превращались в заложников верности Наполеону их собственных монархов. И все же, размещение этих двух корпусов на флангах в грядущей военной кампании обернулось для него стратегической ошибкой. Суть которой, правда, стала видна только в конце похода, когда полная победа русской армии стала для его союзников неоспоримым фактом. А так почти всю кампанию и пруссаки, и австрийцы, хоть и весьма вяло, но, все же, «воевали» против русских. Зато когда катастрофа Великой армии стала свершившимся фактом – она ретировалась из Москвы – они начали готовиться вот-вот обнажить фланги спасавшихся бегством остатков некогда громадной армии французского императора… … Кстати сказать,

Командный состав Великой армии имел за своей спиной серьезную боевую школу и обладал огромным опытом ведения военных действий, а солдаты в целом верили в счастливую звезду своего императора. (особенно французы и поляки)

Недостаток качества должно было заменить количество.

Главной слабой стороной Великой армии являлась ее разноплеменность и разнородность. Это огромное, разноязыкое воинство не было рассчитано на затяжные войны. Оно нуждалось в быстром и решительном успехе: разгроме основных сил противника в генеральном сражении, не проникая вглубь необъятных просторов российской империи.

В отличие от наполеоновских полчищ, собранных со всей порабощенной Европы, армия в России являлась практически однонациональной , исключения составляли уланские полки, где много было поляков, и полки национальных формирований иррегулярных войск – башкиры, тептяри, мещеряки (мишари), калмыки, крымские татары – малополезные в серьезных масштабных столкновениях в открытом поле, но незаменимые в разведке, преследовании и, конечно, диверсионно-«партизанской» войне, а также, в… грабежах и мародерстве. (не зря ее принято называть русской)

В русской армии того времени была целая плеяда талантливых генералов – Барклай, Ермолов, Милорадович, Багратион, Раевский, Остерман-Толстой, Дохтуров, Коновницын, Неверовский, Кутайсов, Голицын, атаман Донского казачьего войска Платов, братья Тучковы и очень многие другие, чьи имена, к сожалению, не столь на слуху и знакомы лишь знатокам отечественной военной истории. Все они мало в чем уступали французским военачальникам Бонапарта, имея богатый опыт боевых действий против наполеоновской армии, а кое-кто еще и со времен восхитительного Итальянского и драматического Швейцарского походов неистового старика Souwaroff, нагнавшего тогда страху на французское общество и показавшего ее полководцам, что русские особо хороши в ближнем бою, поскольку умеют «бесподобно наматывать на свои тульские штыки вражеские кишки», как на привычных им равнинах, так и в менее комфортных горах. Теперь, когда воевать предстояло уже не на далекой чужбине, где все могло кончиться дипломатическим торгом или прочими «цивилизованными штучками», а на необъятных просторах России-«матушки», армия, охваченная патриотическими чувствами, была готова на великие подвиги.

… театром военных действий на европейской территории России станет огромное пространство от Немана и Западного Буга на западе до Москвы на востоке, от Риги на севере до Луцка на юге. В природно—географическом плане оно разделялось на две части районом Полесья, изобиловавшим лесами и труднопроходимыми болотами. Естественными оборонительными линиями на этом участке являлись реки: Неман, Западная Двина, Днепр и Березина. Особое стратегическое значение в качестве узловых пунктов приобретут Вильно, Минск, Борисов, Смоленск и Москва… Между прочим,

В 1810 г. военным министром России стал известный военачальник генерал Барклай-де-Толли. Он уже встречался и с Наполеоном, и с его маршалами на полях сражений и понимал причины постоянных побед французов. Барклай считал, что русская армия сможет противостоять Наполеону только после существенных реформ. Он сделал все, чтобы провести их в кратчайшие сроки. С его именем принято связывать значительное увеличение армии. Численность гвардии, весьма поредевшей после «мясорубок» Аустерлица и Фридланда, где ее, отчаянно латая «дыры» и «бреши», бросали в самое пекло, была доведена до 12 отборных пеших и конных полков: ок. 15 тыс. пех. и ок. 5 тысяч кавал. – всего примерно 20 тыс. чел., что примерно соответствовало численности всей императорской гвардии Наполеона (Старой, Средней и Молодой), дошедшей в 1812 г. до Москвы. По примеру французской армии были созданы постоянные крупные соединения – мощные корпуса и более маневренные дивизии. В каждый корпус входили две пехотные и одна кавалерийская дивизия, а также две артиллерийские бригады вместе с батареей на конной тяге. Это позволяло корпусам самостоятельно действовать на поле боя.

Более сбалансированным стало соотношение в пехоте гренадер к егерям ). Количество полков последних увеличилось. Батальонные колонны окончательно признали основным видом построения для ведения боевых действий пехоты, которая стала истиной «царицей полей». С вооружения наконец сняли совершенно бесполезные в условиях новой боевой тактики алебарды. Большая часть пехоты получила разработанные в 1808 г. тульскими оружейниками более современные мушкеты с уменьшенным с 19-мм до 17,8 калибром, менее тяжелые (не 5,16 кг а 4,46 кг), с наибольшей дальностью стрельбы в 300 шагов, максимальной эффективностью до 100 шагов и скорострельностью – 2 выстрела в мин. По весу, начальной скорости пули и кучности стрельбы они не уступали зарубежным аналогам. Принятый на вооружение нарезной карабин по своим тактико-техническим данным мало отличался от французского: дальность – 1000 шагов, максимальная эффективность – 500 шагов. () Но в тоже время до конца провести перевооружение пехоты новым оружием не удалось (только на половину) и на вооружении у пехоты встречались ружья 28 различных калибров! Понятно, что обеспечить действующую армию таким разнообразием боеприпасов было затруднительно. К тому же, недостатком оказалось использование старого штыка – более короткого, чем французские, и разработанного еще под старые, более длинные ружья, что особенно скажется при отражении атак вражеской конницы. (крупных и мощных бойцов – главной ударной силы среди пехотинцев) (ловких и быстрых воинов – готовых на действия в рассыпном строю и на стремительные маневры с индивидуальным боем (за основу были взяты французские ружья образца 1777 г. и английские – 1794 г.) почти По некоторым данным насыщенность наполеоновской армии нарезными ружьями была несколько ниже, чем в русской.