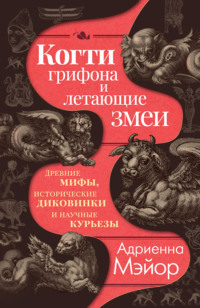

Kitabı oxu: «Когти грифона и летающие змеи. Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы», səhifə 3

3. Золотое руно

Истоки традиционных сказаний о поисках золотого руна неясны. Мы знаем, что в поисках этого драгоценного предмета Ясон и аргонавты переплыли Черное море и оказались в стране золотых сокровищ – Древней Колхиде (современной Грузии), а также что эта история – один из древнейших греческих мифов. Полагают, что в форме устного эпоса он существовал еще до гомеровских поэм (VIII–VII вв. до н. э.). Его письменная версия – «Аргонавтика» Аполлония Родосского – относится к III веку до н. э., но отдельные сцены устных преданий об аргонавтах можно найти в росписях ранних ваз, датируемых V веком до н. э.

Захватывающее плавание, посвященное поискам золотого руна, относится к микенскому периоду бронзового века. В повествовании есть ряд волшебных и мифологических эпизодов, явно вымышленных рассказчиками, но вместе с тем оно представляет собой подлинную сокровищницу исторических, этнографических, географических и естественно-научных сведений. Древнегреческие путешественники довольно рано познакомились с дальними берегами Черного моря, но еще раньше до них начали доходить слухи об этих местах. В некоторых архаических греческих мифах сохранились имена собственные из черкесского и абхазского языков Колхиды и Кавказского региона.

Некоторые современные ученые истолковывают золотое руно, которое искали аргонавты, как общий символ богатства Колхиды, славившейся добычей золота. Однако происхождение и суть этого символа еще в древнеримские времена разъяснили натуралист Плиний и географ Страбон, уроженец Понта на южном побережье Черного моря, бывавший в соседней Колхиде. «Говорят, – писал Страбон, – что в их стране горные потоки выносят на поверхность золото и варвары добывают его с помощью решета и ворсистых шкур, откуда и возник миф о золотом руне».

Наиболее полное объяснение местных традиций, связанных с мифом о золотом руне, дает римский историк Аппиан (р. ок. 95 г.). Жители Сванетии в Западной Колхиде погружали в ручьи и реки овечьи шкуры, чтобы собирать с их помощью крупицы золота, которые приносили спускающиеся с гор потоки. После этого шкуры развешивали на ветвях для просушки. Этим древним методом до сих пор пользуются жители горных деревень Сванетии. Представляется вполне правдоподобным, что такой же метод могли использовать и в бронзовом веке. Современные геологи подтверждают сообщения о наличии золотой пыли в реках Западной Колхиды. Очевидно, в один прекрасный день древние люди обнаружили, что, когда они полощут свежевыделанные шкуры в наполненных золотой взвесью быстрых потоках, к овечьей шерсти пристают частицы золота.

В архаический период, когда греческие искатели приключений впервые доплыли до Колхиды, а затем принесли на родину рассказы о ее богатствах, таинственное золотое руно, вероятно, еще оставалось для них смутным слухом, неясным образом связанным со сказочным золотом Колхиды. Золотое руно изображали в виде бараньей шкуры из чистого золота, висящей на ветке дерева под охраной змеи. Позднее греческие путешественники услышали рассказы о том, как местные жители добывают золото, а некоторые увидели этот процесс собственными глазами. В VII веке до н. э. греки основали вдоль побережья Колхиды торговые колонии, чтобы добывать драгоценное скифское и кавказское золото. Но тайна «золотого руна» очаровала греков задолго до того, как они познакомились со способом намывания золота с помощью овечьей шкуры.

Справа: фигурка птицебарана (Республика Грузия). Слева: типичное изображение золотого руна (статуя в Батуми, Грузия).

Рисунки Мишель Энджел

Этот способ добычи золота долгое время казался грекам загадочным, поскольку у них на родине ничего подобного не существовало – Греция всегда импортировала золото из других стран. Следует заметить, что упомянутый метод работает только в определенных географических и геологических условиях, а именно при насыщении рек и ручьев золотоносным песком. Этот песок вымывается потоками воды в тех местах, где магматические горные породы густо пронизаны прожилками золота. Похожие геологические условия в свое время стали причиной золотой лихорадки на старом американском Западе – множество людей тогда бросились добывать рассыпное золото в реках и ручьях. Но на знаменитых золотых приисках Скифии в засушливых среднеазиатских пустынях овечья шкура была бесполезна. Там, чтобы получить рассыпное золото, старатели бронзового века просеивали сухой песок, переместившийся в процессе эрозии в бесплодные долины вдоль Великого шелкового пути под Алтайскими («золотыми») горами.

Среди небольших золотых и бронзовых фигурок баранов, найденных при раскопках в Древней Колхиде, есть любопытные артефакты, которые археологи называют «птицебаранами», поскольку они напоминают баранью голову, соединенную с хвостом птицы. Но теперь, когда мы знаем, как добывали золото в этом регионе, мы можем предположить, что эти фигурки на самом деле представляют собой не составленного из отдельных частей «птице-барана», а нечто иное.

Скорее они напоминают снятую с барана шкуру с сохраненной рогатой головой. Это довольно распространенный способ демонстрации и идентификации шкур разных животных: вспомните, например, как обычно выглядит лежащая на полу медвежья шкура. На древнегреческих вазах золотое руно изображали в виде бараньей шкуры с головой и рогами, висящей на дереве, либо в руках у Ясона. Текстура колхидских статуэток, возможно, указывает на попытку имитировать крупицы золота. Хотя однозначно доказать это невозможно, мы можем с достаточной долей уверенности предположить, что фигурки так называемых птицебаранов Колхиды изображают золотое руно.

4. Когти грифона и рог единорога

Как получилось, что достопочтенный святой Катберт, родившийся около 634 года в Северной Англии, стал обладателем не одного, а целых двух когтей легендарного грифона? И стоит заметить, это были не единственные образцы когтей грифона в средневековой Европе – одним таким когтем, предположительно привезенным из Персии, также владел Карл Великий. Я решила разобраться в истории этих реликвий.

Со времен Античности легенды описывали грифона как существо с львиным телом и головой и с изогнутым, как у орла, клювом. Считалось, что грифоны обитают в Центральной Азии вдоль Великого шелкового пути и охраняют золото. В рассказах средневековых путешественников обитающий на земле грифон слился с гигантской птицей рух из арабских мифов, способной уносить в когтях овец и людей. Говорили, что грифоны откладывают яйца в гнездах на земле в пустынях Азии. Что примечательно, среди сокровищ Катберта были не только когти грифона, но и пара грифоньих яиц, о чем упоминает составленная в 1383 году опись его святилища в Даремском соборе. Яйца давно исчезли, но одним из принадлежавших Катберту когтей грифона можно полюбоваться в Британском музее вместе с другими средневековыми грифоньими реликвиями.

Катберт, самый известный из средневековых кельтских святых, путешествовал, проповедовал и творил чудеса в Северной Англии и Юго-Восточной Шотландии. В пожилом возрасте Катберт жил отшельником на скалистом острове недалеко от Линдисфарнского монастыря, основанного примерно в 634 году на святом острове Линдисфарн у побережья Нортумберленда. Катберт умер в 687 году, вскоре после того, как стал епископом Линдисфарна. Его тело было похоронено в обители в дубовом гробу. Когда в 698 году гроб открыли, оказалось, что тело не разложилось, – типичный признак святости. Могила Катберта стала местом паломничества. Беда Достопочтенный сообщает о множестве совершенных им чудес. Примерно в 710 году в память о Катберте было создано превосходно иллюминированное Линдисфарнское Евангелие.

Коготь грифона святого Катберта. Британский музей, OA24. Подарен музею сэром Джоном Коттоном, поступил в коллекцию в 1753 г.

По мере того как посмертная слава Катберта росла, вокруг его культа накапливались дорогие пожертвования. Нападение викингов на монастырь Линдисфарн в 793 году положило начало эпохе жестоких набегов. После очередного вторжения в Линдисфарн в 875 году монахи вывезли останки святого, чтобы уберечь их. Тело и сокровища Катберта отправились в путешествие по северо-востоку Англии – монахи извлекли их из земли и несколько раз перезахоранивали в разных местах. Мы знаем, что тело и реликвии Катберта были похоронены в Дареме примерно в 882–883 годах, а в 995 году перевезены в Рипон. Совершив еще несколько путешествий, в 1104 году тело Катберта вернулось для перезахоронения в Даремский кафедральный собор.

Почти 300 лет спустя в описи Даремского собора от 1383 года среди сокровищ Катберта упомянуты два «когтя грифона» и два «яйца грифона». В Средние века полагали, что яйца грифона защищают от ядовитых змей, а когти грифона пользовались особым спросом, поскольку они, согласно поверьям, могли проявить или нейтрализовать яд в напитке.

Как же Катберту достались эти экзотические сокровища? При жизни и после смерти он, бесспорно, немало попутешествовал. Но никогда не покидал Британских островов. Однако на протяжении многих веков Катберту преподносили ценные предметы из золота, серебра, слоновой кости и драгоценных камней, прекрасные вышитые облачения из византийского шелка, редкие рукописи, диковинки из далеких земель и другие сокровища. Вероятно, драгоценные когти и яйца грифона тоже были пожертвованы святилищу Катберта в Дареме через много лет после смерти святого богатыми почитателями, заполучившими их во время Крестовых походов в XI–XIV веках.

В позднем Средневековье реликвии, связанные с грифонами, стали цениться в Европе особенно высоко. Эти диковинки привозили первые путешественники, побывавшие в Азии, а также паломники и крестоносцы, возвращавшиеся из Святой земли. Многие предметы, обозначенные в описях средневековых церквей и кабинетов диковин как «яйца грифона», на самом деле были незнакомыми европейцам страусиными яйцами. В описи церкви Святой Троицы в Ковентри от 1442 года упомянуто «белое яйцо грифона»; такое же яйцо хранилось в Йоркском соборе, а Джон Хилл из Спэкстона в 1434 году завещал чашу из яйца грифона своему сыну. Более редкими «яйцами грифона» были большие окаменелые яйца динозавров из Джунгарской пустыни и Гоби, собранные вдоль Великого шелкового пути. Еще одним излюбленным сувениром было «перо грифона» – на самом деле листья пальмы рафии с Мадагаскара, раскрашенные наподобие гигантских перьев. «Когти грифона» также пользовались огромной популярностью. Летописец-геральдист Джерард Ли писал в 1563 году: «У меня есть коготь одной из его лап, и, если судить по его виду, они [грифоны] должны быть размером с двух львов». Когтями грифона владели Колледж Тела Христова в Кембридже и Королевский колледж в Оксфорде. А во Франции три когтя грифона из сокровищницы кафедрального собора Байе в праздничные дни выставлялись на алтаре. В 1716 году леди Мэри Уортли Монтегю, путешествуя по Дунаю, видела «потрясающий коготь в золотой оправе, который называли когтем грифона».

Я обнаружила, что одним когтем грифона также владел император Карл Великий (748–814). В монастырских описях 1505 и 1534 годов говорится, что в базилике Сен-Дени под Парижем хранились принадлежавшие Карлу Великому коготь грифона и шахматная фигура из слоновой кости с замысловатой резьбой. Голландский путешественник Арнольд ван Бухель писал в 1585 году, что видел оба этих предмета. Подробное описание когтя есть в описях 1625, 1634, 1746 и 1915 годов. Принадлежавший Карлу Великому коготь грифона установлен на позолоченной медной подставке в виде лапы хищной птицы, а его острие украшено маленьким шариком с фигуркой орла. На самом деле коготь представляет собой рог бизона неизвестного возраста и происхождения. Медная подставка, судя по стилю, изготовлена примерно в начале XIII века.

В 1789 году, в бурные времена Французской революции, кубок Карла Великого из когтя грифона был вывезен из Сен-Дени. В 1794 году его нашли и передали на хранение в Кабинет медалей9 Национальной библиотеки, где он находится до сих пор вместе с другими сказочными реликвиями Сен-Дени. В 1813 году сэр Джон Рересби посетил Сен-Дени и с изумлением осмотрел принадлежавший Карлу Великому коготь грифона «размером с коровий рог». В 1884 году антиквар Эдвард Пикок записал, что коготь грифона был подарен «Императору Карлу Великому Персидским монархом».

Карл Великий действительно получал подарки от багдадского халифа Харуна ар-Рашида во времена союза Каролингов и Аббасидов в 797–801 годах. Среди великолепных даров, посланных Харуном ар-Рашидом Карлу Великому, были роскошные шелка, экзотические благовония, шахматы из слоновой кости, живой слон по имени Абдул, огромный пышный шатер, замысловатые механические часы и «резной рог из слоновой кости». Представляется правдоподобным, что предмет, идентифицированный как коготь грифона, был одной из самых ранних реликвий Карла Великого и, возможно, подарком халифа. Грифоны с древних времен встречаются в персидском искусстве. Мы знаем, что строительство церкви Сен-Дени было закончено при Карле Великом и что он присутствовал на ее освящении в 775 году. Возможно, именно тогда он пожертвовал церкви некоторые драгоценные предметы, полученные от халифа. Записи также утверждают, что внук Карла Великого, Карл Лысый (823–877), передал Сен-Дени крупную коллекцию сокровищ и реликвий своего деда.

Кубок Карла Великого, изготовленный из когтя грифона. Trésor de Saint-Denis, Bibliothèque nationale de France, Monnaies, Médailles et Antiques, Saint-Denis 1794, приобретен в 1794 г.

В большинстве случаев из так называемых когтей грифона делали богато украшенные кубки для питья, наподобие уже упомянутого кубка Карла Великого. Изучение многочисленных экземпляров в Британском музее показывает, что на самом деле они изготовлены из отделанного золотом и серебром рога африканского буйвола или азиатского водяного буйвола, обитающих в Африке и Индии. Еще один старейший образец кубка из когтя грифона находится в Корнелимюнстере в Ахене (Германия), где располагалась резиденция Карла Великого. Церковь в Корнелимюнстере была основана в 814–817 годах сыном Карла Великого, Людовиком. Коготь, согласно легенде, принадлежал святому Корнелию, принявшему мученическую смерть в 253 году. Корнелий получил коготь от грифона, которого излечил от эпилепсии, и святого всегда изображали с кубком из грифоньего когтя в руках. В действительности кубок сделан из рога азиатского водяного буйвола и был, возможно, приобретен монастырем в Ахене в IX веке вместе с головой Корнелия, которую перенесли туда из гробницы в Италии. Позже, в XV веке, кубок украсили серебром и выгравировали на нем изображение Корнелия. Поразительно то, что два очень старых кубка из когтя грифона, связанные с Карлом Великим и с Корнелием, оказались в одном месте примерно в одно и то же время.

Если кубки из бычьего рога, выдаваемого за коготь грифона, такие как кубки Карла Великого и Корнелия, встречаются сравнительно часто, то артефакты, подобные изогнутому когтю грифона святого Катберта, напротив, довольно редки. Коготь грифона святого Катберта, хранящийся в Британском музее, имеет длину чуть более 60 сантиметров. Ученые установили, что на самом деле это рог альпийского горного козла. Однако рога горного козла темно-серые, толстые и с выраженно ребристой поверхностью, а этот рог гладкий, тонкий и больше напоминает старую слоновую кость. Специалисты выяснили, что ребристая кератиновая оболочка рога была удалена, однако на нем еще можно различить следы наростовых валиков.

Мне удалось найти сведения еще только об одном длинном изогнутом «когте грифона», похожем на коготь, принадлежавший Катберту. Он также относился к довольно раннему периоду и выставлялся в Брауншвейгском соборе в Брауншвейге (Германия), которому был подарен Генрихом Львом (1129–1195). Генрих приобрел эту диковину во время паломничества в Иерусалим в 1172 году. В 1906 году Джон Виникомб писал, что этот коготь, скорее всего, представляет собой рог антилопы, поэтому мы можем предположить, что он наверняка был похож на длинный коготь грифона Катберта. Судьба этого когтя неизвестна, поскольку сокровища собора были утрачены после прихода к власти нацистов.

Перемещения реликвии Катберта отследить намного легче. На серебряном ободе у основания рога есть надпись: GRYPHI UNGUIS DIVO CUTHBERTO DUNELMENSI SACER10. Согласно средневековым преданиям, если святой человек, такой как Корнелий, исцелял грифона, тот мог в благодарность преподнести ему свой коготь. Поскольку Катберт был известным чудотворцем, возможно, когда-то существовала история о том, как он вылечил раненого грифона и получил от него в награду пару когтей и два яйца.

В описи Даремского собора от 1383 года упоминается простой «серебряный обруч» на одном из когтей грифона Катберта, вероятно, сделанный для удобства демонстрации. Серебряная полоска с надписью была добавлена позже, где-то между 1575 и 1625 годами, после того как реликвию приобрел сэр Роберт Брюс Коттон (1571–1631), заядлый коллекционер окаменелостей, римских монет, антикварных диковинок и редких драгоценных рукописей.

Но как коготь попал в руки Коттона? В бурную эпоху Реформации, когда Генрих VIII порвал с католической церковью и в 1536–1540 годах приказал распустить монастыри, многие церковные сокровищницы оказались расхищены, святыни и ценные рукописи распродавались, а вырученные средства шли королю. Даремский собор и сокровища Катберта были разграблены в 1537–1538 годах. Коттон задался целью вернуть драгоценное Линдисфарнское Евангелие и связанные с ним тексты, посвященные Катберту, – вероятно, тогда же им был приобретен и коготь грифона, переживший разорение святилища. Мы знаем, что в 1631 году коготь грифона унаследовал сын Роберта, сэр Томас Коттон, который умер в 1662 году и передал его своему сыну сэру Джону Коттону, а тот, в свою очередь, в 1701 году подарил коготь английскому парламенту. Когда в 1753 году был основан Британский музей, парламент поместил реликвию туда.

Сокровища Сен-Дени и Карла Великого также пережили неспокойные времена: многие священные старинные предметы были уничтожены или похищены в период Религиозных войн во Франции (1562–1598) и во времена Французской революции (1789–1799). Некоторые сокровища были помещены на хранение в Национальную библиотеку Парижа в 1791 году, другие – в Лувр в 1793-м. Большая часть ценной коллекции Карла Великого, включая кубок из когтя грифона, сейчас находится в Кабинете медалей.

Просматривая опись сохранившихся сокровищ Сен-Дени, составленную в 1915 году Мартином Конвеем, я заметила, что в сказочной коллекции Карла Великого, пожертвованной церкви его внуком Карлом Лысым, помимо когтя грифона упомянуты также несколько слоновьих зубов и рог единорога. Рог единорога выставлялся в Сен-Дени по праздникам вплоть до XVI века. Сегодня спирально закрученным рогом, длина которого составляет чуть более 2 метров, можно полюбоваться в Музее Средневековья в Париже. Этот рог, как и коготь грифона, Карлу Великому подарил «Аарон, царь Персии», то есть Харун ар-Рашид, в 807 году. История этой реликвии такова.

Рога единорогов нередко преподносили в качестве дипломатических подарков, и в кабинетах диковин и церковных сокровищницах они занимали такое же почетное место, как и реликвии, связанные с грифонами. Считалось, что рог единорога обладает магической и целебной силой. На самом деле это были рога нарвалов – небольших арктических китов с единственным длинным спиральным бивнем. В Европу эти рога привозили с северных морей, омывающих Гренландию и Россию, поэтому трудно представить, чтобы бивень нарвала оказался подарком багдадского халифа. Но были ли в Европе в раннем Средневековье китобои? Я выяснила, что скандинавы издревле занимались китобойным промыслом, а баскские китобои отплывали из Байонны уже в XI веке. Но как обстояли дела в эпоху Каролингов? Заинтригованная, я решила изучить вопрос глубже.

К своему изумлению, я обнаружила, что само аббатство Сен-Дени в раннем Средневековье занималось китобойным промыслом. Начиная с 832 года монахам принадлежал порт на полуострове Нормандия, куда доставляли и где свежевали туши китов. Остается лишь догадываться, каким образом по дороге из ледяных северных морей к берегам Нормандии бивень нарвала, сохраненный в качестве сувенира неизвестным китобоем в IX веке, оказался в ковчеге со святыми реликвиями под видом рога единорога, принадлежавшего Карлу Великому.