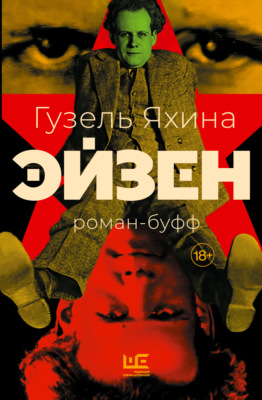

Kitabı oxu: «Эйзен», səhifə 6

Рорику хотелось расколотить эти фотографии – не просто разбить, а разнести вдребезги. Сгорая от стыда за собственную испорченность, воображал, как полученной стеклянной крошкой посыпает любимое кресло Мама́ – и она, усевшись поудобнее для очередного рассказа, в полной мере ощущает драматичность повествования…

О жизни Рорика-подростка Мама́ знала только из его писем, но докладывала в таких подробностях и с таким чувством, словно жили они всё время под одной крышей, неразлучно и душа в душу. И снова: ни капли лжи, но всё – неправда. Виртуозное уменье. Некоторые гости дома и не догадывались, что сын без году неделя как переехал в Петроград, а Юлия Ивановна вот уже почти десять лет как выслана из мужнего дома в Риге.

Лицемерила ли мать? Рорик тогда впервые разрешил себе задаться подобным вопросом. И не смог ответить утвердительно. Мама́ не играла – сначала она многажды пересказывала тот или иной сюжет, обкатывая на слушателях меру правды и вымысла, а после начинала верить в сотворённое. Совершенно искренне. Всё, что мешало этой искренности, стирала из памяти напрочь.

А вот он сам, пожалуй, становился лицемером. И всё потому, что его мозг не умел забывать. Память у него была не просто блестящая – феноменальная. И эта память не могла вырезать ненужные воспоминания, даже если сам Рорик этого желал.

Как бы хотелось ему забыть про исчезающую мать при первых признаках его болезни! Но помнил. Помнил – и всё же медово улыбался гостям и опускал очи долу, когда Мама́ принималась за свои байки, а после её выступления улыбался и ей, особенно медово. Бранные слова – самые перчёные из перчёных – вертелись на языке, надёжно прикрытые сжатыми зубами и улыбающимися губами. Знал: никогда не осмелится не то что поругаться с матерью, а даже выругаться при ней.

Как бы хотелось выбросить из головы её базарные крики, когда собачилась с отцом ночами – да так громко, что слышно было даже на улице, – и фурией носилась по коридору, грозя скинуться с лестницы! Но не мог. Помнил – и всё же открывал перед ней двери (только сам, никому другому не позволяя), и подавал пальто (и это сам), и учтиво предлагал согнутый локоть для опоры на прогулке. Как юный паж – обожаемой королеве. Рука твердела от неприятности касания, а лицо благостно сияло. Наблюдатели их отношений млели. А главное, млела Мама́.

Это ли не лицемерие? Однако иначе не получалось. Почему? Не знал ответа.

Тогда-то впервые и пришло Рорику на ум слово «маска»: вожделенный театр переставал быть отдельной частью жизни, а сплавлялся с ней.

Маска – не это ли была суть клоуна, хоть белого, хоть рыжего, а хоть и любых других мастей? А значит, его, Рорика, собственная суть. Маска – не это ли был самый важный жизненный рецепт? Главный и сокровенный урок Мама́ обожаемому сыну?

Он стал множить маски, примеряя и сбрасывая по дюжине на дню. О, что это была за игра! Притвориться влюблённым – и заставить соседскую барышню краснеть при встрече. Сказаться больным – и вынудить профессора отпустить страдающего студента с лекции. Изобразить декадента – и подстрекнуть гостей молодёжной сходки спорить до остервенения… Получалось отлично, даже превосходно. Под маской хохотал неудержимо, потешаясь над простотой людей и необычайной доверчивостью, а в общем-то – глупостью; но ни разу себя не выдал. Рорик становился-таки актёром. Не лицемером – лицедеем. Не абы каким – высшей марки.

Он умел заставить других, от мала до велика, поверить и совершить что-то, необходимое лично ему, Сергею Эйзенштейну, неполных двадцати лет от роду. И власть его была похлеще, чем у самого вдохновенного актёра над замершей в зале публикой.

А ночами наедине с подушкой он рыдал, как повелось ещё в детстве: весёлый паяц оборачивался грустным и требовал своего. Слёзы приходили почти каждый день. Теперь он уже догадывался, как они назывались, и стыдился этого, и больше прежнего скрывал ото всех. На медицинском языке подобные слёзы назывались «истерия». Болезнь скучающих дамочек высшего света: кричащее о себе подавленное либидо, что проявляется единственно в беспричинных рыданиях. Какой, однако, позор!

Впрочем, ему ли бояться разоблачения? Это с его-то умением дурачить всех вокруг? Так успокаивал себя. Он умел себя успокаивать.

Совместная жизнь с Мама́ длилась недолго: Революция поставила мир с ног на голову, разделив и разлучив едва ли не каждую семью в России. Рорик спешно отправился из Петрограда на Северо-Западный фронт – строить укрепления и читать книжки. Читал и строил два года. И все два года «роман по переписке» с матерью продолжался.

Как она изменилась за это время! Её мир – шляпки-шиньоны, духи «Виолетт», севрюга из Елисейского, гости по четвергам и Александринка по воскресеньям – всё это рухнуло в Лету. И с этим неудобством, увы, ловкая память Мама́ уже ничего не могла поделать. Жизнь разваливалась на куски и таяла, как лёд по весне: деньги подешевели и исчислялись миллионами, квартиру грозили отобрать и превратить в коммунальную, драгоценности и столовое серебро давно были обменяны на хлеб и керосин. Муж – пусть бывший и давно её позабывший, но всё-таки некогда муж – эмигрировал, как и многие друзья. А Юлия Ивановна осталась – с Рориком. И он один, чуть не в одночасье, заменил ей весь исчезнувший мир.

Это было категорически некстати: Рорик отринул исчезнувшую Россию с облегчением, а вместе с ней и собственное не очень счастливое детство. Мама́ была единственным, что напоминало ему о былой буржуазной жизни, а по нынешним временам даже сами воспоминания эти были неприличны до крайности.

Вдруг выяснилось, что Юлия Ивановна умеет рукодельничать: наезжая к Рорику в часть, она латала и штопала – ловко, как заправская швея. Что умеет готовить: пекла для него лепёшки из серой муки. И стирать-гладить. И мастерить пуговицы из фанеры. И варить сердечный бальзам на меду (для сыновьего слабого сердца). И даже – кто бы мог подумать! – экономить: для Рорика.

Навещала сына так часто, как дозволяли правила и хорошие знакомцы в руководстве батальона. И даже немного чаще. С каждым визитом Рорик замечал всё новые перемены в её внешности: как-то очень быстро Юлия Ивановна превращалась из «ещё молодой» женщины в «уже немолодую», причём весьма. Ей было чуть за сорок, но щёки грустно оплывали, образуя брыли, внешние уголки глаз опускались, а сами глаза тускнели. Одежда поистрепалась, перчатки изъелись дырами, да и смотрелись все эти корсеты-вуали в Советской России довольно нелепо. Жизнь Юлии Ивановны далеко ещё не была закончена, а её время – уже. И она это чувствовала.

Писала ему почти ежедневно. Тон писем стал душевнее, а обращения к сыну ласковее, хотя вряд ли такое было возможно. Он отвечал не на каждое послание, а она на каждое его отвечала в нескольких письмах. Всё чаще называла его Серёжей или даже Сергеем – «милый Рорик» остался в прошлом. Думала и заботилась обо всём, что его окружало и чем жил, словно сама неотступно находилась рядом и вместе с ним кочевала по казённым квартирам. Пеклась не только о том, что сын ест и какие книги читает, чисто ли одет и мягко ли спит, а даже: не пора ли ему, двадцатилетнему, озаботиться телесными надобностями и заглянуть в какое-нибудь заведеньице повеселее, куда вхожи одни мужчины? (Для успокоения Мама́ ему пришлось выдумать несуществующий роман с некой Катей и исправно докладывать о ней в письмах.)

Удивительным образом Революция вернула Эйзену мать – когда сам он уже перестал в ней нуждаться. И убежал от удушающей материнской опеки – в Москву, заниматься театром.

Мать наезжала и туда. Она бы непременно перебралась к нему, будь у него хоть какое-то отдельное жильё, но, на сыновье счастье, такого не имелось: Эйзен жил в коммуналке на Чистых прудах, деля комнату с давним товарищем Макой Штраухом (его семья до революции владела всей квартирой, а Серёжу, как приятного юношу, пригласили на постой, чтобы избежать подселений не столь приятных).

Тогда Юлия Ивановна переехала в Москву мысленно, как некогда уже «переезжала» в расположение Серёжиной части на фронте. Физически находясь в Ленинграде, она целыми днями размышляла о столичной жизни сына. Сам Серёжа писал редко, отговариваясь постоянным цейтнотом в театре, – несмотря на все материнские просьбы, укоризны и демонстрацию обид. Зато исправно писали «шпионы»: во время поездок в столицу Юлия Ивановна очаровывала друзей и (что важнее) подруг сына, чтобы позже завязать переписку – и уже из сторонних сообщений узнавать подробности сыновней жизни.

Самым болтливым шпионом оказалась некая Агния, актриска. С ней у сына завязалось что-то вроде романа, о котором девица прилежнейше докладывала: как Серёжа порвал отношения с прежней пассией; как во время шуточной драки с Агнией разодрал постельное бельё и даже прокусил ей губу и пришлось мазать йодом; как укоряет, что она «не действует» на него как женщина, увы…

Вопрос женского «воздействия» на сына сильно беспокоил Юлию Ивановну. Сам он, увлёкшись кинематографом и с головой уйдя в работу над первым фильмом, почти перестал ей отвечать (можно ли считать за ответ одно куцее послание в два-три месяца?!).

И в августе двадцать пятого, узнав, что Серёжа уехал на Чёрное море для съёмок уже второго фильма, Юлия Ивановна взяла билет и села в поезд Ленинград – Одесса.

Для встречи матери на вокзале Эйзен снарядил Гришу – самому было недосуг, отсматривали с Тисом городскую натуру. И, вернувшись вечером в гостиницу, обнаружил Мама́ уже в своей комнате.

Она сидела на кровати и, разложив на коленях гигантскую блузу Александрова, штопала подол. Гриша, голый по пояс и с блаженной улыбкой, примостился у её ног, словно верный пёс рядом с хозяйкой.

Обильно отцеловав пришедшего сына, Мама́ помогла Грише натянуть починенную рубаху и отцеловала его столь же обильно. Называла при этом сынком и светиком. Гриша, краснея от удовольствия, приложился губами к её руке – неумело, видимо проделывая эдакую галантность впервые в жизни, – и, счастливый, вылетел вон. Преданнейший друг Юлии Ивановны, с этого дня и навеки.

Как и Тиссэ. Его Мама́ взяла в оборот уже на следующий день. Тот поранился: оцарапал щёки о гальку во время утреннего купания, когда волна сбила с ног и протащила по дну. Юлия Ивановна откуда-то (в незнакомом порту, посреди одних только доков и кораблей!) достала уксус и взялась обрабатывать ранки каждые полчаса – без единого слова и нимало не мешая рабочему процессу, с одной только ангельской улыбкой на губах. К вечеру и Тис целовал ей руку – этот вполне искусно.

Макса Штрауха, которого знала с детства, она купила воспоминаниями о рижском Штранде. Других ассистентов – элементарной лаской: для каждого было припасено нежное словцо и каждого была готова гладить по щеке или трепать по макушке (а уж трепать мужские макушки она умела). «Сыночки», «деточки», «зайчата» звала она огромных мускулистых дядек. Бывшего кавалериста Первой конной Исаака Бабеля – Исенькой и Исочкой, попеременно. Бабель – таял…

Эйзен смотрел на охоту со стороны и не мог не признать: Мама́ умеет ловить на живца. Пожалуй, теперь он понимал отца, по молодости безумно ревновавшего жену. Но неужели же все эти серьёзные мужья – и умница Тис, и проницательный Бабель, и пяток других материнских жертв – неужели они не замечают, что она притворяется? Что медовая улыбка и медовые глаза – маска, причём довольно грубой выделки?

Не видел мать вот уже много месяцев – пока ставил свои спектакли и фильмы, – и за это время взгляд его приобрёл какую-то иную, взрослую оптику: смотрел на Юлию Ивановну, будто на стороннего человека, – и не замечал ничего, кроме примитивного наигрыша. Фальшиво было всё: как нарочито аккуратно – слабой тенью, лёгким бризом – она семенила на цыпочках по краю съёмочной площадки, чтобы не попасть в объектив камеры и не испортить кадр. Как взахлёб рассказывала о «детстве Серёженьки» (и только о нём), когда случался перекур. Как лучезарно улыбалась и с неизжитым девичьим жеманством смотрела исподлобья, представляясь новым людям: «Юлия Ивановна… Эйзенштейн» – с акцентом на фамилии – и с готовностью кивала в ответ на незаданный вопрос: да-да, я его мать.

Фальшь, фальшь! Все эти порывистые жесты, идущие словно от сердца. Все эти яркие гримасы, будто выражающие чувства. Широкие улыбки, открывающие челюсти целиком, до последнего зуба. Все эти «рассказы святой Матери», что слышал уже добрую сотню раз и знал в них каждое (лживое) слово и каждую (манерную) интонацию. Кроме них, ничего у Мама́ и не осталось, оказывается: любые другие воспоминания о жизни до революции пахли чересчур буржуазно, а суждений о сегодняшнем дне она не имела, так как не понимала в нём ничегошеньки. Мать была пуста, как испи́тая бутылка из-под молока.

«Боже, Эйзен, какая у вас мама! – обронил как-то Тиссэ. – Никогда не встречал более светлого человека».

«Вашу маму всё время хочется обнимать», – признался в другой раз Гриша.

«Джулия Ивановна заменит нам солнце, если случится пасмурный день», – это уже Бабель (молчун Бабель, что в прозе не позволял себе даже лишнего междометия! Не говоря уже об эпитетах, аллегориях и прочей «словесной шелухе»).

«Она ведь ради вас, Сергей Михайлович, хоть на Голгофу», – ещё кто-то, из ассистентов.

«Голгофа – мужская территория, – хотел было огрызнуться в ответ. – Женщины там всего лишь сопровождение».

Но не стал.

Он хотел бы разомкнуть этим слепцам глаза – чтобы видели лучше. Хотел бы выпроводить Мама́ из Одессы – завтра же, а лучше нынче же вечером.

Но не стал.

Вместо этого вёл себя с матерью по-прежнему учтиво и вполне душевно: много смеялся и острил, даже подыгрывал ей и дурачился иногда, вспоминая детство. Словно кто-то вынуждал его носить маску любящего сына – помимо его воли. Злился на себя чертовски, но маска эта как приросла к лицу в секунду встречи с Мама́ в номере одесской гостиницы, так и не отлипала.

Она захотела сняться в массовке – тут же согласился. И даже не массовку для неё определил, а роль – эпизодическую, всего на четверть минуты экранного времени, но роль.

Во второй половине фильма предполагался эпизод, где горожане, возмущённые смертью невинного матроса, решают отвезти на мятежный корабль пропитание. Студенты и светские красавицы, трудяги, пожилые матроны – все прыгают в едином порыве на ялики и мчат к «Потёмкину», с мешками и кульками в руках, а кто-то даже – с живыми поросятами и гусями. Так вот, гуся было поручено транспортировать Юлии Ивановне.

Роль была несложная: промчаться на ялике в толпе прочих «снабженцев» по Одесскому заливу (гуся держать крепко, чтобы не сиганул в воду), а оказавшись у борта «Потёмкина» – встать и передать птицу ликующим матросам (гуся при этом сжать сильнее, чтобы от боли забил крыльями, придавая динамику кадру). Вот и всё.

Мать отнеслась к делу серьёзно. На местной толкучке были куплены две блузки (довольно ветхие и без половины пуговиц, но разве это проблема для рукодельницы?), а также шляпа, огромная и с плюмажем. И напрасно Эйзен уверял, что чем ближе к повседневному вид актёров, тем лучше для идеи произведения, – Мама́ была непреклонна. Он сдался и из двух обновок выбрал белую блузу (хотя бы не будет пестроты в кадре). Отменить шляпу или заменить её на что-нибудь менее помпезное – тюрбан или платок – не сумел. Как и содрать с тульи объёмистый пук лебяжьих перьев. Как и отговорить новоиспечённую актрису не тратиться на духи («Кино не пахнет, мама!»).

В день съёмки Юлия Ивановна произвела фурор. Она явилась утром – сияющая, помолодевшая на добрый десяток лет, грациозная и игривая, как барышня, – и не было на съёмочной площадке человека, кто не замер бы восхищённо. Белоснежные шляпные перья трепетали на ветру, и фалды белоснежной блузки, и сама женщина – лёгкая, как цветок, – это была, конечно, никакая не Юлия Ивановна, а Мама́ из рижского детства, обожаемая и вечно далёкая. Её широкая улыбка заражала каждого: улыбалась вся рабочая группа – и Штраух, и Гриша, и остальные ассистенты, до самого последнего зеркальщика; побросав работу, все кинулись шутить, делать комплименты, признаваться в любви… Улыбался и Эйзен – про себя костеря тот час, когда предложил матери сыграть.

– Аккуратнее снимаем, – тихо скомандовал Тису.

Тот уже и сам всё понял: в нарядно-сияющем виде Юлия Ивановна затмевала всех и вся. Помести её в любой кадр – любого ракурса и любого плана, хоть самого дальнего, – оттянет внимание на себя. И дело было даже не в колыхании белого, что превращало фигуру в визуальный магнит, а в мощном излучении энергии, рядом с которым прочее меркло. Редкий талант: сверкать, нимало этим не утруждаясь. Свойство оперных див и примадонн императорских сцен.

– Великой актрисой могла бы стать, – так же тихо отозвался Тиссэ.

– Ну почему «могла бы»?..

Полдня снимали ялики в заливе. Лодку с матерью поместили в самый первый ряд, едва не под нос оператору. Юлии Ивановне разрешалось сколь угодно лучиться и делать счастливое лицо – Тиссэ работал поверх её шляпы.

Вторые полдня снимали передачу провизии матросам. Эпизод с гусем повторяли трижды.

– Актриса Эйзенштейн, меньше улыбайтесь! – командовал режиссёр в рупор. – Больше социальной сознательности в образе и меньше кокетства!

Улыбка актрисы и правда с каждым разом становилась чуть скромнее – но всё равно блистала, как звезда в ночи, на фоне суконных тужурок и фуфаек из шерсти.

– Снято! – наконец обречённо махнул рукой Эйзен.

Понимал, что вырезать этот кадр совсем не получится. А вот сократить до пары секунд, чтобы едва мелькнул в череде других, вполне…

Единственно, что хоть как-то примиряло его с присутствием Мама́ в Одессе, был их секрет: ночами она ему читала.

Газетные вырезки о самом себе начал собирать со школьных лет – сначала чтобы отправлять матери в письмах, а после уже для собственного пользования; и за четыре года карьеры в искусстве накопил целую пачку. Во все поездки возил с собой – на дне саквояжа, в потайном кармане; и перед сном, когда по обыкновению хотелось рыдать, давая выход накопившимся чувствам, доставал и просматривал. Иногда средство помогало от истерики, иногда не очень; а если читала Мама́ – помогало всегда.

Она ложилась к нему под одеяло, одетая, с накрашенными губами (он хотел бы откатиться на дальний край кровати, но гостиничный лежак был узок, не поворохаешься), и, поднося вырезки близко к глазам, с выражением читала. Он лежал, зажмурившись и стараясь не дышать запахом её немолодого тела, что отчётливо пробивался сквозь аромат духов. Всё это – и отторгающие запахи, и неприятную телесную близость – можно было перетерпеть, чтобы в сотый раз услышать произнесённые сторонним голосом строчки: о смелости новатора, о могучем темпераменте, о колоссальных творческих мускулах режиссёра Эйзенштейна, и прочая, и прочая.

Поутру просыпался свежий, отдохнувший. Бросал взгляд на соседнюю койку, где похрапывала мать, и каждый день заново удивлялся, что вовсе не любит её – кажется, уже давно. И подсчитывал дни, оставшиеся до её отъезда…

Провожали Юлию Ивановну всей съёмочной группой. Эйзен опять хотел было отправить на вокзал одного Гришу, а самому отговориться авралом, но поезд Одесса – Ленинград уходил ночью; отлынуть не вышло. Остальные, узнав об отъезде «всеобщей матушки», вызвались сами. Пришёл даже Бабель – скупой на чувства и, казалось бы, не особо восприимчивый к женскому обаянию.

На перроне отбывающая расцеловала всех – звонко и по многу раз. А когда паровоз гуднул, отправляясь, вскочила на подножку рядом с проводником: одна рука придерживает шляпу (ту самую, в немыслимых перьях), другая машет, машет, утирает слезу и снова машет.

– Пишите мне! – кричит сквозь летящие от паровоза клубы пара. – Пишите непременно!

Эйзен стоял, засунув руки глубоко в карманы (и там, в глубине, сжав кулаки). Знал, что в армии материнских шпионов прибыло. Охота выдалась удачной: и простофиля Гриша, и интеллигентный Тис, и душа Штраух – все они будут докладывать Мама́ о происходящем вокруг её знаменитого сына. А она – с упоением разбирать каждое письмо и сводить в единую картину, пытаясь как можно полнее овладеть подробностями его жизни.

Никогда они не были близки, разве что изредка в письмах, и то обсуждая сторонних людей. Никогда не снимали масок – не знали друг друга настоящих. Спроси у него «а какая на самом деле ваша мать?» – и не смог бы ответить. Да и была ли она вообще, настоящая Юлия Ивановна Эйзенштейн? Или вся состояла из одних только улыбок, лжи и вычурных шляп? Спроси у неё «а какой на самом деле ваш сын?» – разве могла бы поведать что-то, кроме сочинённых ею же баек? Что ж, если за прошедшие двадцать семь лет у неё не было времени узнать сына, пусть займётся этим сейчас, раз уж других занятий у стареющей женщины не осталось. И потерпит фиаско. Он умнее матери: отрастит себе столько масок, что жизни не хватит их разгадать.

– Не грустите так, – сказал Бабель, утешительно касаясь плеча Эйзена. – Вот закончите фильму, станете живым классиком. И дадут вам отдельную комнату. И перевезёте своё сокровище из Ленинграда в Москву.

Эйзен кивнул: обязательно закончу и обязательно стану. И комнату, конечно, дадут.

А последнее предложение – не расслышал.

Матери должны видеть смерть своих детей. Вот что Эйзен решил сделать лейтмотивом главной сцены – расстрела на одесской лестнице.

Сюжет эпизода придумался в первый же день съёмок, а вернее, сложился напополам из правды и режиссёрской фантазии: гуляющие горожане приветствуют броненосец с мятежными матросами, и за эту солидарность правительство чинит над ними расправу – жандармы и казаки истребляют мирную толпу. Мужчин Эйзен задумал показать на общих планах. Женщин и стариков, а также детей и калек – на крупных. Все они в ловушке: сверху механическим шагом спускаются солдаты, расстреливая на пути всё живое, внизу гарцуют и секут саблями казаки. Сто двадцать ступеней превращаются в арену трагедии: обезумевшие жертвы мечутся вверх и вниз, не умея выскочить за ограждения, падают и топчут друг друга, а затем умирают, умирают, умирают.

Ближе всего и подробнее показать смерть детей. А матерей убивать не сразу – пусть материнские горе и ужас умножат чувства зрителя и возведут в наивысшую степень чистейшей ярости и крепчайшей ненависти. (Ненависти к кому? Эсфирь Шуб сказала бы: к врагам революции. Эйзенштейн предпочитал другую формулировку: к абсолютному злу.) Матерей подобрать разных возрастов и внешностей – и заставить каждую женщину в зале узнать на экране себя.

– Каких мамаш ищем-то? – не мог понять Гриша Александров, приведший на просмотр уже целый отряд кандидаток. – Блондинок, брюнеток? Потолще, похудей?

– Для начала найди мадонну, – твердил Эйзен. – Мне нужно не лицо, а лик.

– Чтобы как на иконах? – недоверчиво уточнял Гриша.

– Именно. С очами, полными неизбывной скорби.

Гриша, вот уже несколько дней без толку шукавший ту скорбь на бульварах и Привозе, задумал даже объявление в газету тиснуть – дословно с этим требованием, но редактор отказал: не поймут, ещё и засмеют.

Наконец нашли – деву столь же юную и прекрасную, сколь и печальную, не то грузинку, не то армянку. Эйзен самолично снял с её кудрей красный платок – украшение комсомолки – и набросил тёмную вуаль, оставив лицо открытым и обрамив скульптурными складками.

– Мадонна первый сорт, – подтвердил Тиссэ, разглядывая результат в объективе камеры. – Младенца в руки – и прямиком к Рафаэлю на фрески.

Найти младенца-партнёра оказалось проще в разы: принесённые на пробы сосунки были вполне ангелоподобны. Выбрали того, чьи родители согласились на трюки с участием юного актёра.

Ещё нужна была мать среднего возраста – для ребёнка постарше. Подобрали совсем другой типаж: ни тонкости, ни особой красоты в женщине не было, а имелись крепкая фигура и изумительной лепки еврейское лицо, где и скулы, и нос, и подбородок – по отдельности чрезмерны, а совокупно царственны. Двигалась она как воительница, а вернее, воитель – энергично и с такой недюжинной силой, что Эйзен залюбовался:

– Браво, Гриша! Где вы сыскали эдакую Афину? Вот кого мы заставим побегать по ступеням, и подольше!

Александров, приметивший укутанную в дворницкий фартук Афину не далее как в паре кварталов – за подметанием Греческой улицы, загадочно улыбался. Малолетнего сына для неё подобрал сам режиссёр: в толпе гоняющих мяч разглядел пацанёнка, что падал и вскакивал на ноги ловче остальных.

Третья – и последняя – мать предполагалась уже пожилой. Из многих претенденток взяли самую добродушную: она искренне и много улыбалась во весь рот, обнажая не только дёсны, а, казалось, и всю душу, и Эйзену захотелось иметь эту улыбку в кадре. На пробы женщина привела и очень похожую на себя внучку-подростка. «Будет не внучка, а дочка», – объявил режиссёр. Сомневающихся отослал к Ветхому Завету: мол, Сарра в девяносто родила, и вполне успешно.

Итак, матери и дети найдены – можно убивать. Ну, или снимать, кому как больше нравится.

Съёмки лестничного эпизода предстояли долгие – не один день, а возможно, даже не одну неделю, – и каждое утро режиссёр с оператором встречали на площадке новый состав массовки: отработавшие вчера часто не приходили сегодня. Беды в этом большой не было – монтаж спаяет разрозненный материал в единое действо, – но было неудобство: людям приходилось заново ставить задачу и ставить настроение. Не просто объяснять «беги изо всех сил, спотыкаясь и толкая других», а взвинчивать эмоции до максимума. Кто-то возбуждался легко, уже на прогоне начинал визжать и скакать раненым зайцем, а кто-то хуже, никак не умея сразу впасть в истерику. Объектив ловил и беспощадно предъявлял эту разницу.

Бабель предложил нанять оркестр, чтобы тревожная музыка помогала актёрам играть.

– Не музыка нужна, – поправил Эйзен. – Какофония.

Пригласили немалую банду: ударные, духовые и даже контрабас, общим счётом аж тридцать пять инструментов. Велели жарить что есть мочи, но не единую мелодию, а каждому свою – чем громче и дурнее выйдет шум, тем лучше. Оплата была почасовая, щедрая, и джазисты старались – дудели и громыхали так, что вблизи закладывало уши. Приём помог: люди заскакали по лестнице прытче, не то вдохновлённые тарарамом, а не то стремясь как можно скорее убежать от него.

А Эйзен придумал ещё кое-что, вдобавок. Самым голосистым, кто в раже начинал панически визжать, назначил двойной тариф. За это им вменялось горланить как можно истошней – сразу после режиссёрского «Мотор!» и вплоть до «Снято!». И пошло дело. Оркестр адски выл, крикуны верещали как резаные – массовка впадала в нужную режиссёру ошалелость чуть не с первого дубля.

Столь яркие чувства нужно было снимать как можно более крупно – не с удобной статичной площадки, а изнутри толпы: убегая вместе с ней, мечась вверх-вниз и кувыркаясь по ступеням. И Тиссэ убегал, метался и кувыркался. Тело его давно уже слилось с камерой, и ассистентам оставалось только перемещать этот увесистый организм из человека и тарахтящего прибора туда, куда велел сам оператор или суетящийся рядом режиссёр. Этот организм Гриша со Штраухом сажали на скрещённые руки и носили в гуще толпы, когда та с воплями растекалась от направленных в неё солдатских винтовок. Привязывали к широкой доске и скатывали по специально сколоченным рельсам: один отпускал на верху лестницы и стравливал на верёвках, а другой страховал внизу, чтобы организм не соскочил с траектории и не разбился всмятку. А такие риски – сломать ногу, шею или объектив – возникали по сотне раз на дню. Но то ли ассистенты славно хранили Тиссэ, то ли юный бог кино – ни разу за две недели лестничных съёмок оператор и его камера даже не оцарапались. И засняли несколько тысяч метров плёнки: истошно орущие рты и выпученные в панике глаза, вскинутые к небу руки и мелькающие в беге ноги, падающие тела и лежащие вповалку – ужас во всех возможных видах и всеми возможными планами, под всеми мыслимыми углами.

– Почему это солдаты у вас барышень нарядных косят и стариков? – возмущались очевидцы, которые ежедневно слетались на площадку из желания помочь кинематографу. – Мы же своими глазами видели, как было. Рабочих митингующих – да, разгоняли. Бандитов с мародёрами – да, стреляли в порту. А барышни к тому времени давно уже бежали из Одессы со всеми своими нарядами, шляпками и зонтиками. Никто их из винтовок не решетил и саблями не кромсал. Какая-то библейская резня у вас получается, товарищ режиссёр, а не исторический факт.

– Это одно и то же, – отшучивался Эйзен, увёртываясь от советчиков. – Для искусства нет разницы.

На фоне раздираемой ужасом толпы он и задумал показать сюжеты убиения детей.

Сына Афины решил убить выстрелом в голову. Пусть мальчик с матерью сбегают по ступеням. В какой-то момент он падает, раненый, а она продолжает бег, и довольно долго, не замечая потери. Наконец оборачивается – и бежит по ступеням обратно вверх, снова долго, всё это время видя угасание сына. А пока она бежит, расталкивая встречный поток, живого ещё мальчика топчут чьи-то ноги. И он умирает – до того как мать успеет прикоснуться к нему в последний раз.

– Пусть хотя бы на руках у матери умрёт, – предложил Бабель, который по-свойски появлялся на площадке, но никогда раньше не позволял себе вмешиваться. – Жалко шпингалета.

– И превосходно, что жалко! – воодушевился Эйзен. – Иначе для чего снимаем?..

С топтанием живого тела также вышла заминка. Гриша, обычно готовый на всё и вся по приказу режиссёра, отказался «сыграть ногою» в крупном плане: чей-то ботинок наступает на детскую ладошку с шевелящимися пальчиками.

– Так ты же не по-настоящему наступишь! Коснёшься подошвой – и вся недолга.

Насупился Гриша. Отводит глаза, мнётся от неловкости, что перечит: не буду.

– На других обопрёшься, а в кадре только ногу пронесёшь. Мальчишка её даже не почувствует.

Лицо мученическое, а головой трясёт: всё равно не буду.

– Чёрт с тобой! – махнул рукой Эйзен.

И «сыграл ногою» сам…

Зато какова была Афина в страдании! Не женщина, а ожившая греческая трагедия поднималась по ступеням к умирающему ребёнку. Не крича – вопия. Не горюя – скорбя. Вот где пригодились гигантские отражатели: такое лицо нужно было озарять со всех сторон, предъявляя зрителю в мельчайших деталях: и гневную складку меж бровей, и изгибы ноздрей, и рот, словно окаменевший в крике. Эйзен позволил камере налюбоваться античной красотой, а после убил Афину прямым попаданием в живот.

Сарру – единственную из матерей в картине, что никогда уже не сможет родить дитя взамен погибшего, – он решил оставить в живых. А дочь её посечь саблей. Девочку с косичками рубанул шашкой казак – наотмашь сверху донизу, от горла и до пупа. Зажимая рану – а зажать не получалось, и кровь лилась по тонким пальцам, превращая их из белых в чёрные, – девочка опускалась на колени и стояла так, удивлённо глядела на испачканные руки. Сарра в это время искала потерянную дочь в толпе, близоруко щурясь через разбитые очки. Находила, когда девочка уже рухнула навзничь, – камера засняла её омертвелое лицо. А затем лицо Сарры – кричащее истово, забрызганное дочерней кровью, но живое.

Pulsuz fraqment bitdi.