Kitabı oxu: «О чем поют кабиасы. Записки свободного коммментатора», səhifə 2

Женская партия

Вернемся к характеристике княжны Мери доктором Вернером, увидевшим в ней современную ученую барышню московского покроя, свысока смотрящую на мужской пол. В самом деле, в 1830-е годы в московских салонах и журналах разгорелся спор о женской эмансипации, в котором занятие математикой заняло место своеобразного индикатора учености. Истоки этой дискуссии ведут ко второй половине XVIII века, когда философы-энциклопедисты и некоторые теоретики женского образования заговорили о благотворности точных наук для интеллектуального развития молодых дворянок26. В качестве символического доказательства совместимости женского ума и алгебры сторонники эмансипации приводили знаменитую Гипатию Александрийскую, считавшуюся одной из основательниц высшей математики.

Наиболее ярким примером русской Гипатии того времени может служить знаменитая княгиня Е. И. Голицына (в молодости известная как Princess Nocturne и Princess Minuit), приглашавшая в свой московский салон «людей, занимавшихся науками (преимущественно Математикою в высшем ее значении)», мышлением и словесностью. В 1837 году Голицына издала в Петербурге книгу «De l'analyse de la force» («Анализ силы») – «первое научное, математическое сочинение российской женщины, в форме изложения бесед с генералом Базеном, академиком Остроградским и профессором Брашманом»27. Математику, будучи уже взрослою барышнею, «самоучкой» освоила приятельница Лермонтова поэтесса и писательница Евдокия Петровна Сушкова (с 1833 года графиня Ростопчина), которая также «выучилась еще английскому языку, но не имела настоящего английскаго произношения, так как языку этому она научилась у гувернантки кузин своих»28.

В этот период «ученая дева» (романтическая инкарнация мольеровской «femme savante») становится героиней светских повестей и романов и связывается с английской традицией. В иронической волшебной повести «Дикая Англичанка», включенной в роман Людвига Тика «Волшебный замок» (СПб., 1836; пер. с нем. Я. И.) описывается необыкновенная девушка Флорентина – единственная дочь богатого нортумберландского помещика. Прекрасная лицом и телом, она не хочет замужества, холодна и равнодушна к мужскому обществу и любит (как княжна Мери) езду верхом. Уединение ей нравится больше, нежели компания самых «занимательных» людей. Она презирает женское рукоделие и почти не знает поэтов, даже отечественных. Зато занимается астрономией и каждую ночь прилежно посещает обсерваторию, построенную для нее отцом в одной из башен замка. Флорентина знакома с важнейшими сочинениями об этой науке и ведет переписку со знаменитейшими астрономами на латинском языке. «Натурально, – говорится в повести, – что Математика не была для нея чужою, и тогда, как прочия девицы углублялись в чтение любимых стихотворцев, в их замысловатый изображения страстей, она охотнее всего сидела, это были ея приятнейшие часы, за весьма запутанными алгебраическими задачами, стараясь распутать самое затруднительное и позабывала тогда весь свет и все ее окружающее». Впрочем, в конце повести (после одного весьма фривольного инцидента, связанного с зацепившимся за седельную луку платьем наездницы) она выходит замуж за серьезного лорда с хорошими познаниями в математике, механике и астрономии, который совсем было потерял надежду «укротить эту дикую орлицу». Похожие на Флорентину ученые красавицы появляются и в других повестях (например, в «Идеале» Елены Ган [1837]).

В свою очередь, на литературную сцену выходит целая плеяда прекрасно образованных женщин-писательниц, с которыми Степан Шевырев связывал развитие жанра «светской повести» и которых, по мнению критика, обидел доктор Вернер в своей «Эпиграмме на московских Княжон». Впрочем, образец светской женщины Шевырев видел не в занимающейся науками девице, а в «чудной» благонравной героине романа мисс Эджворт Елене – «это создание нежное, идеал британской женщины»29. «Почему бы дамам нашим не пуститься и в науку, – резонно спрашивал В. Г. Белинский, – тем более, что этот переход естествен, что от „светского“ романа до философии нет скачка?.. Особенно им следовало бы заняться математикою: какие благотворные следствия повлекло бы это за собою? Математики все люди угрюмые, нелюбезные и часто очень грубые! Что, если бы дамы стали с кафедр преподавать все знания человеческие?

О, с какою бы жадностию слушали их студенты, как бы смягчились университетские нравы, какие успехи оказало бы просвещение в России!..»30

Эстетизированный и идеологизированный четой Байронов семейный конфликт (математика vs. эмоция, нравственность vs. либертинаж, наука vs. поэзия, интеллектуальная женщина vs. страстный мужчина) интериоризировался в истории европейской культуры и добрался до московских светских гостиных и повестей. В этой связи соблазнительно было бы предположить, что доктор Вернер представляет княжну Мери, знающую алгебру и с некоторым презрением относящуюся к мужчинам, московским слепком или культурным аналогом юной англичанки Ады Байрон, о которой во второй половине 1830-х годов часто писали в журналах. (Еще в 1833 году «Сын Отечества» сообщал, что «в модном свете чрезвычайно хвалят ум и красоту» знаменитой Ады, воспетой поэтом, «который так пламенно любил ее»31.)

Мужская партия

Между тем большинство авторов того времени продолжали считать изучение математики женщиной бесполезным (ведь чтобы вести семейный бюджет и арифметики довольно), аморальным и весьма опасным для семейной гармонии занятием. Сочинительница популярного руководства «Память доброй матери, или Последние ее советы дочери своей» (1827) поучала читательниц:

Никогда не похвалю я той женщины <..> которая учится Латинскому, Греческому и Еврейскому языкам, делает испытания в Физике или Химии и ломает голову над Алгеброй или Математикой. Уметь осчастливить мужа, усеять приятностями жизнь его, хорошо воспитать детей своих, выискивать всегда новые и невинные способы нравиться каждому – вот поучительное преподавание наук для женщины. Без Алгебры ей расчислить возможно, как не ошибиться в важных расчетах и предприятиях и не позволять другим обмануть себя. Математика же пускай научит ее только никогда не совращаться с прямой линии. Довольно для нее будет одних общих понятий о высоких Науках при всевозможном старании приобретать легчайшие и полезнейшие достоинства, украшающие жизнь32.

В целом «умозрительная» математика и другие точные науки даже сторонниками женской эмансипации выводились за пределы необходимого для светской барышни образования. Над экспериментами энтузиастов просвещения современники, как правило, смеялись. Так, А. И. Тургенев пересказывал князю Вяземскому скабрезный анекдот о том, как утопист Сен-Симон якобы на неделю «ссудил» жену своему приятелю математику Пуансо (Louis Poinsot, 1777–1859) для того, чтобы через девять месяцев проверить свои наблюдения над результатом воздействия гения на умную женщину33.

В этом контексте актуализируются байроновские насмешки над «сектой синих чулков»34, ставшие известными в России уже в первой половине 1820-х годов35, о чем убедительно свидетельствует знаменитая «донжуановская» XXVIII строфа третьей главы «Евгения Онегина» Пушкина:

Не дай мне бог сойтись на бале

Иль при разъезде на крыльце

С семинаристом в желтой шале

Иль с академиком в чепце!36

Эхом байроновских инвектив против синечулочниц являются и другие шутки Пушкина, Вяземского и поэтов их круга об умных (и – стереотипно – некрасивых и ханжески настроенных) женщинах. Ср., например, опубликованное в «Северных цветах» за 1832 год стихотворение Виктора Теплякова «The Blue Stockings»:

Но чепчик, полный мистицизма,

Политики и романтизма,

Всего приятней потрепать! (с. 266).

В трафаретный карикатурный образ ученой женщины вписывались конкретные лица. Например, княгиня Голицына в воспоминаниях встретившего ее в салоне князя В. Ф. Одоевского мемуариста: «Старая и страшно безобразная и не терпящая света… [о]на носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с Парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она казалась просто скучным синим чулком»37. Ср. также словесный портрет казанской поэтессы А. А. Фукс в письме А. С. Пушкина к жене от 12 сентября 1833 года: «Я попал на вечер к одной сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов двести как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений»38. (Набор сексистских идеологем и образов в критике «синих чулков» в реалистическую эпоху трансформируется в атаки на «нигилисток»).

«Конечно, сохрани нас Бог от семинаристов в желтых шалях и академиков в чепцах», – иронизировал в пространной реценции на «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой» либеральный (тогда) критик М. Н. Катков. И тут же добавлял, что, хотя, «синие-чулки и женщины-математики, философки и пр. должны быть нестерпимо тяжелы», «в таких сферах, где господствуют религиозные ощущения и помыслы, поэтические стремления, современные вопросы жизни, различные эмпирические впечатления, действующие на все человеческое существо, а не на одну какую-нибудь способность, различные мысли, движущие не один ум, но и заставляющие трепетать и биться сильнее сердце, – в таких сферах почему же не показываться женщине?»39.

Негативное отношение к байроническому типу «синего чулка» унаследовал и молодой Лермонтов. В раннем неоконченном романе «Княгиня Лиговская» (1836) в числе гостей бала (видимо, прямая отсылка к пушкинской строфе об академиках в чепце) у баронессы Р*** изображена супруга надменного английского лорда – «благородная леди, принадлежавшая к классу bluestockings и некогда грозная гонительница Байрона», которая «говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах»40.

К слову, на известном портрете Генри Пикерсгила и в воспоминаниях современников законодательница «синих чулков» Ханна Мор (так сказать, лицо женского клуба) изображалась в желтой шали (или шарфе), чепце и с очками в руке.

Algebra amatoria

Итак, в идеологическом контексте второй половины 1830-х годов занятие математикой светской женщиной воспринималось как знаковое, провокационное и несущее культурную память о байроновской контроверзе.

Совершенно очевидно, что насмешливый доктор Вернер (напоминавший хромотой лорда Байрона) не случайно говорит байронисту-практику Печорину об интересе молодой почитательницы английского поэта к этой науке. Прежде всего, как мы видели, он саркастически (и, конечно, несправедливо) вписывает юную очаровательную княжну в осмеянный английским бардом и его русскими последователями тип «ученой женщины», о котором во второй половине 1830-е годов разгорелась полемика в московских журналах.

Во-вторых, ирония Вернера заключается в том, что княжна Мери, хотя и читала Байрона, если верить ее матери, по-английски, взглядов его не разделяет и, сама того не ведая, в восприятии «мужской партии» напоминает тот самый тип неприступной ученой дамы (Донны Инессы – леди Мильбанк), над которым смеялся поэт. (Возможно, если встать на шаткую почву эмпирического психологизма, с помощью такой дискредитации доктор хотел уберечь невинную княжну от хищного друга, но в итоге он только подлил масло в огонь.)

Наконец, вернеровская характеристика Мери представляет собой байроническую шутку-парадокс, глубоко укорененную в «иррациональном» (точнее, супрарациональном) антипросветительском романтическом сознании: наука наукой, но сильные и губительные страсти алгеброй не поверишь и под контроль не поставишь, особенно если в дело вступает такой эксперт по «науке страсти нежной» (так сказать, algebra amatoria41), как байроновский Дон Жуан (и его российский последователь Печорин).

Судьба Мери в светской повести Лермонтова оказывается печальной, но вполне предсказуемой, то есть смоделированной ее поэтическим кумиром. Примечательно, что в ее истории Шевырев увидел «резкий урок всем княжнам, у которых природа чувства подавлена искусственным воспитанием и сердце испорчено фантазиею» (с. 526). Эта «педагогическая» тема получила развитие в статье о повести в «Лермонтовской энциклопедии», где злая насмешка Печорина над чувствами княжны моралистически трактуется как урок жизни, должный привести к позитивной трансформации характера:

Все эти качества героя наглядно проявляются в его «романе» с Мери, в его жестоком эксперименте по преображению за короткий срок юной «княжны» в человека, прикоснувшегося к противоречиям жизни. После мучительных «уроков» Печорина ее не будут восхищать самые блестящие Грушницкие, будут казаться сомнительными самые непреложные законы светской жизни; перенесенные ею страдания остаются страданиями, не извиняющими Печорина, но они же ставят Мери выше ее преуспевающих, безмятежно-счастливых сверстниц42.

Так и преставляешь себе написанный на основании этой научной интерпретации сиквел к повести, озаглавленный «Мои уроки. Из пятигорского дневника княжны Марии Л., впоследствии баронессы von W.». С посвящением мисс Эджеворт.

Романтическая математика

Возникает закономерный вопрос: а как сам автор «Героя нашего времени» относился к математике? Разделял ли он байроновское презрение к этой сковывающей свободу воображения дисциплине?

Мы видели, что в байроновской таксономии математика неизменно выступала метафорой холодного контроля, абстрактных принципов и ограничения воли мужчины, которые английский поэт отождествлял с леди Аннабеллой и «синими чулками». В целом такой страх перед математикой был характерной чертой антипросветительской (антирационалистической) идеологии значительной части послереволюционного поколения французских романтиков (Шатобриан, де Сталь, позднее Ламартин), спроецировавших его в сферу поэзии (противопоставление пылкого воображения холодной математике, гармонии – «алгебре») и политики. В 1833 году Ламартин обрушился на «геометрические души» («les hommes geometriques») XVIII столетия, которые сделали все, чтобы «иссушить и убить всю моральную, божественную, мелодичную часть человеческой мысли». Рационалистический культ цифры («всемирный заговор математических наук против мысли и поэзии»), по Ламартину, представлял собой угрозу человечеству: «Математика была цепями человеческой мысли; надеюсь, что они разорваны»43. Шатобриан в главе из «Духа Христианства» под названием «Astronomic et Mathematique» (частично переведенной на русский язык кн. В. Ф. Одоевским) утверждал, что, «как ни тягостна эта истина для математиков, но должно признаться, что природа как бы воспрещает им занимать первое место в ее произведениях», и «человек, оставивший по себе хотя одно нравственное правило, произведший в чьей-либо душе чувство добра, – не полезнее ли обществу математика, открывшего самые изящные свойства треугольника?»44. В русских журналах 1820-1830-х годов шато-бриановская критика математики вызвала бурную дискуссию, реконструированную в известной работе академика Алексеева45.

Между тем необходимо заметить, что, в отличие от Байрона (и французских критиков «геометрических душ»), Лермонтов математики не боялся и с юности увлеченно занимался ею (в комнате бабушки Е. А. Арсеньевой в ее московском доме находился среди учебников внука первый том «Курса математики» Этьена Безу (Etienne Bezout) с автографом Мишеля46). В московском университетском Благородном пансионе он также изучал аналитическую геометрию, начала дифференциального и интегрального исчисления и механику47.

Увлечение Лермонтова математическими уравнениями, опытами и играми отмечалось многими его современниками и было, по-видимому, связано с метафизическими интересами поэта, проявившимися в его поздних произведениях («Фаталист», «Штосс»). Так, артиллерийский офицер А. Чарыков вспоминал об одном «математическом» фокусе Лермонтова по угадыванию задуманных чисел, после которого поэт изложил сослуживцам «целую теорию», согласно которой «между буквами и цифрами есть какая-то таинственная связь» и упомянул «что-то о высшей математике». (Речь здесь, несомненно, идет о «вышней математике» популярного в 1820-е годы мистика Карла Эккартсгаузена, утверждавшего, вослед за Сведенборгом, что «путь к истине есть путь от духовного к вещественному: а потому наука числ есть вышняя Математика; ибо все аксиомы, кои она представляет, связаны с умственными истинами». Сам лермонтовский фокус, произведший неизгладимое впечатление на его сослуживцев («Фу! Чорт побери!.. Да вы уж не колдун ли?»48) был, очевидно, заимствован им из какой-то принадлежавшей к той же популярно-мистической традиции книжки, вроде «Открытия тайны древних магиков и чародеев: или волшебные силы натуры, в пользу и увеселение употребленные» Г. Галле, в пятой части которой описывались увеселения под рубриками «Угадать число, задуманное кем-нибудь, не делав ему никаких вопросов» и «Еще способ угадывать задуманное число».)49

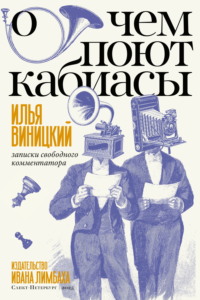

М. Ю. Лермонтов. «Предок Лерма»

Портрет математика Джона Напьера из «Memoirs of John Napier of Merchiston: His Lineage, Life, and Times» (1834)

Известен фантастический рассказ сына близкого приятеля Лермонтова о том, как однажды поэт «до поздней ночи работал над разрешением какой-то задачи, которое ему не удавалось, и, утомленный, заснул над ней». Тогда ему якобы приснился человек, который помог разрешить проблему. Проснувшись, Лермонтов «изложил разрешение на доске и под свежим впечатлением мелом и углем нарисовал портрет приснившегося ему человека на штукатурной стене его комнаты»50. Это мифическое изображение таинственного математика некоторые авторы связывают с сохранившимся воображаемым портретом «предка Лерма» и даже угадывают в последнем черты известного шотландского математика XVII века, изобретателя логорифмов

Джона Непера51. Самую раннюю репродукцию портрета последнего мы нашли в издании его мемуаров 1834 года (о Непере Лермонтов знал из учебников; в 1837 году был напечатан сокращенный русский перевод его мемуаров).

Эта романтическая легенда, конечно, никак не может быть верифицирована, но она служит хорошей иллюстрацией связи математики с творческим воображением, характерной для авторского сознания Лермонтова и вписывается в знакомую русскому автору немецкую мистико-романтическую традицию от Новалиса до Шеллинга и Гегеля (в России от масонов до В. Ф. Одоевского и Д. В. Веневитинова и Н. В. Станкевича), не только призывавших к синтезу точных наук и исскусства, но и использовавших «высшую» математическую метафорику для описания онтологического, психологического, натурфилософского и творческого процессов52. Иначе говоря, в отношении к «алгебре» Лермонтов вовсе не был байронистом, хотя и разделял представление английского поэта о математике как не женском занятии. Гораздо ближе ему было идеалистическое отношение к математике как важной, но подчиненной философии (и, как мы увидим далее, литературе) дисциплине.

«Теорема Лерма»

В книге о Лермонтове 1924 года Борис Эйхенбаум заметил, что «журнал Печорина» выстраивается как сплав из афоризмов и парадоксов: в нем «приютились мысли, которые Лермонтов давно уж вкладывал в уста своих героев» и «[в] этом смысле „Княжна Мери“ стоит в традиции афористической литературы вообще – с тем отличием, что здесь этот материал, как и все в „Герое нашего времени“, крепко впаян в новеллу, как характеристика»53. Показательно, что математический мотив, введенный в повествование доктором Вернером, позднее разворачивается («впаивается», если так можно сказать) в пространную дневниковую запись Печорина, представляющую собой образец научного самоанализа героя, формулирующего с помощью математических терминов своего рода психологическую теорему54:

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия… Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может (ироническое обыгрывание темы байроновского «ДонЖуана». – В.Щ.р. тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца55.

С современной точки зрения Лермонтов в этой «формуле», отличающейся, по словам Ефима Эткинда, «максимальной четкостью», допускает некоторую поэтическую вольность, поскольку имеет в виду не линию, а луч, идущий из точки в бесконечность56. Но, насколько мы знаем, в доступных поэту учебниках понятия луча еще не было, «линея» определялась как «протяжение в одну только длину», а «прямая линея» – как точка, которая, «простираясь от одного предмета к другому, не уклоняется ни в какую сторону»57. Геометрическую бесконечность продолжения линии Лермонтов использует как метафору невозможности достижения конечной цели (удовлетворения страсти), сколько бы «точек» (женщин) ни было пройдено (покорено).

В истолковании Эткинда смысл печоринского рассуждения заключается в том, что «истинной любовью является безответная; или, если подняться выше: бесконечность свойственна чувству, не знающему цели»58. Но такой пессимистический вывод не может удовлетворить рефлексирующего героя, ставящего эксперимент не столько над княжной Мери, сколько над самим собою: «Из чего же я хлопочу?» Математическая идея включается им в общую нравственную философию души:

…Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость59.

И далее:

Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то-, их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии-, они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. <..> Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие60.

Какого именно философа имеет в виду Печорин? О каких идеях он говорит? Почему его не может удовлетворить математическая идея прямой линии, идущей в вечность?61

Белинский в известной статье-апологии «Героя нашего времени» выписывает почти весь этот «трактат», разбивая его диалектически на части и заключая предсказанием: «Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!., пока человек не дошел до этого высшего состояния самопознания, – если ему назначено дойти до него, – он должен страдать от других и заставлять страдать других, восставать и падать, падать и восставать, от заблуждения переходить к заблуждению и от истины к истине»62. Эту интерпретацию исследователи называют гегельянской. Но последней она является, так сказать, по приглашению самого автора. Действительно, терминология и, главное, диалектическое развитие «трактата» Печорина, творчески перерабатывают тезисы из «Логики» Гегеля в изложении, опубликованном в «Опыте о философии Гегеля» Вильма (пер. Н. В. Станкевич) в 28-й части журнала «Телескоп» за 1835 год. Приведем соответствующие рассуждения (впоследствии опубликованные в «Истории философии» 1839 года):

Эволюция конкретного есть ряд развитий, который не должен быть представляем, как прямая линия, продолжающаяся в бесконечность, но как круг, который возвращается в самого себя (здесь и далее курсив мой. – В. Щ.). Этот круг имеет перифериею множество кругов.

<..> «Философия есть знание развития конкретного». Развитие делается из самого себя, необходимо, органически, и философия есть только обдуманное и сложное его сознание. «Истинное», говорит автор, «определенное в себе, имеет потребность развития. Идея, конкретная и развивающаяся, есть органическая система, целость, которая заключает в себе богатство степеней и моментов. Философия есть не другое что, как знание этого развития.

<..> Вот что философия: одна идея царствует в целом и всех частях его, как живой человек одушевлен одним началом жизни.

<..> Идея есть вместе центр и окружность; источник света, который во всех своих излияниях не выходит никогда из самого себя, она есть система необходимости и своей собственной необходимости, которая, следовательно есть и ее свобода63.

В той же «Науке логики» Гегель диалектически определил зло (идею зла) как положительную отрицательность (невинность же, как и отсутствие добра, в его понимании, ни положительна, ни отрицательна): как и добро, зло имеет своим основанием природную волю, которая, будучи противоречием, одновременно и добра, и зла.

Похоже, что Лермонтова в философской системе Гегеля особенно заинтересовали преодоление «математического бесконечного», установление пределов и места математики в нравственной философии и обоснование временной необходимости зла как условия самопознания. Любопытно, что для лучшего объяснения понятия конкретного Гегель приводит в пример цветок, который, несмотря на свои разные качества, один-. «Ни одно из его качеств не может быть чуждо ни одному его листку, и каждая часть листка имеет те же свойства, как и целый листок»64. Соблазнительно предположить, что эта философская иллюстрация творчески преломляется Лермонтовым в «трактате» Печорина: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!»65 Можно сказать, что Печорин здесь байронизирует диалектику Гегеля (или гегелизирует Байрона66).

Очаровательная княжна – совсем не похожая ни на тип Ады Байрон в культурном воображении 1830-х годов, ни на тот «синий чулок», с которым связывает ее доктор Вернер, – превращается в результате печоринского эксперимента в байроновскую героиню-жертву, полностью подчиняющуюся воле расчетливого и властного соблазнителя, – что подтверждает для него, как видно из приведенной выше дневниковой записи, общий философско-математический закон бесконечной страсти, психологически открывающийся субъекту в каждой конкретной точке (каждом моменте; здесь: каждой покоренной женщине) его преломления. Иными словами, высшая математика страсти – это судьба (тема «Фаталиста»), а мужчина, используя терминологию Печорина, – «мыслящий топор» в ее руке: «Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие». Едва ли Гегель согласился бы с такой интерпретацией, но Белинский, похоже, услышал в ней отголоски любимого философа и предложил в своей программной статье о «Герое нашего времени» эстетизированное истолкование лермонтовского аналитического психологизма, преодолевающего «дурную бесконечность» математического ряда:

Роман г. Лермонтова проникнут единством мысли, и потому, несмотря на его эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать. Тут нет ни страницы, ни слова, ни черты, которые были бы наброшены случайно; тут все выходит из одной главной идеи и все в нее возвращается. Так линия круга возвращается в точку, из которой вышла, и никто не найдет этой исходной точки67.

…Но пора, давно уже пора нам закругляться. В конечном счете рассмотренный нами «уликовый» пример встраивания в журнал Печорина важной байроновской темы осмеяния ученых женщин свидетельствует о тщательно продуманной философско-математической стратегии автора, создающего «мужской» аналитический (диалектический) роман из сплетения и обобщения (интегрирования) множества своих и чужих социально-психологических «аксиом», определяющих отношения и значения двух главных поэтических загадок писателя-романтика конца 1830-х годов – покоряемой женщины и покоряющего ее мужчины.