Kitabı oxu: «Всклянь»

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Книга издана при участии бюро «Литагенты существуют» и литературного агента Виктории Головановой

Редактор: Дарья Валова

Издатель: Павел Подкосов

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта: Ирина Серёгина

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Корректоры: Лариса Татнинова, Наталья Федоровская

Верстка: Андрей Ларионов

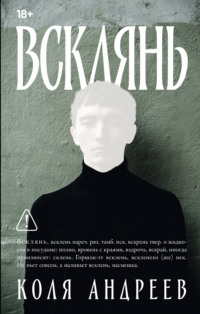

В дизайне обложки использована фотография: Sergey Vinogradov on Unsplash

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© К. Андреев, 2026

© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2026

⁂

Два способа навсегда покинуть Тулу

Вот что помню из дошкольного детства: стою перед зеркалом и цокаю, качаю головой. Категорически не подходит мне это лицо, это тело, синяя стенка за спиной и весь мой город Тула. Плюю в себя и наблюдаю, как отражение плачет.

Я любил смотреть на холодильник и выбирать себе другую родину. Ведь мог бы появиться там, откуда новая открытка. Читать на чужом языке не умел, но сложить буквы мог. Toulouse. Тоу-лоу-се. Надпись белая, на фоне серой мостовой, а по бокам красные домики. Родился бы я в Тоу-лоу-се, шел бы сейчас и улыбался. Шел бы на почту, потому что тоже вступил бы в открыточный клуб, как мама, и рассылал бы по пяти адресам, в мир, виды своей милой красно-кирпичной улицы. И получил бы от мамы почтой кусок картона с тульским кремлем. Но табуретка подо мной ехидно скрипела, окно выходило на трехэтажки с трещинами на лице, гудели троллейбусы. Все выдавало другой родной город.

Мама не любила очереди, но ходила на почту, потому что там получала эти открытки, и почтальонша на выдаче смотрела на нее завистливо, и маме это нравилось, она часто про этот взгляд рассказывала мне и подругам из театра. Приходила с почты домой, цепляла под магнит следующую открытку и шептала: вот уеду и брошу тебя, театр, Тулу.

Голова росла очень быстро. Дед, который приезжал из Москвы раз в год, спичкой протыкал картофелину, переворачивал и показывал бабушке: смотри, это Димка.

Какой уж там Димка. Димке в Туле было бы нормалек. Димка бы что? Дружил бы с Мишкой, читал бы книжки, из школы в институт.

Женился бы этот Димка на Анисимовой. Целовал бы ее каждый день. И все бы шептались. Была бы любовь. Боли бы не было.

И работал бы он военным. Ездил по заграницам и следил бы. Саботажи. Разведка. Спецназ. Приемы. Стрелять так стрелять. Шрам на груди. Зубы стискивал бы. Анисимова бы плакала и плакала, а мама жила бы с ними, и в какой-то момент он бы все – отслужил бы и жил уже просто так.

Потом бы дети: Лёнька? Лёля? Леся? Стася? Кеша? Яша? Зарывались бы в имена, ревели бы от счастья, ровно до тех пор пока. Ну пока. И вот сказали бы на похоронах – вот! Вот был Димка! Вот был! Вот! Димка. Эх.

Но я был Диомид. Если найти в тульской библиотеке скучный научный журнал про имена, а там статью «Самые нелепые тульские имена, которые претендуют быть включенными в список самых нелепых имен России», то в этом списке было бы только мое имя. Я не знаю, кто мне его дал. И за что. Я спрашивал несколько раз у мамы, у бабушки, у дедушки, и никто из них не отвечал мне прямо. Они постоянно использовали какую-то чертовщину вроде «так было нужно», «у матери своей спроси» и – самое поганое – «надо отца твоего расспросить на этот счет».

Отец с нами не жил, а я его и не знал. Мама работала в местном театре кукол режиссером. Если загуглите, как выглядит фасад этого заведения (ни в коем случае не приезжайте, используйте гугл, правда, так будет лучше), то найдете много общего с матерью. Гулька волос на голове, высокий лоб, глаза-окна распахнутые, и между ними широкий нос, как большая дверь. И рот такой маленький, что притаился щелью под парадным входом.

Если на спектакли пускали по билетам, то к нам домой – по знакомству. Артисты – они же как братья. Всегда вместе, и все друг друга ненавидят, завидуют и желают друг другу смерти. А чтобы брат побыстрее сдох, надо с ним пить. Верный способ. Наша квартира была ближе всех к театру. Я ворочался в темноте под дым и гомон. Под «ты чё, ты чё, уже в хлам? Руки убери!». Под «Хам! Ха-ха-ха!». Заснуть помогали вопросики.

Я вообще где? В Туле, на ул – точка – Советская. Я вообще кто? Я Диомид, который не даст маме уехать из Тулы и бросить меня и театр. Как я это сделаю? Буду ее от всего защищать. И что? Она поймет, что со мной в безопасности. И? Не уедет. Она пахла духами, сигаретами и, кажется, вином. Каким-то каберне: я хорошо различал, как пахнет алкоголь. Вино пахло по-разному, и дело не в цвете или словах на этикетке. Вечером этот запах похож на букетик полевых цветов, который уронили в речку и достали через день. Вот так и тянуло от мамы. А еще был страшный утренний запах: сырая холодная земля, резкая ржавчина труб, гнилое дерево. Таким я его запомнил. Запомнил, когда вот что случилось.

Холодно, зима. Январь? Нет, кажется, февраль. Пахнет гарью, где-то всё еще топят дома дровами, печи думают дымом, дует ветер. Я выхожу из дома, дома я был один. Проснулся, а мамы нет. Наверное, вызвали в театр, бывает.

Я иду в школу, я уже самостоятельней некуда, мне сколько? Мне двенадцать, в боку колет, дорога посыпана солью, заворачиваю, стена нашего дома теплая. Поднимаю глаза и чувствую запах утреннего вина, и вижу свою маму. Она в одном халате, под глазами темная синь, она босая, она идет по снегу, а он скрипит, а она бормочет, смеется, вскидывает руки. Мне так страшно, что я давлю себя в стену, спиной хочу проломить ее и оказаться в чьей-то квартире, только не здесь. Откуда она, что с ней случилось, как же так с ней случилось, кто с ней случился, на ул – точка – какой все случилось, в театре ли, в Туле, где и что произошло, мама? Я закрываю глаза, сжимаю их, давлю веки в щеки. Ведь обычно я просыпаюсь дома и мама всегда спит за дверью своей спальни, не всегда одна, но всегда спит, она всегда есть там, за дверью, дома, в квартире, а сегодня – как так, как же, проснулся, и никого нет. Распахиваю глаза, рот и вдыхаю, будто вынырнул.

Мама проходит мимо, словно у меня получилось стать невидимкой. Ее глаза смотрят сквозь предметы. Она продолжает махать руками, считать что-то на пальцах и говорить, говорить, говорить. Говорит она звуками, на другом языке, я его никогда не слышал. Она поворачивает за угол, я больше ее не вижу, не слышу. Отдышаться – и в школу. Прочь, бежать, в школу, не оглядываться. Остается только утреннее вино в воздухе. Я сижу за партой и нюхаю свои подмышки. Свои рукава. Пытаюсь понюхать волосы. Мне все пахнет землей.

Когда вернулся домой после уроков, мама спала. Вечером встала, выпила кофе, посмотрела на свои открытки. Смотрела только на них. Гуляла глазами. Спросила у меня про оценки. И я понял, что мне просто привиделось. Не было ничего этим утром, просто привиделось. Привидение – привиделось. Как-то так настоящие взрослые называют моменты, которые не хотят вспоминать.

Я решаю найти отца, чтобы помочь маме. Я решаю, что она не должна больше пахнуть вином. Никогда. Звоню деду в Москву: кто мой отец? Дед начинает рассказывать про рыбалку, про свою военную службу, про квартиру, в которой мы живем. Я настаиваю. Дед толком не знает. Говорит его имя. Фамилию. Дальше сам. Конечно сам. Это вовсе и не сложно.

Отчество у меня, оказывается, не Дмитриевич. Отчество у меня, оказывается, Диомидович. Социальная сеть выплюнула его страницу: журналист, работал на радио, записывал гениальные рецензии на спектакли местных театров. Был старше мамы на десять лет. Был морщинистым, как будто лицо каждую ночь держал в теплой воде. Был был был был был. Потому что умер. Люди выкладывали на его виртуальную стену глупые картинки со слезливыми надписями. Я и не думал, что пластиковые кладбищенские венки существуют в онлайне. Умер он за два дня до того, как мне привиделась мама на улице.

На кладбище у его могилы сидели странные. Как по мне, так взрослые, за двадцать. Одежда – будто сделанная из пластмассовых венков, вся какая-то чересчур яркая. Два парня и девушка. Худые, так что страха не нагоняли. Попугаев бояться не принято, тем более в Туле.

Здравствуй, мальчик, я Сергей.

Здравствуй, парень, я Олег.

Здравствуй, милый, а я Маша.

А я кто? Понятно, кто. Диомид, говорю.

Олег хмыкнул. Сергей громко охнул. А Маша – она как покрышка, которую пробивает гвоздь. Она сделала аффф. Вот хоть убейте, не помню, как они выглядели по отдельности. Только вместе. Пятно, краски, малевать, неон, ультрафиолет. Говорили они тоже вместе – слово одного крючком тащило фразу другого.

– Стало быть, мы тут, милый, выпиваем, отмечаем, мальчик. Парень, а нам есть что отметить. Отец, говоришь, которого, говоришь, не знал? Как это не знал? А зачем пришел? А почему искал? Милый, он же знаешь как нас расчихвостил? Грязью полил своим голосом. Разом нас уничтожил, а у нас театр был, рождался театр, и с первой же постановки втоптать вот так вот… За что, парень, милый, мальчик, за что же он так? Выручи, дай закурить. Такой еще, а куришь. Что бы отец сказал. Спасибо.

Не за что, говорю. Пошли вон отсюда.

Помогать маме надо было быстрее. В одну из ночей она принялась жечь открытки с холодильника – прямо над кухонной плитой. Я проснулся от несигаретного дыма. Горела скатерть. Мать безуспешно поливала ее водой из чайника. Я молча сорвал клеенку со стола, побежал в свою комнату, вернулся с одеялом и кинул его поверх. Растоптал огонь. Взял маму за руку и сильно потянул, она кивнула, поплелась следом, в спальню, заснула где-то на полпути. Через два часа начала кричать. Попросила таблетку. Голова, голова, голова. В холодильнике, на полочке. Отнес, лег, дрожал. Тяжелели глаза. Перед самым сном мигнуло в голове: ни одной открытки на холодильнике, все пропали.

– Диомид, мне надо на работу, я сегодня задержусь, у нас генреп.

Я сонно кивнул. Она стояла одетой в дверях моей комнаты. В руках большая сумка.

– Взяла вещи, в детдом хочу передать, у нас там акция. Ну все, пока, милый мой.

Она поцеловала меня в лоб. Скрип-скрип по полу (обутая по квартире? мне не разрешала), бухнула дверь. Бывает такая тишина, которая знает больше, чем ты.

Я бы сейчас вышел из дома на серую мостовую, гладил бы красные дома и пел:

Бедный мальчик Диомид,

он раздавлен и разбит.

Глупый мальчик Диомид,

кому теперь он отомстит?

На работе ничего не знали. Никакой генеральной репетиции не было: «Сами ждем, когда она придет». В полиции велели перезвонить через два дня. Ночью приехали дед с бабушкой из Москвы. Через неделю сказали, чтобы я собирал вещи. Тула мне никогда не подходила.

Другое дело – где-то там, в двух часах, большая, как моя голова.

В машине вспомнил, что вчера мне исполнилось четырнадцать. Время получать паспорт.

– Дед. Я имя хочу поменять. Димкой буду. Ладно?

Кристина ничего не расскажет

Бежала подслушивать по скользкой дорожке, на ходу включила фронталку, хотела селфи в новом шарфе. Ноги-ноги-ноги! Небо на экране полетело вниз. Пуховик такой мягкий, что не больно. Лежала и смеялась. Тихо, только деревья, голые черные чудища, скрипели ее имя: «Крис-ти, Крис-ти», и ветер допевал: «Н-а-а-а».

– Держи, жива твоя мобила!

Темный, бородатый, появился из ниоткуда. Знакомое лицо, сосед что ли, или из школы? Она, не вставая, взяла телефон. Как это можно – называть айфон «мобилой»? Пусть бэушный, пусть старенький, но какая же мобила, из какого он века?

– Не больно упала? Помочь?

Перевернулась на бок, встала сама. Его рука осталась протянутой. Папа Вики. Первый подъезд. Точно.

– Все нормально?

Она махнула рукой и посеменила дальше. До семи вечера у входа в кафе обычно никого, надо было успеть.

– Вежливость, девочка, никто не отменял! – крикнул ей в спину.

На бегу подумала: «Лучше бы за дочкой своей следил».

Кафе открылось на углу Дзержинского и Ленинского Комсомола, в боку розовой четырехэтажки. Четырнадцать недель назад Кристина не удержалась и выложила пост. Она, наклонив голову, смотрела в камеру своим фирменным грустным взглядом с небольшим прищуром. За спиной светились вывеска и окно с гирляндами. «Богатство надо заслужить. Дано не каждому», – написала она ниже. Дальше были лайки, хохочущий до слез комментарий от старшего брата Владика и две недели домашнего ареста от матери, потому что было нельзя:

Ходить в тот район.

Говорить, что они богатые.

Врать.

Ведь никакого богатства в их семье не было. Мама изобретала новые блюда из картошки каждый вечер. Иногда, вырывая из рук дочери телефон, криком советовала ей запостить зразы и сделать селфи с драниками, а лучше – пойти и написать доклад по биологии или химии, раз уж она собирается поступать в мед.

Но Кристина не собиралась. У нее получалось писать только песни и стихи; она часто собирала слова в голове, пока ходила по морозным дворам на Ленкомсомола. Про мать: воет, воет, воет. Ноет, ноет, ноет. Сгинет, сгинет, сгинет. И – в земле – о-сты-нет! Потом поэзия уступила место подслушанным в кафе историям.

Первую она бережно хранила в тетрадке по краеведению, сразу за Петром и Февронией. Кристина в полумраке своего убежища большими буквами выписала скомканный любовный треугольник, о котором женщина по имени Маня рассказала женщине по имени Машка. Маня спала не ради того, чтобы спать, и не ради подарков, пусть они и приятные, но ради него, чтобы ему было хорошо, он просто золото же. Был. А потом оказалось, что жену бьет, дочь бьет – и до Мани достучался. Маня заявила, полиция домой пришла, а он жену с дочкой в курс не поставил. И, несмотря на Великий пост, выгнали его, а квартира и не его вовсе, а машина и не на него оформлена, а работал он замом, а главным был дядя жены, а и выгнали его, а он приди и избей Маню за все это. Так и уехал в наручниках, потому что правоохранительные органы работают у нас в Рязани, и тут вот недалеко отдел, ходила благодарить, да там и встретила, не то чтобы красивый, но жесткость такая есть в глазах, шрам как у Жоффрея, знаешь, в плен берет сразу, ничего не планировала, конечно, но само завертелось, и вот вопрос, чем кончится.

Расплатились и ушли.

Фотография, которая так и не стала постом: маленькая дверка, покрашенная в один – лимонный – цвет со стеной. Какой бы текст к ней? «У всех кафе есть парадный вход. У моего кафе есть вход в чужие жизни». Первый раз, пятнадцать недель назад, Кристина поднялась по ступенькам на крыльцо под вывеской, открыла дверь и оказалась в квадратном коридорчике размером с ее с Владиком комнату. Шагов десять – и зашла в кафе, задержав дыхание. Выдохнуть не успела – подлетела официантка, затараторила «местнет-местнет», добавила «туалеттолькодлягостей», закончила шепотом «ты хоть кроссовки помой». В коридорчике Кристина топнула, помахала руками, пнула по стене – и обнаружила комнату для уборщиц. Дверь запиралась на маленький шпингалет, который впивался в пол. В темной узкой каморке стояли швабры, два ведра, вдоль стен шли трубы с краниками и счетчиками воды. А в дальнем конце тонкой полоской сочился свет. Кристина пробралась и посмотрела: щель вела прямиком в кафе, за тонкой перегородкой стоял столик для двоих.

Тут и сидели Маня и Маша, а потом и Варвара, которую тут же, за тарелкой солянки, бросил муж, и майор Прокопыч, который избил цыган в отделении казацким кнутом, и бизнесмен, у которого отбирали его магазин автозапчастей, потому что какие-то слоновские продали его долг каким-то айрапетовским. Говорили Вари, Светы, вернулась Маня, а за ней Люси, Макары, Вадики, Эдуарды, нытики, сопелки, свиньи, рычащие, хохотуны, молчуны. Всем Кристина находила место в трех толстых тетрадках. Рассказы были круче инстаграма1, Кристина даже перестала выкладывать новые посты. Только однажды решила поделиться в сторис инструкцией:

1. Учись слушать и будешь вознаграждена.

2. Люби чужие истории, твори свою собственную.

3. Будь незаметной, чтобы быть везде.

4. Хочешь мира в семье – будь дома до десяти.

После десяти по местным новостям показали девочку из ее дома. Вика жила в первом подъезде, в последнее время они почти не общались: та начала краситься, примерять броские наряды, уезжать на переднем сиденье «бэх». Кристина решила, что летом Вике исполнилось сразу на три года больше, чем ей. Но под фотографией на экране стоял тот же возраст: оказывается, они всё же ровесницы. Вика пропала два дня назад. Была одета… Черная блестящая юбка дольче габбана, договорила Кристина. Этой юбке все девочки двора завидовали. В ней легко можно было пойти в кафе в угловом доме. Вика, до которой матери Кристины никогда не было дела, вдруг стала кандалами. «Сегодня чтобы после школы сидела дома! Сегодня вечером никуда! Открой дверь, и чтобы я тебя видела!» Кристина, делая вид, что готовится к тесту по истории, перечитала последнюю тетрадь. Окунулась в жизнь, где, наверное, застряла Вика. Женатые богатые мужчины приглашали ее за границу, вот она и уехала, не сказав родителям. Вернется в новых блестящих юбках, на очень высоких каблуках. Или в том самом отделе милиции она встретила майора, у которого шрам на лице, и он поспешил назвать ее Анжеликой. Кристина закрыла тетрадь и пошла спать.

Через неделю мать отправили в командировку в Москву на три дня. Кристина в первый же вечер свободы выпорхнула из дома, кивнула деревьям, прислушалась к знакомому скрипу снега, вдохнула морозную гарь ленкомсомоловских дворов. Привычно остановилась в нескольких метрах от входа; никто из прохожих не собирался внутрь кафе, не приближался пьяной походкой. Она вошла, тщательно стряхнула снег с кроссовок, поднялась, глянула сквозь стекло на полумрак, в котором лениво шел к столику официант, кивнула сама себе, повернулась к стене, дернула незаметную дверь, скользнула, закрыла, выдохнула и сняла куртку.

Столик был уже занят, бурчали тихие голоса. Баритон – так называется этот голос? Или бас? Бу-бу-бу. Она приложила ухо к трещине в фанерной перегородке. Правой рукой сжала ручку: она умела писать в темноте, автоматом.

Вот и думай. Вот и хер. Она как тряпка.

(Говорил баритон, он же бас – Кристина еще не разобралась. Отвечал другой, повыше, он почти что ныл.)

А что тут думать. А что ты начинаешь. Тряпка – так выброси. Тряпки что. Тряпки моют, если они целые. И оставляют на потом. А если тряпка совсем – то что? То всё.

Водки попрошу еще.

А давай. Триста?

Ну. Человечек! Триста. Да, триста.

У тебя паспорт ее? (Тот, что поднывал, вдруг стал говорить четче, будто разом протрезвел.) Не выкинул?

Все у меня. И паспорт, и серьги, и юбка эта, блядь, блестящая, повелся же, блядь, на эту юбку. Паспорт открываю – а она его получила, блядь, этим летом. Откуда ж я знал.

Да хватит, уймись, что ты. Не ты первый, как говорится. Прошли через многое. Все в смысле. И я, и ты. Ну ты давай. Надо решать.

Стукнули по столу рюмки. Кристина перестала записывать. Около труб, всегда теплых, ее трясло от холода.

Я ж на память, вот. Смотри.

Ты чё, совсем? Это что?

Сам же видишь. На память. Не смог. Оставил.

Так, в башке уже не укладывается. Ты ее в четвертном на хате оставил? Или в подвале?

На хате, которая на пятом. Помнишь, где дверь странная такая, как будто облевали. По подвалам в последнее время рыщут. Бомжа поймал недавно. Прикинь.

Так Прокопыч же замок вешал.

Малолетки срывают. То с клеем, то с бабой. Надоело это все, надоело, сил никаких уже, никаких. И ты понимаешь, я же открыл. Себя ей открыл, сердце открыл, понимаешь. Кто ж знал.

Кто ж знал. А что думаешь теперь?

Я хочу с ней еще побыть. День. Два. Не знаю. Зацепила она. Руки чё-то трясутся. Вот же.

Ты ладно, ладно. Ну чего ты нагоняешь? Никуда она не убежит, побудешь. Давай, допивай, пей, пей. Давай.

Рюмки звякнули, ударили по столу. Кристина почувствовала, что сердце не бьется, тронула грудь – где-то все же стучит.

Пойдем пройдемся.

Они засобирались.

Кристина сунула тетрадку в карман своего пуховика. Натянула шапку. «Четвертной» – дом номер двадцать пять. Пятиэтажная панелька в ста метрах отсюда. Зачем она об этом? Она же не пойдет? Что? Правда?

Она хотела выйти раньше этих двоих: пока им счет будут нести, пока они расплатятся, оденутся, она уже исчезнет. Сердце наконец появилось и барабаном приказывало: да-вай, да-вай. Кристина осторожно открыла изнутри дверь. Никого, отлично. Она шагнула вперед, и коридор вдруг дернул ее обратно, оглянулась – зацепилась курткой за маленький кран на трубе, – потянулась обратно, руки вдруг залетали, не желая слушаться, пуховик начал шуршать свое: хи-хи, хи-хи, сердце: ай-ай, ай-ай, нога вдруг поехала, она упала. Слезы. Больно. Кружит потолок. Кристина лежала и сопела носом.

Над ней заныл голос.

Осторожней тут, аллё! Пьяная, что ли?

Баритон или бас тут же.

Я не понял, ты глянь. Это что вообще.

Темное тело переступило ее и исчезло в каморке. Через миг вернулось. Шепот. Не смогла разобрать.

Крюком подцепили шею, рванули вверх.

Ты на хера тут сидела? Ты говорить можешь?

Было легко молчать, потому что Кристина вдруг исчезла, превратилась в маленького мышонка, который спрятался где-то за ее глазами. На них пелена, расфокус, не понять ни внешности, ни особых примет – просто два силуэта напротив, темные – а вы поищите зимой в Рязани светлых.

Pulsuz fraqment bitdi.